opéra

(italien opera, du latin opera, pluriel de opus, -eris, œuvre)

Œuvre théâtrale mise en musique pour soli, chœur et orchestre.

PETITE HISTOIRE DE L’OPÉRA

Genre théâtral par excellence, ce « drame en musique » qu'est l'opéra connut diverses dénominations avant de se voir attribuer la plus noble de toutes les appellations italiennes : opera, œuvre absolue, ouvrage suprême. Bien différent de la simple musique de scène, ce spectacle est en fait le plus bel exemple d'art total (Gesamtkunstwerk, selon l'expression de Richard Wagner), mettant en œuvre le texte littéraire du livret, le chant, l'art instrumental, la danse, les décors et les costumes.

Le terme générique d'« opéra » englobe plusieurs sortes d'ouvrages soit de type sérieux, et appelés opera seria par les Italiens, tragédies lyriques ou légendes dramatiques par les Français, soit de type léger ou comique, appelés opera buffa par les Italiens, opéra-comique, opéra bouffe, opérette par les Français, et Singspiel par les Allemands. Il entre dans la formation des divers types d'opéras plusieurs éléments (ouverture, airs, chœurs) dont la combinaison détermine le genre.

Les origines du genre

C'est à travers certains divertissements de carnaval à Rome et à Florence, ainsi que de fêtes princières, où se mêlaient chants et tableaux utilisant une machinerie complexe, que prit corps un genre nouveau, dont la première manifestation est encore controversée. Doit-on dater le début de l'histoire de l'opéra de la mise en musique (oratorio), en 1590, par Emilio dei Cavalieri de la pastorale du Tasse, Aminta, adaptée par Giovan Batista Guarini ou doit-on faire crédit de la création du premier opéra à Jacopo Peri, avec sa Dafne (créée entre 1594 et 1598), ou mieux avec son Euridice, composée pour la célébration, en octobre 1600 à Florence, du mariage par procuration de Marie de Médicis et du roi de France Henri IV ?

La structure du genre

Ce qui est sûr, c'est qu'au début du xviie s. l'opéra peut se définir comme une histoire mise en musique, où tous les rôles sont chantés ou déclamés avec un accompagnement orchestral. La tonalité de l'œuvre, dans laquelle se juxtaposent des éléments fort contrastés, est de nature très diverse et va du drame à la comédie.

Un opéra commence en général par une ouverture symphonique, qui introduit l'atmosphère ou présente les principaux thèmes musicaux et qui se compose de différents tempos enchaînés (vif-lent-vif, « à l'italienne » ; lent-vif-lent, « à la française », lors des débuts du genre). Cette ouverture, qui peut être exécutée séparément en concert, se verra remplacée par un prélude à partir de la seconde moitié du xixe s., ou se réduira même à une brève introduction. D'autres passages orchestraux, souvent introductifs ou descriptifs, seront parfois insérés dans l'action, notamment à partir de la fin du xixe s. (intermèdes du drame vériste).

Le chant soliste se partage ensuite entre le récitatif (encore proche du parlé), généralement accompagné au clavecin jusqu'en 1750, l'arioso (à la ligne mélodique plus souple), l'aria (plus lyrique encore), les ensembles (duos, trios, quatuors, quintettes, sextuors) et les chœurs, qui souvent commentent l'action. Durant les récitatifs, cette action progresse, se noue ou se dénoue ; mais des dialogues parlés se substitueront à ceux-ci dans l'opéra-comique, le Singspiel allemand du xviie s., le ballad opera anglais de la première moitié du xviiie s., la zarzuela espagnole ou l'opérette.

Les ballets, les décors et les costumes contribuent enfin de façon non négligeable à l'intérêt et à la réussite du spectacle.

L'opéra, un produit de l'âge baroque

C'est dans des cénacles d'humanistes et d'artistes qui se réunissaient à Florence, chez les comtes Bardi et Corsi notamment, que s'élabora dans le dernier tiers du xvie s. une théorie des rapports entre la musique, la voix et le texte, que résuma le père de Galilée, Vincenzo Galilei, dans son Dialogue de la musique antique et de la musique moderne (1581) : il opposait à la polyphonie à la mode un art monodique épuré, à perspective morale.

L’opéra de Florence à Rome

Après les essais de Giulio Caccini et de Jacopo Peri dans l'art du recitar cantando, cette récitation en musique, ou « déclamation chantée », qui donna naissance aux premiers opéras conservés, Claudio Monteverdi (1567-1643) apparaît comme le premier maître du genre : Orfeo (1607) demeure l'un des plus célèbres ouvrages du siècle. Destinée à l'élite cultivée de Mantoue, cette favola in musica (fable en musique, d’inspiration mythologique ou légendaire) permet déjà de distinguer récitatifs, airs, chœurs, danses et couleurs instrumentales contrastées (flûtes dans les scènes pastorales, cornets lors de l'invocation d'Orphée à Charon). Monteverdi poursuit avec l'Arianna (1608), suivi de l'opéra historique (il Ritorno d'Ulisse in patria, 1641).

Lorsque le genre se développe à Rome – avec Stefano Landi (Sant'Alessio, 1634) et Luigi Rossi (Il palazzo incantato d'Atlante, 1642), encouragés par des cardinaux mécènes –, les épisodes mythologiques cèdent parfois la place à des scènes comiques, comme dans les livrets que compose le cardinal Rospigliosi, le futur pape Clément IX (Dal male il bene, 1654, mis en musique par Antonio Maria Abbatini et Marco Marazzoli), et les effets grandioses conviennent tout particulièrement à la large enceinte du théâtre privé des Barberini, conçu pour accueillir 3 000 spectateurs.

L’opéra de Venise à Naples

Avec l'instauration des premiers spectacles lyriques payants à Venise (au théâtre San Cassiano, en 1637), le répertoire s'oriente vers un plus large public. De la période vénitienne de Monteverdi demeurent Il ritorno d'Ulisse in patria (1640) et surtout L'incoronazione di Poppea (1643), avant les opéras de Francesco Cavalli (1602-1676), tels Le nozze di Teti e Peleo (1639), Giasone (1649), Xerse (1654), ou ceux d’Antonio Cesti (1623-1669), compositeur d'Orontea (1649), de Giovanni Legrenzi (1626-1690), qui signa Totila (1677), dont la mise en scène supposait des éléphants et un régiment de trompettes, et de Carlo Pollarolo (1653-1723), auteur de plus de quatre-vingts opéras, dont La Rosinda (1685). Les mélodies s'y font plus simples, parfois même populaires, les rythmes plus réguliers, le contrepoint et les chœurs y ont souvent moins d'importance, l'orchestre et les ballets y affirment davantage leur présence, tandis que les épisodes comiques et les effets merveilleux nés du recours aux machines s'y multiplient.

À Naples triomphent ensuite, avec le recitativo secco (à la cadence rapide), la remarquable invention mélodique de l'aria da capo (« du début », reprise de l’air), la virtuosité et les effets orchestraux ; le compositeur majeur de cette école parthénopéenne demeure Alessandro Scarlatti (1660-1725), dont La Rosaura (1690), Mitridate Eupatore (1707) ou La Griselda (1721) sont encore connus aujourd'hui. C'est l'âge du bel canto (« beau chant ») où triomphent les castrats, à l'exemple de Farinelli, dont la voix de sopraniste pouvait couvrir trois octaves.

Dans une plus grande variété de formes et de contenus naît aussi l'opera buffa, aux racines plutôt populaires. Ce genre est fort bien représenté par Pergolèse (Giovanni Battista Pergolesi, 1710-1736), dont La serva padrona (la Servante maîtresse, 1733) obtint immédiatement un grand succès. De remarquables intermèdes et comédies furent également conçus par Domenico Cimarosa – comme Il matrimonio segreto (le Mariage secret, 1792), qui enchantait Stendhal au point d'y voir le modèle de son écriture littéraire – et par Ferdinando Paer (le Maître de chapelle, 1821).

L'opéra en Allemagne et en Angleterre

D'Italie, le genre lyrique essaima dans le reste de l'Europe. Dès 1627, Heinrich Schütz fit représenter à Dresde son opéra Dafne, et Johann Theile, son élève, inaugura en 1678 le nouveau théâtre de Hambourg avec un Singspiel intitulé Adam und Eva.

Au début du xviiie s., le compositeur italien Agostino Steffani (1654-1728) s'établit à Hanovre, où il fit connaître ses mélodrames. Plus tard, Johann Adolf Hasse (1699-1783), le « divin Saxon », époux de la célèbre contralto italienne Faustina Bordoni, enchanta tout à la fois les publics italiens et les cours germaniques (Dresde, Vienne). Mais le plus grand compositeur lyrique allemand de l'époque baroque, Georg Friedrich Haendel (1685-1759), alla faire carrière en Angleterre.

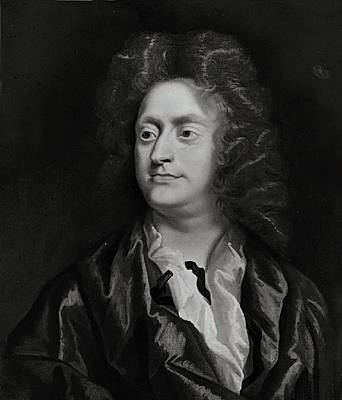

En Angleterre régnait, aux xvie et xviie s., la tradition du masque, genre théâtral mêlant récitation, chant, danse et musique sur un sujet mythologique ou allégorique (The Triumph of Peace, de James Shirley et William Lawes, 1634 ; Cupid and Death, de Shirley, Matthew Locke et Christopher Gibbons, 1653). C'est en 1656 qu'advint la naissance officielle de l'opéra anglais, avec une œuvre collective intitulée The Siege of Rhodes, et dont les principaux auteurs étaient sir William Davenant et Matthew Locke. Mais le compositeur le plus célèbre de l'Angleterre de ce temps fut Henry Purcell (1659-1695) qui, outre de belles musiques de scène (King Arthur, The Fairy Queen), conçut avec Didon et Enée (1689) le premier chef-d'œuvre anglais entièrement chanté. Viendra ensuite l'âge de Haendel, qui dirigea, au milieu de nombreuses vicissitudes, la Royal Academy of Music, installée à Haymarket. Ses opéras (Rinaldo, 1711 ; Giulio Cesare, 1724 ; Alcina, 1735), influencés par l'art italien tout comme par l'ouverture à la française, se distinguent par la puissante caractérisation des personnages.

L'opéra en France, de Lully à Rameau

Le ballet fut particulièrement en faveur aux xvie et xviie s. en France, où se répandit également la mode de la pastorale, dont les vers bucoliques étaient déjà mêlés de chants et de danses (Pastorale d'Issy de Robert Cambert, 1659).

Mais dès la décennie précédente, les Italiens, introduits par les Médicis et Mazarin, avaient connu le succès en 1647 avec Orfeo de Luigi Rossi. Au début des années 1670, Cavalli fit représenter à Paris son Ercole amante. L'impulsion définitive fut donnée par la création d'une Académie royale de musique en 1669.

C'est pour cette institution que l'abbé Perrin et Robert Cambert écrivirent Pomone en 1671, et que Jean-Baptiste Lully (1632-1687), bientôt seul détenteur du privilège royal, conçut ses tragédies lyriques, de Cadmus et Hermione (1673) et Alceste (1674) à Armide (1686) : à travers ces ouvrages, Lully imposa le modèle de l'opéra français composé d'une ouverture (en trois mouvements : lent-vif-lent), d'un prologue et de cinq actes, où les récitatifs se moulent sur le rythme de la déclamation et où les airs demeurent peu ornés ; les ensembles sont souvent fondés sur l'écriture en imitation (reprise par une partie d'un passage qui vient d'être exposé par un autre), les chœurs et les ballets prennent une importance grandissante, les couleurs orchestrales sont fort variées.

Après la mort de Lully se développe surtout l'opéra-ballet (Pascal Collasse, André Campra, André Cardinal Destouches), que reprendra aussi Jean-Philippe Rameau (1683-1764), organiste et théoricien qui, à cinquante ans, entame une carrière théâtrale (Hippolyte et Aricie, 1733 ; les Indes galantes, 1735 ; Castor et Pollux, 1737 ; le Temple de la Gloire, 1745). Il sera l'un des principaux protagonistes de la fameuse querelle des Bouffons, qui oppose, à partir de la représentation en 1752 par la troupe des Bouffons de la Servante maîtresse de Pergolèse, les partisans de l'opéra italien (Rousseau et les Encyclopédistes) à ceux de l'opéra français, comme les défenseurs d'un art réaliste et naturel aux sectateurs d'un opéra artificiel utilisant la mythologie et le merveilleux. Les principales caractéristiques de la tragédie lyrique ramiste sont alors l'expression vocale, le pittoresque orchestral, l'importance des chœurs et des ballets.

L'opéra et les réformes classiques

Au milieu du xviiie s., les débats passionnés opposant philosophes, écrivains et musiciens – et que résume Francesco Algarotti dans son Essai sur le théâtre lyrique (1755-1762) – devaient déboucher sur une période de réformes suivie de l'éclosion des plus authentiques chefs-d'œuvre, où le dessin des caractères s'allie à l'expression mélodique et harmonique.

L'opéra de Métastase et de Gluck

C'est dans une Vienne fécondée par la vogue des ouvrages italiens que s'illustrèrent les plus importants réformateurs de l'opera seria. Les librettistes Apostolo Zeno (1668-1750) et Pietro Metastasio, dit Métastase (1698-1782), rationalisèrent la structure du genre et en fixèrent définitivement les formes, le dépouillant de tous les éléments comiques. Les très nombreux livrets de Métastase, poète adulé pendant cinquante-deux ans à la cour des Habsbourg, furent mis en musique par la plupart des grands compositeurs du temps (Pergolèse, Haydn, Jommelli, Piccinni) : le seul Artaserse, créé d'abord en 1730 sur une musique de Johann Adolf Hasse, connut une centaine de versions musicales différentes.

Mais la réforme la plus complète de l'opéra fut proposée par le compositeur allemand Christoph Willibald Gluck (1714-1787). Aidé de son librettiste Raniero Calzabigi, il imposa en effet dans les œuvres lyriques l'unité et la vraisemblance du drame antique : l'ouverture introduit efficacement l'action ; l'air se fait plus expressif, plus proche du texte littéraire ; les ballets possèdent une justification dramatique. C'est ce dont témoignent ses partitions italiennes, puis françaises : Orfeo ed Euridice (1762), Alceste – dont l'édition de 1767 est précédée d'une importante préface explicative –, Iphigénie en Aulide (1774), Armide (1777), Iphigénie en Tauride (1779). Cette conception nouvelle provoqua une résurgence de la querelle des Bouffons, où les partisans de Gluck s'opposèrent cette fois aux admirateurs de l'Italien Piccinni.

L'opéra de Mozart

Tirant bénéfice des efforts de ses prédécesseurs, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) porta ensuite au plus haut niveau le genre de l'opéra. Des opéras italiens de sa jeunesse (Mitridate, re di Ponto, 1770 ; La finta giardiniera, 1775) à son premier chef-d'œuvre (l'Enlèvement au sérail, 1782) et aux grands ouvrages de la maturité (les Noces de Figaro, 1786 ; Don Giovanni, 1787 ; Cosi fan tutte, 1790 ; la Flûte enchantée,, 1791), le compositeur fait montre d'une maîtrise des formes, de génie mélodique et de l'art de mettre en relief les caractères.

Pour Mozart, tout sujet d'opéra devait contenir une action dramatique, avec une succession de crises et un dénouement aptes à être « signifiés » musicalement. Travaillant sur un matériel littéraire élaboré ou à partir de fragments que lui procuraient ses librettistes, en particulier le célèbre Lorenzo Da Ponte, Mozart ne se contentait pas de rechercher l'illustration musicale d'une situation ou d'un personnage. Il rejetait les rôles conventionnels, s'attachant à faire évoluer des figures typées dans un jeu d'oppositions riche en rebondissements. Mozart s'opposa nettement à Gluck à la fois par sa conception globale des rapports entre le texte et la musique (« Dans un opéra, il faut absolument que la poésie soit fille obéissante de la musique », écrit-il dans une lettre du 13 octobre 1781) et par la dissociation tranchée qu'il opère entre aria et récitatif (le récitatif mozartien est caractérisé par sa transparence harmonique : fluide, il comble les temps morts de l'action, laquelle prend toute son importance dans les soli et dans les ensembles).

La naissance de l'opéra-comique

Pour échapper aux interdits nés du privilège accordé à la seule Académie royale de musique, les théâtres de foire avaient entrepris de représenter des œuvrettes parodiant la tragédie lyrique. L'impulsion décisive fut donnée par le Devin du village (1752), de Jean-Jacques Rousseau, écrit sur le modèle de l'opera buffa italien. Dans les années suivantes se fixèrent les canons d'un genre nouveau, où alternent le parlé et le chanté : l'opéra-comique. Devaient s'y illustrer, entre autres, Monsigny (le Déserteur, 1769), Philidor (le Sorcier, 1764) et, surtout, Grétry (Richard Cœur de Lion, 1784) et Boieldieu (la Dame blanche, 1825).

À la fin du xviiie s., les ouvrages lyriques italiens tendent cependant à se figer dans les moules forgés par les décennies précédentes. Si Giuseppe Gazzaniga (Don Giovanni Tenorio, 1787), Nicola Zingarelli (Giulietta e Romeo, 1796) et Johann Mayr (Ginevra di Scozia, 1801 ; Medea in Corinto, 1813) connurent le succès de leur vivant, leurs partitions disparurent rapidement derrière les chefs-d'œuvre romantiques.

L'opéra, du romantisme au vérisme

Dès la première génération romantique, l'opéra triomphe sur toutes les scènes du monde. Aux ouvrages italiens, répandus partout, s'ajoutent désormais les drames lyriques germaniques et bientôt les productions, de styles et de tonalités variés, des différentes écoles nationales.

L'opéra italien de Rossini à Puccini

Dès la fin du xviiie s., de nombreux compositeurs italiens avaient été attirés par la capitale française, comme Niccolo Piccinni ou Giovanni Paisiello ; c'est également à Paris, où un théâtre était consacré au répertoire italien, que Luigi Cherubini, Gaspare Spontini, Gioachino Rossini, Vicenzo Bellini et Gaetano Donizetti devaient rencontrer certains de leurs plus beaux succès.

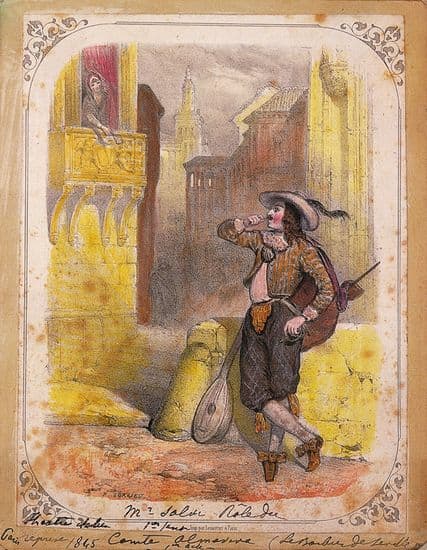

Luigi Cherubini (1760-1842) sut tirer parti de la réforme gluckiste dans sa Médée (1797), que Johannes Brahms tenait pour l'un des sommets de la musique dramatique. Gaspare Spontini (1774-1851) se fit surtout connaître avec la Vestale (1807) et Fernand Cortez (1809), propres à évoquer les fastes napoléoniens. Quant à Gioacchino Rossini (1792-1868), il s'imposa tout autant dans la veine comique (l'Italienne à Alger, 1813 ; le Barbier de Séville, 1816) que dans l'opera seria (Otello, 1816) ou le grand opéra français (Guillaume Tell, 1829), auxquels il sut redonner vie : dans ce dernier ouvrage, le sujet patriotique, la présence du thème de la nature et la fatalité de l'amour impossible résument déjà les caractéristiques du théâtre lyrique romantique.

L'opéra ne renonce cependant pas à la courbe mélodique ornée ni aux crescendos lyriques, comme le montre l'œuvre de Vincenzo Bellini (1801-1835), qui connaît le succès avec Norma (1831) et les Puritains (1835), tandis que les quelque soixante-dix ouvrages lyriques de Gaetano Donizetti (1797-1848) attestent la vitalité des genres sérieux (Lucia di Lammermoor, 1835) et léger (L'elisir d'amore, 1832 ; Don Pasquale, 1843), nourris aussi par une écriture instrumentale dense et expressive.

Initiés par la dramatisation de Giuseppe Verdi, le réalisme des sujets (les Vêpres siciliennes, 1855) et l'intensité de la passion (Don Carlos, 1867) augmentèrent progressivement pour culminer dans les ouvrages des véristes : Pietro Mascagni (1863-1945), dont Cavalleria rusticana triomphe à partir de 1890, et Ruggero Leoncavallo (1858-1919), dont le prologue des Pagliacci (Paillasse, 1892) affirme avec force cette esthétique fondée sur l'illustration sonore d'une « tranche de vie ».

C'est de ce langage qu'hérite Giacomo Puccini (1858-1924), fidèle à l'ample chant transalpin, mais qui ne craindra pas non plus de recourir au leitmotiv wagnérien. Dès 1893, Manon Lescaut le fait connaître de par le monde, avant la Bohème (1896) et la Tosca (1900). Quant au recours à l'exotisme, qui vient colorer les délicates harmonies d'un langage réellement novateur, il est manifeste dans Madame Butterfly (1904), La Fanciulla del West (1910) et Turandot (achevé par F. Alfano, 1924).

L'opéra germanique

Si Ludwig van Beethoven (1770-1827) est surtout connu pour ses partitions instrumentales, ses lieder ou sa musique religieuse, il ne faut pas oublier qu'il est l'auteur d'un drame aux couleurs déjà typiquement romantiques, Fidelio (1805), qu'il remaniera en 1814. À la même époque, l'écrivain Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822), par ailleurs compositeur, crée avec Ondine (1816) un ouvrage où s'allient la fantaisie et la passion. Mais cette tendance se précise surtout avec les ouvrages de Carl Maria von Weber (1786-1826), où la présence du fantastique et de la nature sauvage, le lien entre les timbres de l'orchestre et les situations expressives (Freischütz, 1821 ; Oberon, 1826), la nouveauté de la structure née du recours à des thèmes unitaires (Euryanthe, 1823) dessinent le modèle de l'opéra romantique, préfigurant déjà parfois les innovations wagnériennes. Parmi les compositeurs dramatiques qui suivirent les mêmes principes figurent Heinrich Marschner (1795-1861), auteur du Vampire (1828) et de Hans Heiling (1833) et Robert Schumann (1810-1856) avec Genoveva (1848).

Le théâtre lyrique français

L'opéra français restera souvent marqué par la virtuosité italienne, comme en témoigne le Hamlet (1868) d'Ambroise Thomas. Quant au plus grand musicien romantique français, Hector Berlioz (1803-1869), il réussit mal à faire reconnaître de son temps son génie lyrique (Benvenuto Cellini, 1836 ; les Troyens, 1858).

Dans la première partie du xixe s. cependant, l'apport le plus important de la France à l'histoire du genre est représenté par le grand opéra historique en cinq actes, où le ballet constitue un élément indispensable et où la mise en scène, grandiose, requiert parfois des centaines de figurants. Après Esprit Auber (la Muette de Portici, 1828), l'Allemand Giacomo Meyerbeer (1791-1864), établi à Paris, en fait triompher définitivement le modèle historique avec Robert le Diable (1831), suivi des Huguenots (1836) et du Prophète (1849). À ses côtés, les compositeurs français ont parfois du mal à s'imposer, tel Fromental Halévy (1799-1862), vite oublié après le succès de la Juive (1835).

Dans la seconde moitié du siècle s'affirme l'opéra de demi-caractère, issu de l'opéra-comique, avec dialogues parlés mais pourvu d'une fin tragique : Charles Gounod (1818-1893) en dessine le style avec Faust (1859) ; il est suivi par Georges Bizet (1838-1875) et sa célèbre Carmen (1875). Après une première période de rejet, sans doute dû à la relative nouveauté de langage de ces partitions – taxées alors de « wagnérisme » –, la fermeté et la grâce du dessin mélodique, l'équilibre de l'instrumentation, les couleurs volontiers anciennes ou exotiques contribuèrent à assurer le succès international de cette forme d'opéra (Camille Saint-Saëns, Samson et Dalila, 1877).

Raffinement et pittoresque s'intensifient encore chez Jules Massenet (1842-1912), qui demeure le plus illustre compositeur français de cette fin de siècle (Werther, 1892 ; Thaïs, 1894) : il sait faire siens les acquis du wagnérisme dans un langage des plus délicats. Mais d'autres musiciens accueillent parfois mieux encore la densité et le chromatisme germaniques (Ernest Chausson, le Roi Arthus, 1895 ; Vincent d'Indy, Fervaal, 1897), alors qu'Emmanuel Chabrier cède à peine à cette tentation (Gwendoline, 1886) et sait retrouver l'esprit souriant d'ouvrages plus légers (l'Étoile, 1877 ; le Roi malgré lui, 1887).

La dernière décennie voit l'apparition du naturalisme musical français, qui s'inspire de l'œuvre littéraire d'Émile Zola. Les partitions d'Alfred Bruneau (l'Attaque du moulin, 1893 ; Messidor, 1897) et de Gustave Charpentier (à travers son « roman musical » intitulé Louise, 1900) s'attachent ainsi à la peinture des milieux modestes, révélant des préoccupations sociales dans un langage mélodieux et passionné.

L'opéra russe

L'opéra s'épanouit plus tardivement, mais magnifiquement, dans une Russie qui accueille généreusement par ailleurs les productions italiennes et françaises. À Saint-Pétersbourg, les premiers ouvrages sur livrets russes furent l'œuvre de compositeurs étrangers, comme Francesco Araja (Céphale et Procris, 1755). Vinrent ensuite les essais de Evstignei Fomine, de l’Italien Catterino Cavos, et les succès de Mikhaïl Ivanovitch Glinka (1804-1857), que ses voyages avaient mis en contact direct avec les plus célèbres représentants du théâtre lyrique italien et dont la Vie pour le tsar (1836) est considérée comme le point de départ de l'opéra national russe ; il s'agit pourtant là d'une œuvre de synthèse, marquée par la virtuosité italienne, la magnificence du grand opéra français, l'écriture symphonique germanique et le patrimoine folklorique de son pays. Cette dernière tendance s'accentuera avec Rouslan et Lioudmilla (1842), où le fantastique et l'exotisme ont une large place.

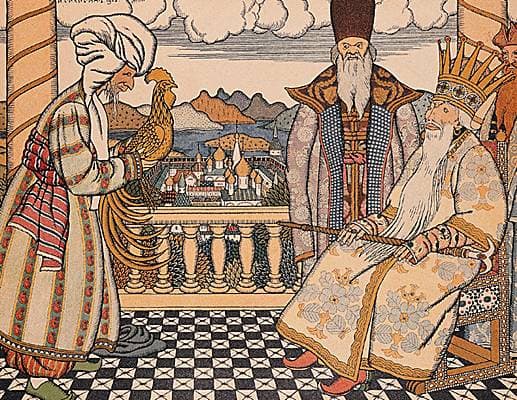

Ces deux œuvres exercèrent une grande influence sur Alexandre Dargomyjski (Roussalka, 1856) et les musiciens du groupe des Cinq, qui, dans la seconde moitié du siècle, cherchèrent à libérer la musique russe des habitudes occidentales et réussirent à calquer leur phrase lyrique sur les particularités de leur langue parlée, technique que Debussy adaptera plus tard au français. À l'appel de Mili Balakirev et aux côtés d'Alexandre Borodine (à qui le Prince Igor coûta dix-sept années de travail, posthume 1890), de César Cui (le Prisonnier du Caucase, 1883) et de Nikolaï Rimski-Korsakov (Sadko, 1896 ; le Coq d'or, 1909), Modest Moussorgski (1839-1881) laisse avec Boris Godounov (1874) la meilleure illustration des principes musicaux de ce groupe et l'un des chefs-d'œuvre de l'opéra international ; comme déjà chez Mikhaïl Ivanovitch Glinka, le peuple, figuré par le chœur, tient une grande place dans cette œuvre, où résonnent en outre nombre de thèmes populaires et où s'affirme l'ampleur des célèbres basses russes.

Dans le même temps, à Moscou, Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) révèle des tendances moins empreintes de nationalisme et riches encore d'influences occidentales ; Mozart fascine en effet ce compositeur, qui s'abandonne cependant aux tendances post-romantiques et présente dans des drames pathétiques des héros passionnés, victimes du destin (Eugène Onéguine, 1878 ; la Dame de pique, 1890).

L'opéra en Europe de l'Est au xixe s.

Plusieurs autres pays virent s'épanouir au xixe s. un courant national qui donna naissance à des ouvrages lyriques originaux. Ainsi, après Maciej Kamienski qui, dès la fin du xviiie s., avait conçu un ouvrage en polonais faisant appel à des éléments folkloriques, Stanisl̷aw Moniuszko (1819-1872) apparaît comme le fondateur de l'opéra national polonais (Halka, 1848). De même, en 1862, Bedrich Smetana (1824-1884) élabora un manifeste visant à la création d'un théâtre lyrique propre à la Bohême, bientôt suivi d'œuvres à travers lesquelles vibre réellement l'âme de tout son peuple (les Brandebourgeois en Bohême, 1866 ; la Fiancée vendue, 1866). Antón Dvořák (1841-1904) devait suivre cet exemple, mais ses dix ouvrages lyriques, mélodiquement très riches, ne sont pas exempts de l'influence wagnérienne (Roussalka, 1900).

De la Hongrie (Bánk Bán, de Ferenc Erkel, 1861) au Danemark (la Petite Christine, 1846, de Johann Peter Emilius Hartmann), de semblables mouvements se dessinent. Ainsi, dans la péninsule Ibérique, en écho à l'appel lancé par Felipe Pedrell (Pour notre musique, 1891), Isaac Albéniz (Pepita Jiménez, 1896), Enrique Granados (Goyescas, 1911) et Manuel de Falla (El retablo de maese Pedro, 1923) laissent-ils aussi des œuvres scéniques aux mélodies et aux rythmes espagnols caractéristiques.

L'opéra de Verdi et de Wagner

Le xixe s. est surtout marqué par l'épanouissement de deux œuvres novatrices, celles de Giuseppe Verdi (1813-1901) et de Richard Wagner (1813-1883), qui eurent toutes deux leurs admirateurs et leurs détracteurs fanatiques.

L'opéra de Verdi, d'Oberto, conte di San Bonifacio (1839) à Falstaff (1893), témoigne d'une dramatisation et d'une évolution musicale continues. L'œuvre de Verdi est profondément engagée dans son époque, dans ses drames politiques et humains, que suffisent à résumer le triomphe de Nabucco (1842). Après le milieu du siècle, marqué par trois ouvrages qui connurent un immense succès populaire (Rigoletto, 1851 ; le Trouvère et la Traviata, 1853), l'art de Verdi se rapproche du grand opéra de Giacomo Meyerbeer (Don Carlos, 1867), cède à la mode de l'exotisme (Aïda, 1871), se rapproche du drame lyrique wagnérien (Otello, 1887) : la mélodie continue s'impose, les voix se déploient volontiers dans le grave (baryton, contralto), l'orchestre se renforce, la phrase s'allonge, l'harmonie se fait plus complexe. L'œuvre de Verdi, par ses thèmes héroïques, ses références à Victor Hugo ou à William Shakespeare, l'incroyable virtuosité vocale qu'elle exige de ses interprètes, invite musiciens et auditeurs à se dépasser.

Wagner représente, pour sa part, une espèce extrêmement rare de dramaturge-musicien. Élevé dans un milieu passionné de théâtre, il fut très vite amené à concevoir une œuvre dans laquelle drame et musique se soutiennent mutuellement. En témoignent ses livrets, qui préfigurent le schéma rythmique et le développement mélodique de la musique à naître. Se libérant vite des influences italienne et française (Rienzi, 1841 ; le Vaisseau fantôme, 1843), Wagner se forge dès Lohengrin (1850) un langage tout à fait personnel : sujets empruntés à la légende ou à la littérature médiévales (Tristan, 1859 ; Parsifal, 1882), ouvrages cycliques et de grande ampleur (l'Anneau du Nibelung, 1853-1874), abandon des vocalises, recours à la mélodie continue et aux motifs conducteurs, élaboration d'un tissu orchestral dense, remplacement de l'ouverture par un prélude davantage lié au drame, incessantes métamorphoses harmoniques. Pour lui permettre de parachever son œuvre, le roi Louis II de Bavière fit construire à Bayreuth un théâtre où, depuis 1876, est donné chaque année un festival.

Le drame musical wagnérien a exercé une influence capitale sur les créateurs européens du xix et du xxe s. Parmi ceux-ci, il convient de citer en tout premier lieu Richard Strauss (1864-1949), qui, avant de s'abandonner à une écriture plus classique (le Chevalier à la rose, 1911), a profondément subi l'ascendant du « mage de Bayreuth » (Guntram, 1894 ; Salomé, 1905 ; Elektra, 1909).

L'opéra symboliste et expressionniste

Le style de Wagner, de Strauss ou des véristes continua d'exercer son influence au début du xxe s. sur Franco Alfano (Resurrezione, 1904), Eugen d'Albert (Tiefland, 1903), Hans Pfitzner (Palestrina, 1917), Franz Schreker (les Stigmatisés, 1915), Max von Schillings (Mona Lisa, 1915) ou Erich Wolfgang Korngold (la Ville morte, 1920). Quant à la leçon du Falstaff de Verdi, à travers ses insaisissables mélodies et son orchestre allégé, elle imprégnera bien des artistes plus avant-gardistes, tel Ermanno Wolf-Ferrari (I quattro rusteghi, 1906 ; Il segreto di Susanna, 1909).

Si les ouvrages du passé continuent de s'imposer à l'affiche des théâtres ou des festivals internationaux, les années 1900 seront en fait le terrain de fécondes innovations dans les styles (impressionnisme, dodécaphonisme, expressionnisme) et dans les genres (comédie musicale, opéra pour enfants, théâtre musical). Mais celles-ci ne proviendront plus guère de l'Italie. Dès avant 1914 se dessine en effet dans ce pays un mouvement de protestation contre la souveraineté du genre lyrique (initié par le musicologue FaustoTorrefranca, et le compositeur Alfredo Casella), et les essais de rénovation (tels ceux de Gian Francesco Malipiero) s'exportent désormais beaucoup plus difficilement.

L'opéra contemporain

Les deux œuvres clés : Pelléas et Mélisande et Wozzeck

Deux ouvrages lyriques, tout à fait opposés, ont laissé sur le début du siècle une profonde empreinte, tant pour leur contenu musical que pour leur conception dramatique : Pelléas et Mélisande de Claude Debussy (1862-1918) et Wozzeck d'Alban Berg (1885-1935).

Le premier, créé en 1902, imposa une forme nouvelle de déclamation française, très proche de la langue parlée : dans son unique partition conçue pour la scène lyrique, Debussy forgea en effet un modèle dont les demi-teintes, l'ancrage hors du temps et de l'espace, le flou perpétuel des dessins mélodiques, des harmonies et des timbres évoquent l'art impressionniste ou symboliste. Souvent présenté comme une sorte d'« anti-Tristan », car le sujet reste proche de la célèbre partition wagnérienne dans un style totalement différent, Pelléas et Mélisande devait exercer une influence profonde : le drame de Paul Dukas (Ariane et Barbe-Bleue, 1907), tout comme la « conversation en musique » de l'Heure espagnole (1907) de Maurice Ravel, ou certains ouvrages de l'Américain Ernest Bloch (Macbeth, 1910), de l'Allemand Walter Braunfels (les Oiseaux, 1920), du Français Jean Cras (Polyphème, 1920), de l'Italien Francesco Balilla Pratella (L'aviatore Dro, 1920), du Suisse Heinrich Sutermeister (Romeo und Julia, 1940), voire de Darius Milhaud (la Brebis égarée, 1923), subissent encore son ascendant.

En 1925, Wozzeck d'Alban Berg, fondé sur la nouvelle technique dodécaphonique de Schönberg, et cependant riche de force et d'expression, devait constituer la référence stylistique de plus d'un demi-siècle d'opéra germanique, de type expressionniste, aux larges intervalles mélodiques, esthétique annoncée déjà par certaines œuvres de Schönberg (Erwartung, 1909) ou de Paul Hindemith (Meurtre, espoir des femmes, 1921, sur un texte d'Oskar Kokoschka). C'est aussi à travers le langage sériel que le compositeur italien Luigi Dallapiccola renforcera l'expression lyrique dans Volo di notte (d'après Vol de nuit, de Saint-Exupéry, 1940) et Il prigionero (1944-1948), d'après Villiers de L'Isle-Adam. Ces phrases tendues, cet orchestre puissant, ces scènes dures et fortes se retrouvent dans bon nombre d'ouvrages germaniques, comme le Violon enchanté (1935) ou Légende irlandaise (1955) de Werner Egk, la Mort de Danton (1947) de Gottfried von Einem, le Roi cerf (1955) de Hans Werner Henze et jusque dans Lear d'Aribert Reimann (1978).

L'opéra de l'entre-deux-guerres

L'un des acquis les plus spectaculaires fut, dans l'entre-deux-guerres, l'entrée sur les scènes lyriques de certains rythmes modernes : le ragtime (Igor Stravinski, l'Histoire du soldat, 1918), le fox-trot (Maurice Ravel, l'Enfant et les sortilèges, 1925 ; Kurt Weill, l'Opéra de quat'sous, 1928), la java (Darius Milhaud, le Pauvre Matelot, 1927), voire le jazz (Scott Joplin, Treemonisha, 1911 ; Ernst Křenek, Jonny mène la danse, 1927) et la musique noire (George Gershwin, Porgy and Bess, 1935). Désormais, la comédie musicale, plus proche des variétés, triomphe à Broadway.

L'opéra pour enfants

Un autre répertoire connaît alors une faveur grandissante : l'opéra pour enfants. S'il est vrai qu'Apollo et Hyacinthus (1767) de Mozart fut créé par de très jeunes artistes lors d'une fête à l'université de Salzbourg, si des groupes d'enfants sont présents dans Boris Godounov comme dans Werther, l'époque voit se développer ce répertoire avec Frank Bridge (la Rose de Noël, 1929), Paul Hindemith (Nous construisons une ville, 1930), Darius Milhaud (Un petit peu de musique, 1932), Benjamin Britten (Faisons un opéra, 1949), Gian Carlo Menotti (Help! Help! the Globolinks!, 1968), Marcel Landowski (la Sorcière du placard aux balais, 1983). À la charnière du spectacle « facile » et de l'opéra « savant », mentionnons également : l'Île de la vieille musique (1975), d'Yves Prin ; l'Invasion (1978), de Jean-Claude Pennetier ; Métamorphosalides (1980), de Laurent Cuniot ; les Travaux d'Hercule (1981), d'Antoine Duhamel ; la Sorcière du placard aux balais (1983), de Marcel Landowski ; Moi, Ulysse (1984), d'Isabelle Aboulker ; Talitha (1984), de Roger Calmel ; Manque de chance (1984), de Jacques Charpentier ; Elle est belle ! (1985), de Nicolas Frize.

L'opéra et les recherches stylistiques et techniques

À la fin des années 1960 un genre nouveau tenta de s'imposer, fondé sur l'alliance du son et du geste plus que sur le chant ou l'art du décor. Avec Orden de Girolamo Arrigo, donné en 1969 au Festival d'Avignon, s'ouvrait en effet un nouveau terrain d'expériences. Parfois simple jeu scénique (Mauricio Kagel, Sur scène, 1962 ; Staatstheater, 1971), parfois opéra davantage articulé sur un texte littéraire (Yves Prin) ou fondé sur des recherches vocales (Luciano Berio, Georges Aperghis), ce répertoire revêt les formes les plus diverses.

Dans les années suivantes, ce « théâtre musical » s'efface progressivement face à des ouvrages marquant un retour à des choix plus proches du répertoire traditionnel (Wolfgang Rihm, Jakob Lenz, 1979 ; Lorenzo Ferrero, Marilyn, 1980 ; Michaël Lévinas, la Conférence des oiseaux, 1985). Alors que de nombreux compositeurs d'envergure (Varèse, Boulez) n'ont écrit aucune œuvre lyrique, quelques grands maîtres se sont exercé dans ce genre (Olivier Messiaen, Saint François d'Assise, 1985 ; Maurice Ohana, la Célestine, 1988). Porté par d'irrésistibles interprètes (après Maria Callas ou Renata Tebaldi, Placido Domingo, Nicolaï Gedda, Jessye Norman, Luciano Pavarotti, Leontyne Price…), soutenu par le cinéma (Ingmar Bergman, Joseph Losey, Roberto Rossellini, Francesco Rosi, Franco Zeffirelli), le genre pourrait retrouver un public toujours plus nombreux, s'il ne fallait compter avec les difficultés financières rencontrées par les grands théâtres d'opéra.

Innovations stylistiques

L'opéra n'a pas manqué non plus de s'ouvrir aux innovations stylistiques connues par les autres répertoires : du Zeitoper, opéra « d'actualité » (Paul Hindemith, Nouvelles du jour, 1929), au mélodrame, où danse et pantomime accompagnent le texte confié au narrateur (Igor Stravinski, Perséphone, 1934), ou à l'opéra-oratorio en latin (Stravinski, Œdipus rex, 1927) ; du Sprechgesang (Berg, Wozzeck), aux micro-intervalles (Alois Haba, la Mère, 1931), à la polytonalité (Milhaud) ou à la modalité grégorienne (Ildebrando Pizzetti et son recitativo cantato), au sérialisme (Berg, Schönberg, Hanz Werner Henze), aux clusters, groupes de notes frappées au piano par la main, voire l'avant-bras (Berg, Lulu), à l'aléatoire (Henri Pousseur, Votre Faust, 1963, « fantaisie variable genre opéra », en collaboration avec Michel Butor) ou aux collages divers (Bernd Alois Zimmermann, Die Soldaten, 1965), riches d'enregistrements et de projections (Luigi Nono : Intolleranza, 1960 ; Non consumiamo Marx, 1969), sans oublier les techniques surgies occasionnellement du recours à des sujets brûlants, comme la guerre du Viêt-nam dans We come to the River de Henze (1976). En réaction à la longueur des œuvres postromantiques sont également nés les « opéras-minute » de Darius Milhaud (l'Enlèvement d'Europe, l'Abandon d'Ariane, la Délivrance de Thésée, 1927).

En marge du genre ancestral

L’art lyrique a connu, dans les années 1960-1980, une phase singulière de contradiction et d'anticonformisme. En plus des opéras radiophoniques (ceux de Bruno Maderna, de Mauricio Kagel, de Luc Ferrari) sont apparus des « anti-opéras » (Aventures et Nouvelles Aventures, 1962-1966, de György Ligeti ; Don't Juan, 1985, de Constança Capdeville) ainsi qu'une nouvelle discipline extrêmement riche et variée, appelée « théâtre musical » : Visible Music (1960-1962), de Dieter Schnebel ; Match (1964), de Mauricio Kagel ; Passion selon Sade (1965), de Sylvano Bussotti ; Labyrinth (1966), de Peter Schat ; Traumdeutung (1967), de Vinko Globokar ; la Chasse au Snark (1971), de Michel Puig ; la Tragique Histoire du nécromancien Hiéronimo et de son miroir (1971), puis Tourbillons (1995), de Georges Aperghis ; Donna Mobile (1972), de Claude Prey ; Endless Parade (1986-1987), de Harrison Birtwistle ; Ghosts (1993), de Graham Fitkin. Pour Aperghis, qui a d'ailleurs composé sept opéras et deux oratorios, tout est musique : « le bruit comme le silence, le temps comme l'espace, le geste comme la voix, le paysage comme l'image, le théâtre comme l'orchestre, le sport comme la politique ». En outre, face aux happenings et autres kermesses de l'art de masse, des opéras ont été créés sous une signature collective (tel Reconstitution, 1969, de Louis Andriessen, Peter Schat et autres) ou en observant les règles d'un jeu improvisé (la Serrure, 1969, d'après Tardieu, de Marius Constant). De même, à l'instar de l'opéra de « musique concrète » de Pierre Schaeffer (Orphée, 1953), les aficionados de la musique acousmatique ont composé des « actions électroniques » (Héliogabale, 1979, d'André Almuro) ainsi que des « mélodrames électroacoustiques » (la Tentation de saint Antoine, 1984, de Michel Chion).

En fait, pour ce genre pluridisciplinaire (le théâtre musical) qui se souvient vaguement du théâtre total wagnérien, les qualificatifs ont fleuri : « musique-spectacle », « théâtre ouvert », « théâtre sonore » (Pierre Henry), « concert-opéra » (Adrienne Clostre), « action musicale » (Luciano Berio), « action de lumière et de sons » (Iannis Xenakis), « fantaisie variable » (Henri Pousseur), « opéra-théâtre » (Alain Bancquart), « mono-mimo-mélodrame » (Claude Prey), « contrepoint scénique et musical » (Georges Aperghis), « exercices spirituels » fondés sur le « théâtre du corps » (Brian Ferneyhough), « opéra de poche » (Michèle Reverdy), « opéra-lumière » (Ahmed Essyad), « opéra-jazz » (Gérard Marais) ou encore song play (John Adams).

Alors qu'il est présent un peu partout en Europe (témoins les œuvres théâtralisées de Hans Joachim Hespos en Allemagne, de Peter Maxwell Davies en Angleterre, de Girolamo Arrigo, Aldo Clementi, Lorenzo Ferrero, Salvatore Sciarrino en Italie, de Luis de Pablo en Espagne, d'Aurel Stroe en Roumanie, de Vinko Globokar et Milko Kelemen dans l'ex-Yougoslavie…), c'est surtout en France, grâce au festival d'Avignon, aux travaux de l'Atelier lyrique du Rhin et de l'Atelier Théâtre et Musique (A.T.E.M.), à Paris, que le genre du théâtre musical a connu son plus grand succès, attesté par des créations telles que : Orden (1969), de Girolamo Arrigo ; Seul contre tous (1971), d'Ivo Malec ; Pandaemonium (1973), de Georges Aperghis ; le Pavillon au bord de la rivière (1975), de Betsy Jolas ; l'Amant déserté (1978), d'Alain Bancquart ; le Nom d'Œdipe (1978), d'André Boucourechliev ; Écouter-Mourir (1980), de Nguyen-Thien Dao ; Tombouctou (1982), de François Bernard Mâche. Née en pleine époque de contestation socioculturelle, la notion de théâtre musical a très vite été suivie par une vogue d'« anti-théâtre musical » (Staatstheater, 1967-1970, de Mauricio Kagel).

L'électroacoustique : la musique de l'avenir

À propos de l'opéra les Trois Sœurs (1998), d'après Tchekhov, Peter Eötvös déclare : « Je suis persuadé que le futur de la musique est l'électroacoustique […], depuis soixante ans, le progrès est électronique. La direction de la musique dans l'espace n'est plus tributaire de l'aller-retour de l'archet, de l'inspiration-expiration des vents, de la frappe des percussions. Pour la première fois dans l'histoire de la musique, avec l'électronique, nous disposons d'une énergie permanente et continue. Je ferai un parallèle avec l'éclairage du théâtre. Après la bougie, nous eûmes de gros projecteurs assez grossiers. Aujourd'hui, nous atteignons des miracles de beauté avec des centaines de petits faisceaux. Rien n'empêche d'équiper les salles de concerts, les Opéras, avec des centaines de petits haut-parleurs d'intensités, de couleurs, de tonalités variables, dont on jouerait comme d'un orchestre. »

(« Tchekhov à l'Opéra », in Télérama, 4 mars 1998.)

L’émancipation de l’opéra contemporain

Durant cette période d'émancipation (1960-1980), l'opéra n'a jamais été absent des scènes lyriques d'Europe. Il est d'ailleurs paradoxal et symptomatique de noter qu'en un temps de crise sociopolitique (années 1980-2000) les jeunes compositeurs ont pour la plupart un opéra en chantier ou achevé, rangé dans les cartons, même si le prix à payer n'est pas simple pour accéder aux joies, ou pour éprouver les affres parnassiennes du genre lyrique. Il est certain qu'en tant que produit de luxe, noble et complet, le genre sert toujours à valoriser hautement la dignité de l'art, car il reste synonyme, aux yeux des initiés, de « faire-valoir » social du compositeur. Confirmant le paradoxe, le compositeur Philippe Hersant a avoué qu'écrire un opéra en cette fin de xxe s. tenait de l'« ivresse absolue » et du « cauchemar total ».

Il y a, d'une part, les opéras de compositeurs désormais célèbres : entre autres, Medea (1982-1994), de Gavin Bryars ; Kiu (1983), de Luis de Pablo ; Die Eroberung von Mexico (1987-1991), de Wolfgang Rihm ; le Maître et Marguerite (1989), de York Höller ; The Death of Klinghoffer (1990), de John Adams ; Das Mädchen mit den Schwefelhölzern (1990-1996), de Helmuth Lachenmann ; Orphée/la Belle et la Bête/les Enfants terribles (1992-1996), de Philip Glass ; Reigen (1993), de Philippe Boesmans ; Rosa (1994), de Louis Andriessen ; Tristes Tropiques (1996), de Georges Aperghis. Il y a, d'autre part, ceux des plus jeunes (nés après 1950), dont nous retiendrons, parmi mille productions de toutes tendances : Dérives (1980-1985), de Michael Jarrell ; Higglety Pigglety Pop ! (1983-1985), d'Olivier Knussen ; le Chevalier imaginaire (1984-1986), de Philippe Fénelon ; Greek (1986-1988), de Mark-Anthony Turnage ; Roméo et Juliette (1989), de Pascal Dusapin ; Beau Soir (1989-1990), de Gérard Pesson ; The Panic (1991), de David Sawer ; Freeze (1992-1994), de Robert Zuidam ; Die Nase (1993), de Lucia Ronchetti ; O Doido e a Morte (1993), d'Alexandre Delgado ; Marco Polo (1993-1994), de Tan Dun ; El teatro de la memoria (1994-1997), de Mauricio Sotelo ; Modern Painters (1995), de David Lang ; la Mort de Virgile (1996), de Guillaume Connesson ; Jackie O (1997), de Michael Daughtery.

En marge du « libretto » classique

Sans tomber dans l'obligatoire référence au livret d'ordre vériste, le récit d'une histoire reste néanmoins primordial. Ainsi, il peut être à dominante littéraire (Gambara, 1978, d'Antoine Duhamel, d'après Balzac) ou plus spécifiquement romanesque (le Château des Carpathes, 1993, de Philippe Hersant), spirituelle (Saint François d'Assise, 1975-1983, d'Olivier Messiaen ; Licht, cycle de sept opéras, commencé en 1977, de Karlheinz Stockhausen), mythique (H. H. Ulysse, 1983, de Jean Prodromidès ; le Rapt de Perséphone, 1987, d'André Bon ; Roméo et Juliette, 1989, de Pascal Dusapin ; Jocaste, 1993, de Charles Chaynes ; Dédale, 1994-1995, d'Hugues Dufourt) ou historique (Nixon in China, 1987, de John Adams), politique (Intolleranza, 1960, de Luigi Nono) ou sociale (Il suffit d'un peu d'air, 1992, de Claude Ballif), authentique (Jumelles, 1990, de Pierre Alain Jaffrennou et James Giroudon), autobiographique (Alfred, Alfred, 1998, de Franco Donatoni), voire humoristique (Marie de Montpellier, 1994, de René Koering) ou encore enfantine (King of Hearts, 1995, de Michael Torke).

Dans la filiation de l'« anti-opéra », des compositeurs ont travaillé avec un « anti-livret ». Dans Intolleranza et, plus encore, dans son Prometeo, Luigi Nono a joué sur la non-lisibilité primaire du livret ou sur le brouillage des messages diffusés afin de privilégier l'élément spatial, considéré en tant que voix, instrument, musique et livret, « un lieu qui enrichisse et approfondisse l'écoute, qui sache lui « inventer » de nouvelles dimensions ». Parfois sous-entendu, le livret peut aussi être complètement ignoré (Fragments, 1993, de Marc Monnet) ou non voulu au profit d'une mise en scène virtuelle : c'est le cas de l'utopie de Roger Tessier, cofondateur de l'école de l'Itinéraire, qui a songé à un opéra sans texte, sans argument et donc sans livret. Cette idée du reste est à rapprocher du spectacle intitulé Death Destruction and Detroit, de Robert Wilson, et sous-titré « opéra sans musique ». Travaillant sur la scénographie et la théâtralité du sonore, Roger Tessier a imaginé sept Scènes (1983-1995) pour des formations instrumentales diversifiées (du solo de guitare électrique à l'ensemble de onze instruments, en passant par un quatuor de contrebasses ou un duo virtuel d'un violoncelle avec une bande magnétique). Au sein de ce corpus instrumentalisé, le geste sonore (foncièrement abstrait) appliqué au domaine tant acoustique qu'électronique est alors devenu « seul acte vivant du son ».

Opera mundi : miroir des temps contemporains

L’opéra et les musiques contemporaines

L'instrumentarium des opéras des années 1960-1970 dénote une influence du jazz et de la pop music sur la musique savante : des références jazzistiques se trouvent intégrées au sein même du corpus musical (Die Soldaten, de Zimmermann ; The Ice Break, 1977, de Michael Tippett), tandis que la guitare basse fait son apparition dans la fosse de l'Opéra dès 1968 (les Diables de Loudun, 1968-1969, de Krzysztof Penderecki ; The Mask of Orpheus, 1973-1984, de Harrison Birtwistle). Ce phénomène ne se tarit absolument pas dans les décennies suivantes (1980-1990). Ainsi, caractérisée par son parlé pulsé par une rythmique binaire, la musique de rap, née dans les ghettos du Bronx à la fin des années 1970, a infiltré certains opéras contemporains : c'est le cas d'une scène de De Maretie (1989), de Louis Andriessen, d'une réplique enfantine de Dédale d'Hugues Dufourt, de certains songs de I Was Looking at the Ceiling and Then I Saw the Sky (1995), de John Adams… Un « opérarap » est même né en Italie de la rencontre du jeune compositeur Andrea Liberovici (né en 1962) avec le vieux compagnon librettiste de Luciano Berio, Edoardo Sanguineti (1930-2010). Le poète a légitimé son geste compositionnel ainsi : « Le rap est quelque chose de frais, d'universel. C'est un produit dont la valeur est dans la consommation immédiate et aussi dans l'engagement. »

L’opéra et l’histoire contemporaine

D'autres spectacles musico-scéniques puiseront dans la panoplie colorée des faits et gestes de notre histoire immédiate : par exemple, The Palace (1995), d'Aulis Sallinen, dont le livret, dû à Irène Dische et au philosophe Magnus Ensenberger, dénonce sans concession toutes les formes de dictature, ou encore In a Low Voice (1991-1995), de Pierre Alain Jaffrennou, écrit d'après des textes de poétesses libanaises et donnant lieu à la projection d'images d'actualités numérisées puis traitées par ordinateur. Pluridisciplinaire, cette fresque est conçue par le compositeur pour traiter, « d'une guerre à l'autre » – entendons de Beyrouth à Sarajevo –, de « l'horreur des massacres aveugles de civils ». Par ailleurs, l'écriture minimaliste de John Adams, qui se veut avant tout émotionnelle, vise à circonscrire les affects du drame et de la passion, ce que le compositeur américain appelle en d'autres termes « les aspects tragiques de la vie ». À ce titre, The Death of Klinghoffer est un opéra qui s'inspire du détournement d'un avion par des terroristes palestiniens, une histoire vraie qui s'est déroulée en 1985.

L'opéra et les nouvelles technologies

Après être passée par les diverses techniques de l'électronique vivante (manipulée en direct), mise en chantier par John Cage au début des années 1940, lors de ses diverses « performances » scéniques, ou par Karlheinz Stockhausen à l'orée des années 1960, la technologie désormais informatique a permis de métamorphoser toutes les sources sonores et de traiter tous les supports d'obédience lumineuse. Les interactions instrumentiste/ordinateur, éclairagiste/informatique sont devenues incontournables, jouant notamment sur les variations extrêmement rapides du son et sur les changements imperceptibles du cercle chromatique visuel. Grâce notamment à l'agilité interventionniste de la machine-outil, ces manipulations sont opérées en « temps réel », c'est-à-dire sans délai intermédiaire d'attente dans la transformation, notamment sonore (le Maître et Marguerite, 1989, de York Höller ; 60e Parallèle, 1995-1997, de Philippe Manoury).

Dans le sillage des arts et des technologies, l'empreinte virtuelle a su se frayer un chemin à travers le réseau tentaculaire de l'opéra. Depuis la fin des années 1980, le genre lyrique a pu profiter de la création de l'« hyper-instrument » ou du « méta-instrument », ainsi que des vertus de la conception scénico-sonore « assistée par ordinateur ». Aidés de tuteurs, les créateurs, tels Luc Martinez, Michel Redolfi, Serge de Laubier, Tod Machover, Pierre Alain Jaffrennou ou Philippe Manoury, ont alors suivi deux axes complémentaires d'étude : celui du « contrôle gestuel », impliquant l'interaction physique entre le musicien et son instrument joué dans la fosse d'orchestre, entre le son vocal émis et son déplacement sur scène, et celui du « dispositif électronique » sachant analyser finement le fonctionnement même de l'instrument ou de la voix qui produit le son.

Les nouvelles technologies informatiques vont ainsi aider le drame lyrique à se démarquer de sa base traditionnelle, à se désolidariser du rapport frontal scène/salle et à se diriger progressivement vers un opéra dit « interactif ».

Crysallis (1992), de Michel Redolfi, montre un opéra subaquatique utilisant au fond de l'eau (le concert a lieu dans une piscine) un percussionniste devant un portique de bronzes acoustiques et d'instruments numériques, une cantatrice enfermée dans une bulle de verre et un régisseur du son à la table de mixage – immergé lui aussi –, combinant les sonorités émises en direct et les flux tout droit sortis de synthétiseurs commandés à l'air libre. À l'instar de Van Gogh Video Opera (1991), de Michael Gordon, ou de In a Low Voice, de Pierre Alain Jaffrennou, l'un et l'autre conçus en tant qu'œuvres « multimédias », The Cave (1989-1993), de Steve Reich, se présente comme un opéra-vidéo répétitif, dont les séquences filmées et projetées sur cinq grands écrans cinématographiques forment, tout autant que les citations de textes sacrés (la Bible et le Coran), la substance thématique. Dans ce contexte, l'orchestre minimaliste et un quatuor vocal sont amplifiés au même titre que l'échantillonneur et l'ordinateur. Dans l'opéra GO-gol (1995), Michaël Lévinas a synthétisé diverses classes de modèles de résonance afin que les corps sonores, auréolés mystérieusement d'enveloppes de son pianistique ou campanaire (relatif aux cloches), puissent être stockés sur un échantillonneur puis déclenchés à discrétion par des synthétiseurs à claviers.

Après Jupiter (1987), Pluton (1988) et Neptune (1991), triptyque dans lequel il met en relation les instruments de la musique de chambre et la synthèse du son en temps réel, Philippe Manoury a écrit un opéra « par désir de se débattre avec de nouvelles contraintes et de travailler en équipe ». Défendant l'« acoustique virtuelle », 60e Parallèle est conçu comme un huis clos étouffant, dans lequel virevoltent des sons joués traditionnellement, transformés en direct et diffusés par un orchestre de haut-parleurs (considéré comme un personnage à part entière) afin de créer, en huit points frontaux, des effets magiques de spatialisation. Dans ce spectacle où l'image du lieu (un aéroport) est introvertie, les sons de synthèse ne correspondent pas harmoniquement à ce que joue l'ensemble instrumental ; en revanche, ils sont élaborés pour revêtir la couleur des voyelles qui sont chantées en direct sur scène.

L'opéra du cyberespace

Honoris in Cyberspazio (1994), de George Oldziey, figure une œuvre « romantique » réalisée à l'université du Texas pour le réseau Internet. Faisant intervenir les internautes qui écrivent le livret en laissant des messages sur le site, l'œuvre in progress parle d'amour et de clonage. Prévu également sur le cyberréseau afin de mettre en lumière une non-localisation géographique, Barbe-Bleue (1997), d'Alexandre Raskatov, se veut un « opéra numérique ». À l'image de Votre Faust, la « fantaisie variable genre opéra » d'Henri Pousseur et Michel Butor, l'œuvre (enregistrée sur CD-ROM) accueille un procédé interactif permettant au spectateur de naviguer au sein d'une trame narrative de vingt et un récits, chacun d'entre eux étant lui-même divisé en vingt et une scènes. Enfin, à la suite des expériences du « Corticalart » (sorte d'électroencéphalogramme qui génère des sons), réalisées par Pierre Henry en 1971, The Brain Opera (1996) – opéra en trois parties, mis au point au Massachusetts Institute of Technology –, de Tod Machover, veut faire vivre un spectacle tel que le percevrait in situ le cerveau humain. Ainsi connecté, et dépendant totalement de l'électronique, le triptyque musical composé de Mind Forest, Brain Opera Performance, Net Music implique des espaces d'images calculés et analysés sur ordinateur. Pour le compositeur américain, « le penser et le sentir sont bien plus proches qu'on ne l'avait jamais imaginé ». Les spectateurs interviennent avec des « hyper-instruments » et peuvent envoyer par le réseau Internet des sons ou des fragments musicaux improvisés.

Les opéras de chambre

Autre signe des temps, la conjoncture de cette fin de xxe s. a su imposer des « opéras de chambre » à faibles budgets (Trois Contes de l'Honorable Fleur, 1977, de Maurice Ohana ; Jakob Lenz, 1977-1978, de Wolfgang Rihm ; Kopernikus, 1980, de Claude Vivier ; Paulina ou la Chambre bleue, 1983, de Claude Prey ; To Be Sung, 1994, de Pascal Dusapin). Ils mettent en scène relativement peu de chanteurs tout en ne faisant jouer que quelques musiciens – munis pour certains de synthétiseurs ou autres ordinateurs remplaçant les familles de timbres instrumentaux d'antan (Jocaste, de Chaynes ; Sade-Teresa, 1995-1996, de Marius Constant).