Iraq : histoire

1. L'ancienne Mésopotamie

L'Iraq, qui doit son nom à l'expression arabe Iraq al-Arabi, introduite lors de la conquête musulmane du viie siècle, recouvre à peu près le territoire de l'ancienne Mésopotamie, où sont nées les premières civilisations de l'Orient – auxquelles l'humanité doit, entre autres, l'invention de l'écriture. Dans ce couloir fertile, formé par les vallées du Tigre et de l'Euphrate, des peuplements humains ont été détectés dès le IXe millénaire avant J.-C.

Tour à tour, les Sumériens (→ Sumer), les Akkadiens (fondateurs de Babylone au IIIe millénaire avant J.-C.), les Assyriens (fondateurs de Ninive au IIe millénaire avant J.-C.), les Élamites (installés à Suse en 3500 avant J.-C.) ont occupé cette zone charnière du Moyen-Orient, successivement envahie par des peuples venus de Turquie (les Hittites) ou de Perse (les Mèdes et les Parthes), avant de passer sous domination arménienne, puis grecque, et d'être finalement incorporée à l'Empire romain.

Pour en savoir plus, voir l'article Mésopotamie.

2. L'Iraq et les grands empires musulmans

2.1. La conquête arabe et l'empire des Omeyyades

La conquête arabe (633-642) est déterminante pour la région irakienne, qui, dès lors, joue un rôle de premier plan dans l'histoire politique et religieuse de l'islam. À l'occasion des conflits qui suivent la mort de Mahomet, Ali, le gendre du Prophète, est assassiné sur le territoire irakien. Né de la vénération d'Ali et de ses descendants, le chiisme jouera ensuite un rôle important dans la région. Le premier empire musulman, celui des Omeyyades (661-750), qui s'installe à Damas, tente en vain de contrôler cette zone turbulente où les révoltes se succèdent.

Pour en savoir plus, voir l'article Omeyyades.

2.2. Le rayonnement de Bagdad ou l'âge d'or abbasside

C'est d'Iraq que part la révolte qui donne naissance au second empire musulman de l'histoire, celui des Abbassides, qui règnent à Bagdad jusqu'en 1258. L'ancienne Mésopotamie connaît alors une deuxième période de gloire, Bagdad devenant une capitale florissante et un haut lieu de culture.

Pour en savoir plus, voir l'article Abbassides.

2.3. Le déclin avant la ruine : Seldjoukides, Mongols, Séfévides

Les rivalités économiques et sociales minent cependant l'Empire abbasside, qui, menacé par les Byzantins, perd le contrôle des flux économiques venus d'Extrême-Orient. En 1055, les Turcs seldjoukides s'emparent des territoires de l'Empire. Divisé entre Turcs et Kurdes – ceux-ci seraient des descendants des Mèdes –, l'Iraq est ensuite conquis par les Mongols (1258-1259).

Ruiné, dominé par diverses dynasties mongoles et turkmènes, ravagé par Timur Lang (Tamerlan) en 1401, l'Iraq est facilement annexé par les Turcs Séfévides entre 1499 et 1508, puis par les sultans ottomans.

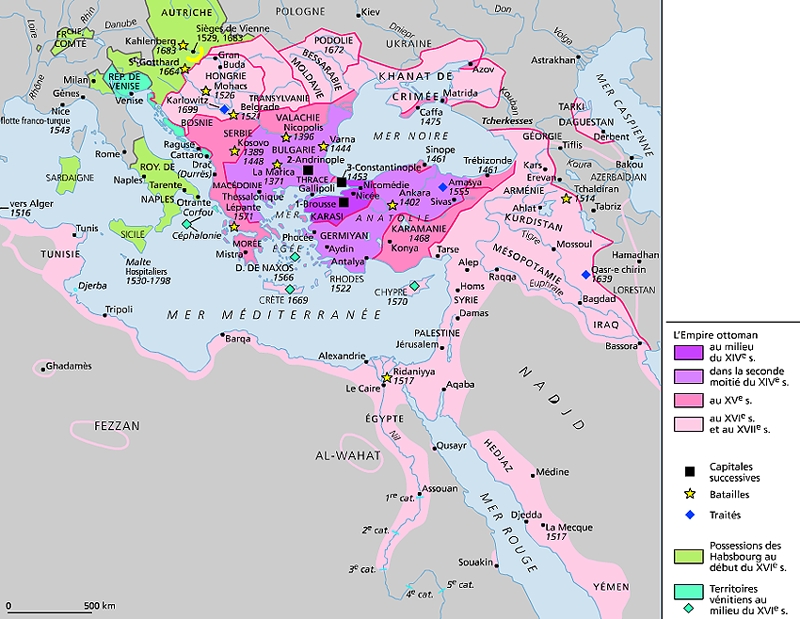

2.4. Les vilayets de l'Empire ottoman

Le sultan Soliman le Magnifique entre à Bagdad en 1534. Incorporé à l'Empire ottoman, l'Iraq est divisé administrativement en trois vilayets : Mossoul en région kurde, Bagdad, au centre, et Bassora, au sud. Cette domination ne met pourtant pas fin aux troubles incessants dont le territoire est le théâtre, entre nomades et sédentaires, minorités kurdes et pouvoir central, chiites et sunnites.

Le pays subit également les affres des luttes intertribales, les querelles internes de l'Empire ottoman, les constantes incursions persanes et, à partir de 1790, celles des Wahhabites saoudiens qui, venus combattre le chiisme professé par une partie des Irakiens, dévastent plusieurs villes du Sud : Kerbala (1802), Nadjaf (1803), Bassora (1804).

Les tentatives de modernisation (chemins de fer, imprimerie, télégraphe, circulation maritime, scolarisation, postes) ne peuvent freiner l'inéluctable décadence de l'« homme malade de l'Europe », qui voit l'Occident empiéter progressivement sur ses limites territoriales : marche orientale de l'Empire ottoman, l'Iraq commence alors à subir ces influences nouvelles.

Pour en savoir plus, voir l'article Empire ottoman.

3. Occupation britannique et poussées nationalistes

3.1. L'Iraq sous mandat britannique

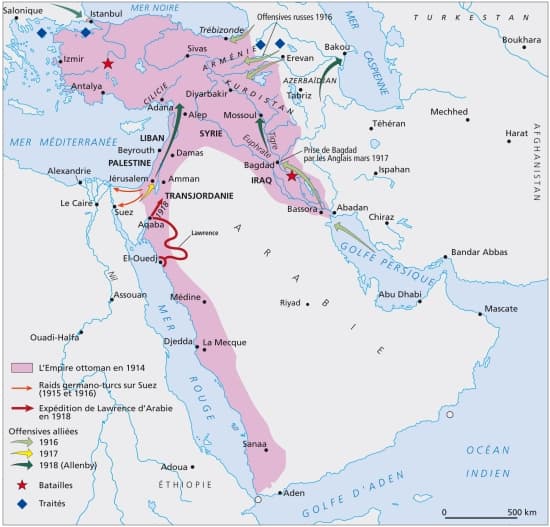

En novembre 1914, la Turquie étant entrée en guerre aux côtés de l'Allemagne, les Britanniques débarquent en Iraq, y ouvrent un front militaire et occupent Bagdad, à partir de mars 1917, Kirkuk en 1918. L'armistice, conclu en octobre 1918, laisse la responsabilité de l'administration de l'Iraq à la Grande-Bretagne, qui reçoit un mandat de la Société des Nations (SDN) à l'issue de la conférence de San Remo (avril 1920). Cette décision provoque une révolte des Bédouins dans le sud de l'Iraq : un mouvement nationaliste s'y était déjà développé à l'époque de la révolution des Jeunes-Turcs en 1908, soutenu par une organisation d'officiers al-Ahd et surtout par la population de la province de Bassora. L'insurrection est rapidement réprimée (avril 1921).

Peu après, un Conseil arabe de l'État formé sous l'égide britannique, désigne Faysal ibn Husayn, fils du chérif de La Mecque et membre de la puissante famille des Hachémites, comme premier roi d'Iraq sous le nom de Faysal Ier. Une Assemblée constituante ratifie, en mars 1924, un traité signé en octobre 1922 qui définit les rapports de la puissance mandataire et de l'Iraq, malgré une vive opposition ; elle accepte une monarchie héréditaire et un gouvernement représentatif. Le nouvel État rassemble les vilayets de Mossoul (dans le Kurdistan, riche en pétrole et revendiqué par la Turquie), de Bassora et de Bagdad.

Le pouvoir central naissant s'appuie sur les musulmans sunnites, dont le nombre est alors équivalent à celui des chiites, ce qui provoque de nombreux mouvements de contestation parmi ces derniers. Les Kurdes (25 millions d'individus, majoritairement sunnites), qui bénéficiaient d'une certaine autonomie dans l'Empire ottoman et auxquels le traité de Sèvres de 1920 avait promis la création d'un Kurdistan indépendant, sont désormais répartis dans cinq pays – Iraq, Iran et Turquie, avec de faibles minorités en Syrie et en Transcaucasie soviétique. Les chiites, les Kurdes constitueront toujours une force d'opposition acharnée contre l'État irakien.

3.2. Indépendance nominale de l'Iraq : la montée du nationalisme

Nuri al-Said, l'homme lige de Faysal Ier, propose sans tarder à la Grande-Bretagne d'abandonner son mandat sur l'Iraq, en contrepartie d'un soutien irakien sans faille à sa politique régionale. Mais les Britanniques ne négocieront qu'une une indépendance formelle du royaume. En effet, leur mainmise reste forte : le traité anglo-irakien du 30 juin 1930 prévoit une alliance de 25 ans entre l'Iraq et la Grande-Bretagne, qui conserve des bases aériennes et peut librement déplacer ses troupes sur le territoire irakien. L'exploitation du pétrole irakien, confiée à partir de 1927 à l'Iraq Petroleum Company (IPC), profite essentiellement à des étrangers, dont la Grande-Bretagne.

Cette situation exacerbe les sentiments nationalistes en Iraq, qui, entre 1936 et 1941, connaît 7 coups d'État. Le successeur de Faysal Ier, Ghazi Ier (1933-1939), meurt en laissant un héritier de quatre ans, Faysal II. La régence de son oncle, Abd al-Ilah (1939-1953), favorable aux Britanniques, est marquée par de graves troubles, qui aboutissent, le 1er avril 1941, à la prise du pouvoir par Rachid Ali al-Gaylani, un nationaliste qui n'hésite pas à se lier l'Allemagne hitlérienne contre le colonialiste britannique. Sensible à la menace qui pèse sur ses communications avec l'Inde, la Grande-Bretagne réagit et occupe le pays (1941). Abd al-Ilah est rétabli et l'Iraq entre en guerre aux côtés des Alliés (1943).

En dépit de quelques concessions par rapport au traité de 1930, la régence d'Abd al-Ilah, épaulé par le président du Conseil, Nuri al-Said, maintient le pays sous la domination britannique. Cette situation est loin d'atténuer les tensions, avivées par la montée des problèmes économiques et sociaux ainsi que par l'humiliation ressentie lors de la guerre contre Israël en 1948-1949 (→ guerre israélo-arabe). Les quelques mesures économiques (création d'un Conseil de développement national en 1950) et politiques (projet de fédération des pays du Croissant fertile : Iraq, Syrie, Liban, Jordanie et Palestine) ne suffisent pas à rehausser le prestige du pouvoir.

Le parti communiste irakien, créé en 1934, puissant chez les Kurdes et les chiites, prend alors la tête des mouvements de protestation, notamment des violentes manifestations de novembre 1952, à Bagdad. L'adhésion de l'Iraq au pacte de Bagdad (1955), sous l'impulsion de Londres et de Washington, le mutisme du pouvoir irakien pendant la crise de Suez, la proclamation d'une Fédération des deux royaumes hachémites Iraq-Jordanie (février 1958) exacerbent les sentiments nationalistes au sein de la population, tout en suscitant l'hostilité de l'Égypte nassérienne et de la Ligue arabe.

4. La République d'Iraq (1958-1968) : démocratie et dictatures

4.1. La révolution de juillet 1958 et la proclamation de la République

Cinq mois après la proclamation de la Fédération iraqo-jordanienne, le 14 juillet 1958, un coup d'État militaire donne le pouvoir au général Abd al-Karim Kassem. Le roi Faysal Ier, le régent Abd al-Ilah et Nuri al-Said sont exécutés : la république est proclamée. Le nouveau régime est vite débordé par un courant contestataire acquis aux idéaux du nationalisme arabe du Baath, parti fondé en 1943 en Syrie par Michel Aflaq, favorable alors au rapprochement avec le régime égyptien de Gamal Abdel Nasser et qui séduit les élites militaires sunnites.

4.2. Pronassériens contre communistes

Le général Abd al-Karim Kassem, tout en assurant l'indépendance du pays vis-à-vis de la Grande-Bretagne – retrait de la Fédération arabe, du pacte de Bagdad et de la zone sterling –, se rapproche des Soviétiques et choisit de s'appuyer sur le parti communiste plutôt que sur les pronassériens, militants du panarabisme.

Dirigés par le colonel Abdul Salam Aref (qui a participé à la révolution de 1958), les pronassériens, dont les partis sont interdits, s'opposent alors violemment aux communistes : en mars 1959, un soulèvement pronassérien est écrasé. Accusés d'avoir fomenté des troubles entre Kurdes et Turkmènes en juillet 1959, à Kirkuk, les communistes sont cependant écartés (la répression fera au moins 5 000 morts) ; leur parti est interdit en 1960. L'option autoritaire du régime s'accentue, ce qui n'empêche pas l'insurrection kurde de se développer à partir de 1961, sous la direction de Mulla Mustafa al-Barzani, ni le mécontentement populaire, toujours latent, de s'accentuer.

4.3. Des lignes de fracture tenaces

Depuis cette rupture avec les communistes, proches des chiites et des Kurdes, l'Iraq sera toujours gouverné par des membres de la minorité sunnite (30 % de la population), perpétuellement en butte aux oppositions de la majorité chiite (65 % des Irakiens, vivant dans les régions les plus déshéritées) et de la minorité kurde (20 % de la population), sur le territoirede laquelle se trouvent les principales réserves pétrolières du pays). Ces deux oppositions au pouvoir central, qui s'affirment pendant ces années 1960, fragilisent la République du général Kassem.

La revendication territoriale de l'Iraq à l'égard du Koweït nouvellement indépendant en juin 1961, amène la rupture des relations diplomatiques avec le Liban, la Jordanie et les États-Unis, et soulève l'inimitié de l'Égypte et de la Grande-Bretagne, achevant d'isoler l'Iraq. En décembre 1961, le gouvernement,en conflit direct avec l'Iraq Petroleum Company (IPC), nationalise 99,6 % des zones de concession et réclame 20 % du capital de l'IPC. Devant le refus de celle-ci, il annonce la cration d'une compagnie nationale de pétrole.

4.4. De la présidence d'Aref à l'avènement du Baath

Première tentative de prise du pouvoir par le Baath

Le 8 février 1963, un coup d'État dirigé par des éléments militaires auxquels se sont joints des « unionistes pronassériens » et surtout des membres du Baath amène au pouvoir, à la tête d'un Conseil national de la révolution, Abdul Salam Aref. Kassem et ses adjoints sont exécutés, la Constitution abrogée. Les baassistes, qui occupent les postes clés, se livrent pendant les mois qui suivent à une répression féroce à l'encontre des communistes, faisant des milliers de victimes.

Soucieux de ménager l'Occident, ils renoncent aux prétentions irakiennes sur le Koweït et reconnaissent l'autonomie des Kurdes, en mars 1963. Un accord définitif sur la question ne parvenant pas à s'élaborer, les hostilités reprennent : sous la houlette du parti démocratique du Kurdistan (PDK, créé en 1946) de M. al-Barzani, elles vont se poursuivre jusqu'en 1975, quasiment sans interruption.

Dirigé par l'armée et par le Baath, l'Iraq s'ouvre alors au commerce avec l'étranger et améliore ses rapports avec l'IPC ; il apaise ses relations extérieures à la faveur d'un coup d'État baassiste en Syrie (1963), avec laquelle il signe un accord militaire, peu après l'échec d'un projet d'union Iraq-Égypte-Syrie.

Le coup d'État du maréchal Abdul Salam Aref

Le 17 novembre 1963, le maréchal Aref se débarrasse de ses alliés bassistes, divisés, incapables de réaliser des réformes. Sur le modèle nassérien, il crée un parti unique, l'Union socialiste arabe, les autres partis devenant interdits ; une Constitution temporaire est promulguée, et le caractère islamique du régime, affirmé. Un cessez-le-feu est signé avec les Kurdes (février 1964), et des prisonniers politiques sont libérés. Le régime crée la Compagnie nationale des pétroles (février 1964), nationalise une partie de l'industrie, les banques et les assurances. Il signe avec l'Égypte, dont il se rapproche pour quelque temps, un pacte militaire (mai 1964). Cette embellie est cependant rapidement mise en cause par la reprise des hostilités avec les Kurdes et par les craintes de la bourgeoisie que le discours socialisant du pouvoir, la démission de 6 ministres pronassériens et une nouvelle tentative de coup d'État militaire (septembre 1965) effarouche. La politique irakienne, fondée sur les alliances tribales et leur recomposition permanente, sur une violence endémique, un contrôle policier constant, le clientélisme et la terreur, a bien du mal à trouver la voie de la stabilité.

Le général Abdul Rahman Aref

Après la mort accidentelle du maréchal Aref, en 1966, son frère, le général Abdul Rahman Aref, le remplace à la tête de l'État. Un nouveau cessez-le-feu avec les Kurdes (juin 1966) ne met cependant pas fin aux troubles : une partie de l'armée, les communistes, les baassistes et les pronassériens s'opposent au gouvernement, qui tente de diviser l'opposition en associant des baassistes modérés et des Kurdes au pouvoir. À l'occasion de la guerre israélo-arabe de 1967, l'Iraq, rallié au pacte de défense commune jordano-égyptien, déclare la guerre à Israël, rompt ses relations diplomatiques avec les États-Unis et stoppe ses exportations de pétrole vers les pays occidentaux.

Le retour du Baath au pouvoir

Ce regain de nationalisme arabe n'empêche pas le général Aref d'être renversé, le 17 juillet 1968 : le Baath reprend alors le pouvoir. Le général Ahmad Hasan al-Bakr, responsable de l'organisation militaire au sein du parti, devient président de la République et est également installé à la tête du Conseil de commandement de la révolutoin (CCR). Le 22 septembre 1968, une nouvelle Constitution provisoire érige le socialisme en principe directeur. Les chiites, encore une fois écartés du pouvoir, se rapprochent alors de l'Iran, dans le cadre d'un parti d'orientation religieuse : le parti de l'Appel islamique. Alors que les relations avec l'Iran se dégradent – prétentions du Chah sur le Chatt al-Arab et expulsion par l'Iraq des résidents iraniens –, le régime choisit une orientation socialisante : l'opposition de droite est durement réprimée, un pacte national de coopération est signé en 1971 avec les forces progressistes, deux communistes entrent au gouvernement (1972), l'IPC est nationalisée, et le parti communiste, autorisé, le 17 juillet 1973. De nouveaux accords économiques sont signés avec l'URSS (en 1969 puis en 1972), une aide conséquente est fournie aux Palestiniens, et l'Iraq s'implique, en 1973, dans la quatrième guerre israélo-arabe, aux côtés des forces égyptiennes.

Les oppositions internes et externes finissent par avoir raison du pouvoir du général al-Bakr. En 1975, un conflit l'oppose à la Turquie à propos du partage des eaux du Tigre et de l'Euphrate. En dépit de plusieurs tentatives de rapprochement avec le PDK, les hostilités reprennent avec les Kurdes, désormais divisés – un nouveau parti, l'Union progressiste kurde (UPK), est appuyé par la Syrie et la Libye. Malgré les déportations, les destructions de villages puis l'amnistie des Kurdes exilés en Iran, le général Bakr ne parvient pas à stabiliser le régime également fragilisé par la contestation chiite, elle-même avivée par la révolution islamique iranienne et les relations difficiles avec la Syrie. Le 16 juillet 1979, il finit par démissionner et laisse la place à Saddam Husayn.

5. L'Iraq de Saddam Husayn (1979-2003)

5.1. La violence politique

Cousin du général Bakr, secrétaire général du Baath, vice-président du CCR, Saddam Husayn entame son règne dans le sang : entre 1979 et 1982, les purges massives dans le parti vont faire au moins 500 morts, dont Bakr lui-même. Le nouvel homme fort du régime s'évertue à jongler entre les différentes tendances qui compliquent traditionnellement le jeu politique irakien : il est tout à la fois président de la République, commandant des forces armées, chef du Baath et patriarche de sa tribu, laquelle contrôle la Défense, le bureau militaire du parti, les industries militaires, la police politique et les services spéciaux. Parallèlement à une répression féroce de l'opposition – exécutions publiques de « traîtres », exécution du religieux chiite Muhammad Baqir al-Sadr, expulsion de 30 000 chiites vers l'Iran –, Saddam Husayn pratique une ouverture démocratique de façade, amende la Constitution, crée l'Assemblée nationale et organise, en juin 1980, des élections législatives remportées par le Baath et ses alliés du Front national progressiste (dont les communistes sont éliminés).

5.2. L'Iraq en guerre contre l'Iran (1980-1988)

Inquiet d'une éventuelle influence de la révolution islamique iranienne sur sa majorité chiite, craignant un éclatement du fragile équilibre irakien, le régime pense trouver dans l'effondrement des Pahlavi une opportunité pour annuler les importantes concessions territoriales faites à l'Iran lors des accords de 1969 et ceux d'Alger (1975) ; il veut aussi faire aboutir ses prétentions sur le Khuzestan iranien. En septembre 1980, l'Iraq attaque son voisin, déclenchant une guerre meurtrière qui, huit années durant, va totalement ruiner l'économie irakienne malgré les importants soutiens financiers reçus des pays occidentaux et de ceux du golfe Persique. Pendant le conflit, chiites, Kurdes et communistes se rangent aux côtés de l'Iran. Les villages kurdes sont massivement détruits, y compris par des bombardements chimiques, et leurs populations déportées : aidées par la Turquie, qui accueille 120 000 d'entre eux, les Kurdes irakiens tentent de se regrouper. Les chiites, quant à eux, sont soutenus par la Syrie, qui ferme, en 1982, l'oléoduc de Kirkuk, ce qui équivaut à une déclaration de guerre. Tous les opposants, notamment les chefs religieux, dont les responsables vivent en exil (le plus souvent à Téhéran), sont accusés de collusion avec l'ennemi persan, et donc sauvagement réprimés.

Les remaniements fréquents du gouvernement et les rumeurs de coups d'État témoignent de l'instabilité politique du pays, compliquée d'une situation sociale extrêmement tendue. Des attentats chiites et kurdes ravagent les principales villes du pays ; Bassora est détruite par les missiles iraniens en 1982 ; Bagdad par les bombardements au printemps 1985.

Au plan extérieur, cependant, la guerre permet le rétablissement des relations avec l'Occident, notamment avec les États-Unis et les pays arabes – à l'exception de la Syrie, Bagdad appuyant les Frères musulmans syriens et les groupes libanais opposés à Damas. L'Arabie saoudite,les pays du Golfe, fournissent une aide massive à Bagdad sous forme de prêts, dont le remboursement s'avèrera très lourd ; Saddam Husayn coopère avec l'Égypte, la Jordanie et obtient même du Koweït qu'il lui loue l'île de Bubiyan, pour y créer un port en eaux profondes (1988). Il achète massivement des armes (à la France notamment, puis à l'URSS), s'ouvre aux investissements des grandes firmes et est très actif sur le marché pétrolier.

Pour en savoir plus, voir l'article guerre Iran-Iraq.

5.3. L'Iraq entre deux guerres

Après le cessez-le-feu de 1988, le pays, ruiné et endetté, est exsangue. La guerre a été meurtrière et destructrice : le coût de la reconstruction est évalué à plus de 60 milliards de dollars. Saddam Husayn promet alors une amnistie, une nouvelle Constitution et le retour au multipartisme. Des élections législatives très contrôlées (avril 1989) assoient encore davantage la suprématie du Baath et des sunnites. La situation régionale se dégrade : les relations avec la Turquie sont toujours empoisonnées par la question de la gestion des ressources hydrauliques ; une brouille éclate avec Le Caire au sujet des mauvais traitements réservés aux travailleurs égyptiens en Iraq ; l'exécution d'un journaliste britannique envenime les rapports avec l'Occident, alors que l'Iraq tente de prendre la tête du mouvement arabe anti-israélien.

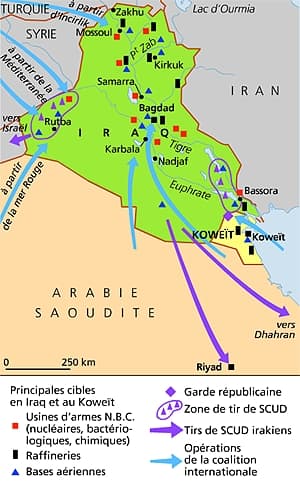

5.4. La guerre du Golfe

Saddam Husayn continue d'armer le pays. Le 2 août 1990, espérant annuler une partie de sa dette, accaparer les énormes richesses en devises du Koweït, trouver un débouché maritime sur le golfe Persique et doubler ses rentrées pétrolières, l'Iraq envahit le Koweït, dont il revendique le territoire depuis son indépendance, déclenchant ainsi la guerre du Golfe. Pendant six mois, jusqu'en janvier 1991, Saddam Husayn refuse l'évacuation réclamée par la communauté internationale, malgré l'embargo commercial, financier et militaire très sévère décrété par l'ONU. À l'exception de la Turquie, de la Jordanie et des Palestiniens, le monde arabo-musulman, qui l'avait soutenu contre l'Iran, se désolidarise désormais du président irakien. Une force internationale, dirigée par les États-Unis, mais comprenant des soldats de 30 nationalités, lance l'opération « Tempête du désert » à partir du territoire saoudien (janvier-février 1991). Écrasé, son armée débandée, l'Iraq est envahi, occupé et placé sous tutelle financière internationale. La débâcle est totale : l'armée irakienne est réduite de 1 million à 387 000 hommes.

5.5. Les années de plomb

L'Iraq vaincu voit les forces centrifuges qui l'agitent depuis sa constitution échapper totalement à l'État. Quelques semaines après le cessez-le-feu, les régions chiites du Sud se soulèvent : les représentants du Baath et leurs familles sont massacrés, les représentations du pouvoir central, attaquées. Parti de Bassora, le soulèvement gagne Sulaimaniya, au Kurdistan : en mars 1991, pendant deux semaines, 15 des 18 provinces irakiennes échappent au contrôle de l'État. La répression est violente dans le Kurdistan comme dans la zone des marais, peuplée de chiites, et que S. Husayn veut assécher pour réduire la population : celle-ci fuit en masse vers l'Iran (750 000 habitants en 1980, contre 70 000 en 1991). Deux millions de Kurdes fuient vers l'Iran et la Turquie, qui milite pour l'instauration d'une zone de protection internationale au Kurdistan.

Le 5 avril 1991, le Conseil de sécurité de l'ONU exige l'arrêt de la répression – au moins 50 000 morts dans le sud du pays – et lance une opération aérienne, qui aboutit à la création d'une zone d'exclusion au nord du 36e parallèle et au retrait des troupes irakiennes. Le 4 juin 1991, les troupes américaines, britanniques, françaises et néerlandaises se lancent au secours des Kurdes, auxquels elles promettent l'autonomie. En août 1992, les Occidentaux garantissent une nouvelle zone d'exclusion aérienne, au sud du 32e parallèle (zone chiite).

Les opposants irakiens, emprisonnés, torturés ou réfugiés à l'extérieur, sont encouragés par les Alliés à s'unir : 30 partis se regroupent pour chercher, en vain, une issue démocratique à la crise politique, qui touche désormais également les sunnites, déchirés par les luttes de pouvoir. Des purges successives, y compris dans l'armée et le parti, consacrent la suprématie du clan, de la tribu et de la famille du raïs, perçu à l'extérieur comme un dictateur sanguinaire et mégalomane.

En quelques mois, en effet, S. Husayn est passé, aux yeux des Occidentaux, du rôle d'interlocuteur recevable – en comparaison avec les ayatollahs iraniens – à celui d'adversaire principal du « nouvel ordre mondial » que tentent d'imposer les États-Unis depuis la disparition de l'URSS. Cependant, régnant par la terreur, gouvernant un territoire réduit de moitié et une population minée par les privations alimentaires et les maladies, le dictateur irakien reste le seul interlocuteur possible pour les Occidentaux, les divisions de l'opposition étant telles qu'aucune relève politique sérieuse ne parvient à se dégager.

5.6. Embargo international et luttes internes

De l'Unscom à l'Unmovic

Les Américains avaient compté sur un coup d'État militaire pour se débarrasser du régime de S. Husayn, or les soulèvements chiites et kurdes ont rallié au raïs les forces centralistes irakiennes. Dès lors, il ne reste plus à Washington qu'à essayer de « contenir » S. Husayn en utilisant l'arme de l'embargo. Les commissions d'enquêtes chargées d'inspecter les installations nucléaires (Agence internationale de l'énergie nucléaire, AIEA et les moyens de produire des armes de destruction massive (Unscom) découvrent des programmes beaucoup plus avancés qu'on ne l'estimait. Le désarmement nucléaire est réalisé assez vite. En revanche, le travail de l'Unscom s'avère beaucoup plus chaotique, les Irakiens cherchant à dissimuler une partie de leurs installations.

Devant la montée des protestations internationales face aux conséquences humanitaires catastrophiques de l'embargo, les États-Unis acceptent en décembre 1996 le programme « pétrole contre nourriture », qui permet de contrôler étroitement les importations et exportations de l'Iraq. Il devient clair que les États-Unis conditionnent la levée totale de l'embargo à la chute de S. Husayn.

L'année 1998 est marquée par une nouvelle série de crises (février et automne) entre l'Iraq et l'Unscom, qui culminent en décembre avec l'intervention pendant quatre jours des forces américano-britanniques (opération « Renard du désert »). Les bombardements sur l'Iraq dans l'espoir de déstabiliser le régime et d'amoindrir ses capacités militaires, et notamment d'éventuelles productions d'armes de destruction massive, sont un double échec : non seulement le régime ne cède pas mais il en sort même renforcé ; de plus, cette intervention aboutit à l'interruption du travail de l'Unscom.

L'ensemble des pays arabes, la Russie, la Chine et la France s'inquiètent de la situation et cherchent une issue diplomatique à la perpétuation de la crise irakienne. Ils se heurtent à la volonté inébranlable des États-Unis et de la Grande-Bretagne de maintenir l'embargo. L'affaiblissement de la coalition permet une vive extension de la contrebande et une amélioration sensible du sort de la population.

Parallèlement, le gouvernement américain est décidé à tout entreprendre pour renverser le régime de S. Husayn : les bombardements deviennent quasi quotidiens à partir de janvier 1999 au nom du respect des zones d'exclusion aériennes imposées à Bagdad pour protéger les régions chiites et kurdes. L'opposition irakienne en exil reçoit un soutien officiel des États-Unis et des opérations clandestines sont organisées en vain pour faire tomber le régime.

En décembre 1999, le Conseil de sécurité adopte une résolution créant un nouvel organisme chargé du désarmement de l'Iraq, baptisé Unmovic, plus indépendant des États-Unis que l'Unscom. Mais Bagdad refuse de l'accueillir sur son sol. En 2001, on étudie la possibilité de « sanctions intelligentes », mieux ciblées pour frapper le régime et épargner la population, mais le programme « pétrole contre nourriture » est finalement reconduit.

Luttes internes, corruption et tribalisme

Le rationnement alimentaire fournit une arme redoutable au régime pour contrôler la population. Les classes moyennes sont totalement appauvries et les classes populaires tombent dans la misère. La terreur, entretenue par la peur (fondée) de soulèvements organisés de l'extérieur, redouble. Devant la généralisation de la délinquance due à la misère et à la destruction des valeurs morales, le régime se livre à une répression sans merci qui a recours aux peines islamiques (amputations). Il encourage aussi le retour à des modes d'organisation tribale qui accroît le pouvoir des notables traditionnels en échange de leur allégeance.

Le groupe dirigeant s'engouffre dans la corruption et la violence sans frein (en particulier de la part des deux fils de Saddam). Les luttes internes atteignent la famille même du dictateur, mais ce dernier continue de gouverner sans contrôle.

Résistances kurde et chiite

Dans les régions kurdes et chiites, les troubles ne faiblissent pas. Au Kurdistan, l'organisation d'élections parlementaires sous surveillance internationale apporte une paix de quelques mois, vite rompue par les divisions entre les différentes factions kurdes, PDK, UPK, parti communiste. La Turquie accorde un soutien ambigu aux Kurdes irakiens et combat, – jusqu'à intervenir militairement sur le territoire irakien en 1995 –, les Kurdes turcs du parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK). En septembre 1998, le PDK et l'UPK, signent un accord à Washington, visant à mettre fin à des années de combats. Dès lors, la situation du Kurdistan autonome s'améliore considérablement. Une véritable reconstruction sociale s'accomplit, financée par l'argent du programme « pétrole contre nourriture » et de la contrebande.

En dépit d'une amélioration sensible de la situation humanitaire à partir de l'an 2000, la population est à bout, et les infrastructures sociales et économiques détruites. La mortalité infantile et l'analphabétisme progressent. La laïcité officielle est abandonnée et le discours du pouvoir s'islamise. Le pays connaît une hémorragie continue de ses cadres, qui vont grossir dans le monde entier le flot des « demandeurs d'asile ».

5.7. L'intervention américano-britannique

À la recherche d'armes de destruction massive

Les néoconservateurs américains désignent l'Iraq de Saddam Husayn comme un danger majeur pour les États-Unis en raison de sa capacité à produire des armes de destruction massive. Ils font campagne pour une intervention militaire directe, mais n'obtiennent gain de cause qu'après les attentats du 11 septembre 2001 : l'Iraq est alors accusé de soutenir le terrorisme international. Dans son discours du 29 janvier 2002, George Walker Bush stigmatise un « axe du Mal » incluant l'Iraq, l'Iran et la Corée du Nord, qui pourrait fournir aux terroristes des armes de destruction massive. Face à la menace militaire américaine, Bagdad accepte le 17 septembre 2002 la reprise des travaux de l'Unmovic et de l'AIEA sur son sol.

La résolution 1441 du Conseil de sécurité du 8 novembre 2002 pose le nouveau cadre juridique : l'Iraq doit coopérer inconditionnellement avec les inspecteurs internationaux. Il n'en reste pas moins que la question de la charge de la preuve rend le règlement pacifique impossible : ce n'est pas aux inspecteurs de démontrer que l'Iraq ne dispose pas d'armes de destruction massive, mais à l'Iraq de le prouver, or la crédibilité du régime de Saddam Husayn est nulle.

Dans les mois qui suivent, tout en préparant l'action militaire, les États-Unis et la Grande-Bretagne multiplient les accusations contre l'Iraq. En l'absence de preuves décisives, la France, l'Allemagne et la Russie mènent une opposition diplomatique active contre la guerre.

L'effondrement du régime de Saddam Husayn

Le 19 mars 2003, les forces américano-britanniques, qui disposent d'une écrasante supériorité de feu, lancent l'assaut contre l'Iraq. Après une forte résistance les premiers jours, le régime s'effondre (7-8 avril), Saddam Husayn passant dans la clandestinité. La coalition découvre un pays complètement en ruines, dont la reconstruction s'annonce difficile. Peu à peu cependant, elle marque quelques succès avec la mise en place d'un Conseil de gouvernement intérimaire (juillet), le rétablissement progressif d'un certain nombre de services publics. Le 14 août 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies adopte la résolution 1500, établissant, pour une période initiale de douze mois, la Mission d'assistance des Nations unies pour l'Iraq (Unami).

6. L'après-Saddam Husayn (septembre 2003-novembre 2008)

6.1. Des gouvernements provisoires, de multiples clivages

Le développement de la guérilla

Le 1er septembre 2003, un nouveau gouvernement est formé sur une base strictement confessionnelle ; il est chargé de rédiger une Constitution provisoire préalable à la tenue d'élections. Le 16 octobre, le Conseil de sécurité des Nations unies approuve la résolution 1511 présentée par Washington, qui appelle à créer une « force multinationale » mais refuse de s'engager sur une date de transfert de pouvoir aux Irakiens. À l'automne 2003, la normalisation est loin de progresser : une guérilla se développe dans l'ensemble du pays et harcèle les soldats de la coalition et leurs collaborateurs irakiens civils et militaires. Après la capture de S. Husayn (13 décembre), les Américains désignent le Jordanien Abu Musab al-Zarkawi, un proche d'Oussama Ben Laden, comme organisateur clandestin de la guérilla.

De plus, la milice chiite de l'Armée du Mahdi de l'imam radical, Muqtada al-Sadr, défie ouvertement la coalition et le gouvernement provisoire, en dépit des appels au calme de l'ayatollah Ali al-Sistani, figure emblématique de la communauté chiite en Iraq. Du côté sunnite, le Conseil des ulémas se pose en représentant de la communauté sunnite contre la coalition et la menace chiite. Les Kurdes, qui rêvent d'indépendance et demandent l'élargissement de leur zone autonome, se font les porte-parole d'un projet laïc.

Le 8 mars 2004, une Constitution provisoire est votée par le gouvernement. Elle fait de l'islam et de la démocratie les deux sources de la loi, ce que contestent les religieux. Iyad al-Alawi, un chiite réputé modéré et laïc, est désigné comme chef du gouvernement provisoire ; le sunnite Ghazi al-Yaouar est nommé à la présidence de la République. Le 28 juin 2004, la coalition leur transfère formellement le pouvoir mais, durant l'été, Muqtada al-Sadr lance une véritable insurrection, durement réprimée par les Américains. A. al-Sistani en profite pour s'imposer comme le véritable chef de la communauté chiite. La guérilla sunnite, elle, refuse de se joindre à l'insurrection et prend un caractère terroriste avec des attentats contre les civils, des assassinats et des prises d'otages étrangers, dont certaines se terminent tragiquement. En novembre, l'armée américaine mène l'offensive contre la guérilla sunnite et reprend la ville de Falluja. Il s'agit d'assurer la pacification lors des prochaines élections, qui doivent se tenir au scrutin proportionnel.

Les élections de janvier 2005

Malgré les violences, les élections ont lieu le 30 janvier 2005 avec une forte participation chiite et kurde ; les sunnites boycottent massivement le scrutin. Les listes chiites soutenues par A. al-Sistani emportent la majorité des voix. Commencent alors de longues et houleuses tractations pour désigner une nouvelle administration. Le sunnite Hajem al-Hassani, le ministre sortant de l'Industrie, obtient, le 3 avril, la présidence de l'Assemblée nationale transitoire. Le 6 avril, pour la première fois dans l'histoire de l'Iraq, un Kurde accède à la magistrature suprême : Djalal Talabani, secrétaire général de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), est élu à la présidence de la République. Les deux postes de vice-présidents sont attribués au président sortant, le sunnite Ghazi al-Yaouar, et au ministre sortant des Finances, le chiite Adel Abdel Mahdi. Selon l'accord liant les chiites et les Kurdes, le poste de Premier ministre revient au chiite Ibrahim al-Djaafari.

En dépit de ces avancées politiques, le pays connaît toujours de terribles violences. Les maladresses et les « bavures » de l'armée américaine, peu adaptée à ce type de situation, contribuent à ce climat. L'insécurité et la délinquance généralisée, cause d'une hémorragie permanente des cadres et des élites, rendent impossible toute véritable reconstruction économique. Un été particulièrement meurtrier, accompagné d'enlèvements et d'assassinats de diplomates arabes, montre l'inanité des espoirs de retour au calme.

Nouvelle Constitution, élections de décembre 2005

La rédaction de la nouvelle Constitution accentue les divisions confessionnelles : les chiites évoquent la possibilité de constituer une région autonome là où ils sont majoritaires ; les sunnites s'opposent à tout fédéralisme. Le texte est adopté avec retard le 28 août 2005 sans le soutien de ces derniers. Il comprend une double référence à l'arabisme et à l'islam (source principale de la législation) comme identité et prévoit une forte décentralisation. La question du fédéralisme est remise à plus tard. L'ayatollah al-Sistani appelle à approuver la Constitution, soumise à référendum le 15 octobre 2005. Le texte reçoit officiellement 78 % d'approbation sans minorité de blocage régionale suffisante.

Les élections générales du 15 décembre sont la nouvelle échéance alors que le premier procès de S. Husayn pour crimes contre l'humanité a commencé. Les sunnites participent cette fois à la compétition sans réussir pourtant à modifier sensiblement les résultats. Le bloc kurdo-chiite conserve sa large majorité, mais il est profondément divisé, d'où de longues tractations pour aboutir à un gouvernement.

6.2. Le gouvernement d'union nationale de Nuri al-Maliki (mai 2006-août 2007)

En avril 2006, après six mois d'âpres négociations entre les diverses factions politiques, le Parlement désigne le numéro deux du parti Daawa (« l'Appel »), Nuri al-Maliki, au poste de Premier ministre, et lors de la même séance, reconduit D. Talabani à la présidence, tandis que la présidence du Parlement revient au sunnite Mahmud Dawud al-Mashhadan du Front Tawafok, arrivé en troisième position aux élections de décembre. Le 20 mai suivant, al-Maliki présente à l'investiture du Parlement un gouvernement d'union nationale incomplet (les postes stratégiques – Intérieur, Défense, Sécurité nationale – demeurent sans titulaire jusqu'au 8 juin) et prône la fermeté face à l'insurrection. La tâche qui attend le nouveau gouvernement d'union nationale est immense : les antagonismes entre communautés ne cessent de s'aggraver, en particulier entre sunnites et chiites. Aucune solution politique ne paraît se dessiner.

Le décès du leader d'al-Qaida en Iraq, Abu Musab al-Zarkawi, responsable de la mort de centaines de chiites, tué lors d'un raid américain, est accueilli avec soulagement par la population irakienne, même si cette disparition ne signifie pas la fin de la violence. L'exécution de S. Husayn (30 décembre) ne modifie pas la situation politique : la condamnation à mort de l'ex-raïs pour le massacre de chiites (alors qu’un second procès portait sur ses victimes kurdes) prend un caractère communautaire et ne contribue pas à forger une mémoire commune.

6.3. Une impossible « pacification »

En dépit d'une progression dans l'établissement d'un nouvel ordre constitutionnel (adoption par le Parlement en octobre de la loi controversée créant un État fédéral), le pays connaît un climat de guerre civile et la violence se maintient à un niveau élevé (selon l'ONU, plus de 34 000 civils auraient été tués en 2006, et plus de 36 000, blessés). Plus de quatre millions de réfugiés seraient à l'extérieur du pays, dont une grande partie des classes moyennes. La guérilla sunnite, estimée à moins de 10 000 combattants, est capable de harceler en permanence les troupes américaines et gouvernementales.

Bien que désavouée par l'opinion publique américaine lors des élections de mi-mandat, l'administration Bush opte pour un nouvel effort militaire destiné à reprendre le contrôle de la situation, contre l'avis du nouveau Congrès, qui réclame un retrait rapide du pays. Le début de l'année 2007 voit un nouveau déchaînement de violences avec de lourdes pertes américaines avant que le plan de sécurisation du général américain Petraeus commence à produire des effets. La « pacification » de Bagdad est annoncée comme réalisée dans la seconde quinzaine de février. En mars, la violence aurait baissé de 80 % dans la capitale, mais la mortalité reste élevée dans l'ensemble du pays (officiellement plus de 2 000 morts).

Les mois suivants ne voient pas une diminution sensible du nombre de victimes, mais la stratégie de contre-insurrection s'étend désormais aux provinces majoritairement sunnites. Les Américains tentent de rallier à eux les chefs tribaux en les opposant aux insurgés et obtiennent des ralliements notables de milices sunnites. Au mois d'août, la coalition au pouvoir à Bagdad se dissout, les partis sunnites s'en retirent. L'automne voit une amélioration sensible de la situation sécuritaire. En décembre, les Britanniques cèdent le contrôle de la zone de Bassora aux autorités irakiennes.

Si les Américains enregistrent des succès réels, la situation intérieure reste très difficile. Outre les heurts confessionnels entre sunnites et chiites, chacune des deux communautés se trouve divisée en milices qui n'hésitent pas à se combattre entre elles.

La communauté chrétienne, marginalisée et durement frappée par les diverses violences, voit nombre de ses membres partir pour l'exil et se réduit à quelque 400 000 personnes. Aucun progrès sensible n'a été fait dans la détermination du futur des rapports arabo-kurdes, à la fois dans la délimitation territoriale (statut de Kirkuk), le partage des revenus pétroliers et le statut fédéral du pays. La Turquie intervient militairement dans le Kurdistan irakien afin d'éradiquer la présence des militants kurdes turcs qui ont repris la lutte armée.

Conflit inter-chiite

La « débaathification » est atténuée par une nouvelle loi adoptée en janvier 2008, mais une réconciliation générale demeure encore lointaine, comme en témoigne l'offensive meurtrière lancée à l'initiative du Premier ministre al-Maliki le 24 mars contre la milice du courant sadriste dans le grand port pétrolier de Bassora. Surpris par la combativité et la capacité des miliciens chiites à mobiliser des partisans dans toutes les grandes villes du sud chiite et jusqu'à Bagdad, le Premier ministre doit se résoudre à accepter un cessez-le-feu proposé par M. al-Sadr, le 30 mars, à Qom, sous la houlette de Téhéran. Le Premier ministre sort affaibli de cette guerre inter-chiite, une majorité de villes du sud irakien demeurant sous le contrôle des miliciens sadristes qui refusent de rendre leurs armes.

Une économie au point mort

Outre la violence, la corruption généralisée compromet la reconstruction du pays, où 2,8 millions d'Irakiens déplacés sont confrontés à des problèmes humanitaires insolubles. Un espoir de normalisation naît cependant avec la relance en août 2008 de l'exploration des gisements pétroliers interrompue depuis une vingtaine d'années en raison des sanctions internationales, et la visite à Bagdad du ministre des Affaires étrangères égyptien, Ahmed Aboul-Gheit, la première d'un chef de la diplomatie égyptienne depuis 1990 (octobre 2008).

7. Le retour de la souveraineté nationale

7.1. Vers la fin de l'occupation étrangère

Les accords

Le recouvrement par l’Iraq de sa souveraineté nationale se précise surtout avec la signature, le 17 novembre 2008, d'un « Accord de retrait des troupes étrangères », négocié avec les États-Unis et obtenu à l'arraché par Nuri al-Maliki avant d'être approuvé par l'Assemblée nationale irakienne le 27. L'accord fixe le retrait progressif des troupes de combat américaines de toutes les localités irakiennes d'ici au 30 juin 2009 et le retrait total des 142 000 soldats américains stationnés en Iraq avant le 31 décembre 2011. Plus de cinq ans après le déclenchement de la guerre lancée par l'administration Bush contre le régime de S. Husayn, il marque une étape essentielle pour les deux parties.

Le 30 décembre 2008, à quelques heures de l'expiration du mandat de l'ONU fixant le cadre légal de l'occupation par les forces de la coalition internationale, deux accords sont signés avec le Royaume-Uni (deuxième plus important contingent militaire après les États-Unis avec 4 100 hommes) et l'Australie (980 soldats), sur les modalités de la présence de leurs troupes jusqu'à leur retrait total à l'été 2009. Le 1er janvier 2009, l'Iraq prend le contrôle de la « zone verte » à Bagdad.

Les élections provinciales et régionales de janvier et de juillet 2009

Les élections provinciales (organisées dans 14 des 18 provinces du pays) du 31 janvier constituent une étape importante vers la normalisation. Les résultats semblent en effet montrer une évolution vers un dépassement des clivages ethniques et religieux. Après trois années de violence inter-irakiennes, plus de sept millions d'électeurs (environ 51 % des votants) participent pacifiquement au scrutin. La liste du Premier ministre Nuri al-Maliki, « Coalition pour un État de droit » – une plateforme nationaliste (« irakiste »), non sectaire – obtient la majorité absolue à Bagdad et arrive en tête dans les neuf provinces chiites, tandis que décroît l’influence du Conseil islamique suprême de l’Iraq, principal allié de Téhéran.

Le scrutin révèle aussi le succès des formations sunnites laïques et modérées – comme le Rassemblement national irakien de Saleh al-Mutlaq – dans le jeu politique outre celles qui se sont ralliées à la liste nationale de Iyad al-Alawi (un chiite laïque et ex-chef du gouvernement provisoire mis en place par les États-Unis en 2004), qui fait également une bonne performance. Cette nouvelle dynamique politique, apaisée sinon pacifique, conforte le président Barack Obama à annoncer, peu après son arrivée à la Maison-Blanche, le retrait d'Iraq des brigades de combat américaines, effectif en août 2010.

La menace de dangers persistants, et notamment, les fortes tensions entre le gouvernement d'al-Maliki et le pouvoir autonome de M. Barzani à propos du statut de Kirkuk, le non-règlement du partage équitable des ressources pétrolières, imposent le maintien sur place de 50 000 soldats américains jusqu'au 31 décembre 2011.

Près de six mois après les élections provinciales de janvier, les Kurdes se rendent également aux urnes le 25 juillet 2009 : le président M. Barzani est réélu avec 69,6 % des voix. La liste « Kurdistani » rassemblant son parti, le PDK, et l'UPK, remporte la majorité absolue au Parlement avec 57 % des voix mais 59 sièges sur 111 contre 82 dans la précédente assemblée. La surprise de la consultation, marquée par un taux de participation atteignant 78,5 %, provient du score obtenu par la liste de dissidents Gorran (« Changement ») dirigée par l'ancien numéro deux de l'UPK, Mustapha Nucherwan, qui obtient 23,6 % des suffrages, et qui devient, pour la première fois depuis les premières élections kurdes en 1992, une réelle force d'opposition.

Les élections générales de mars 2010

Selon la nouvelle loi électorale adoptée à la quasi-unanimité par le Parlement, le 6 décembre 2009, après un accord à l'arraché entre les communautés, et ouvrant la voie à la tenue d'élections générales le 7 mars 2010, le nombre de sièges de députés passe de 275 à 325 ; les Kurdes sont assurés de remporter les 41 sièges attribués à leurs trois provinces du Nord ; au moins un tiers des sièges doivent être occupés par des femmes, 8 sièges sont réservés aux minorités (chrétiens, yazidis, shabaks, sabiens-mandéens) ; les électeurs (y compris les quelque deux millions de citoyens irakiens en exil ou déplacés à l'étranger) peuvent désormais choisir leurs candidats favoris nommément, dans des listes dites « ouvertes ».

Le scrutin, auquel participe plus de 62 % des électeurs (contre 75 % en décembre 2005), est accueilli avec satisfaction par la communauté internationale et marque une nouvelle étape vers le recouvrement de la souveraineté nationale. Quatre principaux blocs politiques s’en dégagent. À la différence des élections de 2005, dans sa grande majorité, la communauté sunnite se rend aux urnes, apportant son soutien à la liste Al-Iraqiya à dominante laïque menée par l. al-Alawi, à laquelle se sont ralliés des leaders sunnites comme S. al-Mutlaq et le vice-président Tareq al-Hashemi ; de ce fait, Al-Iraqiya arrive, de justesse, en tête du scrutin en remportant 91 sièges devant la « Coalition pour un État de droit » du Premier ministre N. al-Maliki (89 sièges).

L’autre bloc à dominante chiite, l’Alliance nationale iraquienne menée par Ammar al-Hakim, chef du Conseil islamique suprême de l'Iraq et soutenue par les Sadristes (une quarantaine de députés) ainsi que par l’ancien Premier ministre I. al-Djaafari, arrive en troisième position avec 70 sièges. Enfin, l’Alliance kurde Kurdistani obtient 43 sièges.

Bien qu'arrivée en tête du scrutin, la coalition Al-Iraqiya reste hétéroclite et al-Alawi, qui selon la Constitution aurait dû être chargé de former le gouvernement, est écarté. Ce n’est qu’en novembre, après huit mois de paralysie, marqués par la reprise des violences (en particulier contre les chrétiens avec un attentat meurtrier dans la cathédrale de Bagdad en novembre), que les différentes mouvances et factions parviennent à un accord sur le partage du pouvoir. Après l’accord des Sadristes et d’une partie d’Al-Iraqiya, D. Talabani et N. al-Maliki sont reconduits dans leurs fonctions respectives de président et de Premier ministre, tandis que le sunnite Oussama al-Noujaifi, candidat de Al-Iraqiya, est élu à la présidence du Parlement. I. Allawi obtient en compensation, la présidence d’un nouveau « Conseil national de politique stratégique ». Un gouvernement de coalition – incomplet, la Sécurité, la Défense et l’Intérieur étant notamment provisoirement confiés au Premier ministre – est finalement formé en décembre après d’ultimes tractations entre les principaux blocs politiques et dans lequel Al-Iraqiya obtient un poste de vice-Premier ministre (S. al-Mutlaq) et 8 ministères sur les 29 pourvus.

Le retrait des troupes américaines

Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2011, les dernières troupes américaines quittent l’Iraq par le Koweït dans la plus grande discrétion, marquant la fin d’une présence de près de neuf ans. Le bilan humain de l'occupation étrangère est désastreux : les Américains ont perdu 4 500 soldats et comptent 32 000 blessés ; côté irakien, on dénombre 115 000 morts (essentiellement civils) et 4 millions d'exilés.

Seuls quelques milliers d’Américains dépendant de l’ambassade et une poignée d’instructeurs militaires sont maintenus dans le pays. Souhaité par une grande majorité d’Irakiens, ce départ est accueilli avec une certaine appréhension alors que refont surface les conflits au sommet de l’État. Aux tensions interconfessionnelles persistantes, dues à la marginalisation et aux discriminations ressenties par la population sunnite, se greffent la reprise des attentats terroristes perpétrés par al-Qaida en Iraq, un regain de violence favorisé par ce retrait et l’installation de la guerre civile dans la Syrie voisine.

8. L'Iraq au bord de l'implosion

8.1. L’Iraq et le conflit syrien

Sous le nom de l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), la branche irakienne d'al-Qaida engage des bataillons en Syrie, rejoignant les nombreux groupes djihadistes déjà présents. Dans le camp adverse, à l’instar du Hezbollah libanais et des pasdarans iraniens, des combattants chiites irakiens sont également impliqués au côté des forces gouvernementales syriennes, une présence qui doit être admise par Bagdad, tandis que Téhéran utilise l’espace aérien irakien pour acheminer son aide militaire à Damas.

Tout comme l’Iran, dont l’influence va désormais croissant, l’Iraq prône une solution politique à la crise syrienne et apporte son soutien au projet de conférence de paix « Genève II ». Redoutant avant tout une extension de la guerre civile sur son territoire, il affirme officiellement sa neutralité, le conflit divisant les Irakiens en partie selon leurs appartenances communautaires et confessionnelles.

8.2. La révolte sunnite et l’exacerbation des tensions

En Iraq, l’EIIL est à l’origine d’une multiplication d’attentats visant en priorité les forces armées et la communauté chiite. Ses militants s’avèrent d’autant plus difficiles à combattre qu’ils sévissent dans plusieurs provinces (Bagdad, Ninive, Anbar, Diyala, Karbala) tentant d’exploiter les divisions irakiennes et d’exacerber les conflits interconfessionnels. À partir de décembre 2012, des manifestations massives contre la « politique sectaire » du gouvernement, accusé de brimer la population sunnite au nom de la « débaathification » et de la lutte contre le terrorisme, ont en effet lieu dans plusieurs provinces dont, notamment, celles à majorité sunnite d’Anbar et de Ninive. Accusant les manifestants d’être infiltrés par les extrémistes, le Premier ministre semble hésiter entre répression – au risque de creuser le fossé entre les communautés – et compromis. S’ajoutant aux attentats, les affrontements sanglants entre l’armée et les manifestants anti-Maliki à Hawija en avril 2013 ne font qu’aviver les tensions.

Au même moment, la persistance des litiges territoriaux, financiers et pétroliers entre le gouvernement central et la région autonome kurde conduit au boycott du Parlement et du gouvernement par les représentants kurdes en avril. La crise est toutefois momentanément surmontée par plusieurs rencontres au sommet, dont une réunion du cabinet irakien à Erbil et la mise en place de comités communs en vue du règlement des contentieux.

C’est dans cette situation très instable que se déroulent les élections provinciales en avril 2013 pour douze gouvernorats puis, en juin, pour ceux d’Anbar et Ninive. Si elle recule par rapport à 2009, la coalition du Premier ministre vient en tête dans 7 des 9 provinces à dominante chiite ; plusieurs partis, dont le bloc Mutahidun conduit notamment par le président du Parlement O. al-Nujaifi, se partagent le vote sunnite. À l’image de la coalition al-Iraqiya, qui s’est fragmentée depuis les élections de 2010 et s’est présentée en ordre dispersé, l’opposition à N. al-Maliki s’avère donc divisée, tandis que la participation (51 % en moyenne) reste très faible dans certaines provinces comme celles de Ninive ou de Bagdad.

Le Premier ministre (qui brigue un troisième mandat malgré l’hostilité d’une grande partie des Irakiens) doit avant tout tenter de réduire la dégradation très préoccupante de la situation sécuritaire : le niveau de violence (9 500 civils tués en 2013) dépassant désormais celui de 2008. Le renforcement de la coopération avec les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme constitue ainsi l’un des principaux sujets abordés par N. al-Maliki avec le président Obama en novembre, lors de leur première rencontre depuis le départ des troupes américaines, une question figurant également parmi d’autres (dont la crise syrienne) au menu de sa visite officielle à Téhéran en décembre.

Les élections législatives d’avril 2014 donnent une victoire relative au bloc du Premier ministre avec 95 sièges sur 328 devant les Sadristes (34) et l’alliance Mowatin (menée par le Conseil islamique suprême, 31 représentants). Dans le camp sunnite, la mouvance Mutahidun vient en tête avec 28 sièges devant celle de S. al-Mutlaq (al-Arabiya, 11 députés), la liste « laïque » d’I. Allawi (al-Wataniya) en obtenant 21. Le bloc kurde obtient 57 députés dont 25 pour le PDK, 21 pour l’UPK et 9 pour Gorran. Les sièges restants se répartissent entre divers autres partis.

8.3. L’offensive de l’« État islamique » et ses conséquences politiques

Les tractations pour former un gouvernement commencent, alors que l’EIIL lance une offensive sans précédent dans le nord du pays au mois de juin. Après s’être imposés à Falluja au mois de janvier, d’où l’armée tente depuis de les déloger, et lancé des attaques à Ramadi, ces djihadistes, alliés à d’autres groupes insurgés contre le pouvoir chiite, se rendent maîtres de la province de Ninive en s’emparant de Mossoul le 10 juin. Le lendemain, ils prennent Tikrit, chef-lieu de la province de Salah al-Din. Face à leur avancée fulgurante, l’armée irakienne, qui paraît totalement désorganisée, se replie, permettant aux insurgés de poursuivre leur offensive en direction de Bagdad.

Appelés à prendre les armes par l’ayatollah A. al-Sistani, les chiites mobilisent leurs milices, tandis que les peshmerga saisissent l’occasion pour prendre le contrôle de la province de Kirkuk délaissée par l’armée iraquienne et menacée par l’offensive djihadiste. Trouver refuge au Kurdistan autonome iraquien devient alors la seule planche de salut pour des milliers de réfugiés, dont les chrétiens chassés de Mossoul et les autres minorités fortement menacées comme les Shabaks chiites, les Turkmènes et les Yézidis.

Le 29 juin, l’EIIL, rebaptisé « État islamique » (EI), proclame l’instauration d’un « califat » sous l’autorité de son émir Abu Bakr al-Baghdadi. S’il impose brutalement sa loi par des exécutions sommaires, l’application drastique de la charia ou la destruction de sites religieux à Mossoul, l’EI peut aussi compter, pour l’heure, sur le soutien actif ou tacite d’une partie de la population sunnite ainsi que sur l’appui au moins tactique de plusieurs tribus et de baathistes dont certains ont déjà rejoint ses rangs. Par ailleurs, grâce à ses prises, il renforce notablement sa puissance financière et militaire.

En juillet-août, les combats se poursuivent dans la province d’Anbar et plus à l’Est, dans celle de Diyala, l’armée iraquienne, appuyée par les milices, tentant de son côté de lancer une contre-offensive. Dans le Nord, les forces djihadistes consolident leur présence, se heurtant aux combattants kurdes d’Iraq auxquels se joignent ceux de Syrie et de Turquie.

Face à cette menace de désintégration, les États-Unis apportent une aide militaire limitée à Bagdad en excluant l'envoi de troupes au sol et en appelant à la formation d’un gouvernement d’unité nationale. De leur côté, l’Iran et la Russie lui livrent des avions de combat.

Devant la progression inquiétante de l’EI au Kurdistan jusque dans la province d’Erbil, capitale de la région autonome, plusieurs États européens, dont la France, fournissent des moyens militaires plus puissants aux peshmerga. Ils se joignent ainsi aux États-Unis, qui, de leur côté, s’engagent davantage par des frappes aériennes ciblées pour appuyer les forces kurdes dans la région de Mossoul. En représailles, l’un des journalistes américains détenus comme otages en Syrie est décapité à l’issue d’une mise en scène macabre diffusée par Internet.

Une réponse politique au chaos qui s’installe peine à se dessiner. Tenu pour responsable de la dégradation de la situation, contesté par les sunnites et les Kurdes qui exigent son départ, mais également dans son propre camp, notamment par M. al-Sadr et par A. al-Hakim, N. al-Maliki est désavoué par l'ayatollah al-Sistani et perd finalement le soutien de Téhéran après celui de Washington. Il doit ainsi renoncer à briguer un troisième mandat et accepter la nomination de Haïdar al-Abadi, un chiite modéré issu également du parti Daawa, proposée par le président Fuad Masum (élu en juillet pour succéder à D. Talabani). Ce choix est bien accueilli par certains adversaires d’al-Maliki et par les puissances régionales, en particulier l’Iran et l’Arabie saoudite. Mais la formation d’un gouvernement plus inclusif et consensuel, susceptible de freiner le déchaînement des vengeances et d’entraîner un retournement décisif des tribus sunnites contre l’EI, reste très ardue, malgré la nomination du sunnite Khaled el-Obeïd à la tête du ministère de la Défense.

8.4. L’intervention internationale contre l’EI

En septembre, les États-Unis prennent la tête d’une coalition internationale afin de contrer la progression des forces de l’EI en Iraq (prioritairement), et en Syrie. Y adhèrent plusieurs pays occidentaux, dont la France, et arabes, parmi lesquels l’Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Jordanie et l’Égypte. Baptisée « Résolution inhérente », la campagne de frappes aériennes sur des positions tenues par les djihadistes, leurs armements, équipements et infrastructures (raffineries de pétrole, camps d’entraînement) se poursuit au cours des mois suivants. La capacité de mouvement des combattants de l’EI (rejoint par de nombreux étrangers) s’en trouve réduite, facilitant les contre-offensives menées par les peshmerga kurdes, l’armée irakienne et les milices chiites liées à l’Iran. Toutefois, l’intervention s’annonce longue et coûteuse alors que des conseillers militaires sont chargés d’entraîner les forces gouvernementales irakiennes en vue d’une reconquête, en particulier de Mossoul. L’opération permet la destruction de plus de 6 000 cibles et s’accompagne de certains succès sur le terrain, dont la reprise de Tikrit en mars 2015, l’EI devant céder d’assez importantes franges du territoire dont il s’était emparé dans le nord et l’est de l’Iraq. En revanche, il consolide ses positions dans la province occidentale d’Anbar en s’imposant notamment à Ramadi le 17 mai.

Dans le nord, en reprenant Sinjar en novembre, les peshmergas – appuyés par des forces kurdes de Turquie (PKK), leurs frères d’armes syriens (YPG) et des groupes de combattants yazidis – infligent un revers à Daech (autre nom de l'EI) en coupant la principale voie de communication entre ses « capitales » syrienne (Raqqa) et irakienne (Mossoul). La découverte de fosses communes confirme le calvaire et le sort subis par la communauté yazidie de la région. Le mois suivant, c’est une armée irakienne réorganisée (les milices chiites étant tenues à l’écart de l’offensive afin d’éviter les tensions avec la population sunnite) qui passe à une contre-offensive dans la province d’Anbar et reprend le contrôle de Ramadi en février 2016, avant la reconquête de Falluja en juin.

Au mois d’octobre, avec l’appui aérien de la coalition menée par les États-Unis, l’offensive décisive sur Mossoul est déclenchée. Outre l’armée et la police irakiennes, dont les forces spéciales, y prennent part notamment les peshmergas, les milices chiites (unités de mobilisation populaire, entraînées par des instructeurs iraniens), ainsi que des combattants sunnites soutenus par la Turquie.

L’implication et l’ambition politique de cette dernière soulèvent un litige entre Ankara et Bagdad, qui s’ajoute aux tensions inhérentes à l’hétérogénéité des forces en présence.

En juillet 2017, la ville de Mossoul est cependant reprise, tandis que progressent également les offensives contre les bastions syriens de Daech.

9. L’Iraq après la défaite de Daech

Le gouvernement irakien doit désormais relever plusieurs défis, au premier rang desquels la pérennisation de la lutte antiterroriste, la reconstruction après la reprise de Mossoul (en grande partie détruite) et la préservation de la fragile unité du pays.

Le référendum organisé en septembre 2017 à l’appel de M. Barzani sur l’indépendance du Kurdistan, en faveur de laquelle se prononcent plus de 90 % des électeurs, provoque de fortes tensions avec le gouvernement central, tandis qu’il est très mal accueilli par la communauté internationale et les alliés des Kurdes dans la lutte contre l’EI. Cette consultation sème également la division au sein des forces politiques kurdes, ravivant la rivalité entre le PDK et l’UPK. En octobre, les forces gouvernementales irakiennes reprennent ainsi le contrôle de la province pétrolifère de Kirkuk dont les Kurdes s’étaient emparés en 2014 à la faveur du chaos créé par l’offensive de l’EI.

9.1. Les élections

Les élections législatives de mai 2018, auxquelles ne participent qu’environ 44 % des électeurs, se soldent surtout par une grande fragmentation du Parlement, due notamment à la multiplicité des « blocs chiites ». Après un recomptage des voix à la suite d’accusations de fraudes, les résultats ne sont proclamés qu’au mois d’août.

Principale nouveauté de cette élection, l’alliance Sairun (« En marche »), fruit d’un rapprochement entre des laïcs, dont des communistes, et les sadristes, esquissé dans le sillage des manifestations contre la corruption et le confessionnalisme lancées en juillet 2015 et du virage civique et nationaliste du chef religieux Muqtada al-Sadr, arrive en tête du scrutin. Prônant des réformes profondes du système politique, cette mouvance hétéroclite se définit surtout comme nationaliste par sa volonté de contenir les influences extérieures, tant celles exercées par l’Iran que celles des États-Unis ou de la Turquie. Mais elle est talonnée par le bloc pro-iranien, al-Fatih (« Conquête »), conduit par le chef de l’organisation Badr, Hadi al-Amiri, et regroupant les chefs des milices chiites soutenues par Téhéran et reconverties dans la politique.

Ces deux acteurs politiques majeurs devancent ainsi la coalition Nasr (« Victoire »), créée par le Premier ministre al-Abadi, et celle de son rival au sein du parti Daawa, N. al-Maliki, dont la Coalition pour un État de droit arrive en quatrième position. Tandis que le premier prône une alliance allant de M. al-Sadr à A. Allawi, le second privilégie un rapprochement avec les milices d’al-Amiri.

À ces quatre principaux blocs, dont aucun ne peut s’imposer sans étendre ses alliances, s’ajoutent la liste d’A. al-Hakim (Courant national de la sagesse, fondé en 2017) qui met en garde contre le retour du sectarisme et appelle à la formation d’un consensus, les représentants kurdes (du PDK et de l’UPK pour l’essentiel) et, pour les partis à base sunnite, la coalition al-Qarar conduite par O. al-Nujaifi et l’alliance laïque et pluriconfessionnelle al-Wataniya d’A. Allawi à laquelle se sont ralliés S. Al Mutlaq (désormais à la tête du Front irakien pour le dialogue national) et le président du parlement sortant Salim al-Jabouri. D’autres listes dont l’implantation est plus réduite ou régionale (dont « Anbar est notre identité ») sont également représentées. Les députés sunnites renoncent à former un seul bloc.

Alors que ces groupes politiques s’engagent dans de longues tractations en vue de dégager une majorité, le sud du pays s’embrase à partir du mois de juillet avec d’importantes manifestations contre la détérioration de la situation économique, sociale, sanitaire et énergétique qui donnent lieu en septembre à des violences meurtrières à Bassora. Ces troubles contribuent directement à l’affaiblissement du Premier ministre sortant.

Deux grands blocs revendiquant chacun une majorité de sièges se dégagent : celui « de la Réforme et de la Construction », formé par M. al-Sadr, H. al-Abadi, A. al-Hakim, L. Allawi et O. al-Nujaifi, d’un côté, et celui dit de la « Construction », constitué principalement par les courants de N. al-Maliki et H. al-Amiri, que rejoignent des parlementaires issus de Nasr, al-Qarar, Wataniya et d’autres groupes.

Première étape vers la constitution d’un gouvernement, la présidence du Parlement revient au sunnite Mohammed al-Halbusi, ex-gouverneur de la province d’Anbar et le Kurde Barham Saleh, candidat de l’UPK, est élu président de la République (devant Fouad Hussein soutenu par le PDK et M. Barzani), le 2 octobre. Enfin, les deux grands groupes parlementaires de M. al-Sadr et H. al-Amiri et les deux principales alliances parviennent à un compromis sur le nom du Premier ministre : l’indépendant modéré Adel Abdel Mehdi, ministre du pétrole en 2014-2016 et sans base parlementaire à la différence de ses deux prédécesseurs, obtient la confiance du Conseil des représentants le 24 octobre.