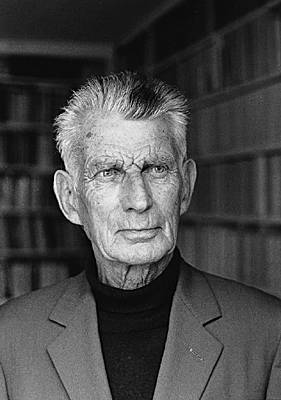

Samuel Beckett

Dramaturge et romancier irlandais (Foxrock, près de Dublin, 1906-Paris 1989).

Samuel Beckett fut l'auteur, en anglais puis en français, de romans et de pièces de théâtre qui expriment l'angoisse devant l'absurdité de la condition humaine. Le temps qui passe réduit les personnages à l'immobilité ; on ne peut que meubler le temps de paroles dont l'écho ne sert à rien.

Son œuvre fut couronnée par le prix Nobel de littérature en 1969.

Naissance

Le 13 avril 1906 à Foxrock, dans la banlieue de Dublin.

Famille

Son père était « quantity surveyor » (métreur vérificateur). Sa mère, profondément croyante, était protestante en pays catholique. Il avait un frère aîné, Frank.

En 1938, il commence à fréquenter Suzanne Dechevaux-Dumesnil, qu'il épouse en 1961. Ils n'auront pas d'enfant.

Jeunesse

Il mène une enfance classique de petit protestant irlandais, entre hymnes et psaumes. Sportif et studieux, il s'attelle à l'apprentissage du français. En 1926, il est lecteur d'anglais à Paris, où il fait la connaissance de James Joyce ; en 1930, il est assistant de français à Dublin. Il cesse d'enseigner en 1932 pour se consacrer à l'écriture.

Le travail d'écrivain

Il passe la Seconde Guerre mondiale en France, où il participe à la Résistance. Après la guerre, définitivement fixé à Paris, Beckett décide d'écrire en français.

Ses débuts d'écrivain sont difficiles : personne ne veut le publier. Murphy est son premier roman. Il s'attache ensuite à l'écriture de trois romans qui convainquent l'éditeur Jérôme Lindon, aux éditions de Minuit : Molloy (1951), Malone meurt (id.) et l'Innommable (1953).

Le succès

Le succès arrive avec le théâtre, et en particulier sa pièce la plus célèbre aujourd'hui : En attendant Godot, parue en 1953. Ses travaux, quoique de plus en plus espacés dans le temps, seront poussés jusqu'à l'extrême recherche du néant du langage, et couronnés par un prix Nobel en 1969, qu'il ne refuse pas mais qu'il ne va pas chercher lui-même.

Mort

Le 22 décembre 1989 à Paris. Le bonheur, enfin : « Être vraiment enfin dans l'impossibilité de bouger, disait avec gourmandise Moran dans Molloy, ça doit être quelque chose ! J'ai l'esprit qui fond quand j'y pense. »

Citations

Les larmes du monde sont immuables. Pour chacun qui se met à pleurer, quelque part un autre s'arrête. Il en va de même du rire.

(En attendant Godot, Pozzo).

N'importe quel imbécile peut fermer l'œil, mais qui sait ce que voit l'autruche dans le sable.

(Murphy, Murphy).

1. La vie de Beckett ou la quête d'une parole

1.1. Formation de l'auteur

Jeunesse irlandaise

Par malheur, il naquit : ainsi faudrait-il commencer toute biographie de Samuel Barclay Beckett, pour qui, toute sa vie, l'être sera une imperfection dans la pureté du non-être.

Fils de petits bourgeois protestants, Beckett grandit dans une grande maison à la campagne, en banlieue de Dublin. Il va à la Portora Royal School, à Enniskillen, où il étudie le français et fait beaucoup de sport (cricket et rugby), avant d'intégrer (1923) le Trinity College de Dublin, pour des études de littérature française et d'italien. Il se prend d'admiration pour Dante. Il parcourt les châteaux de la Loire et voyage en Toscane durant ses vacances. En 1926, il obtient son Bachelor of Arts (licence de lettres), commence à enseigner au Campbell College de Belfast et part pour Paris (octobre 1928).

Il y est lecteur à l'École normale supérieure et chargé de cours à la Sorbonne. Il fait une rencontre capitale, celle de son compatriote James Joyce ; il écrit d'ailleurs un essai sur son travail (Dante… Bruno. Vico… Joyce, 1929). Joyce encourage Beckett à la publication de Murphy ; et lorsque Joyce perd progressivement la vue, Beckett lui sera d'une grande aide dans l'écriture de Finnegans Wake. Ils sont si proches et pourtant si différents : Joyce joue à pulvériser sa culture dans des milliers de jeux sur les mots, se fabriquant une langue propre. Beckett, lui, se dépouille de sa propre langue : ses personnages, quand ils ne sont pas prisonniers ou immobiles, se meuvent sur un sol incertain (« D'abord j'étais prisonnier des autres. Alors je les ai quittés. Puis j'étais prisonnier de moi. C'était pire. Alors je me suis quitté. » [Eleutheria]).

D'une langue à l'autre

En 1930, il retourne au Trinity College pour y être assistant de français. Il lit alors beaucoup de philosophie, notamment Descartes, Geulincx et Malebranche, mais aussi Kant, Schopenhauer ou des classiques de la mélancolie, tel Robert Burton ou des ironistes comme Sterne. Il gagne un concours lancé par la toute jeune maison d'édition de Nancy Cunard (1896–1965), avec le poème drolatique Whoroscope, composé à la hâte, qui égrène les réflexions d'un René Descartes perplexe devant un œuf qu'on vient de lui servir. En 1931, il obtient son Master of Arts (maîtrise de lettres) et publie une étude sur Proust. L'année suivante, il abandonne son poste d'enseignant, « ne pouvant [se] prêter davantage à ce qui était pour [lui] une chose infaisable ».

La vague de xénophobie qui parcourt la France, après l'assassinat du président Paul Doumer (1932), et des papiers peu en règle déposent Beckett à Londres, où la mort de son père (1933) lui permet de vivre (chichement) de sa part d'héritage, de voyager en Allemagne, puis de retourner en Irlande. Il travaille sans relâche à ce qui deviendra un recueil de nouvelles : More Pricks Than Kicks (1934) dont le héros est un jeune Dublinois qui étudie Dante et dont le nom reprend celui de l'indolent Belacqua, un errant absent à lui-même, personnage emprunté à la Divine Comédie. Censuré en Irlande, le recueil est publié à Londres. C'est à Paris que Beckett publie un recueil de poèmes, Echo's Bones and Other Precipitates.

Il retourne vivre à Paris (été 1937), où il fréquente les frères Van Velde, Giacometti et Marcel Duchamp. En 1938, il parvient à publier en anglais, à Londres, son premier roman, Murphy, qui est en somme un éloge du solipsisme, l'idée selon laquelle le moi, avec ses sensations et ses sentiments, constituerait la seule réalité existante dont on soit sûr. Il rencontre la femme qui partagera sa vie, Suzanne Dechevaux-Dumesnil.

Il est en Irlande lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate ; il choisit de revenir en France, préférant « la France en guerre à l'Irlande en paix ». Pendant la guerre, Suzanne et lui participent à la Résistance française, à Paris, notamment au sein du réseau franco-anglais Gloria, avant de se réfugier dans un village du Vaucluse. Beckett devient ouvrier agricole, tout en composant, la nuit, Watt, en anglais. En 1945, il travaille quelque temps pour la Croix-Rouge à Saint-Lô et publie un article dans Cahiers d'art sur la peinture des Van Velde. Il prend la décision d'écrire en français. Son premier roman, Murphy, sort dans cette langue chez Bordas en 1947. Par la suite, toutes ses œuvres seront publiées aux Éditions de Minuit, y compris, à titre posthume (1994), la traduction française de More Pricks Than Kicks, sous le titre Bande et sarabande.

1.2. Jusqu'au bout du roman ?

Les romans Molloy (1951), Malone meurt (id.) et l'Innommable (1953), qui mettent en mots la quête du silence et du dépouillement, marquent un tournant dans son œuvre.

Les lieux du roman vont en se rétrécissant, les personnages s'altèrent physiquement. Mais peut-on encore parler de « lieux », de « personnages » quand il n'y a plus d'autre action que l'enchaînement interminable des mots ? Avec l'Innommable, Beckett arrive à une frontière, celle où l'œuvre pourrait aussi bien s'arrêter que continuer. Tous les prestiges de la fiction ont été démontés, narrateur, personnages, action – ne reste qu'une voix, celle de l'écrivain face à l'angoisse.

1.3. La consécration théâtrale

La forme théâtrale, qui interdit l'intrusion du créateur dans sa création, pouvait sembler la seule issue à l'impasse dans laquelle se trouvait l'écrivain. La scène lui permet de mettre à distance l'univers de ses romans et la matérialité de la représentation, d'échapper à l'enfermement du monologue romanesque. Le scandale qui entoure la création de En attendant Godot (1953) fait soudain de Beckett la figure de proue de la modernité et lui amène les lecteurs qu'il n'avait pas eus jusqu'alors.

Avec ses voix multiples, le théâtre permet également à Beckett de faire éclater son humour. Le dialogue, mélange de trivialité, de jeux de mots, de fausse vraie logique, de citations philosophiques, de commentaires désabusés sur leur situation, est tout à la fois désespérant et hilarant. En fait, Beckett retrouve au théâtre les composantes de son propre univers : l'homme est forcé d'être là, d'attendre, de parler. La représentation théâtrale, en temps réel, fait prendre conscience au spectateur qu'il s'agit, au fond, de « faire passer le temps » qui d'ailleurs serait « passé sans ça ». Le temps et la parole, voilà toute la condition humaine : et le rire permet de faire passer l'angoisse. La folie devient une norme : « Nous naissons tous fous, quelques-uns le demeurent », pour citer Godot.

En 1961, il épouse Suzanne, malgré sa relation depuis la fin des années 1950 (et jusqu'à la fin de sa vie) avec Barbara Bray, une traductrice. Les raisons de ce mariage peuvent être dues à la volonté de Beckett de lier Suzanne à ses droits d'auteur, car elle lui a été d'une aide précieuse.

Beckett écrit aussi pour la radio (Cascando, 1963), la télévision et le cinéma. Le coup de tonnerre de En attendant Godot, devenu le symbole du nouveau théâtre, ou théâtre de l'absurde (on rapproche alors Beckett d'Eugène Ionesco et d'Arthur Adamov), ne détourne pas l'écrivain de son propos. Pas plus que le prix Nobel de 1969, qu'il ne va pas chercher à Stockholm ; c'est son éditeur, Jérôme Lindon, qui se déplacera pour lui.

1.4. Vers le silence

Son œuvre théâtrale va connaître le même mouvement que son œuvre romanesque : celui d'un appauvrissement progressif dans ses composantes et dans ses dimensions. Sa pièce Fin de partie (1957) repousse les limites de En attendant Godot : « J'écris quelque chose qui est encore pire… plutôt difficile et elliptique, comptant surtout sur la force du texte pour griffer, plus inhumain que Godot ». « Rien n'est plus drôle que le malheur » y écrira-t-il. En 1961 se monte à New York Happy Days, ou Oh les beaux jours dans sa traduction française ; le langage est plus destructuré que jamais.

Les textes en prose subissent le même sort : brièveté croissante, syntaxe réduite à l'essentiel, les mots qui se juxtaposent en retrouvant tout leur pouvoir pour dire l'impossibilité de la fin et du silence tellement désiré : le Dépeupleur (1970), Pour finir encore (1976), Poèmes (1978).

« Oh tout finir », ce sont les derniers mots de Soubresauts (1989), son dernier livre. Samuel Beckett meurt peu après, en décembre 1989.

2. Ressasser l'angoisse de la condition humaine

Révélée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'œuvre de Samuel Beckett est d'abord rattachée à la « littérature de l'absurde ». Dans ses romans comme dans ses pièces de théâtre, l'auteur met en scène des figures solitaires, ravagées, dont la destinée erratique interroge le sens de la condition humaine.

Mais cet absurde ne connaît guère de contrepartie. Tandis que Sartre et Camus prônent l'engagement politique ou la révolte personnelle, Beckett oscille entre scepticisme et nihilisme. Avec lui, la ruine et la décomposition constituent l'horizon ordinaire du monde, devant lequel ne restent que les mots.

2.1. Pour finir

De l'absurde à l'ordure

Les personnages créés par Beckett se répondent d'un livre à l'autre, saisis dans les différentes phases d'un même déclin. C'est le vieillard Molloy, qu'accompagne son double Moran (Molloy, 1951), c'est le grabataire Malone (Malone meurt, id.), c'est Winnie, qui monologue tout en s'enfonçant à l'intérieur du sol (Oh les beaux jours, 1963).

Leur déchéance physique, sur laquelle l'auteur ne manque pas d'insister, s'accompagne d'une relative suractivité au plan intellectuel et, au théâtre, d'une parole abondante, à la limite de la logorrhée (Pas moi, 1972–1973). Les clochards et les épaves de Beckett sont parfois cultivés, ils sont souvent bavards : Molloy observe et philosophe, Malone se rappelle, Winnie discourt. Enfin, si tous ressassent, plusieurs sont de plus obsédés par les mesures ou les chiffres, et se livrent à de savantes opérations mathématiques, à l'instar de Molloy qui tient le compte exact de ses pets.

Quête d'identité

Beckett signale combien la manie calculatoire traduit une angoisse essentielle, qui est celle du rapport au monde. « Autrefois je comptais jusqu'à trois cents, quatre cents et avec d'autres choses encore, les ondées, les cloches, le babil des moineaux jusqu'à l'aube, je comptais, ou pour rien, pour compter, puis je divisais par soixante. Ça passait le temps, j'étais le temps, je mangeais l'univers. » (Malone meurt).

Parallèlement, l'altération physique ou mentale génère un bénéfice inattendu. La situation à la marge de l'humain permet au personnage de devenir l’interprète de lui-même, comme au terme une révélation. « C’est dans la tranquillité de la décomposition que je me rappelle cette longue émotion confuse que fut ma vie, et que je la juge, comme il est dit que Dieu la jugera », indique Molloy : l’universel semble promis derrière la limite. Mais la révélation n’ouvre pas à la rédemption.

Le temps suspendu

Le tableau d’une vie envahie par le néant suscite une analyse en miroir. La vie décomposée, ou vidée, est en fait rendue interminable par l’écrivain, et comme pérennisée. L’impossibilité de conclure, de dépasser l’expérience de la chute, laisse hors d’atteinte l’au-delà mystique : le Godot de En attendant Godot (1953) n’est-il pas Dieu (God, en anglais), un Dieu qu’on attend et qui ne vient jamais ? Comme il s’en ouvre dans de brefs textes autobiographiques, Beckett envisage le terme de sa propre existence sur le mode de l’incertitude et du flottement, qui est une forme d’éternité. « Non mais maintenant, seulement rester là, debout devant la fenêtre, une main au mur, l’autre accrochée à la chemise, et voir le ciel, un peu longuement, mais non, hoquets et spasmes, mer d’une enfance, d’autres ciels, un autre corps. » (Pour finir encore et autres foirades, 1976).

2.2. La parole de l'écrivain

Tout dérouler et tout anéantir, telle est la mécanique où se rejoignent le personnage beckettien et Beckett lui-même, à travers la parole de l’écrivain : une parole sans but et sans perspective, qui n’explique rien, et qui n’agit pas.

Pourquoi le français ?

La préférence (assez tardive) pour le français s’avère fondamentale et souligne la distance entre le projet de l’écrivain et celui de son mentor parisien, irlandais comme lui, James Joyce. Alors que l’auteur de Ulysse envisage sa langue maternelle comme une réserve inépuisable de combinaisons et de création verbales, Beckett adopte un idiome étranger, réputé pour sa puissance logique : de Descartes à Lautréamont, le français est la langue de l’argument et du discours, et l’on a pu parler de « style abstrait » dès la parution de Molloy (Gaëtan Picon, « L’impossible néant », Samedi Soir, 12-18 mai 1951).

L'expression d'une absurdité

L’adhésion à la langue vaut aussi rattachement à une tradition : celle du roman français issu du xixe siècle. Par l’accumulation des digressions, des doutes, des contradictions et des erreurs qui forment le fond de ses personnages, Beckett atomise le récit et ramène la littérature à une suite de phrases, parfois même à une suite de mots. Ainsi l’expression s’identifie-t-elle à la pensée, conformément à l’idéal flaubertien de primauté du style qui va guider, dès les années 1950, la génération d’Alain Robbe-Grillet et du nouveau roman.

Pour autant, Beckett participe peu à l’efflorescence éditoriale qu’il a favorisée. « Dire, c’est inventer », affirme Molloy. Le sacrifice du récit et de l’histoire, la conquête d’une parole primitive, détachée de toute signification, culmine avec l’Innommable (1953), où c’est la notion même de sujet qui est mise en doute. Il semble qu’alors l’écrivain atteigne un point indépassable, qui est aussi un point de non-retour dans le roman. Moran invoquait le « silence dont l’univers est fait » (Molloy) ; Beckett lui-même ne paraît pas pouvoir s’approcher davantage du murmure originel, ce point qui dans son œuvre instaure le « désœuvrement sans fin » (Maurice Blanchot, le Livre à venir, 1959).

2.3. L'homme en scène

Être là

C’est au théâtre, où il a rencontré son seul grand succès populaire (En attendant Godot), que Beckett accomplit après 1950 la recherche de ce « quelque chose » qui « suit son cours » (Fin de partie, 1957).

Alain Robbe-Grillet, ici théoricien de la littérature, l’a relevé : suivant la conception que Beckett a du roman, l’homme ne pouvait que subir une réduction progressive, jusqu’à devenir insaisissable, alors que sa présence est une convention élémentaire du théâtre. « Le personnage de théâtre est en scène, c’est sa première qualité : il est là. La rencontre de Samuel Beckett avec cette exigence présentait, a priori, un exceptionnel intérêt : on allait voir l’homme de Beckett, on allait voir l’Homme » (« Samuel Beckett ou la présence sur la scène », 1953-1957, repris en 1963 dans Pour un nouveau roman).

Valeur du néant

De fait, la pauvreté des décors et l’absence de tout contenu idéologique, voire même de toute psychologie, laissent à nu d’étranges figures. Les dialogues décousus et sans suite qu’échangent ces vagabonds et ces infirmes n’ont d’autre effet que de confirmer la fatalité qui les domine et qui les fige dans une permanence définitive, sans passé et sans avenir. Ces hommes sont-ils encore des êtres ? Hamm, le paralytique de Fin de partie, semble douter de sa propre existence (« Je n’ai jamais été là. »), et les trois protagonistes de Comédie (1963) sont réduits à des voix, sortant de grandes jarres où ils sont prisonniers. Dans Pas moi, une simple bouche émerge de l’obscurité. Cependant le déclin physique et la disparition ne sont que la projection par le corps et dans l’espace d'une obsession du néant qui, précisément, fait l’humain.