langage

Cet article est extrait de l'ouvrage Larousse « Dictionnaire de la philosophie ».

Via le vieux français linguaige (xe s.), du latin lingua, « langue ».

Insistons tout d'abord sur le fait que tout système de signes ayant pour fonction la communication d'informations n'est pas un langage. Il faut, en outre, que le système soit compositionnel, c'est-à-dire qu'il permette l'engendrement d'un nombre infini de signes complexes, à partir d'un nombre fini de signes simples et de règles grammaticales. Si l'on considère cependant qu'il suffit qu'un système de signes soit compositionnel pour être un langage, on devra reconnaître l'existence de langages animaux. Les abeilles utilisent en effet un tel système productif pour communiquer de l'information. C'est la raison pour laquelle il convient d'ajouter la condition selon laquelle l'information communicable à l'aide d'un langage doit pouvoir servir de contenu à des pensées. Par « pensée », on entend ici un certain état d'esprit relié à d'autres états du même type par des liens normatifs. Les pensées, ainsi décrites, sont soumises à des normes de rationalité : la possession de certaines pensées implique normativement la possession d'autres pensées. On ne peut par exemple pas croire qu'un éléphant blanc hante la savane sans croire qu'un éléphant hante la savane, ou sans croire qu'il y a une savane.

Philosophie Générale

Fonction propre de l'homme par laquelle il peut exprimer sa pensée et la communiquer au moyen de signes institutionnalisés. Par extension, tout répertoire de signes ou de signaux susceptibles de transmettre une information.

Le langage est une institution spécifique et universelle de l'humanité. La comparaison entre le langage humain et la communication animale est probante : tout système instinctif de transmission de l'information se heurte au caractère limité du signal transmis, qui ne permet ni le commentaire, ni le dialogue, ni le mensonge.

Le commentaire et le mensonge sont rendus possibles (ou nécessaires) par le fait que la signification langagière est autre chose que la simple correspondance bi-univoque entre un signe et son réfèrent. Il y a une distance entre les mots et les choses, qui fait du langage l'objet pour lequel devient pertinente la question de la vérité, de l'adéquation entre le dit et le fait : cette question n'a pas de sens pour la communication animale. C'est alors la pensée elle-même qui est en jeu dans le langage, et plus spécialement la pensée conceptuelle : si elle trouve dans le système des règles de signification et dans les catégories grammaticales la forme à travers laquelle elle peut s'élaborer, il lui faut trouver les moyens d'assurer qu'elle est bien pensée de quelque chose, et non une pure fabulation.

C'est qu'en effet cette même distance ouvre le langage humain à la dimension de l'imaginaire : le langage peut évoquer l'absence, dire ce qui n'est pas, non seulement en témoignage de ce qui est ailleurs ou passé, mais aussi comme possibilité infinie d'invention, de jeu et de métaphore. Le langage ne saurait alors être réduit à un simple instrument : le beau mensonge, l'illusion poétique, lui est consubstantiel, et le définit comme un monde de signes artificiels interposé entre l'homme et la nature. C'est cette même condition qui fait du langage une arme performative, par laquelle on peut forcer les volontés. La rhétorique est ainsi un art de la guerre en paroles, dans laquelle il importe de rendre fort le plus faible argument(1), puisqu'est en jeu la maîtrise du monde que l'homme a institué entre la nature et lui : la politique, la science, l'art, la religion, sont autant de domaines qu'un usage du langage a façonné, et peut modifier.

Le langage peut alors se comprendre comme une méta-institution, qui traverse toutes les autres comme un principe immanent, et qui s'incarne en chacune sous une forme différente : langues variant d'un peuple à l'autre, jargons divisant les métiers et les classes, normes de discours, styles personnels ou collectifs sont à la fois les formes concrètes et contraignantes dans lesquelles apparaît le langage comme tel, et des instruments de séparation des hommes.

La tentation est alors de retrouver ou de produire une langue transparente, qui manifesterait l'essence du langage en évitant la désunion imputée aux parlers positifs. Mais l'idée d'une langue universelle oublie que c'est la distance entre les hommes qui rend possible le dialogue, aussi bien comme mésentente que comme entente, de la même façon que c'est la distance des mots aux choses qui, si elle comporte le risque de l'erreur ou du mensonge, fait du langage autre chose qu'un système de désignations. Il en va de même pour les développements de « langages » formels, qui ne sont pas à proprement parler des langages, puisqu'ils sont des systèmes d'échange d'information bi-univoques : n'ayant pas les faiblesses du langage humain, ils n'en ont pas non plus les virtualités.

Sébastien Bauer

Notes bibliographiques

- 1 ↑ Protagoras, in Aristote, Rhétorique, II, 26, 1402 a 23.

- Voir aussi : Descartes, R., Lettre à Newcastle, in Correspondance avec Élisabeth et autres lettres, GF-Flammarion, Paris.

- Locke, J., Essais sur l'entendement humain, trad. Coste 1972, Vrin, Paris.

- Mallarmé, S., « Variations sur un sujet », in Le mystère dans les lettres, éd. 1945 des Œuvres complètes, Gallimard, La Pléiade, Paris.

- Mounin, G., Sept poètes et le langage, 1992, Gallimard TEL, Paris.

- Nietzsche, F., Vérité et mensonge au sens extra-moral, trad. M. Haar et M.B. de Launay, 1973, Œuvres philosophiques complètes, Gallimard, Paris.

- Platon, Cratyle, trad. L. Robin, 1950, Œuvres complètes I, Gallimard, Paris.

- Rousseau, J.-J., Essai sur l'origine des langues, in Œuvres, éd. Bry, tome IX, 1858.

- Saussure, F. de., Cours de linguistique générale, 6e éd. 1964, Payot, Paris.

→ communication, intersubjectivité, parole, signe, symbole

Linguistique, Philosophie de l'Esprit

Système compositionnel de signes possédant une grammaire et une sémantique, et permettant l'expression et la communication de pensées conceptuelles.

Les signes, les idées et les choses

La capacité linguistique apparaît comme une capacité psychologique des êtres humains, au même titre que l'audition et la vision. La philosophie tente d'élucider certaines des notions fondamentales auxquelles il faut faire référence pour expliquer cette capacité : les notions de signe, de signification et de compréhension.

Dans le livre 1 du traité De l'interprétation, Aristote inaugure une telle réflexion en établissant une relation entre les trois termes suivants : les « sons émis par la voix », les « états de l'âme » et les « choses dont ces états sont les images »(1). L'utilisation d'expressions linguistiques permet, en premier lieu, l'expression des pensées, leur représentation. La théorie classique du langage, qui trouve son aboutissement dans la Grammaire générale et raisonnée d'Arnauld et Lancelot(2), repose essentiellement sur cette idée : les phrases ne sont rien d'autre qu'une représentation codée des pensées, qui nous permet de les « signifier » à autrui. À l'époque classique, les deux premiers termes du triangle aristotélicien, les « sons émis par la voix » et les « états de l'âme » font donc l'objet d'une étude privilégiée. La philosophie du langage apparaît avant tout comme une philosophie des représentations linguistiques – les « signes » –, des représentations mentales – les « idées » –, et de leurs relations dans la communication. La notion de signe possède une généralité plus grande que celle de signe linguistique : à côté de ces signes d'institution, ou conventionnels, que sont les mots, les classiques étudient les signes naturels, comme la fumée dans son rapport au feu. D'une façon générale, il y a signe lorsqu'on peut discerner un renvoi entre une chose, qui sert de signe, et une autre, qu'elle signifie. Le signe possède donc une double nature, puisqu'on peut toujours le considérer ou bien en lui-même comme chose, ou bien comme simple indice renvoyant à autre chose que lui.

Si les signes naturels sont les indices d'événements naturels, les signes d'institution que sont les mots symbolisent des idées. Malgré sa polysémie à l'époque classique, le concept d'« idée » possède un rôle épistémologique central. Les idées sont en effet, comme les mots, des signes. Contrairement aux mots cependant, elles sont directement accessibles aux sujets connaissants, et leur existence ne présuppose rien d'autre que celle de l'ego. D'autre part, les idées ne sont pas, en règle générale, des signes d'autres idées, mais des signes des choses extérieures. Les philosophes classiques du langage proposent une théorie réductionniste et psychologique de la signification. Si l'on part d'une notion primitive d'idée – « le mot idée, écrivent Arnauld et Nicole, est du nombre de ceux qui sont si clairs qu'on ne peut les expliquer par d'autres »(3) – et de la relation primitive de symbolisation entre les idées et les choses, on peut déduire une seconde relation, indirecte, de symbolisation entre les mots et les choses : les mots symbolisent les choses parce qu'ils sont des signes des idées, qui elles-mêmes sont des signes des choses.

La réduction classique des signes linguistiques aux signes mentaux suscite des interrogations. Pourquoi, en effet, les idées symbolisent-elles les choses ? Une réponse possible à cette question consiste à concevoir les idées sur le modèle des images. Les images semblent symboliser ce qu'elles dépeignent en vertu d'une relation de ressemblance. Pourquoi n'en irait-il pas de même de la relation de représentation unissant les idées aux choses ? Berkeley a opposé une puissante objection à cette proposition(4) : il paraît impossible d'associer des images à tous les mots d'une langue. Quelle image, par exemple, associer à l'expression générale « tous les hommes » ? Ou à l'expression « deux week-ends sur trois » ? La question devient plus redoutable encore lorsqu'on pense aux termes logiques, par exemple au conditionnel : si une image donne la signification de l'expression « si... alors », quelle peut-elle bien être ?

Langage et signification

Au xixe s., l'idée d'une réduction psychologique de la notion de signification linguistique est apparue intenable à toute une génération de philosophes du langage également formés à la logique. Frege(5) et Husserl(6), qui apparaîtront plus tard comme les deux grandes figures fondatrices des deux principales écoles de la philosophie de la signification au xxe s., la phénoménologie et la philosophie analytique, se rejoignent dans un refus commun d'un tel détour mentaliste. La cible principale de ces philosophes logiciens est le psychologisme, compris comme la thèse selon laquelle les lois de la pensée ne sont rien d'autre que des régularités naturelles. Frege et Husserl soutiennent au contraire l'universalité et l'objectivité des lois de la logique, et, corrélativement, de la signification. Il leur semble absurde que les significations des mots, par définition accessibles à tous les locuteurs compétents d'une langue, puissent être réduites à des représentations mentales subjectives, susceptibles donc de varier d'individu à individu.

Doit-on pour autant, afin d'étudier les contenus de pensée, et donc les significations, partir des relations entre les mots et les choses, et donc de l'analyse linguistique, ou faut-il plutôt tenter d'étudier ces contenus indépendamment de leurs habillages linguistiques possibles ? Les traditions analytiques et phénoménologiques sont en désaccord sur ce point. Fidèle à une inspiration cartésienne, la phénoménologie soutient que l'étude des pensées suppose une méthodologie en première personne. C'est en effet au travers des actes d'une subjectivité pure, accessibles grâce à l'opération de réduction phénoménologique, que la donation du sens est analysée dans cette tradition.

En revanche, un lien étroit entre langage et pensée conceptuelle a été reconnu tant par certains linguistes que par un important courant de la philosophie contemporaine. En linguistique, Chomsky a souligné que les systèmes de signes proprement linguistiques, contrairement à d'autres systèmes productifs, permettent des échanges d'informations abstraites qui sont indépendants des stimuli environnementaux(7). Alors qu'un signal animal porte toujours sur un objet, un événement ou une caractéristique particulière de l'environnement, les mots peuvent transmettre des informations générales et abstraites. On peut parler de l'homme en général, ou de l'espace en général, indépendamment des propriétés possédées par tel homme en particulier, ou par telle localisation spatiale particulière.

La conviction selon laquelle seule une analyse philosophique du langage peut conduire à une élucidation des concepts philosophiques fondamentaux de la philosophie, caractérise le courant de la philosophie du xxe s. qu'on nomme philosophie analytique. Même si cette thèse est controversée, on peut suivre M. Dummett et faire remonter cette conviction aux travaux de Frege(8). Celui-ci, dans les Fondements de l'arithmétique, répond en effet à la question de savoir comment un objet tel qu'un nombre peut être donné à la connaissance en étudiant une question différente, qui porte sur certains énoncés linguistiques, et qu'on peut formuler ainsi : comment le sens d'énoncés faisant référence à des nombres peut-il être déterminé ? Cette stratégie, qui consiste à tenter de répondre à une question portant sur un certain type d'entités, en la reformulant comme une question portant sur le sens de certains énoncés linguistiques, a eu une postérité importante dans la tradition analytique. Un philosophe comme Carnap va jusqu'à soutenir qu'il faut reformuler les questions métaphysiques comme des questions linguistiques pour pouvoir leur donner un sens(9).

La possibilité qu'une telle stratégie conduise à la résolution de problèmes philosophiques substantiels a cependant été remise en cause à l'intérieur même de la tradition analytique. G. Evans tente ainsi dans son œuvre maîtresse(10) de caractériser certaines façons de penser à un objet qui soient indépendantes du langage, et explique dans un second temps certains modes linguistiques de référence à des objets à l'aide de ces manières de penser, renversant ainsi la démarche classique en philosophie analytique.

Pascal Ludwig

Notes bibliographiques

- 1 ↑ Aristote, De l'interprétation, trad. J. Tricot, Vrin, Paris, 1959.

- 2 ↑ Arnauld et Lancelot, Grammaire générale et raisonnée, Paulet, Paris, 1969.

- 3 ↑ Arnauld et Nicole, La logique ou l'art de penser, Champs-Flammarion, Paris, 1970.

- 4 ↑ Berkeley, G., Principes de la connaissance humaine, trad. D. Berlioz, GF, Paris, 1991.

- 5 ↑ Frege, G., Écrits logiques et philosophiques, trad. C. Imbert, Seuil, Paris, 1971.

Frege, G., Die Grundlagen der Arithmetik, Breslau, W. Koebner, trad. C. Imbert, les Fondements de l'arithmétique, Seuil, Paris, 1972. - 6 ↑ Husserl, E., Recherches logiques, trad. fr. H. Elie, A. Kelkel et R. Scherer, PUF, Paris, 1959.

- 7 ↑ Chomsky, N., Le langage et la pensée, trad. L.-J. Calvert, Payot, Paris, 1990.

- 8 ↑ Dummett, M., Les origines de la philosophie analytique, 1988, trad. M.-A. Lescourret, Gallimard, Paris, 1991.

- 9 ↑ Carnap, R., « Empirisme, sémantique et ontologie », in Signification et nécessité, trad. F. Rivenc et P. de Rouilhan, Gallimard, Paris, 1997.

- 10 ↑ Evans, G., The Varieties of Reference, Oxford University Press, 1982.

→ grammaire, sémantique, signification

langage de la pensée

En latin : lingua mentis, oratio mentalis ; en anglais : language of thought.

Philosophie Antique, Philosophie Médiévale, Philosophie de l'Esprit

Langage intérieur, soit pure voix spirituelle, soit système de signes physiques inscrits dans le cerveau.

La distinction stoïcienne, puis augustinienne, entre un langage interne (« verbe intérieur ») et externe (« voix proférée ») se retrouve chez les médiévaux, en particulier chez Thomas d'Aquin et Occam, qui élaborent l'idée d'une langue composée de signes mentaux innés et dotée d'une syntaxe, doublant la langue parlée, et seul moyen de communication des anges. La notion se trouve aussi chez Hobbes et Locke. Des théoriciens contemporains des sciences cognitives comme J. Fodor(1) ont réinventé cette notion dans le cadre de la conception d'une grammaire universelle innée. Ils supposent que le langage de la pensée est un code interne de symboles physiques, codé dans le cerveau comme les langages formels sont codés dans les circuits d'un ordinateur. Ce « mentalais » est supposé expliquer le raisonnement et la compétence linguistique.

Comme ses versions antérieures, cette hypothèse d'un langage mental pose le problème des relations du langage et de la pensée, mais ne le résout pas. On ne voit même pas comment elle pourrait recevoir une confirmation empirique : car même si l'on découvrait des symboles dans le cerveau ayant une structure plus ou moins proche de ceux d'une langue naturelle, comment pourrait-on traduire ces symboles dans cette langue, c'est-à-dire les interpréter ?

Pascal Engel

Notes bibliographiques

- 1 ↑ Fodor, J., The Language of Thought, MIT Press, Cambridge (MA), 1975.

- Voir aussi : Panaccio, C, le Discours intérieur, Seuil, Paris, 1999.

langage privé

Linguistique, Philosophie Cognitive, Philosophie de l'Esprit

Langage dont les conditions de signification sont des expériences privées, c'est-à-dire intérieures.

La possibilité d'un langage privé est tacitement admise dans la philosophie moderne (Descartes, Hume) et dans la philosophie contemporaine (courant phénoménologique, certains représentants des sciences cognitives). Elle est critiquée dans la philosophie de la psychologie développée par Wittgenstein(1).

Si l'on accepte la thèse selon laquelle un langage suppose des règles, une règle privée constitue une contradiction in adjecto(2) : l'absurdité d'un langage privé apparaît clairement. Une règle privée est impossible puisque les conditions mêmes du contrôle de la règle supposent une instance extérieure à celui qui la pratique. Son unique locuteur ne pourrait comprendre son langage privé. Et même un langage commun, comme le français, devient impossible si ces conditions de signification sont privées.

Si cet argument est correct, les nombreux philosophes qui tiennent pour acquis la possibilité de « pénétrer en soi-même », d'explorer une conscience pure, voire de se référer à des contenus non conceptuels, font fausse route.

Roger Pouivet

Notes bibliographiques

troubles du langage

Linguistique, Psychologie

Perturbations de l'expression orale ou écrite, dues à la modification pathologique d'aires spécifiques du cerveau. Depuis 1864, on les nomme aphasies.

Si la mention de l'abolition de la parole apparaît dès la médecine antique, c'est au xixe s. que se fait un partage clair entre paralysie des organes de la parole et incapacité acquise du patient à utiliser ces mêmes organes, demeurés mobiles, à des fins d'expression. Définir les aphasies s'inscrit à partir de Broca (1861) dans le projet d'une connaissance de l'homme qui retient de Gall l'idée de facultés spécifiques à un domaine, mais choisit en même temps de les identifier, contre lui, par la seule pathologie.

La question est alors posée de savoir si l'étiologie neurologique des troubles du langage permet d'assigner au cerveau la mémoire verbale (Bergson) ou l'usage intentionnel des mots (Peirce). Le trait essentiel des troubles du langage, leur sélectivité, que Jackson a caractérisé par l'opposition entre un langage automatique conservé et un langage propositionnel aboli, pose une autre question. Comment peut-il y avoir un comportement verbal dont rendent raison le respect ou le non-respect d'une règle, l'indisponibilité ou la conservation d'une catégorie du lexique, alors que la cause d'un tel comportement est une pathologie physique indifférente à toute distinction conventionnelle ? L'antinomie causes physiques / descriptions linguistiques, pour être dépassée, semble exiger une modélisation de la parole où chaque niveau de représentation est à la fois une étape dans la formation de la phrase et la description symbolique d'un état physique.

Pour le neurolinguiste, les manifestations spontanées des troubles n'ont pas la valeur de critères d'identification, permettant à eux seuls une classification ; ce sont des symptômes, nécessitant la reconstitution d'une architecture fonctionnelle sous-jacente, lésée dans son implémentation. Il reste que, non seulement cette approche suppose résolus les problèmes afférents à l'idée de connaissance tacite, mais que le comportement verbal de l'aphasique ne peut être décrit entièrement en termes d'erreurs et d'omissions. Qu'il s'agisse d'articulation, ou d'interprétation des énoncés d'autrui, tout se passe comme si diverses stratégies de réparation étaient à l'œuvre, qui font des troubles du langage le point de départ d'une activité guidée par des normes reconnues autrement, mais jamais entièrement ignorées.

Denis Forest

Notes bibliographiques

- Bergson, H., Matière et mémoire, Paris, 1982.

Le langage peut-il tout dire ?

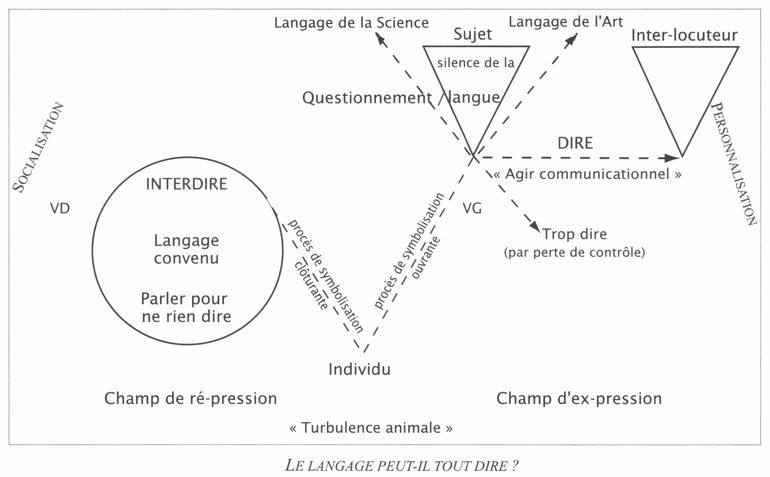

La troublante ambiguïté du langage requiert des distinctions capables d'en préciser les enjeux. Le caractériser comme moyen de dire, corrélatif d'une certaine puissance, aurait le double avantage de limiter sa qualification d'instrument et d'impliquer d'emblée les fins de dialogue et d'identification de l'expérience qui le fait diversement advenir. Quels que soient les motifs pragmatiques de la nomination et de l'éclairage des choses qui l'entourent, l'homo loquens ne se réduit pas à l'homo artifex : en deçà du déploiement à des fins utilitaires de conventions linguistiques, des exigences vitales tendent à se faire jour. Outrepassant les limites du dire (autrement dit du langage articulé, sous les espèces de la multiplicité des langues), une aptitude infinie à capter ou à assigner du sens à notre vie caractérise le langage lato sensu, marqué par une tension constante entre le dicible et l'indicible. Cette tension témoigne des incidences de notre insertion dans le symbolique – portés que nous sommes par des mouvements de symbolisation.

Ce n'est que par rapport à ce premier questionnement qui porte sur le dire lui-même, ou plus exactement sur le lien langage / dicible / indicible, que peut prendre corps l'interrogation sur la capacité du langage à tout dire.

Une fois ouvert, tout procès de dicibilité – un « dire quelque chose » qui en entraîne d'autres, porté par de l'ineffable, vivifie de l'indicible – tend à une certaine totalisation : le parcellaire ou l'interruption prématurée nuiraient à l'intelligibilité visée. Mais atteindre absolument cette totalisation est une autre affaire. Même si l'on en admet la possibilité sur certains registres, dans l'ordre pratique, on se rend bien compte qu'en général l'exhaustivité – épuiser le parcours du sens, de son émergence avant qu'il ait été proféré jusqu'aux résonances ultimes de l'énoncé, demanderait un temps indéfini. De toute manière, si le monde est en devenir – avec les différents rythmes qui scandent l'évolution des groupes humains, du temps sera nécessaire pour dire plus, tandis que dans l'espace comme dans le temps, on ne pourra échapper à dire autrement. Le « tout » ne manquera pas de se démultiplier.

Dès lors, reconstituer une genèse du dire amènera à le situer par rapport à une exigence préalable – vitale – d'expression, en vis-à-vis d'un éclairage de l'expérience conduite en direction d'un monde où prend corps l'intelligibilité. À ce « pourquoi dire ? » s'adjoindra un « comment dire ? » pris en charge par les langues, dont la pluralisation module et relativise la visée totalisante. Un coup d'œil diachronique permettra alors de cerner les modalités théoriques et interprétatives qui ont abordé le langage au cours de l'histoire – en particulier occidentale. Avant d'essayer de remonter fondativement à l'antagonisme socio-historique et existentiel du dire et de l'interdire, relayés par des « devoir » dire ou ne pas dire distincts de notre « pouvoir dire ». On sera finalement appelé à référer le langage au questionnement, où l'exigence d'écoute – couvant un « à dire » – assure une révolution critique, riche des ouvertures signifiantes qui pourront conférer son authenticité à l'homme contemporain.

Raisons de dire

On ne saurait mesurer l'extension du dire, sans s'accorder sur sa compréhension, en en saisissant le pourquoi ? et le comment ? Il s'agit là d'un problème essentiel à l'élucidation de la condition humaine, même s'il y a une frontière énigmatique avec le versant extérieur – et antérieur – à l'homme : un univers qui ne serait pas parvenu à se dire serait-il univers et – comme l'avait marqué l'immatérialisme berkeleyien – quel statut aurait une réalité débranchée de toute perception et conception ? De toute manière, la complémentarité rationnelle du pourquoi ? et du comment ? doit être envisagée, avant d'en déceler d'éventuelles limites.

Pourquoi dire ?

Si l'intention et la capacité de dire sont le propre de l'homme, la question ne s'en pose pas moins de savoir si les « choses », qui ne parlent pas, n'en peuvent pas moins nous paraître, sous un certain angle, avoir « quelque chose à dire ».

Ou bien elles incitent, notamment poètes et romanciers, à en dire quelque chose, voire à leur conférer des qualités, à l'instar d'Estaunié(1). Ou bien elles s'inscrivent, à la faveur d'une optique au contraire théorique ou scientifique, dans un univers à éclairer et à dire. Dans le premier cas, il y a comme un « mouvement rétrograde » du sens : dans un espace où l'inertie se prêterait déjà à l'animation et à l'art. Dans le second, il est stipulé, en direction peut-être d'un certain hégélianisme – relayé par le principe anthropique, récemment mis en avant – que si la réalité physique ne s'organisait pas, à travers la vie et au-delà, de façon à être dite, elle serait nulle et non avenue. Advenir n'impliquait-il pas, virtuellement ou à longue échéance, une réflexivité qui l'homologue ? Ce serait de concert avec l'essor d'une symbolisation en quête de sens qu'adviendrait un monde sensible – rendant sensible et monde ce qui n'était ni recueilli ni dit (double sémantèse du legein) : des éléments dont les noms évoqueraient le bruit et le chaos.

Le palier du vivant est certes décisif. L'ancrage organique du langage, qui en limite le caractère artificiel et instrumental, ne permet guère, au moins depuis Darwin, de brûler l'étape de l'« expression des émotions ». Là où les mouvements de la réalité cosmique prenaient la forme d'explosions, après l'émergence des enveloppes cellulaires, la vie cherchera à s'extérioriser dans l'expression. Non seulement l'organisme sent et tend à exprimer ce senti dans un milieu où se dessine une communication avec des congénères, mais la subjectivation qui s'y fait jour préfigure celle, plus riche de conséquences, d'un corps humain qui intensifiera et démultipliera cette expressivité – diversement transfigurée par les procès de symbolisation, résultant notamment de l'acquisition de la station debout.

Dès lors, le langage humain s'épanouira et se structurera selon la triple relation (entretenue par l'énoncé avec l'état de choses dont on parle, le sujet parlant, le sujet interpellé) soulignée par Bühler(2) : Darstellung (représentation / symbole), Ausdruck (expression / symptôme), Appell (appel / signal). Dans ce cadre, l'aboutissement du dire d'un locuteur rencontre la résistance de quelque interlocuteur – source d'éventuels malentendus – et immanquablement d'un référent plus ou moins opaque. La complémentarité d'axes horizontal (Homme-Homme) et vertical (Homme-Univers) est lourde de conséquences anthropologiques, relatives nommément à une visée totalisante du dire.

De toute manière, la réponse au Pourquoi dire ? s'oriente vers le double registre de la subjectivité et de l'objectivité.

Dans le premier cas, on reconnaîtra un besoin de dire, prenant différemment corps dans des processus complémentaires d'expression et de communication – complexifiée par rapport au règne animal – auxquels succédera l'opposition entre expression et signification (elle-même tendue entre le « faire signe » et le « faire sens »). Dès lors, sur le fond d'un « dire quelque chose » de notre être au monde, dont il importe de conjurer la régression « égoïque », s'institue la polarité dialogale du « se dire » et du « dire à l'Autre ». Tandis que la faiblesse des Sujets peut contribuer à manquer au dire dont d'autres seraient capables. Faute de motivation pour s'exprimer, penser, communiquer, le dire est amoindri ou annihilé.

Dans l'autre cas, le dire s'articule sur une expérience à dire (qu'autorise à son niveau le principe du déterminisme), qui mobilisera toutes sortes de quêtes de sens et d'intelligibilité. Ainsi, l'éclairage et la détermination de ce qui advient dans notre milieu s'organise dans le cadre d'une dicibilité de l'univers. Le « pouvoir dire » de l'homme est porté par un « pouvoir être dit » du devenir. Même si c'est une véritable révolution qui s'opère : du devenir muet aux Sujets qui le disent, en niant-dépassant sa fluence par un ensemble de mises en relation – analysables.

Du côté du monde extérieur, la prise peut laisser à désirer, posant le problème de l'indicible et de l'ineffable : à distance de l'irrationnel, mais ouvrant la voie à l'agnosticisme. On y inclura tantôt l'expérience mystique, tantôt des apories métaphysiques comme « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? », à laquelle sans doute on ne saurait répondre. À moins que ce soit là un faux problème, posé par un être mortel piégé par la contingence de son être.

Dans un cadre différent, il serait tentant – là où l'univers objectivable se prête à la mise en place de trous noirs par l'astrophysique contemporaine – de déclarer indicible ce qui relèverait d'une « transcendance », comme l'imprononçabilité du tétragramme désignant le « Très Haut ». En fait, en deçà du dire, il y a les bruits du monde et la turbulence animale. « Si nous nous taisons, affirme M. Blanchot, ce n'est pas le silence que nous entendrons, mais les bruits ignobles ». L'émergence de l'homo sapiens en quête de clarification doit paradoxalement faire taire bien des sons, avant d'instaurer ceux du langage – et de la musique. Une longue élaboration met « à la raison » un trop plein originel : car, là comme ailleurs, on ne part pas du vide. Les bruits, les grognements, précèdent la transformation de la matière sonore en paroles et énoncés, en chants et mélodies – par delà lesquels peut surgir un silence précieux, dans sa signifiance : celui qui s'accomplit dans le « se comprendre à demi-mot » – complémentaire, sinon antithétique de celui des espaces infinis qui effrayait Pascal. Car la richesse de la pluralité humaine, constitutive d'une « communion », oppose l'élévation à la chute et la joie à l'effroi.

Enfin, dès la vie courante, éviter de « parler pour ne rien dire » privilégiera le sens par rapport à l'insignifiant. Viser à l'intelligibilité supposera un travail de conceptualisation, où les apports de l'objectivation et de l'explication scientifiques, serviront – inégalement peut-être – la compréhension de notre être au monde. La symbolisation et le langage qui la spécifie marquent alors la médiation entre une réalité, évoluant à son insu selon divers degrés de structuration, et la connaissance qu'en peut prendre, à défaut d'un Créateur présumé, un être-dans-le-monde qui en aura pris la peine.

Sans doute est-ce en passant du Pourquoi ? au Comment ? que se précisera le lien entre dire et totalité. Dès que l'on a commencé à parler avec quelque « bien fondé », on ne saurait s'arrêter en chemin. Un processus de complémentation commande du « proche en proche » jusqu'à quelque sommation, afin de « s'y retrouver ». Même le « mi dire », proposé par J. Lacan(3), en liaison avec l'interprétation, ne consiste pas à dire à moitié mais, évoquant l'entre-deux des signifiants, dit que « la vérité de l'inconscient est dès lors à situer entre les lignes(4) ». Ce que profère ce mi dire « fait signe, à qui consent à s'en avertir, de l'entrecroisement des signifiants et de la jouissance(5) ». C'est alors parce qu'on n'est jamais assuré anthropologiquement et ontologiquement de tout dire, dans la subséquence d'un Pourquoi que nous arrivons à légitimer, qu'on se tournera vers le Comment, pour y saisir des implications de totalisation.

Comment dire ?

Éclairer le comment du dire, c'est le lier à l'organisation linguistique. La systématisation inhérente à toute langue convoque la totalisation au niveau des conditions de possibilité du dire. Si nous n'acquerrions pas la capacité de dire le tout – de l'univers à l'ensemble des formations sémiotiques qui permettent précisément de s'en saisir – sans doute ne pourrions-nous rien dire. Car le « tout ou rien » assigné naguère par Rivers à des réactions psychologiques primaires pourrait bien concerner des conditions théorétiques de l'activité linguistique – dont les structures et le fonctionnement spécifient un comment dire qui est un pouvoir dire. Approches diverses de la réalité, les langues ne se donnent-elles pas les moyens de la dire ? Dès lors, si dire stricto sensu relève du langage articulé, deux limites du tout dire se dessineront. D'une part en vertu de la pluralisation interne du champ linguistique en quelques trois mille idiomes, qui différenciera la totalisation en la relativisant. D'autre part à la faveur d'une pluralisation externe, qui cherchera dans les langages de l'art et de la science, notamment, des compétences d'éclairage dont manquait le parler ordinaire.

Pour pouvoir dire, il faut certes apprendre à parler : ce qui suppose acquérir, puis disposer des structures – la grammaire – d'une langue. Or, aussi différentes que soient les approches de chacun des nombreux idiomes qui ont cours au sein des groupes humains, elles visent à cerner le tout du monde dont il y a à parler. Ainsi, du point de vue de la langue, apparaît une disposition – un dispositif – à tout dire : dans la mesure où dire quelque chose tend à se systématiser en un tout.

Mais cette totalité, inhérente au système linguistique, est purement formelle et ne préjuge en rien de la sommation plus ou moins réussie des contenus dont on parle. D'ailleurs, l'exercice même de la locution est inégalement opérant. Les obstacles à la totalisation peuvent donc tenir autant à l'incapacité des Sujets qu'à l'opacité ou à la résistance des objets dont ils cherchent à rendre compte.

Ainsi, quelle que soit la contingence de l'approche du réel par chacune de nos langues, leur lien à la totalité est essentiel. Par delà les intuitions humboldtiennes liant les langues à des Weltanschauungen, la notion guillaumienne d'« univers-idée » a l'intérêt de souligner les racines impersonnelles et référentielles d'un « status » de langue, dont dépendra l'ouverture interhumaine de discours, avec leurs mises en œuvre syntaxiques et stylistiques – et des exigences sémantiques à mettre en forme, non sans restes. Car, sur le fond plurivalent d'une langue, dire n'est pas indifférent axiologiquement et son exercice oscille entre le « mal dit » et l'art de la réussite rhétorique. Tandis qu'une langue est tout entière à notre disposition dans ce que nous avons appelé « l'Instant du Loquor »(6) – quel que soit l'emploi discontinu et indéfini que nous en ferons.

Les manières très différentes dont des idiomes comme le bantou, le chinois, le basque ou le russe assument leur fonction de dicibilité n'entament en rien la totalité de leur visée. On assistera seulement à un nouveau type de pluralisation – comme au niveau de la catégorie du nombre, où le bantou mettra en jeu des « classificateurs », en deçà de l'unification abstraite à laquelle nous ont accoutumés nos langues indo-européennes.

C'est pour tenter de reculer les limites du dire de notre expérience que des activités langagières non linguistiques ont très largement été mises en œuvre.

a) Le premier élargissement concerne d'autres systèmes de signes – correspondant à une sémiotique, dont la diversification (du code de la route, « langage d'action » efficace, aménageant des signaux et des panneaux qu'aucune parole ne remplacerait, aux langages-machines) n'exclut pas la généralité.

b) Aux antipodes de l'usage informatif du langage, le poétique n'en a pas moins participé au cours de l'histoire des cultures à enrichir le dire. Plus largement, les arts – picturaux et musicaux – n'ont pas cessé de contribuer à la quête de sens, dans l'expérience humaine. Qu'on se rappelle le « Je voudrais parler musique » du jeune Gide dans les Cahiers d'André Walter (1891). Comme au niveau de la sensation et de la mémoire affective chez Proust, c'est dans un désir de tout dire qui semble buter à l'ineffable, que le passage de l'impression à l'expression se joue – à la faveur d'un des suprêmes enjeux de l'« esprit humain ». Autrement dit, comme le remarquait G. Picon : « L'art doit chercher son langage dans le langage et contre le langage(7) ».

c) À l'autre extrémité, le langage mathématique, dans l'axe du projet scientifique, contribue à éclairer de façon irremplaçable l'univers. Ce qu'on perd certes du point de vue du dire strict dans le travail d'abstraction qui a autorisé les géométries non euclidiennes ou la théorie des quanta, on le retrouve en promouvant une intelligibilité à laquelle la dicibilité n'a jamais pu être indifférente. On notera seulement qu'en vis-à-vis d'une tension entre l'indicible et le dicible, qu'illustre le versant « esthétique » (et qui s'impose comme l'une des structures-clés de notre problématique), se fait jour une tension entre le langage à proprement parler et le calcul, qui ébranle le monde contemporain. Mis en évidence avec un optimisme peut-être excessif par P. Lévy(8), le nouvel essor du calcul soulève la redoutable question d'une mutation de notre espèce. L'émergence de la cybernétique, puis de l'informatique, engage en effet l'homme dans une confrontation théorique et pratique avec les machines. L'irréductibilité de certaines modalités du cerveau à un ordinateur est en effet consonante avec la résistance du langage au sens fort – de sa plurivalence même – à un calcul revigoré par les métamorphoses de la techno-science.

Même si le langage semble destiné, dans un monde mouvant, à fixer et à conserver – par des jugements et des récits – son évolution dans les divers registres linguistico-culturels ne saurait être oubliée dans l'évaluation du problème. Non moins que celle des interprétations qu'on en a données et de la place qu'on lui a assignée. Un coup d'œil sur ce devenir ne manquera pas d'assurer les arrières de la mise en forme plus synchronique et plus systématique par laquelle nous terminerons.

Devenir des modalités théoriques

Aussi centrale soit-elle dans la vie humaine, l'activité langagière n'a jamais été prise en charge de la même manière, selon les époques et les cultures. Même en s'en tenant au monde occidental, les éclairages ont notablement varié, donnant lieu à des polémiques plus ou moins célèbres. Sur le fond de débats philosophiques, qui ne pouvaient que se déplacer au moment – crucial dans notre histoire – de l'avènement de « sciences du langage », ce dernier a acquis ses lettres de noblesse avec des productions diversifiées dont la multiplication a pu faire dénoncer son « inflation » (par G. Hottois en 1979), ne fût-ce que dans son rôle au sein de la réflexion philosophique.

Sortir du logos et du nominalisme ?

La mise en place du logos hellénique au sortir d'un mythos, à partir d'Héraclite, honore d'une manière singulière la question d'avoir peut-être à tout dire. En cherchant à préciser notre rapport au cosmos, Platon allait référer le dire à un « monde des Idées », qui inaugurait une longue tradition réaliste, dont les détracteurs, de plus en plus nombreux, devaient jouer un rôle capital dans l'histoire « théorique » du langage.

Les Sophistes, auxquels Platon avait cherché à résister, ont occupé une position paradoxale de beaux parleurs – rhéteurs – dans un monde où, selon eux, il n'y a rien à dire, parce que l'être se dérobe.(9)

Le relais théologique du platonisme, avec le Verbe johannique en particulier, correspondait à une absolutisation et à une explication par le haut, auxquelles le Moyen Âge allait réagir par un nominalisme que G. d'Ockham – après Abélard – chercha à rendre compatible avec la Volonté divine. L'empirisme anglo-saxon des xviie et xviiie s., puis Condillac et les Idéologues français, en mettant les mots à contribution hors de toute abstraction par rapport à la perception, ont pu faire le lit d'une linguistique à venir, qui ne s'y réduisit d'ailleurs pas.

Mais la réaction « critique » à Hume allait faire promouvoir un dépassement conceptualiste résolu du nominalisme – et du réalisme – chez Kant. Reconnaître le caractère construit des concepts ne pouvait manquer de remodeler l'intervention du langage. Toutefois, en pointant précieusement le schématisme comme « art caché de la nature », l'auteur de la Critique de la raison pure n'y accueillit pas le langage, en en laissant le soin à la génération suivante : en la personne de W. von Humboldt. L'« anthropologie comparée des langues » de ce dernier conjoignait en effet la pluralisation indispensable à l'investigation linguistique et sa portée anthropologique. Sa résonance, un siècle après, dans la Philosophie des formes symboliques de Cassirer, aura marqué la distance critique entre l'omniprésence d'un langage dont on doit partir et une philosophie – « selon une nouvelle clé », proposée par sa disciple S. Langer en 1942 – qui s'attachera à en tirer parti.

D'une phénoménologie à l'autre

Curieusement, le plus strict contemporain de l'illustre berlinois – avec lequel les contacts demeurèrent limités – devait « conjoindre à sa manière la révolution en faveur du concept et l'importance de la dicibilité du monde. Philosophie d'une totalité en procès dans l'histoire, Hegel tentait à sa manière d'habiliter une vision – dialectique – du « tout dire ». De nouvelles lignes directrices susceptibles de dépasser réalisme et nominalisme ouvraient une modernité anthropologique, à distance de la querelle médiévale des universaux et consonante avec le message humboldtien. Deux grandes philosophies contrastées lui auront donné la réplique.

La mise en lumière heideggerienne du Sprache (dont la traduction ne saurait être univoque), en rapportant le dire à l'écoute d'une Parole préalable et souveraine, inversait la totalisation en ressourcement, en privilégiant comme Husserl le commencement et non la fin. La finitude de l'ancrage dans un être là, qui est du même coup pour la mort, ranime paradoxalement le Logos grec, à la jointure du poétique et du sacré : « La parole parle comme recueil où sonne le silence.(10) »

À l'opposé de cette nouvelle ontologie, le Dire lévinassien signe sa vocation éthique en déployant la responsabilité pour Autrui(11).Le lien à la qualité et à la singularité, à distance de toute totalisation, habilite un infini fort peu hégélien.

Mais quelles que soient les prises différentes – de l'herméneutique de Gadamer au langage indirect de Merleau-Ponty – sur la réalité langagière, elles relèvent de la rénovation humboldtienne plutôt que de Hegel – contrairement à certains traits du symbolisme à la fin du xixe s., culminant avec S. Mallarmé, pourfendeur de l'indicible : « Là-bas, où que ce soit, nier l'indicible qui ment.(12) » La relativisation est plus marquée chez Wittgenstein, tournant le dos au logos grec et à la totalisation hégélienne, avec des jeux de langage liés à des formes de vie, qui peuvent d'autant moins tout dire que le clivage avec le « mystique » et avec ce qui ne peut être que « montré » et non dit s'est à la fois approfondi et nuancé dans les Investigations philosophiques.

Ainsi, la mutation du début du xixe s. aura « ondulé » jusqu'à nous. Dans des mondes aussi différents que ceux de R. Char ou de R. Barthes, les signes nous portent et nous traversent. Le poète : « La liberté c'est de dire la vérité avec des précautions terribles sur la route où TOUT se trouve.(13) » Le sémiologue : « Tout refus du langage est une mort.(14) »

L'impression de pouvoir tout dire ne résulterait-elle pas de la tension entre le dicible et l'indicible, que nous appréhendons de l'intérieur du langage, au contact réitéré du vécu ? De la Phénoménologie de l'Esprit (1807) à la Phénoménologie de la perception (1945) – et à ses prolongements – l'en deçà symbolique du concept enrichit notre confrontation au désir de tout dire.

Les conditions du dire

Sur le fond de ces mises en perspective, on peut aborder avec le recul approprié une sorte de cartographie des occurrences du dire et des obstacles plus ou moins graves qu'il rencontre. Du niveau le plus caché au niveau le plus manifeste, les conditions du dire régissent diverses positions qui tendent à tout dire ou à ne rien dire – avec les degrés intermédiaires qui occupent généralement le terrain. Dans le cadre d'une évolution du langage humain qui nous ferait remonter à un contexte archaïque débordant les lignes de force précédentes, on retrouverait des interdits permettant, dans la synchronie même de notre situation contemporaine – pleine de rémanences – de mieux déterminer les conditions d'un tout dire. Tandis qu'une remontée au questionnement sera plus que jamais requise pour assigner au Pourquoi du dire sa véritable dimension.

Les contraintes

Si le dire n'a cessé – distributivement – de relever d'un Sujet prenant la forme d'un « Je parle », la primitivité sociale de son exigence ne saurait sans doute le dissocier de l'inter-dire.

Un double paradoxe caractérise certes cette notion cruciale.

a) Sa radicalité semble tellement concerner les conduites humaines qu'on pourrait se demander ce qui lui reste du registre langagier.

b) Quant au préfixe inter-, il semble si étranger à l'usage moderne de son calque « entre », qu'il accroît le malaise à l'égard du dire. En réalité, ses acceptions complémentaires – « de temps en temps », « suppression » – habilitent bien un empêcher de dire – même si interdicere s'origine, juridiquement, chez les latins à « prononcer une formule qui supprime un litige entre deux personnes »(15). Plus largement, dans l'« interdire », le dire est présent dans la négation de l'agir, car celle-ci se manifeste comme un ordre, venu d'en haut : divinité ou société. Même en l'absence de la racine latine (dicere), le germanique verbieten (angl. forbidden) inclut cette composante de commandement.

Dès lors, l'interdire pourrait bien être la tache aveugle d'un dire qui ne va pas de soi. L'homme met bien du temps à parler en son nom et commence par parler-entendre-obéir, sous l'égide de son groupe.

a) Peut-être correspond-il à une sorte de refoulement, à l'appréhension d'une censure dont il faudra se libérer – dans des conditions complexes et variées.

b) Le poids même d'une socialisation primordiale et incontournable provoque ainsi un immense silence collectif, en deçà de toute initiative. La maturation et la sublimation de l'ex-pression ne sont-elles pas conquises sur des situations multiples de ré-pression ?

c) Quant au lien entre le logos et la praxis dont l'interdiction est le négatif, généralement sous l'égide d'une sacralité (sacer marque la séparation) prête à dénoncer des profanations, on le retrouverait positivement dans l'agir communicationnel de J. Habermas.

d) Non seulement l'interdit illustre une « verticalité dogmatique » – ordre donné d'en haut à une communauté plus ou moins vaste – mais il corrobore la précédence du « numineux », d'un Dieu craint pour sa Colère, par rapporta un Dieu-Amour qu'il faudrait lui opposer en le figurant dans un champ d'ouverture, en position d'Autrui – qu'il est censé fonder – comme le « Toi éternel » de M. Buber.

e) C'est à une étonnante collusion du dire et de l'« interdit d'interdire » que l'on aura pu assister avec le marquis de Sade, aiguisé par sa situation carcérale à dire jusqu'au ressassement l'interdit. Comme l'a finement noté M. Blanchot : dans cette optique « il faut tout dire. La première des libertés est la liberté de tout dire... C'est à la force simplement répétitive qu'est remise l'inconvenance majeure, celle d'une narration qui ne rencontre pas d'interdit, parce qu'il n'en est plus d'autre... que le temps de l'entre-dire, ce pur arrêt que l'on ne saurait atteindre qu'en ne cessant jamais de parler. »(16) Ne serait-ce pas que la transgression sadienne – de l'Eros humain – aboutit à inverser le mutisme de l'interdit en ressassement des horreurs ?

C'est parce que l'interdiction tourne le dos à un relationnel difficilement promu et qu'elle participe à la terreur, l'exclusion et l'enfermement (menaçant d'un infernal qu'il n'est pas sans préfigurer), qu'elle a provoqué toutes sortes de transgressions. Plus généralement, la tentation de sortir de l'ordre établi a motivé des révoltes, dont le « il est interdit d'interdire » de mai 68 peut être considéré comme le cas limite du « malaise dans la civilisation ». Bien plus ce slogan, inégalement suivi d'effet, aura été la contrepartie – en creux – d'un phénomène de prise de parole, particulièrement célébrée(17) par M. de Certeau. On est bien loin là (malgré une semblable extériorité au pouvoir et à l'État) du « Devoir de parole » dégagé par P. Clastres qu'il conclut ainsi : « Le devoir de parole du chef, ce flux constant de parole vide qu'il doit à la tribu, c'est sa dette infinie, la garantie qui interdit à l'homme de parole de devenir homme de pouvoir(18) ».

Les pièges ou les contradictions du dire ne s'arrêtent pas là, car son rôle libérateur est semé d'embûches – comme la rosé a ses épines. Ainsi, à la frontière entre « devoir ne pas dire » et « devoir dire », les contraintes grammaticales, pourtant garantes de la « discipline de la pensée » – la clôture de la langue (mise en lumière par Greimas en 1966) ne conditionne-t-elle pas l'ouverture constructive de discours indéfiniment renouvelés ? – ont incité R. Barthes, au milieu de sa Leçon inaugurale au Collège de France en janvier 1977, à s'exclamer : « La langue n'est ni réactionnaire, ni progressiste, elle est tout simplement fasciste ». Or à part quelques slogans de l'ordre du rite – ou du politico-militaire comme « Heil Hitler » – le fascisme ne bloque-t-il pas idéologiquement la liberté de pensée et d'expression, plus qu'il n'oblige à dire ? Dès lors, les contraintes légitimes de la langue – intériorisées et antériorisées comme condition d'un discours signifiant au service d'une pensée, même la plus critique, appelaient une réplique.(19) Les équivoques dénoncées à cette occasion ne sont pas sans analogie avec la méfiance à l'égard d'un déterminisme qui ne serait pas compris comme le moyen des plus sûres libérations.

Quant aux contraintes du discours ou de la parole, elles remettent en scène les vicissitudes des conditions sociales du dire. On est au cœur d'une impossibilité de tout dire, non par incapacité mais par devoir de « tenir sa langue » – ou sa plume.

a) Le dicton « Toute vérité n'est pas bonne à dire » en épuise d'autant moins l'illustration que les difficultés en cause débordent le registre d'une vérité qu'on n'est guère sûr de posséder. Dans une constellation de régulations ou de répressions, ne pas parler de choses triviales ou grossières résulte de la « tenue » dans un certain milieu, de la politesse et du respect des autres. Plus généralement, ne pas tout dire, c'est éviter le « n'importe quoi » : la confusion, l'excès, la régression, le retour au bruit. Singulièrement, on tiendra compte du seuil au delà duquel on pourrait faire du mal, envenimer la situation, faute de contrôler ses paroles : ajouter un mal psychologique à une maladie physique inéluctable. Cas bien connu du rapport du médecin à son patient ou à la famille – qui dépend des protagonistes et de leur « doigté ». Dans une situation de vulnérabilité, mieux vaut un silence expressif qu'une parole souvent mal reçue.

b) De façon plus ciblée, il importe de ne pas provoquer des susceptibilités, plus prêtes à fuser qu'on ne le suppose. On rencontre fréquemment la difficulté du dialogue, la perte de hauteur qui favorise l'opacité ou les rumeurs du « terrorisme psychologique ». Dès lors, avec l'abaissement du dire, ce sont les interlocuteurs eux mêmes qui tendent à s'empêcher de parler.

c) Le passage au contraire de la politesse à la flatterie appellerait à dire autrement. Tandis qu'à la limite il peut importer de savoir s'abstenir. Le besoin et le plaisir de parler sans contrôle suffisant peuvent nous nuire ou nous perdre.

d) Bien d'autres distorsions du dire appuieraient les raisons de ne pas tout dire, de sélectionner et polir notre langage au sein de notre expérience psycho-sociale. Les impératifs de ne pas médire – mé-disance bien banale par rapport à une malé-diction qui retrouverait le contexte de certaines interdictions – mal dire, contre-dire à tort et à travers ou se dé-dire hors de propos, contribueraient à établir une déontologie du dire.

En tout cas, compte tenu des pulsions diagnostiquées par la psychanalyse et des normes sociales, le langage excède beaucoup cette déontologie sans laquelle les statuts respectifs de l'objectivité et de la subjectivité seraient subvertis.

Du questionnement à la responsabilité du dire

En deçà des contraintes sociales et linguistiques du dire, se pose la question préjudicielle du droit que l'on se donne de dire quelque chose et de son éventuelle contrepartie le devoir de dire.

Ce « devoir dire » est impliqué dans l'absence de neutralité du dire. Hors de toute platitude il consacre, au service du sens, l'opposition du langage à la violence. Se manifestant dans des impératifs religieux ou militaires, notamment, il peut être répressif ou au contraire condition d'expression libératrice, en « civilisant » et sublimant la violence dans la parole. Ainsi le « salut », mis en avant dans toutes les sociétés et toutes les langues, tend à conjurer l'étrangeté et la méfiance de l'Autre. Signe de bonne volonté (Bon-soir, Shalom...), il ouvre la voie à la non violence d'un discours qui pourrait au contraire proroger – au niveau symbolique – la violence, comme dans de nombreuses occurrences de la vie politique ou privée : mots qui font mal – des calomnies aux discours incendiaires. Dans cette optique, la qualité du langage doit l'emporter sur la quantité. Le choix d'un « bien dire » doit continûment s'imposer autant à l'encontre d'un trop dire que d'un seul médire.

Le « droit de parler » est moins évident qu'on ne le croit, si l'on considère l'ensemble des époques et des cultures. S'il y a eu des interdits de parole, la locution « rester interdit » en témoigne à sa manière. À l'instar d'« être chose » : de toutes les désignations du réel, la moins proche de la transparence. Tandis qu'à l'inverse, la liberté d'expression peut outrepasser un droit de dire qui devrait honorer un « en droit », une validité. Ce « en droit » (axio, bien fondé) appelle un combat permanent contre l'insignifiance – parler pour ne rien dire, dire n'importe quoi ou seulement trop parler : modalités d'un tout qui excède la cohérence. Aussi retrouve-t-on une exigence de vérité qui doit s'imposer assez à la liberté pour exclure des discours controuvés. Comment accréditer une liberté illimitée d'expression, qui conduisit Chomsky au début des années 80, à préfacer un ouvrage en faveur du négationnisme ? L'indifférence à la vérité du contenu subvertit le dire, en menaçant de mener le monde humain à la dérive. La rigueur et la retenue ne sauraient déserter la mise en rapport hautement souhaitable entre langage, liberté et vérité.

Dans un singulier contraste avec l'indicible – parce qu'il n'y est plus question de pouvoir ou d'impouvoir – le non dit occupe une place privilégiée pour légitimer de ne pas tout dire. Que tout ne doive pas être dit, cette convention impliquée dans la communication humaine « obéit à plusieurs exigences : économie d'expression, censure consciente et inconsciente, détour énonciatif, maîtrise de l'organisation textuelle en vue de produire un effet (attente, surprise, rupture), renvoi aux hypothèses partagées... »(20) Lié à un implicite, auquel s'ajoute « l'idée d'une rétention d'information, volontaire ou involontaire », le non-dit peut correspondre à la descendance d'un dédire « qui mène à la réticence, ou au désengagement de la scène discursive ». Résultant souvent de « l'indication entre langage et action », il trouve sa radicalisation dans la riche problématique du silence.

Pour répondre à ces exigences, il importe de restituer le langage à sa source pensante – réflexivité, « recueillir » du legein...appelant à « tourner deux fois sa langue dans sa bouche » avant de parler ! Il s'agit de résister à la banalisation des réponses, en remontant aux questions qui se posent. Penser n'est-il pas la condition pour dire quelque chose ? Et la vie courante elle-même, pour échapper au bavardage, ne devrait-elle pas assumer une responsabilité discursive, requérant de passer au crible du questionnement chaque réponse – en vis-à-vis de la totalité virtuelle de la langue et d'un à dire qui mobilisera son opérativité ? C'est sans doute contre tant de réponses hâtivement proférées, ou acceptées trop légèrement du dehors, que M. Blanchot a pu déclarer : « La réponse est le malheur de la question. »(21)

Car questionnement et responsabilité sont les pôles extrêmes du dire. Et se mettre soi-même en question conditionne sans doute la qualité du dire, en l'égalant au silence qui l'a précédé et qui aurait pu l'ajourner. C'est en remontant à un questionnement que l'on saisit l'horizon d'un tout dire, parce qu'il est en deçà de toutes ses spécifications. Il en résulte, sans même invoquer la conceptualisation philosophique, un parler pensé qui est l'envers de la nécessité de penser à travers des mots. Le dire ne devrait répondre à qui que ce soit qu'en répondant de la validité singulière de son dire.

C'est bien parce que, de notre expérience proche à l'univers immense, se présente un « à dire » que se dessine le passage du « dire quelque chose » à « tout dire » – sur fond de dire le Tout. C'est comme exigence de cohérence et d'une intelligibilité supposée – et « à travailler » – que se pose ici la question du tout. À l'encontre d'un irrépressible besoin de parler, auquel on n'assignerait aucun frein – et qui n'en est que la caricature pulsionnelle. La tendance à parler de tout n'épuise pas sa visée de dicibilité. L'exhaustivité peut reculer à la fois en raison de l'infirmité du locuteur et de la diversification des approches – qu'entretiennent les inévitables changements au cours du temps.

Dans un monde marqué par la complexité, la prudence à l'égard de la totalisation est de rigueur. Certes, la dicibilité est au cœur du rapport de l'homme au monde. Mais, même dans l'intellectualisme spinoziste, le « de more geometrico » minimisait sans doute le rôle du langage dans la compréhension de notre expérience en quête d'absolu. Quand, à partir de Humboldt, notre lien au langage a acquis une certaine maturité, ce ne fut pas sans conséquences. La pluralisation du langage articulé en de multiples idiomes a pris toute sa force à la lumière d'une anthropologie comparée des langues, qui marquait l'importance de l'expérience linguistique dans notre rapport au monde. Au moment d'une crise de la sensibilité et d'avancées intellectuelles, le langage ne pouvait exclure des recours accrus à la science (tenter de « dire l'univers ») et à l'art (la singularité de chaque créateur et de chaque œuvre n'a pas moins à dire sur l'expérience humaine) pour mieux rendre compte de la réalité que par les seules langues vernaculaires. C'est pourtant au cœur de celles-ci que s'exerce un dire qui ne résorbe pas entièrement une certaine tension entre dicible et indicible. Car ce dernier, de la sensorialité scrutée par le romancier ou le poète à des expériences intérieures qualifiables de mystiques – où le silence peut faire sens – loin de faire le jeu de l'irrationnel, est plutôt en position de « réserve » pour la dicibilité. De toute manière, l'universalité translinguistique de la science tranche avec l'opérativité de langues différenciées, où les individus eux-mêmes conquièrent leur style.

Ainsi la multiplication du dire – qui ne rejoint pas pour autant le « tout dire » – cumule les manières spécifiques d'aborder le monde par chaque idiome et les discours parlés et écrits qui ont proliféré au cours de l'histoire. Que des facilités économiques s'ajoutent au besoin inextinguible de l'expression et l'on admettra que l'on puisse être confronté à un trop plein de dire.

Dès lors, si le langage ne peut pas tout dire à la faveur d'une univocité souveraine, en revanche au niveau de chaque langue, il dit toujours différemment le monde – en inscrivant du même coup son équivoque ouverture indéfinie. Mais les nombreux obstacles au dire, à ses traductions comme à ses réceptions, n'impliquent pas une dualité radicale entre ce qui peut être dit et ce qui ne peut l'être. Ce qu'on impute à l'« irrationnel » ne dévalue pas la rationalité et son devenir renouvelé. Et la lutte contre l'illogique doit être poursuivie à l'instar du mal dit et de l'imprécis.

C'est alors sur l'axe de sa qualification – d'un dire mieux plutôt que davantage – que l'on s'interrogera sur le perfectionnement du dire. Face à la montée d'un audio-visuel sollicité par l'essor démocratique de l'information et de technologies diverses sur fond de libéralisation des mœurs, le dire doit résister au montrer et cultiver une signifiance étayée par une éducation toujours plus permanente. En dernière analyse, l'élan de la symbolisation sous-tend une exigence de dicibilité qui n'a cessé de renouveler ses formes d'actualisation. Par delà le tout ou rien qui ferait osciller le langage entre manque et trop plein, il faut promouvoir un contrôle et une mise en œuvre du bien dire.

Certes, la lutte séculaire contre interdictions, malédictions et médisances, caractéristiques de l'aliénation humaine, tend à mettre en place un dire libérateur. Cependant, aux limites volontaires qu'il faut savoir opposer au bavardage, s'adjoignent sans doute celles – involontaires – qu'engendrent maintes neutralisations de nos capacités théorétiques. C'est pourquoi une libération par le dire est coextensive à des Sujets qui s'autonomisent lors d'une confrontation avec l'expérience. Sur le fond d'un silence de la langue – totalisante – conquis sur une turbulence animale – s'éparpillant – les mises en œuvre discursives tissent la triple relation du Sujet : au monde, à l'Autre et à soi.

La langue est le creuset d'une vie tendue entre la réalité physique et un monde de valeurs. Ces procès de la dicibilité ne s'ouvrent-ils pas, pour les réfléchir en les interprétant, aux devenirs et à l'histoire dans lesquels nous nous insérons ? Car il n'y a ni matière sans répondant, ni esprit répondant de tout. En portant un « presque tout » dire, le langage peut échapper à la double malédiction du totalitaire et de l'anarchique. En se déployant au service d'un Soi dans un champ d'altérité, il peut promouvoir la lumière et la chaleur d'une Relation, qui assure l'ouverture renouvelée de l'être au monde.

André Jacob

Notes bibliographiques

- 1 ↑ Estaunié, É., Les choses voient, 1913.

- 2 ↑ Bühler, K., Sprachtheorie, Fischer, 1934.

- 3 ↑ Lacan, J., Séminaire XVII L'envers de la psychanalyse, Seuil, 1991, p. 40.

- 4 ↑ Lacan, J., Écrits, p. 437, Seuil, 1966.

- 5 ↑ Ouvrage collectif, Les pouvoirs de la parole, Seuil, 1996, p. 439.

- 6 ↑ Jacob, A., Temps et langage, Armand Colin, 1967 (2e éd. 1992, chap. VIII).

- 7 ↑ Picon, G., Les lignes de la main I. Le sujet de l'art, Gallimard, Le Point du jour, 1969.

- 8 ↑ Levy, P., Machine-univers, La Découverte, 1987.

- 9 ↑ Gorgias, Traité du non-être, in fragmente des Vorsokratiker vol. 2, Diels Kranz, Weidmann, 1974.

- 10 ↑ Heidegger, M., Acheminements vers la parole, trad. fr. Gallimard, 1976, p. 34.

- 11 ↑ Lévinas, E., Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, M. Nijhoff, 1974, p. 60.

- 12 ↑ Mallarmé, S., « La musique et les lettres », Gallimard, La Pléiade, p. 653.

- 13 ↑ Char, R., Le dernier couac, G.L.M., 1958.

- 14 ↑ Barthes, R., Mythologies, Seuil, 1957.

- 15 ↑ Ernout, A., et Meillet, A., Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, Klincksieck, 1932. 4e édition 2001.

- 16 ↑ Blanchot, M., L'Entretien infini, Gallimard, 1969, pp. 327-329.

- 17 ↑ Certeau, M. de, La prise de parole, Desclée de Brouwer, 1968.

- 18 ↑ Clastres, P., « Devoir de parole » in Pouvoirs, Nouv. Revue de Psychanalyse, Gallimard, 8, 1973, p. 85.

- 19 ↑ Parue dans Le Monde du 25-26 / 01 / 77, sous le titre « Langue, pouvoir et responsabilité intellectuelle » et reproduite en Appendice à la 2e édition de notre Temps et langage, Armand Colin, 1992, pp. 377-378.

- 20 ↑ Barbéris, J.-M., « Non-dit » in Termes et concepts pour l'analyse du discours. Une approche praxématique, Champion, 2002.

- 21 ↑ Blanchot, M., L'entretien infini, Gallimard, p. 15.

- Voir aussi : Berman, A., La traduction et la lettre, L'Auberge du lointain, Seuil, 1999.

- Garelli, J., Introduction au logos du monde esthétique, Éditions Beauchesne, 2000.

- Hegel, G.W.F., Encyclopédie des Sciences Philosophiques (1817) t. 3, Philosophie de l'esprit, trad. fr. B. Bourgeois, Vrin, 1988.

- Humboldt, W. von, De l'origine des formes grammaticales et de leur influence sur le développement des idées (1822-23), trad. fr. H. Tonnelé, Éditions Ducros, 1969.

- Jacob, A., Introduction à la philosophie du langage, Paris, Gallimard (Idées, no 351), 1976.

- Ladmiral, J. R., « Principes philosophiques de la traduction » in Encyclopédie Philosophique Universelle vol. IV, PUF, 1998. Merleau-Ponty, M., Signes, Gallimard, 1960.

- Steiner, G., Après Babel (1975), trad. fr. L. Lotringer, Albin Michel, 1978.