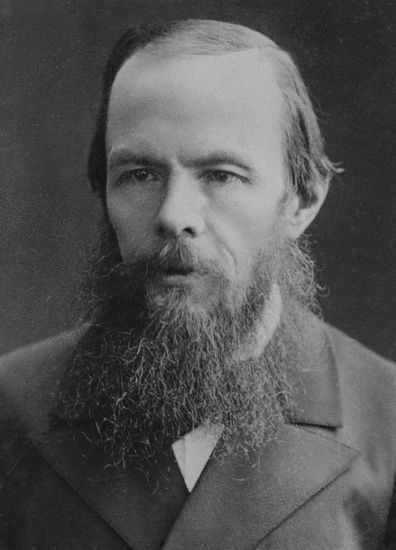

Fedor Mikhaïlovitch Dostoïevski

Romancier russe (Moscou 1821-Saint-Pétersbourg 1881).

Introduction

L'œuvre de Dostoïevski, comme sa vie, est un champ de bataille. Les anges et les démons, les innocents et les criminels, Dieu et Satan s'y mesurent en un combat sans merci, qui, de livre en livre, d'affrontement en affrontement, abat toutes les résistances et met à nu les plus secrètes plaies. Quand le prix de la souffrance a racheté les turpitudes des hommes, alors la pureté peut triompher. Si le grain ne meurt…

Lui-même, Dostoïevski, de quel parti est-il ? Du parti du diable, avec les ivrognes, les sensuels, les pervers, les débauchés, si admirablement décrits dans ses romans ? Ou du parti des chérubins, avec le prince Mychkine et Aliocha, qui jettent sur ces pages sombres l'illumination de leur foi ? Quelle complicité l'attache à ses héros révoltés et lui fait si bien dépeindre les âmes viles ? L'œuvre littéraire se nourrit de la chair et du sang de l'auteur, et l'auteur, par son œuvre, exorcise ses démons.

En Dostoïevski cohabitent les contraires : « Je n'ai fait, dit-il, que pousser à l'extrême ce que vous n'osiez pousser qu'à moitié. » Il a parcouru toute la gamme du bien et du mal, en passant des pires excès aux cimes sublimes du sacrifice. Chaque instant de sa vie – cette vie traversée de drames et d'aventures – , chaque page de son œuvre est une lutte entre des passions ou des idées contradictoires. La tendresse et la brutalité, le mépris et le besoin d'affection, l'humilité et l'arrogance se disputent en lui et dialoguent à travers ses personnages en une épuisante controverse.

Chaque page est aussi un appel pour forcer le silence des espaces infinis ; car cet homme génial, qui vit au bord d'un gouffre et qui est à lui-même un gouffre, ne se pose au fond qu'une seule question à laquelle il s'accroche comme au fil conducteur de sa vie, débrouillant l'écheveau de ses œuvres : Dieu existe-t-il ? « La question principale, écrit-il à son ami Appolon Nikolaïevitch Maïkov (1821-1897) à propos des Frères Karamazov, qui sera poursuivie dans toutes les parties de ce livre est celle même dont j'ai souffert consciemment ou inconsciemment toute ma vie, l'existence de Dieu. » Autour de ce leitmotiv viennent s'organiser d'autres thèmes, liberté, révolution, nihilisme, goût de l'absurde, ceux-là mêmes qui appartiennent désormais à la conscience moderne.

« Fedia, c'est du feu ! »

Fedor Dostoïevski naît le 30 octobre 1821 à Moscou, dans un logement de l'hôpital Marie, où son père exerce la médecine. La famille Dostoïevski vit alors dans une certaine aisance – voiture, chevaux, domestiques – , qu'elle doit au logement gratuit et à la clientèle privée que s'est constituée le docteur. Fedor et son frère aîné, Mikhaïl, passent le plus clair de leur temps dans un petit réduit, formé par le départ d'un escalier dans l'antichambre, d'où ils observent les allées et venues des éclopés de l'hôpital et d'où ils échappent aux taloches de leur pochard de père.

Car le docteur, brutal, ivrogne, avare, distribue les coups et les injures pour se faire obéir, sans épargner sa femme. Fedor entendra longtemps la voix soumise et suppliante de sa mère, semblable à celle de ces « douces » qui peupleront son œuvre et feront s'écrier Raskolnikov : « Pourquoi ne pleurent-elles pas ? Elles donnent tout avec un regard doux et calme… ».

Fedor a neuf ans lorsque sa mère, atteinte de phtisie, se retire à la campagne, sur les terres de Darovoïe, que la famille vient d'acheter. Elle écrit, pour l'apaiser, de tendres lettres à sa « petite colombe » de mari, que le vin et l'absence de sa victime rendent plus hargneux que de coutume : « Ne te fâche pas contre Fedia, tu sais bien, c'est du feu ! » Déjà elle a pressenti la bouillonnante ardeur sous la fragilité de ce garçon toujours souffrant, que secouent les spasmes et les malaises nerveux. On fait remonter la première crise d'épilepsie de Dostoïevski à l'âge de sept ans.

L'été venu, la famille se retrouve à Darovoïe. C'est alors l'ivresse de vivre pour le petit Fedia, qui gambade dans les champs, joue au sauvage, bavarde avec les moujiks et chante de joie, lorsque son père, abruti par le vin, ne lui a pas ordonné de l'éventer durant sa sieste avec une branche de tilleul. Les sentiments que l'enfant ressent devant ce corps affalé de « bête fauve », on peut, sans doute, s'en faire une idée en relisant ces mots placés dans la bouche de Dmitri Karamazov : « Peut-être que je ne le tuerai pas ; peut-être que je le tuerai ; j'ai peur que, juste à ce moment-là, son visage ne me paraisse trop haïssable ! J'éprouve à le voir un dégoût personnel […]. » Mais ce tyran qu'il déteste, Dostoïevski découvre bientôt à quel point il lui ressemble : « Il y a en moi une force qui résiste à tout, celle des Karamazov, la force qu'ils empruntent à leur bassesse », avoue Ivan. Comme son père, il se sait sentimental et cruel…

La mère est morte en 1837, emportée par la phtisie. Le père, qui sombre dans l'alcool, confie, pour s'en décharger, son fils à l'école des Ingénieurs militaires de Saint-Pétersbourg. On y apprend les mathématiques, l'artillerie, les fortifications. Mais surtout Fedia trouve le temps de lire avec passion les chefs-d'œuvre de la littérature, qu'il commente par lettre à son frère chéri, Mikhaïl : Pouchkine, Gogol, Schiller, Shakespeare, Hoffmann, Racine, Corneille, Balzac, Eugène Sue. Il commence même à écrire un drame ; le temps passerait assez heureux malgré la solitude si le jeune homme n'était harcelé par des soucis d'argent et si l'achat d'un bout de crayon ne lui causait à chaque fois un drame, amplifié par son caractère excessif : « Envoyez-moi quarante roubles, supplie-t-il son père, vous me sortirez de l'enfer. »

La mort du père

Cette horreur du père que Dostoïevski éprouve au plus secret de lui-même va devenir, sous le coup des événements, une obsession pathologique qui déterminera une part importante de son inspiration et dont il ne se délivrera qu'au seuil de la mort, dans son dernier roman. Un matin de 1839, on retrouve le docteur Dostoïevski au bord de la route, le corps torturé, sans doute assassiné par des moujiks qu'exaspérait sa cruauté. Deux mois plus tard, alors que Fedor se promène dans une rue en compagnie d'un de ses camarades, Dmitri Vassilïevitch Grigorovitch (1822-1889), un catafalque suivi d'un cortège débouche au coin d'une rue. Le jeune homme veut fuir, mais ses jambes se dérobent sous lui. Il tombe à terre, râlant, terrassé par une crise d'épilepsie.

On peut imaginer le sentiment de culpabilité et le remords qui saisissent le jeune homme pour ce crime commis en pensée, ce parricide souhaité, en expiation, duquel il justifiera désormais toutes ses souffrances : « Qui ne désire la mort de son père ? » s'exclame Ivan Karamazov. Et, avec plus de clarté encore, Dmitri Karamazov confesse à ses juges : « Je suis innocent de la mort de mon père, mais j'accepte d'expier parce que j'avais envie de le tuer. » Dostoïevski va donc battre sa coulpe avec humilité et même parfois avec impudeur. Les psychanalystes expliquent ce goût morbide de l'humiliation par un « complexe d'Œdipe se résolvant en processus d'autopunition ». Freud lui-même pensait que le sentiment de culpabilité aurait subi un transfert sur la personne du tsar, contre qui complota l'écrivain. Seul le bagne pouvait permettre la rédemption.

Dans le secret de son cœur, Dostoïevski s'accuse d'un second crime, le viol d'une enfant, dont il se vantera à plusieurs reprises et notamment devant Tourgueniev. Ce crime, sans doute aussi illusoire que le premier, perpétré en esprit, l'obsédera toute sa vie durant et motivera de nouveau cette conscience du péché si fortement ressentie : « Il m'arrive souvent d'être triste, écrit-il à sa seconde femme ; c'est une sorte de tristesse sans objet, comme si j'avais commis un crime. » Rien de pire, peut-être, que cette fermentation intérieure, où le cœur imagine et convoite en silence…

L'hypersensibilité de Dostoïevski, sa névropathie précoce, ses pressentiments, ses rêves, son psychisme trop développé pour un corps débile vont donner à l'œuvre sa sombre coloration. Si la constitution organique n'explique pas le génie, du moins éclaire-t-elle la prédilection pour certains thèmes. Les crises nerveuses contribuent à marquer Dostoïevski d'un sceau d'exception ; elles le plongent, de son aveu, dans une sorte d'extase éblouie, où se révèle, par-delà le bien et le mal, l'existence d'un monde suprarationnel. Sans doute aussi peut-on dire avec André Suarès que « son art ne vient pas de son mal ; mais [qu'] il y a du mal dans son art ».

Un nouveau Gogol est né !

Les premières œuvres de Dostoïevski, si originales soient-elles par rapport aux académiques tendances de l'époque, ne révèlent encore que peu de chose des intuitions tragiques de l'écrivain. Fedor a vingt-trois ans ; il vient de démissionner de l'armée et, pour remédier à ses difficultés financières, entreprend la traduction d'Eugénie Grandet. Sa pauvreté, son orgueil, son caractère susceptible et même irascible dressent autour de lui les barrières de la solitude. Jour et nuit, il noircit des feuillets de son écriture fine et précise, à l'insu même de Grigorivitch, avec qui il partage son petit logis. Un soir, enfin, il lit son premier roman, Les Pauvres Gens, à son ami, qui pleure d'émotion et porte aussitôt le manuscrit au poète Nekrassov. Deux jours plus tard, à 4 heures du matin, il est réveillé par des coups frappés à sa porte ; il ouvre ; Nekrassov, pâle et ému, les yeux rougis de larmes, se jette dans ses bras en s'écriant : « Un nouveau Gogol est né ! » Le redoutable critique Bielinski, à qui l'on soumet l'œuvre, donne à son tour libre cours à son enthousiasme et interpelle l'auteur : « Comprenez-vous seulement vous-même, jeune homme, ce que vous avez écrit ? ».

Dostoïevski est devenu un homme à la mode ; il se rengorge, court les dîners, joue les dandys, grisé par les compliments et naïvement vaniteux. Sur la lancée de ce premier succès, il écrit coup sur coup deux petits récits dans lesquels il met plus encore de lui-même, le Double et la Logeuse, mais qui reçoivent du public un accueil plutôt froid. Bielinski en fait une critique d'autant plus sévère qu'il regrette ses premières louanges, et bientôt celui qu'on s'arrachait devient la risée des salons : on se moque de sa gaucherie ; on raille ses accès d'humeur ; Tourgueniev tourne en ridicule « ce chevalier de la triste figure ». Ces mécomptes prennent la proportion de drames, et les murailles de la solitude se referment sur un Dostoïevski plus écorché vif que jamais, en proie à toutes les angoisses…

Découragé, criblé de dettes, le romancier s'abouche alors avec d'autres mécontents de son âge qui fréquentent le vendredi le cercle libéral de Mikhaïl Vassilïevitch Petrachevski (1821-1866). Plus bavards que mûrs pour l'action révolutionnaire, les jeunes gens discutent jusqu'à l'aube, dans les vapeurs de fumée et de vodka, de l'abolition du servage et des misères du régime. Dostoïevski jugera plus tard avec sévérité ces idées progressistes et sociales d'alors. Le 23 avril 1849, la police, sans ménagement, le conduit dans un cachot de la forteresse Pierre-et-Paul. La réaction qui suit les révolutions de 1848 est brutale : tous les membres du complot Petrachevski sont arrêtés. Dostoïevski est accusé d'avoir diffusé des écrits antigouvernementaux à l'aide d'une imprimerie clandestine. Après quelques mois, les juges prononcent la sentence de mort.

Inoubliables instants du 22 décembre 1849 et cruelle mascarade ! À 6 heures du matin, sur la place Semenovski blanche de neige, les jeunes gens, en camisole, les mains liées, la tête encapuchonnée, attendent leur exécution. Les trois premiers condamnés sont attachés au poteau, tandis que le peloton les met en joue. « Et si je ne mourais pas ? Si la vie m'était rendue ? Quel infini… Alors je changerais chaque minute en siècle », songe Dostoïevski.

Mais les soldats ne tirent pas. La sentence a été commuée par le tsar quelques heures plus tôt en quatre ans de travaux forcés. On délivre les prisonniers ; Dostoïevski regagne sa cellule, alors qu'un de ses camarades sombre dans la folie. Il racontera à deux reprises cette scène dramatique dans l'Idiot et dans le Journal d'un écrivain.

L'or sous l'écorce

Le surlendemain, 24 décembre, une colonne d'hommes blafards quitte Saint-Pétersbourg illuminée par la fête pour s'enfoncer vers les routes blanchies de Sibérie, traînant des fers de 4 kilos rivés aux pieds. Ils sont là des centaines, par moins 40° C, autour de Dostoïevski, voleurs, assassins, exilés politiques mélangés, sous la surveillance de sous-officiers ivrognes et brutaux. Le travail est dur au bagne militaire, par des étés insupportables qui succèdent à des hivers glacés, ponctué par les coups des verges et les crises d'épilepsie. Mais pire que le froid et la faim, pire que la souffrance physique la détresse morale de l'homme abandonné : durant ces quatre années, Dostoïevski ne reçoit pas une seule lettre de son frère chéri Mikhaïl ni de sa famille.

Et pourtant ! Un petit livre qu'une âme charitable a donné à Dostoïevski sur la route lui rend, dans cet enfer, une joie que personne ne saura lui ôter : il lit et relit l'Évangile au milieu des insultes et des blasphèmes, et il apprend la joie du pardon ; on chercherait vainement dans les Souvenirs de la maison des morts, roman écrit quelques années plus tard, une trace de révolte, de plainte ou de reproche à l'égard de ses bourreaux. La souffrance qui retrempe la foi va féconder son œuvre en même temps qu'enrichir son expérience spirituelle : Dostoïevski découvre, dans la chambrée nauséabonde, le peuple russe et le cœur à nu des hommes, dépouillés de leurs conventions sociales : « Même au bagne, parmi les bandits, j'ai fini en quatre ans par découvrir des hommes. Le croiras-tu ? Il y a des natures profondes, fortes, merveilleuses, et comme c'était bon de découvrir l'or sous la rude écorce […] » (lettre à Mikhaïl, 22 février 1854).

En 1854, Dostoïevski quitte le bagne et est incorporé comme simple soldat dans un régiment sibérien à Semipalatinsk. Un an après, il est promu officier, et sa vie devient supportable ; on lui permet d'écrire, de recevoir des lettres et de reprendre ses activités littéraires. Sauvé de la maison des morts, l'ancien forçat renaît à la vie ; riche d'amour inassouvi, il épouse là-bas une jeune veuve tuberculeuse et misérable, de caractère irritable, Maria Dmitrievna Issaïeva ; mais l'émotion le terrasse, et sa nuit de noces s'achève en crise d'épilepsie devant l'épouse terrifiée. L'expérience conjugale se révèle un échec, le laissant plus solitaire que jamais. Sans doute inspirera-t-elle ces peintures de l'amour malheureux, inséparable du sacrifice et de la souffrance.

Il faut attendre 1860 pour que Dostoïevski obtienne la permission de s'établir à Saint-Pétersbourg et la liberté complète d'écrire. Malgré les difficultés financières pressantes, la malveillance des critiques, le gouffre que le bagne a creusé autour de lui, ce sont des années d'heureuses accalmies dans une vie tragique. Il se remet à écrire avec passion et publie dans la revue le Temps, puis dans l'Époque, qu'il dirige avec son frère Mikhaïl, Humiliés et offensés (1861), les Souvenirs de la maison des morts (1861-1862) et un grand nombre d'articles, d'inspiration slavophile, imprégnés d'une sorte de populisme mystique : les Notes d'hiver sur des impressions d'été (1863), en condamnant la civilisation occidentale bourgeoise, matérialiste et impie, veulent rappeler au peuple russe le sens de sa mission.

Les malheurs de Job

Et puis voici le temps des chefs-d'œuvre : Mémoires écrits dans un souterrain (1864), Crime et Châtiment (1866), le Joueur (1866), l'Idiot (publié dans le Messager russe en 1868-1869), l'Éternel Mari (publié dans l'Aurore en 1870), les Possédés (publiés dans le Messager russe en 1871-1872), Journal d'un écrivain, l'Adolescent (publié dans les Annales patriotiques en 1875). En même temps, l'écrivain mûrit le plan de la Vie d'un grand pécheur, qui contient en germe l'œuvre ultime, les Frères Karamazov (1879-1880). Peu à peu, le succès arrive, les éditions de ses ouvrages se multiplient et son influence grandit à travers toute la Russie.

Mais dans quels tourments, dans quelle détresse matérielle et morale ces romans sont-ils conçus ! Coup sur coup, Dostoïevski a perdu ses deux plus grandes affections, sa femme et son frère Mikhaïl (1864), et leurs dettes pèsent sur lui aussi lourdes que ses fers de forçat. Pour apaiser les créanciers, il faut emprunter, rembourser, écrire coûte que coûte jusqu'à l'épuisement, livrer sans attendre la copie imparfaite que lui arrachent les directeurs de revue impatients. Dès qu'il a quelques roubles, il les joue à la roulette et les perd. Sa vie est alors traversée par une orageuse passion pour Paulina P. Souslova, jeune fille fière mais cruelle, qui inspirera sans doute les aventures sentimentales, sexuelles et masochistes des Mémoires écrits dans un souterrain. Les crises d'épilepsie se font de plus en plus fréquentes et graves. Malgré cela, Dostoïevski garde une « vitalité de chat ». Pris à la gorge par ses créanciers, il signe en 1866 un contrat qui l'oblige à donner un roman en quatre mois, faute de quoi l'éditeur se retrouvera propriétaire de ses œuvres à venir, et il engage pour l'aider une jeune fille sténographe de dix-neuf ans, sage et douce, presque une femme-enfant, qu'il épouse.

Les roubles, les roubles, comme un refrain menaçant, ponctuent toute la vie de Dostoïevski ; les créanciers deviennent si pressants qu'ils contraignent le ménage à s'exiler, et c'est alors la marche errante à travers les villes et les casinos d'Europe : Dresde, Baden-Baden, Genève, Florence, etc. Tous deux travaillent jour et nuit, s'abîmant les yeux pour économiser les bouts de chandelle ; ils mangent peu, dorment dans des meublés misérables, engagent leurs derniers objets personnels au mont-de-piété, implorent leurs quelques amis de leur adresser la somme suffisante pour expédier les manuscrits en Russie. Une petite fille naît et meurt quelque temps plus tard ; Dostoïevski continue à jouer, à perdre et à se repentir. Il tousse et crache du sang. La souffrance est le terrain de prédilection où pousse son génie.

Pourtant, les malheurs de Job touchent à leur fin, à cinquante ans. Vieilli, les yeux gris un peu hagards sous le grand front bombé, le teint terreux, il rentre à Saint-Pétersbourg. Ses derniers livres ont imprégné la mentalité de l'époque, et les Frères Karamazov lui valent la première place parmi les romanciers. On écoute désormais sa puissante voix de prophète, de guide spirituel de la Russie ; le 8 juin 1880, pour le centième anniversaire de la mort de Pouchkine, il prononce un discours sur l'« union universelle des hommes » qui arrache des larmes à l'assistance et provoque des tempêtes d'applaudissements.

Mais celui qui avouait, en terminant les Frères Karamazov, « J'ai bien l'intention de vivre et d'écrire encore vingt ans » a le corps ravagé. Après de nouvelles souffrances, il succombe à une hémorragie le 28 janvier 1881.

Le métier d'écrivain

On est tenté de faire deux parts dans l'œuvre de Dostoïevski : l'une d'inspiration réaliste et sociale, qui groupe les romans de jeunesse et des récits autobiographiques ; l'autre d'inspiration métaphysique, qui rassemble les romans idéologiques de la fin de sa vie ; l'une et l'autre correspondent aux deux moi de Dostoïevski, le moi social et le moi profond. Mais déjà il faut introduire des nuances, la rupture n'étant pas si nette : les structures littéraires et philosophiques sont si étroitement liées que, dès les premiers écrits, apparaissent en germe les thèmes essentiels qui tourmenteront l'écrivain toute sa vie ; de plus, les préoccupations métaphysiques ne s'exprimeront jamais qu'en fonction des personnages ou d'une intrigue purement romanesques.

Romancier, Dostoïevski l'est avant tout ; et sans doute le choix de cette forme littéraire correspond-il au mieux à ses tâtonnements, à ses fulgurantes intuitions, à ses incertitudes, en réservant une marge de liberté à sa pensée. Dans sa jeunesse, il a songé d'abord au théâtre, et ses œuvres, riches en péripéties, en personnages, en scènes dramatiques, continuent de tenter les adaptateurs et les directeurs de théâtre. Porphyre démasquera-t-il Raskolnikov ? Qui a tué le vieux Karamazov ? Que va-t-il se passer ? Dans chacun des récits construit comme un roman policier, autour d'un crime, la tension monte jusqu'au paroxysme. Les effets de mystère, les coups de théâtre soigneusement préparés, les digressions qui entretiennent l'inquiétude maintiennent le lecteur en haleine en attendant le dénouement. Dostoïevski, qui emprunte souvent ses sujets à la chronique judiciaire, construit parfaitement ses machineries et se souvient d'avoir lu Eugène Sue : les mystères de Saint-Pétersbourg exercent sur lui une étrange fascination parce que, avec ses quartiers miséreux, ses clochards, ses ivrognes, ses prostituées, ses gargotes sales, ses maisons engourdies dans l'aube blafarde, la ville est le cœur d'une vie foisonnante.

La composition, point toujours apparente à une première lecture, s'agence avec beaucoup d'art. Les thèmes et les symboles, les dialogues et les discours s'entrelacent les uns les autres et se répondent en contrepoint. Les premiers chapitres de l'Idiot s'ouvrent sur la rencontre de Mychkine et de Rogojine, tous deux rivaux devant Nastassia ; le livre se fermera sur la veillée funèbre qu'entreprennent les deux hommes devant le corps de la jeune femme. Le récit des Frères Karamazov, très embrouillé, se déroule à une vive allure après une classique exposition et un effet de retardement lors de la deuxième partie ; là aussi nous retrouvons un parallélisme entre le décor de l'auberge russe où Ivan lance ses blasphèmes et la cellule où le starets Zossime entretient Aliocha avant de mourir. Les discussions philosophiques, qui, ailleurs, sembleraient charger le récit, s'intègrent ici au cœur même du roman, dont elles constituent la clé de voûte.

Il faut savoir quel acharnement et quelle sueur versée ont coûtés ces chefs-d'œuvre. Dostoïevski, toujours pressé par la nécessité, biffe, déchire, rature, réécrit dix fois la même page, se surmène et parfois reprend par le fond la composition d'un roman presque achevé : « Je suis affreusement découragé, je ne fais que déchirer », se plaint-il. Il lui faut trier dans le foisonnement de son imagination, élaguer ces « fardeaux branchus » des idées dont parle Renan ; aussi, le style est-il parfois un peu lourd, comme chargé à saturation, et manque-t-il de souplesse en répercutant l'ébranlement de ses nerfs.

Réalisme et symbolisme

Plus encore que sur une intrigue, les romans de Dostoïevski s'articulent autour de personnages, renouant ainsi avec la tradition de l'art romanesque russe : ces personnages sont des centaines dans son œuvre, tous différents, parfaitement individualisés, criminels, débauchés, ivrognes, parricides, épileptiques, révolutionnaires, anarchistes, demi-saints, cortège de femmes douces, de jeunes filles, de prostituées… De leur physique, on ne connaît pas grand-chose, peut-être seulement la voussure d'un dos, la lubricité d'un regard ou un visage limpide. La chair importe moins dans sa matérialité que l'« esprit de la chair », la sensualité qui plane sur eux tous et donne par exemple son impure grandeur au père Karamazov. Ces êtres vivent dans un monde étrange, morbide, auquel la précision d'un détail ou d'un décor donne soudain ses assises. Ils ne justifient pas leur comportement par de longues analyses psychologiques, mais celui-ci – un geste, un mot – reflète directement leur vie intérieure, et les dialogues les éclairent mieux que toutes les descriptions. Ils n'obéissent point aux lois de la morale humaine, où l'expérience modifie le jugement et où le progrès chemine par l'expérience : ils se réfèrent sans cesse à des données spirituelles supérieures et à des principes absolus. Leur timidité, leur colère, leur orgueil ne sont point des réactions à une situation donnée, mais des mouvements de l'âme, venus des profondeurs de l'être, de sorte que le timide, le mari trompé, le bafoué souffrent dans leur dignité parce qu'ils sont atteints dans leur essence d'homme. Bref, leur conduite est presque toujours religieuse et métaphysique avant d'être sociale, et elle se ramène à une lutte spirituelle.

Personnages incohérents, sortis d'un songe ou d'un cauchemar de Dostoïevski, dira-t-on ? Non pas. Ils vivent sur notre terre ferme, d'une vie réelle et complexe, victimes des prêteurs sur gage, des combinaisons louches ou des rivalités amoureuses. Leurs angoisses et leurs espoirs ne s'expriment pas dans l'abstrait, mais à l'occasion d'événements ; leurs idées, immédiatement perçues en « sensations », s'accrochent à la réalité : ainsi Chatov, personnage des Possédés, songe à la mort précisément parce qu'il se sait dans la nécessité absolue de se tuer ; et bientôt, comme dit Gide, « on ne sait plus en l'entendant s'il pense ceci parce qu'il doit se tuer ou s'il doit se tuer parce qu'il pense ceci ».

Et voilà bien sans doute l'un des aspects les plus étonnants de l'art du romancier, ce mélange de réalisme qui pousse Dostoïevski à planter un monde à partir de détails concrets – qu'il s'agisse de l'enterrement d'un starets, de procédures judiciaires, de scènes d'écolier – et d'idéalisme.

Déjà le jeune homme, qui, sur les pas de Gogol, décrivait le roman par lettre d'un humble fonctionnaire et d'une jeune fille modeste, introduisait dans le style naturaliste de l'époque une intensité de sentiments, une sensibilité, une sympathie philanthropique qui dépassaient largement le cadre purement réaliste ; les Pauvres Gens, le Double, la Logeuse ne pouvaient pas être considérés seulement comme des tableaux des mœurs en Russie, pas plus que les Possédés ne voudront décrire les terroristes des années 1860. Déjà il s'y glissait des thèmes plus symboliques, comme celui du dédoublement de l'esprit, celui du rêve ou celui du crime commis en pensée. Dostoïevski, lecteur de Rousseau et de George Sand, a toujours porté intérêt aux problèmes sociaux de son temps ; mais son véritable champ, autrement plus fertile, se situe du côté de la réalité spirituelle : « Le but de son art, écrit Berdiaev, c'est, dépassant la réalité empirique, d'exprimer la réalité cachée ; toutefois il ne peut jamais la restituer de façon directe, mais seulement au moyen de symboles et d'ombres portées. »

L'intérêt supérieur des personnages ne réside pas davantage dans leur vérité psychologique, toujours contestable, mais bien plutôt dans leur valeur exemplaire. Même historiquement, Raskolnikov, l'homme fort qui tue parce qu'il en a, selon lui, le droit, incarne l'homme nouveau dévoyé par la société moderne, le surhomme possédé d'un orgueil démoniaque ; Kirilov, le pur athée, et Stavroguine apparaîtront, eux aussi, comme typiques d'un certain âge de l'humanité, comme une étape dans l'évolution de la conscience occidentale. Derrière des comportements outranciers, dus autant au tempérament slave qu'à un certain romantisme littéraire, se dévoilent des attitudes humaines, communément vraies et en même temps prophétiques, créées par un poète visionnaire. Nihilisme et révolution, athéisme et religion, révolte et goût de l'absurde, mal et innocence, tous ces thèmes s'incarnent dans les héros de Dostoïevski.

La « descente aux enfers de la connaissance de soi »

Race de héros, souffrante et tourmentée, non point folle, mais terriblement humaine, enfantée dans un dédoublement hallucinatoire ! La société peut bien les justifier ou les condamner, seul compte leur for intérieur ! L'âme de chaque homme est un gouffre où se disputent les forces du bien et du mal, et où déferlent les passions : les instincts débridés, les poussées irrationnelles, les ressorts pathologiques de toute vie charnelle et spirituelle, les forces souterraines et les poisons secrets apparaissent au grand jour dans une lumière si crue qu'ils en font paraître fade le monde extérieur. « Peut-on vivre avec tant d'enfer au cœur et dans la tête ? » demande Aliocha.

Et qui saurait mieux que Dostoïevski « le coupable » explorer les tortueux méandres de l'âme et dire les tourments de ces êtres que leur nature divisée déchire : princes du mal tentés par le bien, anges livrés au mal ? « Toi, c'est moi, moi-même, seulement avec une autre gueule », crie Ivan au hideux Smerdiakov. Ce dédoublement de la personnalité revient comme un thème lancinant dans chacun des romans, au point que Dostoïevski, parlant du Double, précisait à la fin de sa vie : « Je n'ai jamais rien exprimé de plus sérieux que cette idée-là ! » L'homme et sa caricature se provoquent, s'affrontent à travers les livres, comme des couples indissolubles où l'un espère et l'autre ricane : Raskolnikov et Svidrigaïlov, l'adolescent et Versilov, Chatov et Stavroguine, Ivan Karamazov et le diable…

Mais, en définitive, le malin qui prête sa force pour réaliser quelque obscur désir n'est rien d'autre qu'une part de soi-même : « Je ne crois pas en lui, dit Stavroguine, je sais que lui c'est moi ! » Il emprunte mille formes de séduction : esprit d'ironie ou de dérision, volonté de puissance, tentation de la beauté, perversion de l'intelligence, sensualité, délectation à faire le mal ; jugez-le à ses fruits : destructions, haines, meurtres, vanités, folie. Et sur ces ruines se dresse, immobile et magnifique, le personnage peut-être le plus puissant que Dostoïevski ait créé, Stavroguine, qui finit par se pendre dans une soupente…

L'homme n'échappe pas à ses démons, mais, en les nommant, il s'en délivre. Sans doute est-il difficile de mesurer le degré d'adhésion de Dostoïevski à ses personnages, et peut-être ne sont-ils pour lui que des virtualités, des possibles que son imagination cristallise ; mais on ne peut nier la part autobiographique de son œuvre : on sait que la première version de Crime et Châtiment fut écrite à la première personne, et chacun des personnages de ses romans incarne une part de lui-même ; on connaît aussi la lettre affreuse que N. N. Strakhov, son premier biographe, écrivit à Tolstoï en 1883 : « Il était méchant, envieux, vicieux et il passa toute sa vie dans des émotions et des irritations qui l'eussent rendu pitoyable et même ridicule, s'il n'avait été aussi méchant et aussi intelligent. Il était attiré par les actions basses et il s'en glorifiait […]. Les personnages qui lui ressemblent le plus sont le héros de Mémoires écrits dans un souterrain, Svidrigaïlov de Crime et Châtiment et Stavroguine des Possédés […]. »

Mais surtout par le truchement d'Hippolyte dans l'Idiot et de Stavroguine, Dostoïevski se livre à deux reprises à des « confessions » qui révèlent les soubassements de son univers intérieur et qui servent de prélude à un monologue plus hallucinant et plus redoutable encore, les Mémoires écrits dans un souterrain. Dans cette œuvre extraordinairement profonde, bravant les interdits, il entreprend, dans une sorte de délire fiévreux, une « descente aux enfers de la connaissance de soi » et, explorant le labyrinthe érotique et religieux de son être, proclame son droit à la liberté et sa croyance dans les fondements irrationnels de l'univers spirituel.

Le creuset du doute

Telle est la part du diable : à sonder les abîmes, à respirer l'air raréfié des souterrains, on étouffe, borné par ses limitations ; de cet univers intérieur s'exhalent l'ennui, le dégoût, la stérilité, le non-sens. Ainsi, Stavroguine finit-il par se pendre, Raskolnikov vit-il au bagne, Kirilov l'athée fait-il du suicide la seule solution possible, Ivan perd-il la raison, tous héros devenus désespérés, qui avaient mis leurs espoirs dans leur intelligence et leur volonté…

Et pourtant dans le sous-sol malsain souffle soudain l'air pur de la grâce, qui soulève l'homme et l'appelle au repentir, à l'amour, à l'extase. L'abîme du mal est comblé par la condescendance infinie d'un Dieu miséricordieux ; sans Dieu, l'homme, prisonnier de lui-même, dépérit ; avec Dieu, il découvre la vraie liberté : « Toute la loi de l'existence humaine consiste en ce que l'homme puisse s'incliner devant l'infiniment grand. Si l'on prive les hommes de l'infiniment grand, ils ne pourront pas vivre et mourront de désespoir », dit Stepan Trofimovitch sur son lit de mort (les Possédés).

Besoin de Dieu, certes. En découle-t-il que Dieu existe ? « Je suis tenu de proclamer mon incrédulité, répond Kirilov ; pour moi il n'y a rien de plus élevé que l'idée de l'inexistence de Dieu ; l'histoire de l'humanité tout entière est avec moi : l'homme n'a fait qu'inventer Dieu pour vivre sans se tuer. » Ainsi se trouve posée l'alternative fondamentale où chaque part de l'homme divisé croit et nie en un dialogue inépuisable : « Dieu est nécessaire, dit encore Kirilov et par conséquent il doit exister, mais je sais qu'il n'existe pas et ne peut exister […], tu ne comprends donc pas qu'il est impossible de vivre avec ces deux idées-là ? ».

Pour cerner avec précision la démarche métaphysique de Dostoïevski, il faut aller droit aux textes majeurs, ceux qui, dans une ultime confession, où toutes les voix intérieures de l'écrivain se répondent, nous livrent les grandes lignes de sa vision du monde : les Frères Karamazov. Ils sont quatre frères : Dmitri, Ivan et Aliocha, fils légitimes du vieux Fedor Karamazov, et Smerdiakov, de naissance illégitime. Les fils portent en eux les tares héréditaires de leur père, parmi lesquelles la sensualité ; l'aîné, Mitia, est un impulsif, débordant de vie, bavard et vicieux, épris de beauté : « La beauté, s'écrie-t-il, quelle chose terrible ; c'est là que le diable entre en lutte avec Dieu et le champ de bataille c'est le cœur de l'homme. » Convoitise des yeux et convoitise de la chair, tels sont les « péchés » de Mitia. Le second, Ivan, réservé et instruit, cultive en lui un violent scepticisme, niant l'amour de Dieu et du prochain : « Si Dieu n'existe pas, tout est permis. » Aliocha, le troisième, a l'esprit simple et le cœur pur ; élevé dans une atmosphère religieuse par le vieux moine Zossime, il mène une vie droite, bien que parfois apparaissent en lui quelques éclairs de la « folie sexuelle » des Karamazov. Smerdiakov, enfin, épileptique, cynique libertin, qui figure le mal, vit en serviteur chez son père.

Les passions amoureuses et les conflits d'intérêts, les rapports complexes et inconciliables entre les frères forment le pivot du roman : le vieux père, que hait chacun des trois fils, Aliocha excepté, est assassiné, et, dès lors, l'aventure commence : qui a tué ? Mitia le passionné ? Ivan le froid raisonneur ? ou Smerdiakov le taré ? Aliocha, touché par la grâce, reçoit leurs confessions successives, mais, bien qu'il comprenne leur drame, il ne peut les aider, car les discussions restent stériles ; il trouvera son efficacité dans des œuvres de solidarité humaine, en rassemblant des jeunes gens de bonne volonté.

Dans ce jeu caché entre les personnages, où le bien et le mal s'interpénètrent, les plus violentes invectives de la révolte s'opposent aux sublimes accents de la foi. Ivan, le héros le plus complexe de Dostoïevski peut-être, animé d'une foi latente, s'adresse à Aliocha et jette la souffrance de l'homme comme argument suprême contre l'existence de Dieu : comment accepter sa création lorsque souffrent, avec les coupables, les enfants innocents, déjà si profondément et si douloureusement incarnés par la Matriocha des Possédés ? « L'harmonie universelle ne vaut pas une seule larme d'un enfant qui crierait à Dieu en se frappant la poitrine de ses petits poings […]. Et si les souffrances des enfants sont nécessaires pour payer la connaissance de la vérité, j'affirme d'avance que la vérité ne vaut pas ce prix […], l'entrée est trop chère, je m'empresse de retourner mon billet […]. »

L'entrée est chère, admet Aliocha ; mais si Dieu lui-même descend dans l'abîme de notre souffrance, s'il devient notre compagnon de misère et verse son sang innocent pour tous, la souffrance, alors, n'est-elle pas transfigurée et Dieu n'est-il pas justifié ? Seule la croix de l'homme-Dieu peut compenser le martyre de l'enfant innocent. Mais, bien qu'il connaisse et qu'il vénère cette image, Ivan Karamazov se refuse à y croire, comme s'y refuse le Grand Inquisiteur, puissant chef de l'Eglise, qui, offrant du pain à son peuple, le prive de liberté et jette en prison le Christ revenu sur la terre.

Toute la force de négation du monde pèse sur ces quelques pages ; il n'y a aucune réponse possible, aucune solution satisfaisante à ce dialogue entre la foi et l'extrême impiété, entre le besoin de croire et le refus de croire. Pourtant un simple geste remettra en cause l'argumentation décisive d'Ivan Karamazov : au terme de la discussion, Aliocha vient vers son frère et l'embrasse, comme le prisonnier divin, avant de quitter l'Inquisiteur, avait baisé ses lèvres exsangues : non pas preuve rationnelle de l'existence de Dieu, mais démonstration de tendresse, rencontre directe avec l'amour divin.

Au-dessus de ses doutes, à travers les drames de sa vie, en dépit des contradictions de son œuvre, Dostoïevski préserve l'image du Christ innocent, crucifié pour le rachat des péchés, comme le centre rayonnant où convergent et se sanctifient toutes les souffrances. Déjà, en sortant du bagne, il avait formulé cet étrange Credo : « Croire qu'il n'y a rien de plus beau, de plus profond, de plus attachant, de plus viril et de plus parfait que le Christ. Et ce n'est pas tout ; si quelqu'un me démontrait que le Christ est hors de la Vérité, et qu'en effet la Vérité n'est pas dans le Christ, je préférerais rester avec le Christ plutôt qu'avec la Vérité » (lettre à Mme Fonvizine).

La profession de foi est certes ambiguë, et rien ne serait plus trompeur que de faire de Dostoïevski un chrétien au sens classique du terme. Quand les critiques libéraux des Frères Karamazov traiteront sa foi en Dieu de rétrograde, il s'indignera : « Non, ce n'est pas en enfant que je crois au Christ et que je le confesse ; c'est durement, par le creuset du doute qu'a passé mon Hosanna ! ».

Heureux les simples d'esprit !

Les élans vers Dieu sont à la mesure des doutes et la béatitude à la mesure de la souffrance, c'est-à-dire infinis. Mais il faut admettre que Dostoïevski connut plus souvent les tortures d'Ivan que les extases d'Aliocha et que l'existence de Dieu resta pour lui une interrogation sans réponse : « Si cette question ne peut être résolue pour vous dans un sens positif, déclare le starets Zossime à Ivan, elle ne sera jamais résolue dans un sens négatif. Vous connaissez bien vous même cette qualité de votre cœur, c'est même là toute sa souffrance ! ».

La clarté surnaturelle n'appartient pas aux puissants ni aux raisonneurs ; elle n'appartient ni à Ivan ni à Mitia ; mais, par un renversement des valeurs bien évangélique, elle est le privilège des humbles, des innocents, des simples d'esprit, qui, comme le prince Mychkine de l'Idiot, savent renoncer à leur individualisme et à la supériorité de leur intelligence : « Chez lui, la vie s'était substituée au raisonnement ; il n'avait plus que des sensations. » Car l'esprit divise et la volonté au service de l'esprit détruit, tandis que le cœur donne d'instinct et réconcilie. Voilà pourquoi Dostoïevski trouve plus de grandeur à la plus dépravée des créatures qui fait le sacrifice d'elle-même qu'à l'homme qui triomphe dans l'affirmation de sa personnalité. Non que la Sonia prostituée de Crime et Châtiment ou Nastassia, la femme entretenue, soient saintes en raison de leur vénalité selon un romantisme un peu facile ; elles sont saintes en dépit de leur déchéance, parce qu'elles ont gardé un cœur noble et pur sans complaisance pour le mal. Pour Dostoïevski, la bonté et la grandeur d'âme sont naturelles à l'homme tant qu'il ne s'est pas séparé de Dieu. Et les femmes, moins compromises avec l'esprit, gardent sans doute plus aisément cette simplicité originelle. Sans doute aussi, pour cela, servent-elles de médiatrices sur les voies divines, comme cette Sonia qui, par son amour, touche et sauve Raskolnikov.

L'esprit est l'instrument de négation de Dieu, et la négation de Dieu entraîne l'affirmation de l'homme. La souffrance ou la courbure de l'humilité provoquent l'ébranlement spirituel qui ouvre le cœur de l'homme au besoin de Dieu ; Dostoïevski a acquis la douloureuse conviction que le mal lui-même est nécessaire parce qu'il appelle le repentir et la conversion du pécheur : l'homme ne prend conscience de son âme qu'en plongeant dans l'abîme du péché. « Là où la faute abonde, la grâce surabonde » ; faute, repentir, rédemption, voilà le cycle chrétien qui sous-tend toute l'œuvre de l'écrivain.

Mais ce thème ne vaut point seulement pour chaque homme ; il s'élargit en thème national dans la mesure où le principe vital d'un peuple, comme celui de chaque individu, réside en Dieu et dans la mesure où l'homme coupé des racines de son peuple n'a plus de Dieu ; voici Stavroguine, qui partout se sent étranger et partout sème la destruction. Le thème religieux et le thème national s'identifient totalement, de sorte que, selon Dostoïevski, il appartient à la Russie, peuple mystique, de rappeler à l'humanité le message chrétien. L'écrivain fait exprimer par Chatov l'idée du peuple devenu Dieu, confondu avec Dieu. « Le peuple, c'est le corps de Dieu ; une nation ne mérite son nom qu'aussi longtemps qu'elle a son Dieu particulier et qu'elle repousse obstinément tous les autres. » On sait avec quelle passion, et quelle injustice parfois, ce slavophile se dressera contre l'Église romaine en particulier, tant il fut convaincu du rôle messianique du peuple russe, comme terrain de réconciliation de toutes les cultures ; le retour d'Aliocha Karamazov au monde, porteur de l'orthodoxie, ne signifie pas autre chose : « Quitte ce couvent, lui dit Zossime, tu seras plus utile là-bas, tes frères ont besoin de toi. »

Encore faut-il que le peuple soit digne de son évangélique mission et que les fils ne commettent point les erreurs de leurs pères : matérialisme, occidentalisme, socialisme athée, etc. Déjà, Dostoïevski a prévu la montée du bolchevisme : « La Russie se couvrira de ténèbres et pleurera son ancien Dieu […]. » Mais, sans doute, la régénérescence du peuple, comme celle de l'individu, passe-t-elle par l'épreuve de la souffrance : les Possédés s'achèvent sur la vision presque eschatologique de la conversion de la Russie, identifiée à un homme possédé par les démons et guéri par le Christ.

Ombres et lumières

Il faut chercher en Dostoïevski non pas l'homme d'une certitude, mais celui de toutes les inquiétudes. Pour cet assoiffé de vérité que brûle le feu intérieur, il n'y a pas de source claire où s'abreuver, mais une vallée de larmes et les eaux troubles de ses désirs. Pourtant, des générations successives vont puiser dans son œuvre, les premières s'émerveillant de ses dons prophétiques, les autres accueillant ses romans comme la révélation d'un nouveau christianisme, celles d'aujourd'hui, encore, découvrant les tréfonds d'une conscience par-delà le bien et le mal. « Dostoïevski, le seul qui m'ait appris quelque chose en psychologie », disait Nietzsche, à quoi André Suarès répondait : « Je vois en Dostoïevski un Nietzsche racheté […]. »

Dostoïevski s'est perdu dans le labyrinthe obscur de ses contradictions, mais sa vie est une trajectoire unique sur le chemin de la souffrance. Il a engendré des démons, des fous, des illuminés ; mais sa pensée est restée vigoureuse et saine. Il a oscillé toute sa vie entre l'acceptation et le refus de Dieu, mais il a poursuivi sa méditation, agenouillé. Et la vraie foi n'est-elle pas celle-là seule qui peut assumer le doute, l'obscurité et la révolte ?