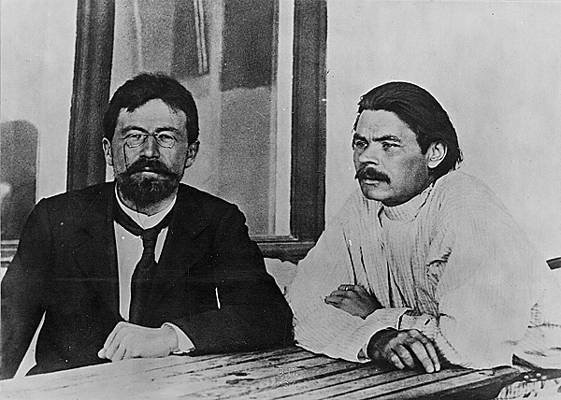

Anton Pavlovitch Tchekhov

Écrivain russe (Taganrog 1860-Badenweiler, Allemagne, 1904).

Introduction

La biographie de Tchekhov ? Quelques dates dans un calepin et beaucoup de pages blanches. Il ne se passe rien ou à peu près rien dans la vie de l'écrivain, comme il ne se passe rien ou à peu près rien dans son théâtre. Une enfance triste dans une bourgade reculée, des études de médecine, une impérieuse vocation littéraire, quelques voyages à l'étranger, des séjours en sanatorium, un mariage sur le tard : bref une vie sans histoires, une vie de routine, partagée entre le travail, les factures à régler et les médicaments. « Organisez votre vie de la façon la plus convenue ; plus le fond sera gris et terne, mieux cela vaudra » (Ivanov).

Sur ce fond de grisaille, l'homme souffre continuellement, rongé par un mal inexorable, la tuberculose. Il tousse et crache le sang ; le visage fin et bon, la bouche légèrement moqueuse expriment la mélancolie, et les rides trahissent la crispation de la souffrance. Cette vie ne tient qu'à un fil. Mais chaque instant, si douloureux soit-il, est une victoire sur la maladie. Chaque souffle d'air, le frémissement des feuilles, le bruit des pas sur la neige sont un miracle de la vie. Nul n'a éprouvé aussi bien que Tchekhov la tristesse désespérante de ces mornes journées où la maladie ne laisse pas de répit, la solitude, le dégoût devant la médiocrité du monde, le tragique à la fois social et métaphysique de la condition humaine ; mais nul n'a connu aussi bien que lui le prix de cette succession d'instants arrachés à la mort.

Fut-il heureux ou malheureux cet homme qui déclare que « plus le fond sera gris et terne, mieux cela vaudra » ? La question importe peu. « Seuls les êtres indifférents sont capables de voir les choses clairement, d'être justes et de travailler », répond-il. Tchekhov s'est désintéressé de sa propre histoire. Il a tout sacrifié à son travail, renonçant à vivre pour écrire et, par nécessité, se protégeant contre les dangereux élans de la tendresse. Son bonheur à lui compte peu, comparé à celui de milliers d'hommes que son œuvre – cette œuvre construite avec froideur, certains diront avec cruauté – a pour mission d'éduquer. Il aime trop les êtres pour s'attacher à l'un en particulier, et il a trop conscience de leur besoin de dignité pour ne pas constamment dénoncer leurs illusions.

Non que l'écrivain se veuille moraliste ou philosophe. Il se contente de peindre la vie, de montrer simplement, modestement les choses. À l'inverse de celle de Tolstoï, son œuvre n'enseigne rien, mais, pourtant, elle donne des leçons. Avant tout, Tchekhov est un artiste : « Mon rôle n'est que d'avoir du talent, autrement dit de savoir distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, de savoir éclairer les personnages et de leur faire parler leur langue. »

Je n'ai pas eu d'enfance

« Dans mon enfance, je n'ai pas eu d'enfance. » Le petit garçon qui garde la boutique d'épicerie que tient son père, en veillant tard dans la nuit, a déjà sur le monde un regard d'adulte. Entre deux devoirs rédigés à la lueur des bougies, il observe les passants et écoute leurs conversations, tout en luttant contre le sommeil. Le père, fils de serf libéré, est un homme sévère, violent, qui passe ses colères en maniant le fouet et, l'instant d'après, s'agenouille devant les icônes. On suit très régulièrement les offices chez les Tchekhov, on est confit en dévotions. L'église, la boutique, le lycée, une atmosphère de brutalité et de bigoterie, tel est le cadre où grandit le jeune Anton.

À Taganrog, bourgade du Sud sur la mer d'Azov, la vie est monotone et triste, parfois sordide – les affaires marchent mal ; la famille Tchekhov, le père, la mère et leurs six enfants, vit entassée dans quatre pièces et loue à des étrangers les chambres disponibles. À quatorze ans, Anton gagne quelques kopecks en servant de répétiteur à des fils de notables. Mais bientôt la situation se dégrade, car le père, qui a emprunté 500 roubles, ne peut rembourser ses traites et doit s'enfuir pour éviter la prison pour dettes. Anton seul reste à Taganrog, où, à seize ans, il est chargé de liquider l'affaire et d'envoyer aux siens, à Moscou, l'argent qu'il pourra sauver du naufrage.

Seize ans et des responsabilités d'adulte ! De nature gaie, vive, moqueuse, Anton a vite appris la gravité. C'est lui qui réconforte sa famille par lettre, et, chaque mois, à date régulière, il envoie quelques roubles à Moscou. Malgré son enfance misérable et les mauvais traitements de son père, il ne juge pas les siens : « Mon père et ma mère sont des êtres uniques pour moi en ce monde, pour lesquels je n'épargnerai jamais rien. » À seize ans, le monde qui l'entoure est celui de la routine de la vie provinciale, de la steppe aux portes de la ville – promesse d'évasion –, de l'enfance misérable, de la médiocrité des villageois, de leur brutalité et de leur soûlerie, des vols des commis, des mensonges et de la misère de ces pauvres qui se résignent à leur sort. Une seule génération sépare Anton du servage, et il ne lui faut pas beaucoup d'imagination pour ressentir la cuisante humiliation des opprimés. Il a découvert le besoin de dignité inhérent à chaque homme, et ces quelques lignes, écrites en 1879, la réponse à son jeune frère Michel, sont révélatrices : « Une chose me déplaît dans ta lettre : pourquoi te qualifies-tu de petit frère nul et insignifiant ? Ton insignifiance, ta médiocrité, sais-tu où seulement tu dois les ressentir ? peut-être devant Dieu, devant l'esprit, la beauté, la nature ; mais jamais devant les hommes. Devant les hommes, il faut prendre conscience de sa dignité. »

68 kopecks la ligne !

En 1879, vêtu d'une veste et d'un pantalon étriqués, les cheveux longs sur le cou, une moustache naissante, Tchekhov rejoint sa famille à Moscou. Il s'inscrit à la faculté de médecine, où il terminera ses études en 1884. Les Tchekhov vivent pauvrement et logent dans un sous-sol humide. Les deux frères aînés boivent et se dissipent. Anton a la charge des siens et il améliore l'ordinaire en publiant quelques brefs récits dans un petit journal humoristique, la Cigale ; il écrit aussi facilement qu'il parle, « à demi machinalement », et bientôt son pseudonyme, Antocha Tchekhonte, revient régulièrement dans les innombrables feuilles satiriques de Moscou ou de Pétersbourg. En 1880, à vingt ans, Tchekhov a publié neuf récits ; en 1881, il en a publié treize ; en 1885, il atteindra le chiffre de cent vingt-neuf articles et nouvelles !

Mais cette littérature « alimentaire », payée à 68 kopecks la ligne, compte moins dans sa vie que la médecine. On l'étonnerait en lui disant qu'il a du talent. Ses récits ? des « sornettes, des bêtises », raille-t-il. Il écrit ses contes deux ou trois heures par jour, sur le coin de la grande table où est servi le samovar, au milieu des éclats de rire de ses frères et de leurs camarades. Ses sujets appartiennent à la vie de tous les jours, qu'il observe de son regard moqueur : scènes de famille, scènes de rue, où sont mêlés les commerçants, les cochers, les étudiants, les fonctionnaires, les popes ; scènes comiques, où le rire s'achève généralement en grimaces. Sa facilité tient du prodige : Tchekhov se sent capable d'écrire sur n'importe quoi. Et, prenant un jour un cendrier sur la table, il s'exclame : « Tenez, regardez ceci, je peux dès demain écrire une nouvelle qui s'appellera “ le Cendrier ” ! »

La part sérieuse de son existence est alors consacrée aux études médicales. Il y a en Tchekhov un goût profond pour la science, le besoin d'une méthode de travail rigoureuse. Il croit au progrès et, même dans ses plus forts moments d'adhésion au tolstoïsme (entre 1887-1888), il n'admettra jamais les attitudes de résignation et d'obscurantisme. C'est une de ses préoccupations constantes de lutter contre l'ignorance, et la précision clinique de ses observations sera la marque de ses travaux scientifiques comme de ses travaux littéraires. Ces deux vocations, d'ailleurs, ne se contredisent pas, mais s'épaulent : « La médecine est ma femme légitime, écrit-il en 1888, la littérature, ma maîtresse. Quand l'une m'ennuie, je vais passer ma nuit avec l'autre. » À partir de 1884, Tchekhov devient médecin pratiquant à l'hôpital de Zvenigorod.

À vingt-cinq ans, il mène une vie équilibrée, harmonieuse ; on s'adresse à lui, de loin, comme médecin. Spirituel et fin, conscient de ses responsabilités, attentif aux autres, Tchekhov a pris en charge toute sa famille. Il ne déteste pas, d'ailleurs, sermonner ses frères. Les femmes lui plaisent, il plaît aux femmes. Il commence même à avoir un certain succès comme journaliste. Son seul souci, grave celui-là, est sa santé ; Tchekhov s'est trouvé subitement malade en 1883 et s'est mis à cracher du sang.

Et, un matin de mars 1886, la foudre tombe à ses pieds. Anton reçoit une lettre d'un écrivain célèbre, ami de Belinski et de Dostoïevski, nommé D. V. Grigorovitch (1822-1899), libellée ainsi : « Il y a à peu près un an, j'ai lu par hasard votre conte dans la gazette de Pétersbourg. Je ne me souviens plus de son titre à présent. Je me rappelle seulement que j'ai été frappé par des traits d'une originalité particulière, par les qualités diverses de votre indubitable talent, par la vérité de l'analyse intérieure, par la maîtrise dans les descriptions, par le sentiment esthétique. […] Vous êtes, j'en suis sûr, appelé à écrire quelques œuvres admirables, réellement artistiques. Vous vous rendrez coupable d'un grand péché moral si vous ne répondez pas à ces espérances […]. »

Cette lettre est une révélation pour Tchekhov. Jusqu'ici, celui-ci a traité son travail littéraire avec « légèreté », comme un passe-temps sans importance. Cette lettre l'oblige à prendre du recul sur lui-même : éblouissement, fierté, vertige devant les horizons qu'on lui dévoile. Sa réponse à Grigorovitch est une promesse, dans la mesure où sa famille, qu'il traîne comme un boulet, et sa santé lui laisseront du répit.

La vie est faite d'horreurs, de soucis et de mesquineries

Une nouvelle, la Steppe, et une pièce de théâtre Ivanov, sont les véritables réponses de Tchekhov à Grigorovitch ; l'une et l'autre obtiennent en 1888 et en 1889 un triomphe. En quelques mois, Tchekhov devient une gloire de la Russie. Il reçoit le prix Pouchkine ; on le courtise, on l'adule, et le public l'aime.

Pourtant, en ces heures où le succès efface les soucis et donne une éclatante revanche à l'enfant battu de Taganrog, Anton écrit à un ami de sombres lignes : « Il me semble que les gens qui craignent la mort ne sont pas logiques. Pour autant qu'il me soit possible de comprendre l'ordre des choses, la vie est uniquement faite d'horreurs, de soucis, de mesquineries, qui se chevauchent et se suivent. » De la Steppe jaillissent la poésie et la joie de créer. Le bruissement du vent, des arbres, des rivières s'y élève comme un chant harmonieux. Mais, dans Ivanov déjà, les illusions se sont envolées. Tchekhov met en scène un jeune homme médiocre, poitrinaire, usé, qui n'est pas vraiment méchant, mais qui ne ressent plus « ni amour, ni pitié, mais une sorte de vide, de fatigue ». La vie lui apparaît d'une écœurante banalité – « plus le fond sera gris et terne, mieux cela vaudra ! »

Combien il est difficile à connaître, cet homme de vingt-huit ans, déjà las et déçu, qui se livre si peu ! De sa vie sentimentale, on ne sait rien ou presque, en dehors d'une brève aventure d'adolescent avec une jeune paysanne et de son tardif mariage avec Olga Knipper (1870-1959). Beaucoup de femmes l'ont aimé passionnément ; lui-même s'avoue sensuel : il s'ennuie sans grand amour. Mais il refuse de s'engager. Il s'interdit d'aimer, traitant avec une ironie un peu tendre les femmes qui l'entourent. Sa froideur est une défense pour sauvegarder sa liberté intérieure.

Malgré de solides amitiés, en particulier avec l'homme de lettres A. S. Souvorine (1834-1912), le peintre Issaak Levitan, puis, sur le tard, avec le jeune Gorki, Tchekhov échappe à la sollicitude de ses amis, et Bounine avoue : « Ce qui se passait dans les profondeurs de son âme, personne parmi ceux qui lui étaient le plus proche ne le sut jamais. » Et Tchekhov lui-même note dans son carnet intime : « Comme je serai couché seul dans la tombe, ainsi au fond, je vis seul. »

Délicat et bon, il s'est toujours efforcé de tendre la main à son prochain, avec infiniment de patience et d'attention. Mais il n'arrive guère à briser cette gangue de solitude, cet « étui » qui l'enserre, ni à partager tout à fait les souffrances d'autrui. Peut-être ne s'aime-t-il pas assez. Une sorte d'indifférence profonde – celle-là même, entretenue lucidement, qu'il juge nécessaire à son travail – le tient jusque dans le don de soi, et ses amis parlent souvent de sa froideur. Avec pénétration, A. I. Kouprine déclare : « Il pouvait être bon et généreux sans aimer, tendre et attentif sans attachement. Dès que Tchekhov faisait la connaissance de quelqu'un, il l'invitait chez lui, lui offrait à dîner, lui rendait service, et ensuite, dans une lettre, décrivait cela avec un sentiment de froide lassitude. »

Un amour plein d'abnégation pour son prochain

Fin 1889, le docteur Tchekhov décide de partir pour Sakhaline. On croit d'abord à un faux bruit. Que va-t-il faire, cet écrivain célèbre et choyé, à 10 000 km de Moscou, sous un climat polaire, dans cette île où sont rassemblés les déchus de la terre, les bagnards russes ?

Son état de santé s'est aggravé. Tchekhov souffre d'hémorroïdes, de maux de tête et crache du sang ; or, il devra parcourir plus de 4 500 km en voiture découverte, sur des pistes pleines de trous. « Je commence à devenir paresseux et il faut se discipliner », répond-il à ceux qui lui font des objections. C'est un devoir de conscience, pour le médecin comme pour l'écrivain, d'informer le monde du scandale des bagnes. Pas une seconde Tchekhov ne songe à chercher là-bas des sources d'inspiration – à peine fera-t-il deux brèves allusions dans ses nouvelles à la vie du bagne ! Mais il écrira à son retour un volumineux rapport de 500 pages, documenté par 11 000 fiches, remplies de chiffres et d'observations. Cette expérience ou, plutôt, cette épreuve, confirmera l'écrivain dans ses devoirs envers la vie et la société. « J'ai maintenant fermement compris avec mon cerveau, avec mon âme qui a tant souffert que la destination de l'homme ou bien n'existe pas du tout, ou bien n'existe que dans une seule chose : dans un amour plein d'abnégation pour son prochain. »

Après ces six mois de vision de cauchemar, le ressort se relâche. Tchekhov part pour l'Europe, l'Autriche, l'Italie, la France. Il soigne son mal sur les bords de la Méditerranée et se laisse charmer par la beauté des villes italiennes. Mais, dès qu'il revient en Russie, le voici de nouveau surmené, entraîné dans les activités sociales. Il soigne les victimes d'une épidémie de choléra, lutte contre la famine, se dépense sans compter, sans jamais faire ni politique ni morale : « Si nos socialistes essayent d'exploiter le choléra pour leurs propres buts, je me mettrai à les mépriser ; des moyens dégoûtants utilisés pour des buts excellents rendent odieux ces buts eux-mêmes. » Il ne partage d'ailleurs aucune des illusions de l'intelligentsia sur le communisme des moujiks.

Ces activités ne l'empêchent pas d'écrire quelques-uns de ses chefs-d'œuvre : Une morne histoire (1889), la Salle n° 6 (1892), Récits d'un inconnu (1893), le Moine noir (1894), Groseilles à maquereaux (1898). Depuis 1892, Tchekhov possède une propriété, Melikhovo, une grande maison basse, isolée et pleine de poésie, bordée par une cerisaie, où il accueille sa famille ; il se promène longuement et s'enferme au fond du jardin pour écrire, dans un petit pavillon qu'il surnomme « le four ». Malgré le climat de tendresse et d'adulation qui l'entoure, il n'est pas heureux, toujours souffrant, las, fatigué de la compagnie de ses parents : « Seule la beauté m'émeut encore », écrit-il ! Il rêve de devenir au plus vite « un petit vieillard chauve, assis derrière un grand bureau dans un confortable cabinet de travail » ! Les critiques littéraires sont souvent acerbes à son égard. Lorsque la Mouette est présentée pour la première fois au théâtre de Saint-Pétersbourg le 17 octobre 1896, le spectacle est un désastre. Les spectateurs bâillent, sifflent ou ricanent très haut. Tchekhov quitte sa loge comme dans un cauchemar et s'effondre chez lui. Deux ans plus tard, en 1898, montée par le Théâtre artistique, la pièce fera un triomphe.

Les dernières années

Dans une salle glacée et mal éclairée de Moscou, une troupe de jeunes acteurs, sous la direction de Stanislavski (1863-1938), répète la Mouette. Frissonnant, malade, Tchekhov assiste à la répétition du fond de la salle ; il admire le jeu varié, la manière tantôt tendre, tantôt coquette de l'actrice qui joue le rôle d'Arkadina, Olga Knipper. Entre Tchekhov et Olga, des liens se nouent. Mais l'écrivain doit partir se soigner à Yalta. Olga vient passer quelques jours à Melikhovo, puis à Yalta. Sa spontanéité, son enjouement, son intelligence aussi distraient Tchekhov. Elle-même est subjuguée par le charme de cet homme malade et seul. Ils font quelques voyages ensemble entre deux tournées théâtrales. Leur liaison date sans doute d'août 1898.

Mais le bonheur est de courte durée. Tandis qu'Olga, qui interprète Elena dans Oncle Vania, est emportée dans un tourbillon de succès, de dîners, de répétitions, de réceptions brillantes, Tchekhov, de plus en plus souffrant, s'ennuie cruellement à Yalta. Pour tromper sa solitude, il écrit une nouvelle pièce, les Trois Sœurs, et, pensant à sa douce, à sa chère actrice, exprime son désarroi par l'intermédiaire de ses héros : « Nous ne sommes pas heureux. Le bonheur n'existe pas ; nous ne pouvons que le désirer. » Lui, qui s'est si bien défendu contre l'emprise des femmes, tombe dans le piège de l'amour, un piège d'autant plus cruel que la maladie et les tournées théâtrales le séparent sans cesse d'Olga. Les médecins, d'ailleurs, qui constatent l'aggravation de son mal, le pressent d'entrer dans un sanatorium. Mais auparavant, le 25 mai 1901, secrètement, Anton et Olga se marient. Il reste à l'écrivain trois ans à vivre.

Trois années de lente agonie. La souffrance morale est plus douloureuse que la maladie. Comme un courant d'air, Olga va, vient et repart, toujours pétulante, vive et aimante, mais incapable de sacrifier sa carrière pour l'homme qui se meurt à ses côtés. Tchekhov reste prostré dans l'attente et note avec amertume : « Si vous craignez la solitude ne vous mariez pas ! » Il envoie sa démission de l'Académie, où le tsar a refusé l'élection de Gorki ; il continue de travailler et écrit une pièce, sa dernière pièce, la Cerisaie, dont il voudrait qu'elle soit un vaudeville : un drame naît sous sa plume. Représentée en janvier 1904, la Cerisaie reçoit un accueil enthousiaste.

Olga ne désespère pas de sauver son mari de la tuberculose et elle l'emmène dans une ville d'eau de la Forêt-Noire, à Badenweiler. « Je m'en vais pour crever », déclare-t-il sans illusion. Une nuit du début de juillet 1904, il fait particulièrement chaud et orageux. Anton, épuisé, réclame un médecin. On fait apporter une bouteille de champagne pour remonter son cœur affaibli, et Tchekhov s'éteint tout doucement à quarante-quatre ans en murmurant en allemand : « Ich sterbe » (je meurs).

Le chantre de la désespérance

« Le chantre de la désespérance », ainsi Léon Chestov (1866-1938) nommait-il le fin, le bon Tchekhov. Et il ajoutait : « Il a tué les espoirs humains vingt-cinq ans durant ; avec une morne obstination il n'a fait que cela. » Ses pièces, ses nouvelles, sa vie même remettent impitoyablement en cause les fondements de notre existence et dénoncent, dans une sorte de délectation morose, les impostures, les mensonges. Comme le Trigorine de la Mouette, alors au faîte de la célébrité, l'écrivain peut s'écrier : « On me trompe, comme on trompe un malade. Et je crains quelquefois qu'on ne s'approche à pas de loup derrière moi, qu'on me saisisse et qu'on m'emmène comme Propichtchine dans une maison de fous. » Que reste-t-il lorsque le voile des illusions s'est déchiré ? Le vide, le tragique dérisoire du néant.

Les pièces de Tchekhov se déroulent dans le cadre de la province, une province morne et routinière, où les seuls événements sont le défilé de la garnison, les conversations plus ou moins médisantes autour d'un samovar, le passage du docteur ou de l'inspecteur des impôts, une province qui ressemblerait à une eau morte, que trouble un instant, comme le jet d'une pierre, un événement inopiné ; quelques rides à peine, et la vie reprend. Mais, souterrainement, tout se défait dans la dérive de la vie et l'usure du temps. Les Trois Sœurs raconte l'enlisement de trois jeunes provinciales dans un monde en décomposition. Dans la Cerisaie, on assiste à la pitoyable fin d'une propriété, symbole de la famille, livrée aux bûcherons et aux promoteurs. La Mouette est l'histoire d'une jeune fille à la vocation d'actrice, perdue par le désœuvrement d'un homme mûr : agonie d'un amour, d'une maison, d'une société…

Les personnages ? Ce sont les mêmes qui vivent dans les nouvelles ou les pièces ; une nuée de bureaucrates, de petits propriétaires ruinés, de médecins et de juges englués, apeurés, avilis, qui s'agitent vainement et encaissent les coups, d'artistes médiocres, de savants vaniteux qui ont usurpé leur réputation. Ils sont généralement bêtes, ivrognes et paresseux. S'ils sont intelligents, ils se perdent par leur goût de l'introspection ; ils abdiquent leur liberté sous l'effet de l'habitude, à moins qu'ils ne s'enfoncent lucidement dans le néant, comme le médecin Raguine de la Salle n° 6. Les enfants eux-mêmes répercutent les vices des adultes (les Gosses) ou se résignent à leur sort. Victimes ou bourreaux, tous se valent : « Regardez donc la vie : insolence et oisiveté des forts, ignorance et bestialité des faibles, rien qu'une dégénérescence, une ivrognerie, une hypocrisie, un éternel mensonge » (les Groseilles à maquereaux, 1898).

Tous ces personnages, comme les mouettes, errent sans but, battent désespérément des ailes, s'épuisent en de vaines paroles et meurent de leur impuissance, abattus par quelque chasseur. Les uns se résignent par lassitude et indifférence ; ils reprennent une vie fastidieuse auprès d'une femme qu'ils ont cessé d'aimer, comme le vieux professeur d'Une morne histoire. Trigorine, lui, continue d'écrire des œuvres auxquelles il ne croit plus ; d'autres, comme Ivanov ou Triplev, mettent fin à leurs jours. « Les personnages de Tchekhov ont tous peur de la lumière, tous ils sont des solitaires. Ils ont honte de leur désespérance et savent que les hommes ne peuvent leur venir en aide » (Chestov).

La vie est tissée de malentendus, et, de toutes ces incohérences, de toutes ces incompréhensions, le mariage est sans doute la plus forte. Le drame des êtres vient de leur incapacité à communiquer : un malheureux cocher ne trouve que son cheval à qui confier sa peine, et Nikolaï Stepanovitch, mourant, laisse partir, sans la retenir, la seule personne à laquelle il tient, sa pupille Katia :

« Je voudrais lui demander : « Alors tu ne seras pas à mon enterrement ? », mais elle ne me regarde pas ; sa main est froide, comme morte. Je l'accompagne à la porte sans rien dire et la voilà sortie de chez moi. Elle marche le long du corridor sans se retourner, elle sait que je la suis des yeux et sans doute elle se retournera à l'angle. »

« Non elle ne s'est pas retournée. La robe noire m'est apparue une dernière fois, les pas se sont tus. Adieu mon trésor […]. »

Les hommes sont murés, prisonniers dans leur « étui » comme dans leur cercueil ; leurs mains, leurs bras n'étreignent que le vide. Philosophie du désespoir et de l'absurde qui fait conclure Tchekhov : « Il fait froid, froid, froid. C'est désert, désert, désert, désert. Cela fait peur, peur, peur » (la Mouette).

Toutes les nuances de la douleur humaine

Et pourtant ce monde désenchanté reste imprégné de grâce et cet écrivain impitoyable pénétré de tendresse. En dépit de tout, le goût de la vie et l'amour de la nature sont les plus forts. Certes, la vie est bête, mais peut-être pas fatale. Une flambée de poésie éclaire cette société finissante. Sous la carapace grossière, il existe en chacun de nous un besoin de communication et un élan vers la vérité, jusque dans nos illusions. Le mensonge peut être débusqué ; alors commence la vie intérieure.

L'enfance, l'adolescence témoignent parfois de ces aspirations, de ces émerveillements, de cette sincérité originelle que n'ont point encore compromis les combinaisons des adultes. Le rire de la petite Katia est à lui seul un instant de grâce capable d'illuminer la vie gâchée de son oncle.

Nul n'a mieux exprimé que Tchekhov toutes les nuances de la douleur humaine, celle de ces petits enfants martyrs, par exemple, victimes des abus de pouvoir de leurs parents et de la société. L'univers d'un enfant retient toute son attention, car il est le champ le plus sensible, le plus malléable, le plus indécis aussi, où s'affrontent les vices des adultes et le don de la féerie. Que l'on songe à Varka, la fillette qui tue parce qu'elle veut dormir, ou à Volodia, l'adolescent qui se découvre soudain amoureux d'une coquette de trente ans et se suicide parce que la révélation qu'il a de l'amour est « basse et vulgaire, sans rapport avec l'idée poétique et noble qu'il s'en faisait » (E. Jaloux), c'est la même tendresse qui permet à Tchekhov de pénétrer le secret des êtres.

Les femmes aussi apportent une bouffée de poésie dans la pesanteur de la vie quotidienne : « Un récit sans femme, écrit-il, c'est une machine sans vapeur ! » Non que toutes les femmes soient capables de transfigurer le réel : certaines sont peintes comme des mégères, avec leur langue de vipère, leur air de fouine ou leur cervelle d'oiseau. Mais l'amour, généralement l'amour malheureux, est un moteur qui permet soudain aux êtres de se révéler. Elena et Sonia (Oncle Vania), Ania (la Cerisaie), Irina (les Trois Sœurs) ont plus de courage, de franchise que les hommes, et leur beauté, leur force d'espérance entretiennent un climat de griserie et de confiance.

Non, le monde n'est pas complètement absurde ; la lumière brille dans cette forêt obscure. Tchekhov, qui, sans doute, ne croit ni à Dieu ni à diable, continue de croire à l'avenir de l'homme. La société peut être améliorée, les individus seront moins cruels, moins égoïstes. Le travail, la force libératrice de la science promettent le bonheur futur. Dans les finales d'Oncle Vania et de la Cerisaie éclate l'espoir insensé d'un bonheur lointain qui viendra mettre fin à notre irrémédiable solitude : « une autre vie radieuse surgira »…

Aussi objectif qu'un chimiste

Sans doute, le pont entre l'affirmation du tragique de la condition humaine et l'espoir d'un monde meilleur est-il difficile à établir ! Comme artiste, comme médecin, Tchekhov s'y est employé de toutes ses forces. Son rôle à lui n'est pas de « trouver la solution d'un problème, mais de poser correctement le problème ». Sans croyance religieuse, sans opinion politique, Tchekhov se refuse à répondre à des questions métaphysiques ; il se contente, comme un témoin impartial, objectif, indifférent, de présenter des hommes qui vivent ces problèmes. Doué d'une conscience, il peut éveiller celle de ses contemporains. Le seul but de l'écrivain est d'être « véridique et sincère », aussi objectif qu'un chimiste, et il ne doit écrire que lorsqu'il se sent « froid comme de la glace ».

De cette objectivité, qui ne ressemble en rien à une sorte de « réalisme photographique », naît la force de suggestion et d'émotion vraie : point de commentaires inutiles ni de réflexions morales. Pas un effet gratuit, mais une langue dépouillée et transparente, une brièveté du récit qui exclut toute exagération ; l'humour lui-même ne tourne pas à la caricature, car la caricature est mensonge. Tchekhov n'écrit jamais « sur nature », mais « de mémoire ». La mémoire sert de « filtre », un filtre qui décante, qui distingue l'essentiel de l'accessoire, choisit une nuance, procède par suggestion ou allusion et empêche le lecteur de s'égarer. Pourquoi la petite Varka ne peut-elle dormir ? La lueur verte du plafond, l'ombre des vêtements, le clignotement de la veilleuse, des images vacillent dans son cerveau et se muent en nuages, mais, soudain, voici l'enfant qui hurle dans son berceau, l'enfant que Varka doit veiller. Et, « l'oreille tendue vers les cris, elle [Varka] trouve l'ennemi qui l'empêche de vivre. Cet ennemi, c'est l'enfant. » Alors rieuse, sans haine, avec une logique implacable, la petite Varka va étouffer l'enfant, puis s'endort. Le récit est mené avec une « froideur de glace ». Le « sentimentalisme gâterait l'effet de force ». L'émotion est le fait du seul lecteur, qui, soudain, prend conscience de l'horreur de ces longues nuits de veille imposées à une fillette de treize ans et que la société conduit au délire et amène ainsi à tuer…

Les nouvelles et, plus encore, les pièces de théâtre ont besoin de la collaboration du lecteur et du spectateur. À eux de capter dans ces harmoniques en mineure un son, un parfum, la qualité d'un silence ou d'un geste. Un seul geste, le plus banal, peut ressusciter un amour oublié, déclencher une angoisse, un remords. L'anecdote simple et ordinaire ne sert que de support, de terrain fertile où jaillissent les émotions. N'importe quel fragment de vie recèle un sujet digne d'une œuvre artistique. Et tout l'art de Tchekhov consiste à « créer des formes nouvelles », à imposer, derrière la banalité des conversations telles que « le thé est chaud » ou « il fait doux ce soir », un rythme intérieur, un dialogue entre le lecteur et l'auteur, qui se nourrit autant sinon plus des silences, des pauses, des points de suspension que des phrases échangées. Comme une source parfois souterraine, parfois affleurant le sol, Tchekhov, d'une main sûre et discrète, nous mène jusqu'au dénouement, et nous reconnaissons là l'essentiel de la vie.

Tuer le temps

On se tait dans le théâtre de Tchekhov et « l'on s'entend se taire ». Chaque silence, rythmé par l'horloge, marque le temps qui s'écoule, d'une exceptionnelle densité. Et c'est peut-être ce sentiment de la durée, cette gestation du temps qui donnent au récit l'authenticité de l'existence.

Dans l'oisiveté de la vie de province, chaque seconde compte. Chaque instant de présent est nourri de passé et condense en lui plusieurs années de désespoir, de révolte, de nostalgie ou d'ennui… Il est à la fois un point d'aboutissement et une transition, inséparable de cette sève fluide qu'est la durée. Dans les pièces tchékhoviennes, la durée est à l'œuvre, mais elle ne sert pas à développer une action qui croît jusqu'à son paroxysme, puis éclate – au contraire, elle dénoue, elle défait une situation qui se délite dès le lever du rideau. La pièce de Tchekhov, immergée dans le temps, commence là où finissent les pièces classiques. Et, une fois le dernier acte achevé, le temps continue de battre et les personnages de vivre : aucun destin ne s'est accompli ; il n'y a, à strictement parler, pas de fin aux nouvelles et aux pièces de Tchekhov. Une étape de la vie se termine, et une autre commence. Repris par le flux de la vie, les héros repartent et peuvent dire comme dans la Fiancée : « Adieu cher Sacha, pensait-elle [la fiancée]. Et devant elle se dessinait une vie nouvelle, large et libre ; et cette vie encore mal définie, pleine de mystère, l'entraînait, l'attirait […]. »

Le temps tchékhovien ne mûrit pas les personnages. Il les défait, il les dépossède de leur être, il émousse leurs sentiments. Le temps est une blessure – impossible de vivre au présent, ce présent absurde et lourd de regrets ; les hommes sont condamnés à vivre au passé ou au futur antérieur : « Je n'aime plus personne », soupire Astrov, le médecin d'Oncle Vania. Ce ne plus caractérise Tchekhov : la seule vie possible est la vie rêvée, la vie du souvenir, de la nostalgie ou encore la vie d'un futur lointain et utopique. Dans le présent, nous ne pouvons étreindre que des ombres. Et le meilleur des remèdes pour abolir le temps, pour « tuer » le temps n'est-il pas la routine, cette répétition mécanique de nos gestes, qui favorise l'oubli ?