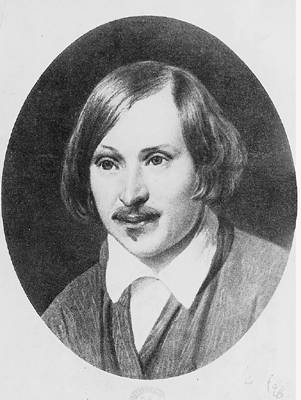

Nikolaï Vassilievitch Gogol

Écrivain russe (Sorotchintsy, gouvernement de Poltava, 1809- Moscou 1852).

Introduction

Le succès de Nikolaï Gogol repose sur un malentendu. On le tient pour un gai farceur ou pour un révolutionnaire qui sape le régime tsariste par ses satires sociales. En fait, ce petit homme sarcastique est un conservateur, un conformiste en politique. Il n'attaque pas les institutions, mais les hommes. Sous ses boutades, il cache un pessimisme foncier : « On s'ennuie à se pendre, dans ce monde, Messieurs ! » Il n'a jamais regardé la Russie qu'à travers les portières d'une berline fuyant vers l'Europe, et ses descriptions doivent moins leur vérité à une observation objective qu'aux fantasmes de son imagination.

Comment s'étonner de l'incompréhension des contemporains ? Gogol est à lui-même un malentendu. Doué pour les grimaces, il joue au bon apôtre et prétend faire des sermons. Il rêve de contribuer, par une œuvre édifiante, à la sainteté de son peuple, et il peint, avec férocité, les tares, les ridicules, les bouffonneries de marionnettes sans âme : « Je souhaite, écrit-il pour se justifier, que mon œuvre permette à l'homme de se moquer du Diable ! ».

À malin, malin et demi. Le Diable se venge en devenant ermite : Gogol donne dans le mysticisme ; il exalte le jeûne, le renoncement, la misère, en les proposant comme voies du salut. Mais, depuis qu'il plonge sa plume dans l'eau bénite, il n'écrit plus que des platitudes. Inquiet, renié par ses admirateurs et se reniant lui-même, à la poursuite d'un Dieu qui se cache, Gogol finit, lors d'une pathétique nuit de 1852, par brûler une partie inédite de son œuvre. Le geste à peine accompli, il a reconnu l'ennemi : « Comme le diable est puissant ! Voyez à quoi il m'a poussé… » À ce suicide moral, Gogol ne survivra pas.

Gogol n'en a pas moins ensemencé la terre russe : le Manteau (1842) est de l'étoffe des chefs-d'œuvre dans laquelle Dostoïevski taillera ses Pauvres Gens ; les Âmes mortes inspireront les descriptions provinciales de Tourgueniev et l'humour triste de Tchekhov ; le Nez annonce Kafka ; le Journal d'un fou inaugure une nouvelle forme littéraire, celle du monologue intérieur, qui, de Dostoïevski à James Joyce, est destinée à recevoir de vastes prolongements.

L'arme des faibles, la fabulation

« Le destin se joue de nous bien étrangement ! », soupire l'auteur de la Perspective Nevski. De Gogol, il se joue, en le comblant de dons empoisonnés.

Maigrichon, nerveux, impressionnable, un toupet de cheveux blonds planté sur un front blafard, le nez long et pointu comme un bec d'oiseau, Nikolaï, enfant, se voit fonctionnaire, promis aux plus hauts galons, selon la destinée normale d'un petit noble russe. Sa mère le couve dans un nid douillet, fait de tendresse et de superstition, qu'assombrit seule la peur de l'enfer. Nikolaï se souviendra avec bonheur de ces dix premières années dans la propriété familiale d'Ukraine, au milieu de champs dorés et de vergers croulant de fruits, entre la gaieté d'un père bohème, littérateur à ses heures, et l'indulgence d'une mère qui l'idolâtre.

Les premières épreuves commencent à l'école de Niejine, où l'enfant entre pensionnaire en 1821. Paresseux, mais furieusement ambitieux, assez sec de cœur et pourtant d'une vive sensibilité, il n'est guère aimé de ses camarades, non plus que de ses maîtres. Contre les atteintes de l'extérieur, Nikolaï utilise les armes des faibles, la dissimulation et l'ironie. Il s'échappe par la dérobade, il s'entoure de mystère, ment comme il respire, joue tous les rôles sur tous les tons, avec une prédilection pour le mode emphatique et le pathos sentimental. Lorsqu'il apprend à seize ans la mort de son père, il adopte avec dignité son nouveau rôle de chef de famille et il envoie à sa mère, en proie au chagrin, d'édifiantes homélies : « En ce malheur, recourez au Tout-Puissant ! ».

Parfois aussi, vif et drôle, il décoche avec une justesse admirable des traits blessants que ses dons d'observation lui ont fournis. Cabotin-né, Gogol imite ses camarades et déchaîne les rires.

De l'école, il sort régistrateur de collège de quatorzième classe. Piètre titre en regard de ses ambitions ! Mais l'imagination supplée aux défaillances du réel. Gogol se persuade que Dieu veut l'éprouver et, en retour, persuade sa mère de la nécessité de l'envoyer à Saint-Pétersbourg (1828). Après un long voyage où le grand air de la plaine glacée l'enivre autant que le souffle de l'espoir, il découvre les mansardes sordides de la ville, la solitude, l'abrutissement des fonctionnaires, les intrigues de l'avancement, l'odeur moisie des paperasses… En même temps, il élargit son répertoire de comédien, il grossit sa collection de tics, de manies et ridicules qui bientôt, à son insu, vont peupler son cerveau et y faire des ravages comme des sangsues.

Pour arrondir son salaire de gratte-papier, Gogol imagine de publier un poème romantique écrit dans sa jeunesse ; mais les envolées de Hans Küchelgarten retombent dans l'indifférence totale et, dépité, il brûle tous les exemplaires de sa première œuvre. Fuyant cet échec et la tristesse des bureaux, il décide d'entreprendre un voyage.

À la mère crédule, Gogol raconte qu'un riche ami veut l'emmener à Lübeck et, pour corser l'affaire, il explique avec force détails qu'il doit échapper aux filets d'une femme fatale. Pure mystification ! Les femmes l'ont toujours effrayé, et à peine ose-t-il leur adresser la parole. Qu'importe ! Dieu ne voulait pas qu'il devînt fonctionnaire et, avec les roubles que sa mère lui envoie pour payer les intérêts d'une hypothèque, il prend le large.

Étrange Gogol ! Voilà fixés les traits saillants de son caractère, qui vont se durcir vingt années durant jusqu'à faire de lui une momie desséchée : peur de l'enfer héritée de l'enfance, peur des femmes qui tournera à l'impuissance, goût de la mystification, psychose de l'échec, complexe d'infériorité lié à un grand orgueil et à la foi en une « mission ». À tous ces maux, un seul remède : la fuite. Gogol n'est heureux qu'en voyage, bercé par le galop des chevaux.

L'étrange surnaturel des réalités quotidiennes

De retour à Saint-Pétersbourg, Gogol, renonçant à ses rêves bureaucratiques, entreprend d'écrire, sûr qu'il est de l'aide de Dieu et non moins sûr des appuis financiers de sa mère. Puisant dans son carnet « fourre-tout » où il rassemble ses souvenirs de Petite-Russie, détails pittoresques, légendes, scènes de vie populaire, il publie en 1831 le premier tome des Veillées du hameau près de Dikanka, suivi, un an plus tard, d'un deuxième volume ; d'un seul coup, l'œuvre lui apporte la notoriété et lui ouvre l'antichambre des grands ; surtout, il franchit la porte enchantée de Pouchkine, qui l'accueille avec enthousiasme.

Mais déjà Gogol, soulevé par l'ambition et subitement inquiet devant cette première victoire, avoue à son ami Pogodine : « Vous me parlez des Veillées ? Qu'elles aillent au diable ! Qu'elles soient oubliées jusqu'au jour où j'aurai produit quelque chose d'important, de grand, de véritablement artistique… ».

Ces contes cosaques ne sont pas seulement un retour coloré et naïf au vert paradis de l'enfance, en compagnie des farfadets et des sorcières. Déjà Satan y fait son apparition, déguisé en « diable à museau de cochon et svitka rouge ». On s'amuse de lui avec bonne humeur, lors des premiers contes. Mais qu'on ne s'y trompe pas ! Bientôt, derrière les rires des moujiks éméchés, derrière les chansons et le tintement des bouteilles de vodka passe un frisson de terreur. Le romantisme fantastique se mêle au quotidien, le terrifiant au burlesque. C'est une danse macabre sur un rythme endiablé. Gogol a entonné un chant funèbre derrière lequel percent déjà ses effrois mystiques.

La deuxième étape de l'itinéraire de Gogol ne se situe plus aux Enfers, mais dans la plus banale des réalités quotidiennes. Nikolaï de nouveau est en proie aux sordides difficultés matérielles ; il s'échine à donner des cours d'histoire à l'Institut patriotique, pour des jeunes filles qu'il ennuie aussi sûrement qu'il s'ennuie… D'ailleurs, après s'être cru une vocation d'historien et avoir claironné une brillante leçon du haut d'une chaire de l'université de Saint-Pétersbourg, il retombe dans une morne apathie et manque pour le plus petit prétexte deux cours sur trois.

Compensation à ses échecs professionnels, l'année 1835 est la plus féconde de sa biographie : il publie deux recueils de nouvelles, Arabesques et Mirgorod (contenant Taras Boulba et Comment Ivan Ivanovitch se brouilla avec Ivan Nikiforovitch, admirable de cocasserie), il compose une pièce de théâtre, le Revizor, et commence les Âmes mortes.

Le talent comique et réaliste de Gogol s'affirme. Puisant ses modèles dans les couches humbles de la société, chez les commerçants, les gratte-papier, les chefs de bureau, les étudiants faméliques, les peintres miteux qui déambulent dans les rues de Saint-Pétersbourg, il utilise les éléments les plus ordinaires de la réalité, mais grossis et défigurés. Ces éléments donnent au conte une sorte de caractère bouffon ou absurde : « Le poète doit s'élever d'autant plus haut que l'objet qu'il a choisi est plus ordinaire ; car il doit en extraire ce qu'il a d'extraordinaire, en faisant en sorte que cet extraordinaire soit vrai. » Plus de magie ni de sorcière, mais l'étrange surnaturel des réalités quotidiennes ; plus de diableries, mais l'enfer à la petite semaine…

Le Portrait, La Perspective Nevski et Le Journal d'un fou (du recueil Arabesques) débutent sur le mode réaliste, mais bientôt leurs héros sombrent dans la démence ; le rêve devient cauchemar, le tragique s'insinue dans le ridicule. Petit fonctionnaire obscur, Poprichtchine parle à merveille le jargon des chancelleries quand soudain il se met à espionner le dialogue de deux caniches ; il se prend bientôt pour le roi d'Espagne et on doit l'enfermer. Le lecteur hésite entre le rire et la pitié tant les éléments de folie se combinent avec la vérité psychologique ; le Journal d'un fou, commencé drôlement, s'achève sur une tirade exceptionnelle d'intensité dramatique : « … C'est fini, je n'ai plus la force de souffrir ; voyez ce qu'ils me font endurer : ils me versent de l'eau glacée sur la tête… Pourquoi me tourmentent-ils ? Sauvez-moi, emportez-moi ! Donnez-moi un traîneau avec des chevaux rapides comme la bourrasque ! Fouette, cocher ! J'aperçois les nuages qui se tordent en volutes au-devant de moi ; une étoile clignote là-bas ; la forêt court comme une folle avec ses arbustes et sa lune… Maman, maman, sauve ton malheureux fils ; prends ton enfant ; presse-le sur ta poitrine ! Au fait, savez-vous que le bey d'Alger a une grosse verrue, juste sous le nez ? ».

De qui riez-vous ?

Le génie de Gogol puise sa vérité dans les forces de l'inconscient. Comment ne pas songer devant ces quelques lignes à la vie et à la mort tragique de cet homme, tourmenté au-dedans de lui-même, viscéralement attaché à sa mère et qui ne trouve de répit à ses angoisses que dans la fuite en troïka, derrière des chevaux ailés ? De la même façon, le Nez (1835), dont l'allure réaliste et grotesque fait un chef-d'œuvre de l'absurde, appelle une interprétation psychanalytique : ce nez qui disparaît un beau matin de la figure honnête de Kovalev et que l'on retrouve dans une miche de pain, puis circulant en calèche sous l'uniforme de conseiller d'État, ce nez qui nargue son propriétaire, court la ville en quête d'aventures et se refuse, malgré une pressante annonce de journal, à réintégrer sa place, ce nez capricieux n'a-t-il pas, à l'insu de l'auteur, une signification sexuelle, liée à ses déficiences physiques ?

Dans chacun des récits de Pétersbourg règne une odeur de soufre. Le diable à museau rouge n'apparaît plus directement, mais sa force, devenue spirituelle, ravage les âmes sous forme de tentations, l'or, l'opium, le rêve, ce manteau même dont l'envie poursuit si violemment Akaky Akakiïevitch Bachmatchkine qu'elle emplit toutes ses pensées. C'est ce même diable qui illumine les riches avenues de Pétersbourg, qui grise les foules et prête une figure d'ange aux prostituées, ce diable enfin qui inspire à Gogol ses histoires grimaçantes.

Gogol écrit ses récits à partir d'un rien, mais ce rien doit beaucoup à Pouchkine ; le poète propose en effet à Gogol le thème de ses deux plus grands chefs-d'œuvre, le Revizor et les Âmes mortes. Les représentations du Revizor, en 1836, font salle comble.

La pièce s'articule sur un quiproquo : un inspecteur de gouvernement (le revizor) est attendu dans une lointaine bourgade et un concours de circonstances fait qu'on prend pour lui un jeune étourdi, bon à rien ou bon à tout, sans consistance aucune, adroit et vaguement moralisateur, et tout comme son auteur goûtant la mystification ; Khlestakov, l'imposteur, se grise au jeu ; il touche des pots-de-vin de la part des fonctionnaires, tous fieffés coquins, plus rusés que méchants ; il courtise les femmes et circonvient les maris. Quand arrive le vrai inspecteur, Khlestakov s'évanouit dans les airs, emporté par une troïka.

Conçu comme une satire morale, le Revizor est aussitôt interprété par le public comme une virulente attaque contre la corruption de l'administration, le despotisme et le règne de l'arbitraire. Les conservateurs tempêtent, tandis que les libéraux tressent des lauriers à l'auteur. Surpris devant cette mêlée qu'il déchaîne malgré lui, calomnié, malheureux, Gogol ne cesse de répéter : « Mais de qui riez-vous ? C'est de vous-mêmes que vous riez ! » ; et, avec amertume, il ajoute : « S'il pouvait se trouver des mites qui dévoreraient jusqu'au dernier exemplaire du Revizor, j'en serais heureux ! ».

Gogol déteste les échecs, mais il ne supporte pas ses victoires. Mal à l'aise sur la terre russe, il fuit, gagne l'Allemagne, Paris et Rome. Avant de s'éloigner, pourtant, il a commencé à écrire ce qui sera son grand « poème comique », les Âmes mortes, et qui, lors d'une première lecture, fait monter les larmes aux yeux de Gogol : « Mon Dieu ! Comme elle est triste, notre Russie ! ».

À peine a-t-il touché le sol italien que, oubliant sa neurasthénie, Gogol retrouve un bel optimisme, comme s'il subissait la contagion de ce peuple léger et charmant. Il travaille par saccades. De loin, la Russie lui semble sublime, de près un enfer, tant il s'y sent traqué par les partis adverses ; de loin, il entend les chants de la steppe et il peint avec une extraordinaire richesse verbale les mœurs de son peuple ; de près, à peine peut-il tenir un crayon : il gémit sur lui et sur les autres, sur les tracasseries de la censure ou sur ses besoins d'argent. Lorsqu'il est de retour en Russie, en 1841, pour le lancement des Âmes mortes, ses amis le reconnaissent à peine tant il se montre irritable, susceptible, vaniteux, pique-assiette ou frère prêcheur au gré des occasions, et parfois les deux simultanément… Mais ces mêmes amis, exaspérés, s'inclinent devant le génie !

Les « Âmes mortes », poème des platitudes de la vie

Les Aventures de Tchitchikov ou les Âmes mortes, selon le titre qu'a imposé la censure lors de leur publication en 1842, offrent un étrange mélange de réalisme sordide et de symbolisme puissant. Odyssée, épopée à la manière de Don Quichotte, le livre est un poème des trivialités et des platitudes de la vie, où les aventures d'un trafiquant en moujiks décédés servent de prétexte à une gigantesque revue d'âmes desséchées, de morts vivants rongés par leurs vices et leurs sottises.

Khlestakov, héros du Revizor, s'appelle maintenant Tchitchikov. Il n'est plus inspecteur général, mais un brave homme qui veut faire fortune en achetant pour presque rien des « âmes mortes », c'est-à-dire des serfs morts non encore recensés, qu'il hypothéquera par la suite dans une caisse centrale. Rondouillard, astucieux, au demeurant l'homme le « plus convenable du monde », Tchitchikov n'est pas vraiment un escroc, mais un cabotin, comme Gogol lui-même, qui rêve seulement de confort matériel et ne lèse guère autrui. Il songe au mariage, caresse en pensée les joies de la paternité, suppute sa fortune, se conduit en parfait petit-bourgeois et ressemble à chacun d'entre nous en ce que nous avons de mesquin.

Mais le lecteur rit, entraîné à la suite du héros dans une galerie de portraits dont les modèles sont décrits avec d'autant plus de précision et de diversité qu'ils sont insignifiants – « la demoiselle simplement aimable et la demoiselle aimable à tous les points de vue » – et dont les humeurs sont parfois les nôtres : Sobakevitch, gros mangeur et économe qui ressemble à un ours ; Nozdrev, le tricheur déguisé en bon garçon ; Manilov, le sentimental béat ; Pliouchkine, l'avare ; Korobotchka, la paysanne stupide et têtue…

Pour cette planche d'anatomie morale, le Diable une fois de plus tient le scalpel de Gogol, non point Satan, qui « porte un somptueux costume à la Byron », mais un pauvre diable anodin, en « veston zinzolin moucheté ». Alors que la légèreté du Revizor avait estompé l'âpreté de la satire, les Âmes mortes, parce qu'elles montrent sans rémission un ciel vide, se heurtent à la fureur du public : « Il m'eût suffi d'ajouter un trait sympathique à l'un d'entre eux [les personnages], explique Gogol, pour que l'on s'accommodât de tous les autres… On m'eût pardonné de pittoresques scélérats, on ne me pardonne pas les pieds-plats ! ».

Le public d'ailleurs se trompe une fois de plus en voulant voir dans les Âmes mortes une satire objective de la société russe ; Gogol tire ces caricatures de son subconscient, de ses humeurs et, parce que ces « caricatures ressemblent étrangement à la réalité », le lecteur s'y trompe. « Ma dernière œuvre, écrit Gogol, c'est l'histoire de ma propre âme ; je réunis en moi toutes les saletés possibles, mais à petites doses… ».

Pauvre Gogol, trahi par sa plume ! Il mesure les abîmes que découvre son rire impur, écho d'un rire satanique. Et pourtant, plus que jamais, il rêve d'écrire une œuvre édifiante. Pour se racheter et pour racheter le monde, il entreprend la rédaction de la seconde partie des Âmes mortes, où l'encens doit remplacer le soufre, comme le Paradis succède à l'Enfer dans la Divine Comédie. Il publie aussi en 1847 des Passages choisis de ma correspondance avec mes amis, grâce auxquels la Russie doit découvrir le vrai Gogol, pieux et mystique, mais dont le résultat le plus sûr est de le brouiller avec ses amis !

Les critiques crient au tartufe, au faux dévot. Les jeûnes, les prières et les lectures saintes ne nourrissent pas le talent, et, à vouloir faire l'ange, on fait la bête. Pourtant l'homme Gogol se croit sincère quand il prêche avec onction, mais l'écrivain en lui proteste, en déchirant plusieurs versions successives de la suite des Âmes mortes.

Ce sont alors dix années de doutes, de neurasthénie, de macérations diverses ; torturé par des exigences contraires, celles de l'art et de la morale, il cherche la lumière dans un pèlerinage à Jérusalem ; mais, avoue-t-il à son retour, il s'est senti « un cœur de glace » devant le saint sépulcre. Son nouveau directeur de conscience, le P. Matveï Konstantinovski, d'esprit sectaire, contempteur fanatique des lettres et du théâtre au nom de la religion, le presse de renoncer à écrire et lui conseille des mortifications. Pour plus de persuasion, il brandit le spectre affreux de la damnation éternelle, renouant ainsi avec les terreurs du petit Nikolaï enfant. Alors, dans le silence d'une nuit de février 1852, Gogol jette au feu le manuscrit de la deuxième partie des Âmes mortes et regarde en pleurant les flammes consumer son œuvre…

En 1852, Nikolaï Gogol n'a que quarante-trois ans ; mais il ressemble à un vieillard ravagé. Il ne quitte pas son divan, où il reste étendu, immobile de longues heures, les yeux clos. Non qu'il soit malade, mais son organisme affaibli par les jeûnes et les tourments se refuse à vivre ; son corps, comme son esprit, meurt d'inanition. Les médecins le gavent de remèdes, le plongent dans l'eau glacée, le palpent, lui posent des sangsues, tandis qu'il murmure, à bout de forces, une plainte faisant écho au Journal d'un fou : « Laissez-moi, je n'en puis plus, c'est trop épouvantable… » Il s'éteint le 21 février 1852, après avoir réclamé dans son délire une échelle, cette échelle peut-être dont il disait dans sa Correspondance qu'elle était « prête à nous être lancée du haut des cieux », par une main secourable.

La puissance du drame vécu par Gogol fut d'avoir senti qu'il peignait les ravages du Diable, mais que ces mêmes ravages, au lieu d'exciter son désespoir, ne provoquaient en lui que ricanement et complicité. Un chrétien pouvait-il concilier l'amour de Dieu et le travail dissolvant du génie ? Avant Rimbaud, Gogol s'est écrié : « Je ne pouvais continuer, c'était mal ! ».

Sans doute faut-il aussi, pour expliquer ce suicide spirituel, faire la part d'un état morbide. L'impuissance, au sens médical, qui torturait Gogol, a trouvé sa contrepartie dans la création artistique ; mais elle s'est traduite en même temps par une sorte de sécheresse intérieure, une incapacité à aimer, une peur affreuse, enfin, du jugement d'outre-tombe qui l'a poussé à accumuler les témoignages de bonne conduite, tels que le jeûne ou les prières ; mais cette même peur a paralysé sa main et son talent. Si Gogol avait brisé le cercle étroit de ses inhibitions, peut-être eût-il cru à la rédemption de Tchitchikov et de son art ?