dessin animé

Vers le dessin animé cinématographique

Si on le définit comme l'art d'animer des dessins, le dessin animé doit être considéré comme ayant existé bien avant le 28 décembre 1895, date de la première projection publique du Cinématographe des frères Lumière, qui marque l'invention du cinéma.

Le dessin animé avant le cinéma

L'animation de silhouettes dessinées dans le cadre du théâtre d'ombres est une tradition fort ancienne (sans doute antérieure au vie s.) ; la Chine en revendique la paternité (d'où la dénomination d'ombres « chinoises »), mais ce type de spectacle existe, très tôt, un peu partout en Asie.

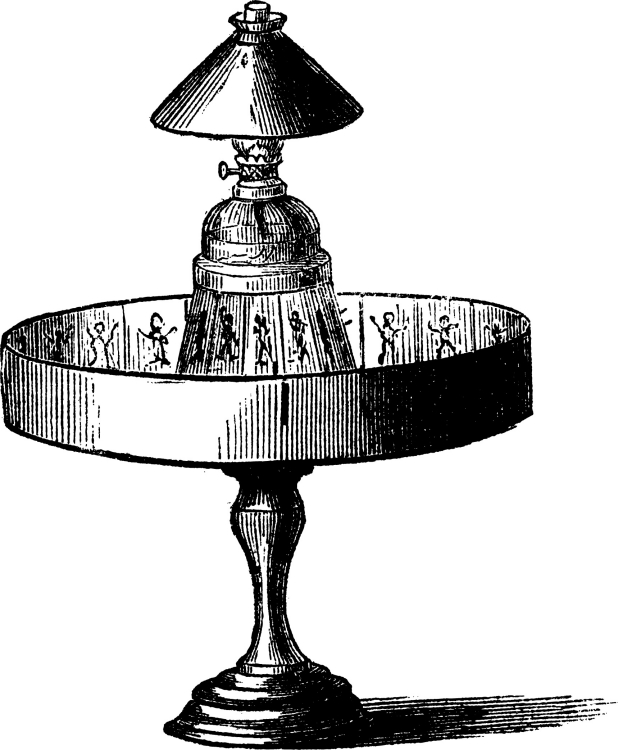

Par ailleurs, en Europe, de nombreux appareils optiques sont inventés au xixe s. qui donnent à voir des images animées sans passer par un processus de projection ; le plus connu est le Phénakistiscope du physicien belge Joseph Plateau (1832), mais il y en a bien d'autres, comme le Zootrope de l'Américain William George Horner ou le Stroboscope du Viennois Simon Stampfer ; on peut également citer les flip-books, carnets de dessins qui produisent l'illusion du mouvement quand on les feuillette rapidement. Ces jeux connaissent une grande vogue tout au long du xixe s.

L'année 1863 voit apparaître un système beaucoup plus moderne : l'animation par fondus enchaînés. La projection se fait avec une lanterne comportant deux objectifs superposés et équipés d'obturateurs. Lorsqu'on bascule le bras de commande, on ferme progressivement l'objectif du haut tout en ouvrant celui du bas : le passage d'une image à l'autre se fait de la sorte sans noir, sans rupture. « Le côté le plus intéressant de ce mode de représentation, écrit l'abbé Moigno, son inventeur, est d'obtenir plusieurs transformations successives d'une même vue, que l'on fait passer du jour à la nuit, de l'été à l'hiver ; on peut ainsi donner de l'animation à la vue projetée sur l'écran. »

Émile Reynaud

C'est toutefois à Émile Reynaud, inventeur du Praxinoscope et du Théâtre optique, que revient le mérite d'avoir offert au public, près de trois ans avant la séance historique du Cinématographe des frères Lumière au Grand Café, la première véritable projection de dessins animés en couleurs. Celle-ci eut lieu le 28 octobre 1892 au musée Grévin, et fut suivie d'une série de spectacles réguliers – « pantomimes lumineuses », comme on les appelait alors – dont Reynaud était à la fois le concepteur, le scénariste, le dessinateur, le technicien et l'opérateur. Un bon bock, Pauvre Pierrot, le Rêve au coin du feu comportaient jusqu'à 700 poses successives, tracées et coloriées à la main sur une bande porteuse. Autour d'une cabine ou les Aventures d'une Parisienne aux bains de mer, le chef-d'œuvre de Reynaud, qui durait une dizaine de minutes, a été projeté plus de dix mille fois entre 1894 et 1900.

Avec Reynaud, les principales caractéristiques du dessin animé, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, étaient posées : le travail de réalisation se faisait image par image, chaque image dessinée correspondant à une phase du mouvement qu'on voulait représenter ; ensuite, ces images – reportées sur un long ruban en toile perforé qui se déroulait entre deux bobines – étaient éclairées par une source lumineuse et projetées sur un écran. Pour parvenir au dessin animé cinématographique, il ne manquait plus que l'impression photographique de chaque image sur un film.

Au départ, une idée de truquage

À la différence du cinéma tout court, qui repose sur la prise de vues continue, c'est en effet la prise de vues « image par image » qui fonde le cinéma d'animation. En fait, ce type de prise de vues fut d'abord employé, dans la période d'invention foisonnante des débuts du cinéma, comme procédé de truquage. Toutefois, les premières caméras ne permettant pas une prise strictement image par image – l'inertie de la machine était telle qu'on ne pouvait l'arrêter brutalement –, on jouait sur de petits ensembles de six à huit images que l'on retravaillait ensuite au montage. Georges Méliès utilisa ce procédé pour obtenir les effets d'apparition, de disparition, de substitution et de transformation qui font de ses films un perpétuel émerveillement. De même, l'Américain James Stuarts Blackton eut recours à ce procédé de truquage pour multiplier les effets surnaturels dans son célèbre Hôtel hanté (The Haunted Hotel, 1907).

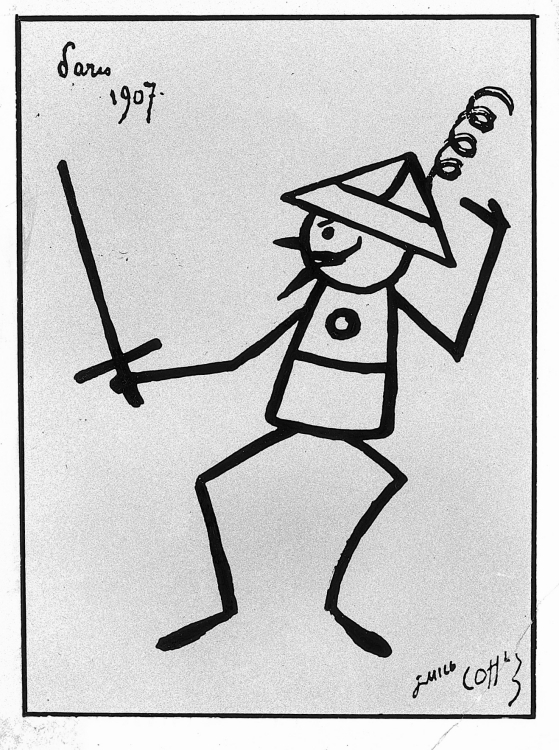

On raconte que c'est en assistant à la présentation, à Paris, de l’Hôtel hanté qu'Émile Cohl, de son vrai nom Émile Courtet, comprit le principe de la prise de vues image par image, principe qu'il utilisa pour réaliser le premier dessin animé cinématographique : Fantasmagorie (projeté le 17 août 1908 au Théâtre du Gymnase). L'histoire relève sans doute de la légende, mais il est vrai qu'Émile Cohl fut l'un des tout premiers à donner vie, par le cinéma, à des personnages qui sont en réalité figés dans un dessin au trait : avec les aventures de Fantoche, suite de petites scènes non dénuées d'humour et de fantaisie (Un drame chez les Fantoche, le Cauchemar de Fantoche), c'est véritablement l'histoire du dessin animé cinématographique qui commence, à l'aube du xxe s.

Les techniques de l'animation

À partir du principe fondateur de l'« image par image », des techniques extrêmement variées ont été mises en œuvre pour la réalisation de dessins animés. Le procédé de base consiste à produire autant de dessins qu'il y a de photogrammes projetés ; comme une seconde de projection nécessite de 16 à 24 photogrammes (suivant qu'on a affaire à un film muet ou sonore), on mesure le travail, et par voie de conséquence le coût, que cela représente, même pour un film d'une durée relativement brève.

L'animation sur cellulos

Un progrès considérable fut accompli lorsqu'on se mit à peindre les divers éléments du dessin sur différentes feuilles transparentes de Celluloïd, les cellulos ; cette technique (brevetée aux États-Unis en 1915) donne la possibilité de ne pas redessiner à chaque fois le décor et de jouer sur la superposition d'un grand nombre de cellulos en fonction du degré d'animation souhaité pour les éléments représentés : éléments secondaires du décor, personnages, bras, jambes, détails du visage. La reproduction du mouvement acquiert de la sorte une souplesse et une virtuosité extraordinaires. Walt Disney a conduit ce procédé à la perfection par l'emploi de la caméra multiplane (à partir de 1937), qui permet des effets de profondeur et donne l'impression de panoramique ou de travelling par déplacement du décor ou de la caméra.

Techniques légères et inventivité

Face à ce type d'animation « lourde », qui autorise un dessin d'un réalisme étonnant, mais qui, nécessitant beaucoup de temps et de travail, ne peut se faire que dans le cadre industriel de grands ateliers comme ceux de Disney, on trouve un grand nombre de techniques légères et peu coûteuses. La plus simple consiste à transformer, image par image, des dessins effaçables réalisés au pastel, à la craie ou avec diverses poudres (comme le sel de cuisine). Une autre technique consiste à animer des éléments découpés dans des matières telles que papier, carton, métal, tissu. Il n'y a aucune raison de sous-estimer ces procédés apparemment rudimentaires : le résultat dépend de la créativité dont fait montre la réalisation. Mais il est aussi des techniques qui témoignent en elles-mêmes d'une réelle inventivité.

Ainsi, l'écran d'épingles, imaginé par le Français d'origine russe Alexandre Alexeieff. Ce procédé consiste à modifier les ombres portées sur un écran de milliers d'épingles fichées dans un cadre alvéolé, en les enfonçant plus ou moins. Esthétiquement, l'intérêt de l'écran d'épingles est qu'il donne à l'image un aspect de gravure, art qu'aimait tout particulièrement Alexeieff ; Une nuit sur le mont Chauve (1933), d'après Moussorgski, est sa plus grande réussite.

Ainsi encore, l'animation sans caméra, par travail direct sur la pellicule. L'invention en est parfois attribuée au Néo-Zélandais Len Lye, avec son Color Box. Mais c'est le Canadien Norman McLaren, chef du service d'animation (à partir de 1943) de l'Office national du film du Canada, qui a fait de ce procédé un genre à part entière : non seulement parce qu'il en a exploré toutes les possibilités – dessin ou peinture sur une pellicule transparente (préalablement nettoyée de sa gélatine) ; grattage puis teinture sur une pellicule noire (préalablement exposée et développée) ; dessin respectant ou non le découpage en photogrammes ; création du son par grattage de la piste optique –, mais aussi parce qu'il en a tiré les meilleurs résultats esthétiques, suscitant de la sorte de nombreux émules, notamment en Amérique latine.

L'animation tridimensionnelle

Les Tchèques Jiří Trnka et Bratislav Pojar, ainsi que le Français Robert Lapoujade, dont l'ambitieux Don Quichotte entrepris en 1977 n'a malheureusement jamais pu être terminé, sont les auteurs les plus connus de cette branche tout à fait spécifique du cinéma d'animation que constitue le film de marionnettes (sans fil).

Une technique originale est celle des sujets en glaise (ou en plastiline) animés par modelage image par image ; le décor peut être réalisé dans la même matière et pris dans le mouvement perpétuel de malaxage et de transformation. Will Vinton a réalisé avec ce procédé un long métrage d'une virtuosité absolument stupéfiante : les Aventures de Mark Twain lord (1985).

En fait, tout objet en trois dimensions est susceptible d'être animé image par image – ainsi dans le Ballet d'allumettes d'Émile Cohl –, les personnes réelles ne faisant pas exception : pour fixer chaque phase du mouvement sur une image, les acteurs se figent dans une position, le temps de la prise de vues, et prennent une position légèrement différente à la prise de vues suivante. C'est ce qu'on appelle la pixilation ou la stop motion animation. L'un des exemples les plus intéressants de l'utilisation de cette technique se trouve dans les Voisins (1952) de Norman McLaren : les personnages se métamorphosent, se déplacent sans bouger les pieds, volettent comme des papillons. Il convient également de citer l'École et les Astronautes (1959) du Polonais Walerian Borowczyk.

Le mélange d'animation et de prises de vues réelles

Mélanger dessin animé et cinéma en prises de vues réelles relève de la prouesse technique. L'exemple le plus récent, et sans doute le plus abouti, est Qui veut la peau de Roger Rabbit ? (1988), de Robert Zemeckis, mais on aurait tort de croire qu'il s'agit du premier film du genre. Dès 1919, Koko le Clown surgissait de la plume de Max Fleischer pour renverser l'encrier (Out of the Inkwell) ; citons encore le Dragon récalcitrant (1941) de Walt Disney, Mary Poppins et ses pingouins-serveurs (du même Walt Disney, 1964), ainsi qu'Escale à Hollywood (1945) de George Sidney, où Tom et Jerry dansent avec Gene Kelly.

L'animation assistée par ordinateur et les images de synthèse

La production d'images animées avec l'assistance d'un ordinateur permet de confier à des machines les multiples tâches répétitives que comporte le dessin animé traditionnel : le traçage, le coloriage, l'exécution des dessins intermédiaires. Peter Foldès, cinéaste français d'origine hongroise, est l'un des rares à avoir mobilisé les propriétés de cette technique, fondée sur la transformation d'images, au profit d'une réelle création artistique : Metadata (1970), la Faim (1974).

Il convient de distinguer l'animation assistée par ordinateur de la production d'images de synthèse. Certes, ce dernier procédé aide à l'automatisation de l'animation, mais son ambition est bien plus grande : il ne s'agit de rien moins que de créer un monde à partir d'un codage numérique (ce qu'on appelle la simulation). D'un point de vue technique, la génération d'images par ordinateur n'a plus rien à voir avec la photographie, le cinéma ou la vidéo ; elle n'est pas le résultat d'une prise de vues d'un objet réel, mais celui d'un traitement point par point opéré dans un langage numérique sans relation avec ce qui est donné à voir. Tel sera, sans doute, le dessin animé de demain. Ainsi, Videosystem a lancé, en 1991, sous la responsabilité artistique de Moebius, la réalisation d'un long métrage uniquement en images de synthèse : Starwatcher. Mentionnons également Maison vole (1985), d'André Martin et Philippe Quéau, le premier film français en images de synthèse 3D, ou Tony de Peltrie (1986) de Daniel Langlois et Luxo Jr (1986) de John Lasseter.

Les grands courants esthétiques

Le cinéma d'animation est sans doute le secteur du cinéma où s'exprime la plus grande créativité. On ne saurait s'en étonner : le cinéaste est totalement maître de ce qu'il donne à voir ; tout est donc possible. On peut toutefois repérer trois grands courants.

Le courant fictionnel

C'est, de nos jours encore, le courant dominant. Le dessin animé cinématographique s'est développé aux États-Unis dans le sillage de la bande dessinée, quand la presse illustrée, qui proposait régulièrement toute une série d'historiettes mises en images, d'histoires sans paroles, de cartoons humoristiques, connut un grand essor, au début du XXe s. Winsor McCay est sans doute le premier à avoir porté à l'écran un personnage qu'il avait créé pour la bande dessinée (Little Nemo, 1910), ouvrant la voie à ce qui sera une constante de l'histoire du dessin animé : le lien avec la B.D. Ainsi Albert Uderzo et René Goscinny ont-ils lancé à la fin des années 1960 toute une série de films consacrés à Astérix, héros de leurs célèbres albums de bande dessinée : Astérix le Gaulois (1967), Astérix et Cléopâtre (1968), les Douze Travaux d'Astérix (1976).

Très vite, le dessin animé s'est révélé être un formidable moyen de conter des histoires. Avec son style lisse, son ton débonnaire, ses récits volontiers moralisateurs qui mettent le plus souvent en scène des animaux humanisés, Walt Disney a régné et règne encore en maître sur ce type de productions. L'arrivée de la couleur, qui favorise l'expression plastique des sentiments, puis celle du son, qui permet de souligner un mouvement à l'image par une phrase musicale le suivant pas à pas (les musiciens de cinéma appellent ce procédé le mickey mousing), ont ouvert la possibilité de dépasser les films-gags des débuts pour atteindre une véritable dimension fictionnelle.

L'accès au long métrage, à la fin des années 1930 aux États-Unis, marque une autre évolution importante pour le dessin animé. Lorsqu'il sort en 1937, le premier long métrage d'animation, Blanche-Neige et les Sept nains de Walt Disney, est une véritable révélation. Après lui, le dessin animé quitte le « petit monde » du court métrage pour trouver une distribution analogue à celle des films de fiction classiques.

La dépression économique des années 1930 puis la Seconde Guerre mondiale marque l’émergence d’un nouvelle vague de dessins animés, en réaction contre le côté un peu mièvre des productions Disney. Même si, dans la série des Tom and Jerry de Bill Hanna et Joe Barbera, ou dans les Woody Woodpecker de Walter Lantz, on retrouve un monde animal humanisé, l'esprit a changé. Marcel Martin, l'un des meilleurs historiens du dessin animé, parle de cette « recherche du paroxysme » dont Tex Avery (créateur du chien Droopy, du canard Duffy Duck, de l'écureuil fou « Screwy Squirrel ») est l'illustration remarquable, avec ses cartoons au rythme effréné qui dynamitent l'univers de Disney au profit d'un monde délirant et destructeur, s'en prenant allégrement à ce qui apparaît déjà, dans les années 1940, comme les conventions du dessin animé.

Aujourd'hui, la force et la permanence du courant fictionnel se mesurent à l'étonnante série d'images (le loup libidineux dont les yeux jaillissent des orbites, par exemple), de sons (les chansons de Blanche-Neige), de situations, et surtout à la fabuleuse galerie de personnages présents à la mémoire de plusieurs générations de spectateurs à travers le monde : Gertie, le dinosaure ; Félix le Chat ; Mickey Mouse (créé par Ub Iwerks et popularisé par Walt Disney) ; Donald, le canard ; le chien Pluto ; le lapin Bugs Bunny (créé par Chuck Jones) ; la pulpeuse Betty Boop de Max Fleischer ; Popeye, le costaud mangeur d'épinards d'Elzie Segar ; Droopy, le chien taciturne et ses fameux apartés. Bien d'autres, assurément, mériteraient de figurer sur la liste.

Malgré ses efforts, l'Europe n'a jamais pu égaler vraiment les États-Unis sur le terrain du dessin animé narratif et fictionnel. Toutefois, on peut compter trois grandes exceptions, qui s'inscrivent toutes dans la tradition du conte populaire : l'œuvre du peintre, décorateur et animateur tchèque Jiří Trnka, qui a tourné de nombreux films de marionnettes consacrés aux Vieilles Légendes tchèques (1953) et aux légendes chinoises (le Rossignol et l'Empereur de Chine, 1948) ; celle du Français Paul Grimault, auteur de l'émouvant et poétique Petit Soldat (1947) et de la Bergère et le Ramoneur (1953, en collaboration avec Jacques Prévert ; devenu le Roi et l’Oiseau en 1980) ; celle, enfin, du Soviétique Iouri Norstein, réalisateur du Conte des contes (Skazka skazok, 1979), film d'animation philosophique imprégné de références culturelles et picturales.

Un courant de recherche plastique

Certains ont pu reprocher au dessin animé fictionnel de donner trop d'importance à l'histoire, au détriment du dessin proprement dit, mais cette critique paraît généralement injuste. On doit en effet au dessin animé de fiction de remarquables créations graphiques ; il arrive même que le scénario ne soit pas à la hauteur du traitement plastique, comme on a pu en faire le reproche au très beau Gwen, le livre de sable (1984), du Français Jean-François Laguionie. Quoi qu'il en soit, il existe, parallèlement au genre dominant du dessin animé fictionnel, un courant de recherche plastique en prise directe avec l'art moderne.

Ainsi, dans les années 1910 et 1920, un mouvement se développe en France – avec le peintre d'origine russe Léopold Survage – et en Allemagne – avec Hans Richter, Walter Ruttmann et Oskar Fischinger – qui prône un cinéma abstrait qui puisse donner en images l'équivalent de pièces musicales. Le Canadien Norman McLaren s'inscrit dans cette lignée avec Begone Dull Care (1949), film en pellicule grattée sur une musique du trio Oscar Peterson ; chez cet ancien étudiant des beaux-arts, les références picturales sont multiples et vont de la peinture du XIXe s. (A Little Phantasy on a 19th Century Painting, 1946) à l'art optique (Pas de deux, 1968), en passant par le peintre Yves Tanguy (A Phantasy, 1953). En 1968, un autre maître canadien de l'animation expérimentale, George Dunnig, signe le Sous-Marin jaune (Yellow Submarine, sur une musique des Beatles), dont la plastique inventive s'inspire du pop art.

Le dessin animé « à message »

Il existe enfin un genre de dessin animé qui, par voie didactique ou humoristique, cherche à livrer un message politique ou philosophique. Le contenu peut être impertinent comme dans la Joconde (1958), du Français Henri Gruel, ou dénonciateur comme dans le Diable à ressort et les SS (1946), bouffonnerie antinazie du Tchèque Jiří Trnka ; dans Monsieur Tête (1959), le Polonais Jan Lenica donne une brève mais intense leçon de décervelage, sur un commentaire d'Eugène Ionesco. Le propos devient franchement philosophique dans le Théâtre de M. et Mme Kabal (1967), du Polonais Walerian Borowczyk, ou dans les productions inquiétantes du Japonais Yoji Kuri, très influencées par le théâtre occidental de l'absurde (Human Zoo, 1963 ; Love, 1963 ; la Salle de bains, 1971).

De l'utilisation du dessin animé

Parallèlement à son développement comme art à part entière, le dessin animé s'est mis, depuis les origines, au service d'autres types de production.

La publicité

Entre dessin animé et publicité, la relation s'est faite très tôt. L'un des tout premiers films de dessin animé fut aussi l'un des premiers films publicitaires : Matches Appeal, réalisé en 1899 par l'Anglais Arthur Melbourne Cooper, avait pour but d'inciter les Britanniques à envoyer des allumettes aux soldats mobilisés lors de la guerre des Boers.

En raison des importants moyens financiers dont il dispose, le dessin animé publicitaire est souvent d'une qualité et d'une inventivité remarquables ; c'est notamment dans ce domaine que l'on trouve les démonstrations les plus spectaculaires du travail sur les images de synthèse.

Les génériques

Nombre de génériques de films de fiction sont réalisés en dessins animés et constituent de véritables « pré-films ». Parmi les plus remarquables, on peut citer celui du Procès (1962) d'Orson Welles, traité par la technique de l'écran d'épingles d'Alexeieff, et les génériques réalisés par l'Américain Saul Bass, toujours parfaitement adaptés aux histoires qu'ils introduisent, qu'il s'agisse des Grands Espaces (1958) de William Wyler, de Carmen Jones (1954) d'Otto Preminger, ou des grands suspenses d'Alfred Hitchcock, tels Sueurs froides (1958), la Mort aux trousses (1959) et Psychose (1960) ; certains génériques en dessins animés sont même d'une meilleure qualité esthétique que le film qu'ils introduisent (le Tour du monde en quatre-vingts jours [1956], de Michael Anderson).

Le film didactique

Le dessin animé, on l'oublie souvent, constitue aussi un excellent outil pédagogique. Comparé à la prise de vues réelles, il cumule en effet les avantages du dessin, qui permet de faire ressortir les éléments essentiels grâce à la schématisation, et du cinéma, qui met en mouvement : sous nos yeux, une courbe démographique se trace, des flèches suivent la circulation de l'air dans les poumons, un profil orographique dessine la naissance des montagnes puis leur érosion. Rares sont les documentaires didactiques qui ne comportent pas de séquences de ce type. Ce n'est pas un hasard si Norman McLaren a été appelé par l'Unesco pour participer par le cinéma d'animation aux campagnes d'éducation dans le tiers–monde.

Le temps des mutations

En créant une demande sans commune mesure avec celle qui existait auparavant, le développement de la télévision a bouleversé le « paysage » du dessin animé.

Face au succès retentissant d'émissions comme Disney Channel, il est en effet apparu très vite que les stocks de films d'animation disponibles ne suffiraient pas à alimenter le réseau mondial des chaînes télévisées. On partit à la recherche de procédés d'animation économiques, et donc simplifiés : réduction du nombre d'images dessinées par seconde (au lieu des 24 images traditionnelles, certains dessins animés contemporains se contentent de 8, voire de 4 images par seconde), innovations technologiques (la création de l'Animographe permet de lier par des fondus enchaînés des séries de trois images et de donner de la sorte, à peu de frais, l'illusion du mouvement), recours à l'assistance par ordinateur.

L'empire du Soleil-Levant est le pays qui a su s'adapter le plus rapidement à ces nouvelles exigences, avec la production de séries au développement international comme Cyborg et Goldorak. À la fin des années 1980, l'industrie japonaise du dessin animé était en mesure de produire chaque année 1 800 épisodes de vingt-six minutes. Si la plupart de ces programmes rapportent des droits de diffusion, ce sont surtout les produits dérivés qui fournissent d'importantes royalties. Ce type d'industrie connaît un développement sans précédent : certaines séries de dessin animé donnent, par exemple, naissance à plusieurs milliers de produits dérivés différents (jouets, disques, livres, magazines, gadgets).

Quoi qu'il en soit, le dessin animé cible avant tout un public jeune, un public désireux de vibrer au rythme des événements racontés, même si de plus en plus de dessins animés pour adultes voient le jour. Cela conduit à une esthétique privilégiant les jeux de lumière, les mouvements de caméra, les effets spéciaux, le travail du son – en bref, l'expression de l'énergie – par rapport au récit. La numérisation de l'image vient à propos pour servir cette demande et cette esthétique.

Dans la mesure où elle conduit à supprimer la distinction entre prise de vues réelles et dessin animé, l'image de synthèse aurait pu apparaître comme signant l'arrêt de mort du dessin animé, mais, à l'inverse, le dessin animé a su se renouveler et porter le genre au rang de véritable art, comme en témoignent les œuvres des studios Pixar (le Monde de Nemo, 2003) et DreamWorks de Spielberg (Fourmiz, 1998 ; Shrek, premier dessin animé en compétition au Festival de Cannes, 2001), pour les États-Unis, ou celles, françaises, de Michel Ocelot (Kirikou et la Sorcière, 1998 ; Azur et Asmar, 2006), de Sylvain Chomet (Triplettes de Belleville, 2003), de Philippe Leclerc (les Enfants de la pluie, 2003). Sinon, deux auteurs ont donné à l'animation ses lettres de noblesse : Yoji Kuri (né en 1928), auteur de courts-métrages à l'humour mordant (Love, 1963 ; Samurai, 1965 ; Manga, 1976), et Hayao Miyazaki, qui nous fait entrer dans un monde débordant de féerie et de tendresse (Nausicaa de la vallée du vent, 1984 ; le Château dans le ciel, 1986 ; Princesse Mononoké, 1997 ; le Voyage de Chihiro, 2001).