art

(latin ars, artis)

Le sens du mot « art », comme la classification des activités qui s'y rattachent, a beaucoup varié au cours du temps.

Évolution du concept

Arts mécaniques et arts libéraux

Durant l'Antiquité et au Moyen Âge, seuls sont dignes de constituer les arts le langage et les productions de l'esprit. Les arts libéraux, activités intellectuelles libres des contraintes liées à la matière, s'opposent ainsi aux arts mécaniques où interviennent la main et le matériau. Cependant, tout en considérant les métiers comme inférieurs, on doit également reconnaître alors qu'il y a un art, c’est à dire un ensemble de moyens tendant à une fin déterminée, pour les exercer au mieux. En outre, certains de ces métiers, où la spéculation intellectuelle a sa part, forment à partir du xviiie s. le groupe des beaux-arts : architecture, sculpture, peinture, gravure, auxquels on joint musique et chorégraphie.

De l’artisan à l’artiste

Les praticiens de ces métiers, selon un processus entamé dès la Renaissance et amplifié par l'académisme, passent du statut d'ouvriers ou d'artisans, attelés à des tâches souvent collectives, à celui d'artistes, moins dépendants. On exigera encore longtemps de ces derniers qu'ils aient du métier, mais les métiers d'art seront désormais ceux des arts décoratifs, ou appliqués, auxquels architectes, peintres, sculpteurs peuvent toutefois collaborer.

Ce qui était jusque-là l'exception (le privilège intellectuel dont jouissait un Léonard de Vinci) est devenu habituel en Occident au xixe s. et, plus encore, au xxe s. : le « grand » peintre ou sculpteur, comme le poète, se voit largement reconnaître la mission d'exprimer, en dehors de toute finalité utilitaire à court terme et, presque, de toute contrainte socioculturelle, certaines dimensions privilégiées de l'existence. Cette façon nouvelle de voir la mission de l'art (et non plus des arts) résulte de l'exigence de liberté de plus en plus mise en avant par des artistes qui se veulent « créateurs » ou « chercheurs ».

Nature et buts de l’art

Définir la nature de l’art est une tâche difficile. Activité humaine que l'on ressent bien comme spécifique, elle possède néanmoins des contours qui se dérobent, comme se dérobent les frontières entre disciplines naguère codifiées (peinture, sculpture), voire même parfois la frontière entre art, écriture, sciences humaines, etc. L’art regroupe une multitude de réalités, de sensibilités et voit ses particularités intimement liées aux contextes historiques, géographiques et culturels au sein desquels il s’épanouit. Bien souvent porteur d'un message, il s’inspire de thèmes d’une infinie variété. L'art assume, dès son origine, une fonction symbolique par laquelle la société structure son imaginaire collectif, met en forme sa vision du monde, exprime ses aspirations et ses contradictions. L'œuvre n'est pas une simple imitation du monde extérieur, mais l'organisation d'un système de signes dépendant de l'état des techniques et des mentalités. Indice de l'aptitude de l'homme à se dépasser vers un ailleurs dont il l'inventeur, l'art brise les limites de sa condition temporelle.

L’art donne lieu depuis des périodes très anciennes à de nombreux écrits. Il est inséparable du discours qui le produit. Ce discours, d'abord diffus et immanent à la société, devient autonome à la Renaissance. À travers les écrits de peintres, les querelles théoriques, se poursuit l'élaboration d'une réflexion sur le rapport qu'entretiennent l'idéal et l'œuvre, et se mettent en place une histoire de l'art et une critique. Cette théorisation de l'art accompagne également la transformation du statut de l'artiste.

Art et artistes à travers les époques

La préhistoire

Les origines de l'art semblent se confondre presque avec celles de l'homme. Lorsque, vers 100 000 avant J.-C., au paléolithique moyen, l'homme de Neandertal maîtrise le feu, spécialise ses techniques de taille de la pierre et se sédentarise, s'éveille en lui un sens esthétique qui traduit une pensée symbolique. Le glacial âge du Renne, vers 35 000 avant J.-C., voit naître le premier art pariétal. La ronde-bosse apparaît 10 000 ans plus tard. Statuettes féminines et « Vénus » sont considérées aujourd'hui comme des symboles de fécondité. Mais toute interprétation de l'art préhistorique – c'est-à-dire antérieur à l'apparition de l'écriture – reste incertaine et problématique. À l'homme paléolithique absorbé dans ses activités primordiales de subsistance, de protection et de reproduction, on a tendance à ne pas accorder de création purement décorative ; tout est porteur de sens, religieux, magique, social. Il faut attendre le néolithique et l'invention de la céramique avec ses estampages cordés, rubanés, cardiaux, pour voir surgir le décor pur.

L’Antiquité

L'art funéraire et religieux

Porteuse d’une fonction magique et symbolique cette forme d’art relie l'homme au monde des dieux ou de la mort. Elle peut également exprimer son rôle politique et son rang social. Ainsi, au IIe millénaire avant J.-C., l'homme inscrit dans la pierre, dans le bronze, les signes qui l'unissent aux dieux et à l'au-delà et les insignes de son pouvoir temporel. Babylone voit naître une nouvelle idéologie de la monarchie, lisible dans la stèle d'Hammourabi : le roi revêtu de la majesté austère du législateur fait face à Shamash, dieu-soleil, patron de la justice. Le roi-prêtre est la figure centrale d'un art politique et religieux tant en Égypte qu'en Chine, où l'ordre de l'État conditionne l'ordre naturel et où la première fonction de l'art est d'assurer magiquement la bonne marche de l'univers. Le grand temple d'Abou-Simbel, en Nubie, réunit ces symboliques religieuse et politique en exaltant la divinité du pharaon Ramsès II. À cette époque, l'art rend la vie pérenne : en Crète, les « idoles-violons », figurines féminines en marbre déposées dans les tombes, jouent probablement le même rôle d'accompagnement protecteur que l'abondant matériel placé dans les mastabas de l'Ancien Empire égyptien ou que les bi, anneaux de jade entourant le jeune homme inhumé, vers 2270 avant J.-C., au Jiangsu, en Chine.

L’imitation de la réalité et le Beau idéal

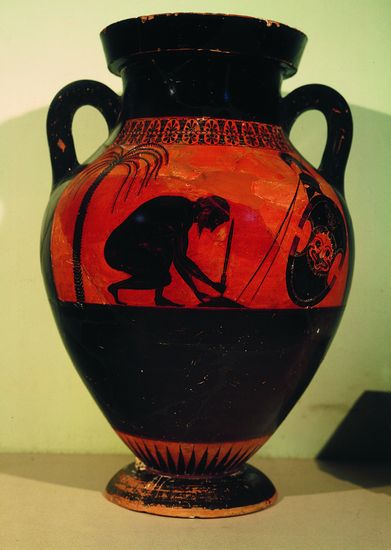

Le premier millénaire avant J.-C. voit surgir en Grèce des individus reconnus et désignés comme artistes. Le style comme marque d'une personnalité apparaît avec Craton de Sicyone et Philoclès l'Égyptien tandis qu’en Inde, en Égypte, au Proche-Orient, les productions artistiques restent anonymes. L'art comme expression autonome des activités humaines transparaît à travers une première théorisation qui nous est connue par les textes de Platon et d'Aristote : l'idéal artistique est la mimêsis, l'imitation de la réalité où l'homme est la mesure de toute chose. Au vie s. avant J.-C., à Athènes, les céramiques « à figures noires », souvent signées tant par le potier que par le peintre, sont exécutées dans des styles personnels : le potier et peintre de vases Nearchos excelle ainsi dans l'expression des sentiments, tandis que Lydos privilégie la valeur dramatique des sujets et qu'Exékias transforme un style narratif, prolixe et épique en une expression dépouillée, concentrée et proche de la tragédie. Dans la Grèce classique, l’art se tourne vers la recherche de la beauté idéale platonicienne. Cette quête est quelque peu délaissée à la période hellénistique et à Rome, où, jusqu'au iiie s. avant J.-C., les manifestations artistiques, considérées comme nuisibles, sont réservées aux dieux.

Le Moyen Âge

Grands noms

Au Moyen Âge, tandis qu'en littérature et en musique l'anonymat n'est déjà plus de mise, le nom de l'artiste-artisan apparaît sur le devant de la scène (Cimabue, Claus Sluter, …). Au viie s., saint Éloi, maître en orfèvrerie cloisonnée, peut être considéré comme le premier artiste connu de l'Occident médiéval. Au siècle suivant, l'art qui règne à la cour de Charlemagne constitue une école d'où émergeront quelques noms, comme, au ixe s., celui du scribe Godescalc. La sculpture romane produite par des ateliers sous la conduite de maîtres sort peu à peu de l'anonymat et nous livre des noms tels ceux de Bernard Gilduin à Saint-Sernin de Toulouse (xie s.), de Gislebert à Saint-Lazare d'Autun (xiie s.). À l'époque gothique, l'architecture et l'orfèvrerie dominent. Marquant sa production d'une empreinte personnelle, l'orfèvre Nicolas de Verdun crée le « style 1200 », et, au xiiie s., Pierre de Montreuil à la Sainte-Chapelle, Jean de Chelles à Notre-Dame signent leurs œuvres. Enfin, au début du xive s., le peintre et orfèvre Jean Pucelle élaborera le « style courtois », avec les Heures de Jeanne d'Évreux.

Évolutions notables

Durant la période médiévale l'art étend la gamme de ses sujets, réinvente le portrait et esquisse le paysage : Jean Fouquet signe le premier autoportrait sur un médaillon d'émail, tandis que les Van Eyck, qui utilisent la peinture à l'huile, résolvent les problèmes de perspective par la lumière et la superposition d'horizons dégradés. Dès lors que le créateur – reconnu – signe son œuvre, la première étape vers un art autonome est franchie, même si l'œuvre n'existe que par le discours religieux ou politique qui la sous-tend.

La Renaissance

L'hégémonie des arts plastiques

En Europe, les arts plastiques – peinture, sculpture – chargés d'un message tantôt religieux ou moral, tantôt politique ou social, suppléent les arts libéraux du Moyen Âge, et tiennent peu à peu le premier rôle, reléguant les arts dits mineurs – céramique, verrerie, tapisserie, ébénisterie, etc. – dans l'artisanat. La musique, de son côté, progressivement dégagée de la parole (le chant s'effaçant devant la musique instrumentale) à partir du xve s., se trouve du même coup en partie privée du message politique ou religieux dont elle était chargée. Liée aux mathématiques et à l'harmonie de l'univers à travers des représentations du monde comme celle de l'humaniste florentin Marsile Ficin, au xve s., elle perd ses prérogatives, tandis que la peinture acquiert son autonomie. Léonard peut ainsi établir la supériorité de cette dernière sur la musique : le durable l'emporte sur l'éphémère.

Des évolutions majeures

Au début du xve s., l'Italie renoue avec l'Antiquité. Elle n'y puise pas seulement des modèles de vocabulaire tels les ordres architectoniques, mais également les éléments d'une réflexion. L'art majeur est alors l'architecture : le maître d'œuvre est l'architecte. Le devenir est l'ambition de tout artiste, l'aboutissement de toute carrière. Vitruve, architecte et théoricien romain du ier s. avant J.-C., est traduit, illustré, édité en 1486, 1496 et 1497. Il est commenté et contesté par le Bolonais Sebastiano Serlio en 1537. Et chacun théorise : Palladio et Vignole en Italie, Androuet du Cerceau et Philibert de l'Orme en France. Si la sculpture reste figée dans une production dont seule l'Église est destinataire, la peinture, quant à elle, acquiert ses premières lettres de noblesse avec Alberti, qui publie son traité en 1436. Les Van Eyck avaient ébauché la perspective aérienne avec le dégradé des couleurs, Brunelleschi invente la perspective linéaire et Venise la peinture tonale, où la couleur change de ton en fonction de son exposition à la lumière, grâce à l'usage de la peinture à l'huile.

Amateurs et mécènes

Parallèlement à cette émergence du discours théorique sur l'art naît la figure du dilettante, l'amateur, qui, pour satisfaire une jouissance esthétique privée, constitue des collections et privilégie la peinture de chevalet, première manifestation d'un art indépendant. Du même coup, de nouveaux sujets s'introduisent, allégoriques, galants. Le portrait se développe, le nu fait son apparition. Les Flamands privilégient la scène de genre et le paysage. Le naturalisme règne avant de céder la place, dans les années 1480, à la manière décorative. Alors que le mécénat se développe – Isabelle d'Este, les Médicis, François Ier, Charles Quint, Philippe II, Rodolphe II de Habsbourg ont leur cabinet de peinture –, le mot « Académie » réapparaît parmi les humanistes, qui se réunissent autour de Laurent le Magnifique. Rome voit naître l'Academia di Bandinelli en 1530 puis celle de Saint-Luc en 1593, Florence celle de Vasari en 1563. Alberti pose les fondements de l'art comme activité noble : l'artiste, savant et lettré, est un homme libre, dégagé des corporations, et la peinture est l'égale de la poésie. Un siècle plus tard, les peintres français s'engageront sur la même voie.

Naissance et destin des beaux-arts

Le développement des Académies, au xviie s., puis celui du discours critique, au xviiie s., renforcent une évolution qui conduit à l'apparition du terme « beaux-arts ». Il faudra attendre leur épuisement, dans les années 1880, pour que les prérogatives des beaux-arts se trouvent contestées. Les artistes se réclameront alors des artisans. Les Arts and Crafts de William Morris en Angleterre, l'Art nouveau en France et en Belgique, l'esthétique « organique » aux États-Unis se donneront pour tâche de subvertir la notion de « beaux-arts », de « genres », d'« arts mineurs » et « majeurs ».

L’Académie royale de peinture et de sculpture

Les corporations françaises

Créés en 1380, les statuts des corporations françaises avaient été renforcés en 1582, puis de nouveau reconnus par le Parlement de Paris en 1647. Moins d'un an plus tard, une vingtaine d'artistes, dont Charles Le Brun, Philippe de Champaigne, Le Nain, La Hyre, Sébastien Bourdon, adressent une pétition au Conseil du roi pour obtenir la création d'une Académie : ils font notamment état des persécutions de la corporation, indépendamment de laquelle ils comptent poursuivre leur activité. En effet, les peintres, tout comme les sculpteurs, sont alors soumis à un long apprentissage chez les maîtres qui détiennent le monopole de la formation, de l'enseignement et, bien sûr, de l'exercice public de la profession. L'art, alors inféodé à l'artisanat, est ligoté par le commerce des maîtres tenant boutique. Les artistes qui refusent le passage par les ateliers doivent, pour échapper aux tracasseries judiciaires, obtenir un brevet de peintre du roi, qui accorde une protection personnelle au bénéficiaire, ou élire domicile dans des lieux d'immunité, couvents, collèges religieux, tel Philippe de Champaigne, hébergé par le collège de Laon.

Fondation de l’Académie

En 1648, le roi, en fondant l'Académie royale de peinture et de sculpture, reconnaît le talent de ces quelques peintres indépendants, mais trouve aussi une occasion de renforcer le pouvoir central : pour soutenir leur requête, les peintres ont su flatter l'intérêt politique du roi en affirmant que la mission essentielle des arts libéraux est d'embellir et de répandre son image, tâche que l'on ne saurait laisser à des « barbouilleurs, broyeurs de couleurs ». Et de revendiquer la dignité intellectuelle et culturelle de la peinture : l'artiste est un créateur, la peinture est une écriture qui contribue à éclairer l'homme, tout comme celle du poète, de l'orateur ou de l'historien. Il faut toutefois attendre le 7 juin 1652 pour que l'Académie soit pourvue de statuts, par lesquels elle devient une école – qui reçoit le monopole de l'enseignement –, pourvue d'une hiérarchie très stricte, renforcée par Colbert en 1655, puis en 1663. Parallèlement à cet objectif pratique, l'Académie se voit assigner une finalité théorique : la peinture et la sculpture se dégagent des arts « mécaniques » pour devenir des exercices de l'esprit.

Débats et questionnements

La querelle de la couleur et du dessin

C'est dans ce contexte que se noue la querelle sur la couleur et le dessin, ultime étape de l'accession de l'art à une totale autonomie, mais aussi moment d'élaboration de l'idée du Beau et de l'idéal de l'art. Les partisans du dessin affirment la primauté du trait, expression de l'Idée, définie depuis Platon comme une représentation abstraite : le dessin est aussi « dessein », projet intellectuel du peintre ; c'est ce qui rattache la personne à l'univers du discours et fonde la dignité libérale de la peinture. Poussin, en développant, particulièrement dans sa correspondance, une approche méthodique et scientifique, en insistant sur l'élaboration intellectuelle du tableau, incarne la position des partisans du dessin, les poussinistes, pour qui contester la primauté du dessin, c'est commettre un véritable « attentat politique ». Derrière Rubens, les partisans de la couleur, les rubénistes, considèrent le coloris comme « l'âme et le dernier achèvement de la peinture ». La querelle dure trente ans et s'éteint, en 1700, avec la victoire des coloristes. La « fidélité à l'histoire » qui a fondé la hiérarchie des genres n'est plus « l'essence de la peinture ». L'esthétique coloriste qui repose sur deux principes, « plaire et tromper », inspirera toute la peinture du xviiie s. et Diderot s'exclamera : « Pourquoi une belle esquisse nous plaît-elle plus qu'un beau tableau ? C'est qu'il y a plus de vie et moins de formes. »

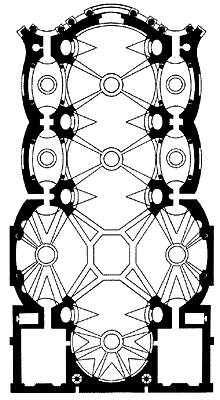

Théories architecturales

Pendant que la peinture prend peu à peu la première place dans le monde de l'art, l'architecture suit son propre chemin. Activité noble dès ses origines, elle devient au xviie s. le lieu par excellence de la géométrie. S'opposant – dans une réaction similaire à celle des peintres – aux traditions du chantier, les architectes introduisent une rationalité qui marquera tout l'âge baroque en Europe. Le père Derand, architecte de la Compagnie de Jésus et auteur d'un traité sur l'Architecture des voûtes ou l'Art des traits et coupes de pierres (1643), se dresse tant contre un artisanat rétrograde que contre l'Académie, et ses œuvres seront plusieurs fois rééditées jusqu'à la fin du xviiie s. ; les traités du graveur Abraham Bosse auront, eux aussi, une longue postérité pédagogique. Si une connaissance approfondie de la stéréotomie permet à l'architecte italien Guarino Guarini de combiner le caprice esthétique et un certain mysticisme mathématique, les problèmes délicats du passage de la théorie à la réalisation seront toutefois le plus souvent éludés et Johann Balthasar Neumann, à la Résidence de Würzburg, fera figure d'exception.

Évolution des beaux-arts

Lorsque, en 1752, le terme « beaux-arts » apparaît pour la première fois dans l'Encyclopédie, l'architecture, la sculpture, la peinture et la gravure occupent tout l'espace de l'art défini comme tel. Cette autonomie deviendra, à la fin du siècle suivant, le caractère fondamental de l'œuvre d'art. Avec Cézanne, la peinture s'affranchit du réel et l'harmonie picturale existe en soi. Brisant l'acquis de deux siècles de lutte, l'art moderne, selon le mot de Michel Tapié, naît « le jour où l'idée d'art et celle de beauté se sont trouvées disjointes ». Perdant sa fonction symbolique et coupant ses racines sociales pour ne devenir que l'expression d'une individualité, l'art perdra du même coup le contact avec ses commanditaires et ses destinataires. Ce divorce ne prendra fin qu'après la Seconde Guerre mondiale, lorsque la dispersion des artistes, l'internationalisation de l'art et sa diffusion intense, notamment par la multiplication des musées et des galeries, permettront de renouer la relation entre l'art vivant et le public.

Collections et musées

Le goût des collections

Évolution historique

Dès le iiie s. avant J.-C., le « musée » d'Alexandrie renferme des collections de rouleaux, d'instruments de physique, de bustes de philosophes et de savants. Au ier s. après J.-C., les collections privées voient le jour ; Philostrate décrit l'une d'entre elles. Il faut attendre le xive s. pour que bibliothèques et collections d'objets – qui, encore associées à cette époque, le resteront jusqu'au xvie s. – deviennent des collections d'œuvres d'art et se développent pour devenir un phénomène de société.

Source de savoir et de délectation esthétique, la collection est l'apanage de la classe dominante. D'abord destinée à satisfaire le loisir et l'étude d'un cénacle d'amis, la collection devient aux xviie et xviiie s. un symbole de richesse et de puissance économique. Pour la bourgeoisie financière du xviiie s., qui singe la noblesse, la collection est également le signe d'une culture personnelle et d'une sensibilité artistique.

Grands collectionneurs

La constitution des collections requiert les compétences d'un spécialiste, qui n'est autre que le peintre, souvent chargé en outre de la « garde » des œuvres, puis du marchand, qui conseille, mais parfois spécule. Des polygraphes donnent des conseils pour « le choix et l'arrangement d'un cabinet curieux », les guides de voyage répertorient les collections privées : c'est toute l'Europe qui, aux xviie et xviiie s., est prise d'une frénésie d'accumulation. Louis XIV, à l'imitation de Mazarin, héritier des dilettanti, crée la collection royale et l'enrichit, conseillé par Le Brun. Louis XVI et son surintendant des bâtiments et des jardins, le comte d'Angiviller, poursuivent une politique d'acquisition en complétant les tableaux des écoles française et italienne par des œuvres flamandes. Catherine II, guidée par Diderot, rachète une partie d'une des plus belles collections de l'époque, celle du financier Crozat. En 1750, alors que les beaux-arts sont au cœur du débat philosophique lancé par Jean-Jacques Rousseau, le marquis d'Argens, conseiller artistique de Frédéric II, explique dans le Mercure de France comment constituer et arranger une collection ; sa conception – le regroupement par école –, considérée comme scientifique, se répand bientôt dans toute l'Europe.

La publicité des collections

Dans la mentalité du xviiie s., l'œuvre d'art n'est pas seulement destinée à réjouir, dans la solitude, son propriétaire, elle a aussi une fonction sociale. Si, comme l'écrit Jacques-François Blondel dans son roman par lettres publié en 1774, « l'homme du monde est éclairé par les arts », encore faut-il qu'il y ait accès. L'œuvre d'art doit répandre le « bon goût » mais aussi éduquer l'œil et la main des artisans, dont la formation passe par la pratique du dessin. La question de la mise à la disposition du public des collections privées devient, dans le courant du xviiie s., un problème politique et social. Si le roi, auquel les collectionneurs privés sont donnés en exemple, est blâmé « d'entasser et d'ensevelir » ses collections dans « de petites pièces mal éclairées », il est également rendu responsable de la décadence de la peinture française, qui néglige grand genre et enseignement moral. L'Église n'échappe pas non plus à la critique. Inaccessibles et menacées de destruction par manque d'entretien, les œuvres ne remplissent plus leur fonction. L'opinion publique est prise à témoin des carences du pouvoir et le musée devient un enjeu politique ; des pamphlets sont publiés, en 1747, tandis que le duc d'Orléans est proposé en modèle : ses collections, bien disposées et bien éclairées au Palais-Royal, sont ouvertes aux amateurs et aux artistes.

C'est dans ce contexte que, en 1750, trois salles du palais du Luxembourg sont ouvertes au public. Les gardes suisses, chargés de la surveillance des œuvres, demandent une prime en raison de l'affluence. Le catalogue connaîtra sept rééditions jusqu'en 1759. Trente ans plus tard, l'affluence du public au Salon de 1783 démontre, s'il en était encore besoin, l'attente du public ; les 20 000 exemplaires du livret explicatif se vendent en deux mois. Des initiatives privées – considérées comme des concurrences déloyales et illégales par d'Angeviller – s'organisent parallèlement au Salon de l'Académie. Bulletins, nouvelles, « bureaux de correspondance » visant à diffuser les connaissances sont typiques du xviiie s. Les cercles culturels se multiplient, des cours, des conférences viennent appuyer les écrits, et les correspondants étrangers tissent un réseau européen.

Les musées

Les premiers musées

Née au xviie s., l'idée d'un progrès dans les arts poursuit son chemin au xviiie s. Mais l'invention, fondée sur l'imitation, doit chercher ses modèles dans l'Antiquité et dans son interprétation renaissante et classique. Ces modèles, grâce auxquels les beaux-arts – fondement du progrès – s'autorégénéreront, se doivent d’être accessibles à un large public. L'Europe entière donne l'exemple : le British Museum, projeté en 1750, voit le jour neuf ans plus tard ; en 1765 est créé l'Ashmolean Museum d'Oxford, tandis que, en 1769, deux illustres collections s'ouvrent au public : à Florence celle des Médicis, qui donne naissance au musée des Offices, et à Kassel celle du landgrave Frédéric II.

Le musée du Louvre

Conception du projet

C'est dans ce contexte que s'élabore le musée du Louvre, dans les années 1770. Deux commissions successives, composées d'architectes, de peintres et de sculpteurs, sont mises en place, en 1778 et en 1787. Le thème du concours pour le prix de Rome de 1779 est un « projet de musée ». Le problème n'est pas simple : la galerie du Louvre, long ruban de 410 m sur 10 m, n'a pas d'éclairage zénithal, et les problèmes de sécurité – la charpente est en bois et l'on redoute les incendies – comme le coût des travaux retardent les conclusions des commissions. En 1787, leur rapport conclut à la nécessité de garder la galerie « dans sa disproportion » et de faire venir « le jour d'en haut » à tout prix : à cet effet, 240 plaques de verre seront spécialement fabriquées. Enfin, le 31 mars 1788, le roi donne son approbation.

Force symbolique

![K. Lucjan Przepiorski, le Salon carré du Louvre […] K. Lucjan Przepiorski, le Salon carré du Louvre […]](/encyclopedie/data/images/1313816-K_Lucjan_Przepiorski_le_Salon_carr%c3%a9_du_Louvre_.jpg)

Avec la Révolution s'amorce le débat sur la place et le rôle de l'art dans la nouvelle société. Les artistes se révoltent contre l'Académie, mais le musée, quoique hérité de l'Ancien Régime, est soutenu par l'opinion. En 1791, la « commune des arts » présente à l'Assemblée nationale un mémoire où elle dénonce les petites vues de l'Académie, la stérilité de son enseignement, qui prépare les artistes à la servitude ; elle propose également la formation d'un Muséum national et d'une École nationale des beaux-arts. Le musée apparaît alors comme la conséquence et la garantie de la liberté de l'artiste. La Société des Neuf Muses, loge maçonnique qui regroupe l'élite intellectuelle et artistique de Paris, clame que « la France doit reprendre la place d'Athènes » et que le musée du Louvre doit se présenter comme « le sanctuaire de l'héroïsme et du dévouement patriotique ». Le Louvre, qui devait être « le palais des arts et l'asile des sciences », devient alors le temple de la mémoire révolutionnaire. C'est à ce moment que se dessinent deux principes fondamentaux qui prévaudront jusqu'à nos jours : la commission du Muséum décide que le Louvre n'admettra pas d'œuvres d'artistes vivants et déclare ne pas vouloir « d'un marchand comme patron de musée ». Le 10 août 1793, le nouveau musée du Louvre est ouvert au public à l'occasion de la Fête de l'Unité, s'inscrivant ainsi dans un projet à la fois politique et culturel.

Le succès des musées

La forte charge symbolique du musée du Louvre ne doit pas occulter, d'une part, l'activité culturelle intense de la province, d'autre part, la création à Paris même d'autres institutions patrimoniales portées elles aussi par l'opinion publique. L'arrêté de Chaptal du 1er septembre 1801, qui crée quinze musées de province – fait unique en Europe –, est l'aboutissement d'initiatives locales, dont certaines remontent à la fin du siècle précédent, et de la notion de « réseaux de musées » – renforcée par celle d'un réseau d'écoles centrales où le dessin joue un rôle fondamental – lancée à l'Assemblée nationale par Puthod de Maison-Rouge. En définitive, cet arrêté entérine dans la plupart des cas des « musées de fait ». Parallèlement, la confiscation des biens du clergé et des émigrés, sous la Convention, conduit, en 1795, à la création d'un dépôt au couvent des Petits-Augustins – l'actuelle École des beaux-arts – qui devient très vite, sous l'action d'Alexandre Lenoir, le musée des Monuments français, lequel connaît un immense succès populaire. De 1795 à la fermeture du musée, en 1816, son catalogue aura douze éditions ; Chateaubriand et Michelet en parleront avec émotion et sa disparition sera regrettée tant de l'élite que du grand public. C'est le musée de Cluny, confié à Albert Lenoir, le fils d'Alexandre, qui prendra la relève. Ce musée est représentatif de ce moment charnière qui voit le passage de la collection privée – ici celle d'Alexandre du Sommerard – au musée destiné au public. Créé par décret en 1843, le musée de Cluny ouvre ses portes l'année suivante ; le jour de son inauguration il accueille 12 000 visiteurs.

L'art comme marchandise

La nouvelle valeur de l’art

Au tournant du xixe s., l'œuvre d'art voit sa valeur d'usage remplacée par sa valeur d'échange. Le collectionneur, qui succède au prince et au mécène, se double d'un marchand. Ce transfert s'accompagne d'un changement de statut de l'artiste qui se veut désormais libre et indépendant, comme en témoigne l'initiative de David : en 1799, il fait payer 1,80 F pour voir son Enlèvement des Sabines, qu'il expose en marge du Salon ; dans un livret remis à l'entrée, le peintre revendique « le droit à l'existence économique et à l'échange ». Cette exposition particulière durera cinq ans et son auteur en tirera un revenu qu'aucune commande n'aurait pu égaler. La commande, nerf économique de la production artistique, est alors la sanction du Salon, qui, organisé par l'Académie, puis par l'administration, est d'abord le lieu d'exposition d'artistes sélectionnés. Dans les années 1840, les artistes admis au Salon deviendront tributaires du public. La critique et la presse forment l'opinion et influent sur la production des peintres et des sculpteurs. Les Salons, comme les expositions universelles, sont des manifestations de masse. On donne le chiffre de 1 200 000 entrées pour le Salon de 1846, de 519 000 pour celui de 1876, tandis que celui de 1872 connaît des pointes de 20 000 visiteurs les jours où l'accès y est gratuit.

L’importance des marchands

Le poids du public populaire et de la « critique parlée » détourne les peintres novateurs du Salon. Au cours du xixe s., l'art devient une valeur d'échange et la figure du marchand prend une importance nouvelle, annonçant le commerce contemporain de la production artistique. À la fin du siècle, le marchand de tableaux n'est plus un simple marchand de « bordures » (cadres) ou de « nouveautés », il oriente l'opinion et, surtout, influence les artistes : c'est ainsi que Vollard envoie Vlaminck et Derain travailler à Londres. En réaction à la culture de masse, le peintre perd peu à peu le goût de la « vie publique ». Il est poussé dans cette voie par les marchands qui, en lui proposant des contrats et des expositions particulières, lui permettent d'échapper aux affres du Salon et de la confrontation avec un public coupé des avant-gardes et de la création contemporaine.

La place des institutions

Les structures officielles, elles aussi, s'excluent de cette production, et il faut attendre 1945 pour que l'artiste, devenu « symbole de la liberté retrouvée », réintègre, en France, une place institutionnelle. La création du musée national d'Art moderne, en 1947, autorise Georges Salles à déclarer : « Aujourd'hui cesse le divorce entre l'État et le génie », proclamation qui prendra corps avec André Malraux et la création du ministère de la Culture, en 1959. Mais dans les années suivantes, Paris n'est plus la « nouvelle Athènes » ; Londres et New York profitent d'un marché parisien encombré de marchands et d'une surproduction d'œuvres. Le Salon de la jeune peinture succède, en 1953, au Salon des jeunes peintres et se voit relayé, en 1965, par un nouveau concept, celui de l'action culturelle au musée, qui vise à réconcilier création et public, comme en témoigne le projet ARC (Animation, recherche, confrontation).

Le temps de la spéculation

À partir des années 1970, les grandes expositions temporaires, célébrations de masse, s'inscrivent dans une politique de consommation culturelle dont les aspects économiques sont multiples et renforcent le triomphe du marché, tout comme les foires, et notamment la FIAC (Foire internationale d'art contemporain), créée à Paris en 1974 : l'œuvre d'art devient l'objet d'une spéculation effrénée et prend place dans la stratégie de placement des grandes sociétés internationales, particulièrement aux États-Unis et au Japon.

![K. Lucjan Przepiorski, le Salon carré du Louvre […] K. Lucjan Przepiorski, le Salon carré du Louvre […]](/encyclopedie/data/vignettes/1313816-K_Lucjan_Przepiorski_le_Salon_carré_du_Louvre__….jpg)