Charles Dickens

Écrivain anglais (Portsmouth 1812-Gadshill, près de Rochester, 1870).

« Donnez-nous des maisons, une nourriture meilleure, des lois plus humaines et n'écrivez pas « prisons » de quelque côté que nous nous tournions. »

Ce qui pourrait passer pour un manifeste révolutionnaire n'est en fait que l'appel, dans Carillons, du plus victorien des romanciers du xixe s. Cas singulier que celui de Dickens, dont Stephan Zweig n'hésite pas à écrire qu'il a été « vaincu par son époque », tandis que Bernard Shaw considère tel de ses romans (la Petite Dorrit) comme « un livre plus révolutionnaire que le Capital ». S'il se veut réformateur avec zèle et constance, Dickens n'en demeure pas moins traditionnellement sentimentaliste. Ouvert à tous les problèmes de son temps, il répugne pourtant à choquer les règles de la bienséance victorienne par des approches trop directes et violentes. Rejetant la dialectique ou l'anathème, c'est par le biais du cœur, des sentiments qu'il cherche à atteindre l'intelligence d'un public dont le goût et les idées conditionnent son œuvre.

D'abord établir le contact

Quand, dans Christmas Books, Dickens écrit : « Il est souhaitable que l'auteur d'un récit et son lecteur établissent une entente mutuelle le plus tôt possible », il exprime sa conviction la plus intime de la nécessité non seulement d'une certaine connivence avec son public, mais, bien plus profondément, d'une réelle communion. Il nourrit depuis son enfance une véritable passion pour la scène. Il aime les émotions brutales que procure le théâtre populaire et, à partir de 1846, uniquement pour le plaisir, metteur en scène, régisseur, acteur tout à la fois, il monte une troupe d'amateurs qui se produira jusque devant la reine. Quoique, paradoxalement, Dickens n'ait jamais réussi à produire que deux fort mauvaises pièces, il possède un sens profond de l'expression dramatique. Déjà, de son temps, ses romans sont adaptés pour le théâtre avant même que leur publication en soit terminée, et, de l'avènement du cinéma puis de la télévision à nos jours, principalement sous forme de comédies musicales ou de feuilletons, la presque totalité de son œuvre a été présentée au public, souvent plusieurs fois. Le besoin de communication qui anime Dickens s'exprime sous son aspect le plus direct dans les tournées de lectures publiques de ses œuvres. Commencées en 1857, elles connaissent un tel succès qu'il sera réclamé jusqu'aux États-Unis. Il hypnotise véritablement l'auditoire. Lui-même, transporté par l'étroite communion établie entre le lecteur et la salle, s'adonne jusqu'à l'épuisement physique à ce dialogue qu'il poursuit encore par ailleurs dans de nombreuses publications. À vingt-quatre ans, on le trouve directeur du Bentley's Miscellany, puis, de 1840 à 1859, il ne fondera pas moins de quatre nouveaux journaux, où il s'attaque à tous les sujets de l'actualité. Mais ce que la presse a révélé à Dickens, c'est l'énorme intérêt du grand public pour un roman publié sous la forme de livraisons périodiques.

« Faites-les rire, faites-les pleurer, faites-les attendre. »

En des temps où il n'existait pour ainsi dire aucune autre source de distraction ou d'évasion, un succès d'édition prend des proportions qu'il est difficile d'imaginer de nos jours. D'une livraison à l'autre, Dickens tient littéralement ses lecteurs en haleine. Par l'intermédiaire de ses amis, par le courrier qu'il reçoit et les fluctuations du chiffre des ventes, il connaît les réactions populaires et se trouve ainsi en mesure de modifier le comportement ou le destin de ses héros au gré des manifestations d'accord ou de réprobation du public. Ce perpétuel : « Croyez-vous que cela puisse se faire sans irriter le lecteur ? », comme il le demande à son ami John Forster, conduit parfois aux pires incohérences de l'intrigue et nuit souvent à la vérité psychologique. Aucun de ces défauts n'échappe à Dickens. L'essentiel, pour le romancier, c'est que son œuvre atteigne tous les objectifs qu'il lui assigne. Faire rire, telle est bien la première manière de Dickens. La critique a beaucoup débattu sur son « optimisme ». Il est vrai qu'il croit en la nature humaine, au progrès individuel ; que, dans le dénouement de ses romans, comme périt noyé le mauvais nain Quilp du Magasin d'antiquités, les méchants sont toujours punis, même si les bons y meurent parfois. Mais, bien mieux qu'un « optimisme » plus ou moins discutable ou convaincant, ce qu'il faut retenir de son œuvre, c'est la franche gaieté qui la baigne en maints endroits et l'humour qui s'en dégage toujours. Pourtant, ce comique lui-même subit une évolution très perceptible, à la fois dans sa qualité et par la place qu'il occupe. Alors que les Archives du Pickwick Club ne constituent qu'une longue suite d'aventures drolatiques, le comique encore débridé du récit picaresque de Nicolas Nickleby apparaît déjà d'une autre sorte. Sa place est plus limitée dans le Magasin d'antiquités. Il se transforme d'un roman à l'autre. Finesse des notations psychologiques, réalisme de l'observation font naître peu à peu cet humour tout en nuances tel qu'on le trouve dans les Grandes Espérances, et, quand en 1864 paraît son dernier roman, Notre Ami commun, le comique, s'il demeure efficace, semble plus forcé, plaqué superficiellement, dirait-on. L'humour ne s'efface jamais, mais la joyeuse verve des premières années s'est estompée peu à peu, alors que l'importance du « pathos » ne cesse de s'accroître. Grand lecteur des écrivains « sentimentalistes » du xviiie s., en particulier des raffinements émotifs de Laurence Sterne, porté vers ce genre par son tempérament émotionnel, Dickens va devenir très vite un des maîtres du pathétique : le monde victorien n'est pas tendre aux malheureux, mais aucune époque ne s'est autant complu dans les « bons sentiments ». Une telle mentalité fait mieux comprendre la passion sans précédent soulevée par les aventures de la petite Nell et explique que la mort de la jeune héroïne du Magasin d'antiquités, aussi bien que celle de Paul Dombey, ait pu prendre l'allure d'un deuil national. Le lecteur moderne évolué rejette formellement ce genre de pathétique, considéré comme une atteinte à sa dignité intellectuelle. Pour Dickens, au contraire, l'exploitation systématique des mouvements de l'âme, associée au rire, va constituer l'arme de guerre la plus efficace pour s'attaquer à la misère, à la souffrance, à l'iniquité. Son pathos, générateur d'idées, de situations ou de sentiments rudimentaires, s'élève, se transcende jusqu'au symbolisme, et celui-ci, à son tour, devient une satire à laquelle n'échappe rien de ce qui constitue le fondement même de la société victorienne : administration, argent, justice.

« La clef de la rue. »

Le « sentiment de classe » qui donne à l'œuvre de Dickens un impact si puissant, c'est aux sources mêmes de ses premières années, dans les expériences de son enfance et de son adolescence qu'on en trouve l'explication, les raisons et les racines. Dickens connaît concrètement l'injustice, la misère, physique ou morale… À douze ans, après avoir travaillé pendant le jour à la fabrique de cirage de Warren, il dort le soir et passe ses dimanches à la prison de la Marshalsea, où son père est incarcéré pour dettes, et cette épreuve, pour si brève qu'elle ait été en temps absolu- quatre mois à peine-, le marquera au plus profond de lui-même. L'expérience de la vie et des hommes de loi, il la poursuit ensuite comme clerc d'avoué dans l'officine d'Ellis et Blakmore, avant que ses fonctions de sténographe parlementaire lui fournissent l'occasion de découvrir les dessous de la politique. Dickens n'ignore rien non plus de ce qui se voit et de ce qui se cache dans les faubourgs populeux ou dans les quartiers pauvres de la capitale, Camden Town, Seven Dials, Whitechapel ou Saint Gile's, qu'il a parcourus, tenaillé par la faim. Londres, mais non la ville brillante et riche, est toujours présente dans son œuvre, avec ses rues, son spectacle et sa faune, qui forme la matière vivante d'une opulente et immortelle galerie de portraits. Au premier abord, le monde dickensien semble coulé dans un moule primitif, au dessin grossier, avec trois types élémentaires : les comiques, les méchants et les purs. Par ailleurs, le personnage de Dickens apparaît si monstrueux parfois dans sa forme, ses dimensions ou sa façon d'agir, qu'on pourrait être tenté de le croire dépourvu du moindre caractère d'humanité. Mais l'approche de ses héros, aussi bien au physique qu'au moral, se faisant essentiellement de l'extérieur, implique un grossissement du trait. C'est grâce à l'accumulation de détails minutieux dans la silhouette, le costume, le comportement, c'est encore parce qu'il souligne les tics professionnels, les particularités intellectuelles ou la cocasserie de leur langage que ses personnages en arrivent à prendre un tel relief, qu'ils s'imposent dans le souvenir et qu'on est toujours tenté de les retrouver sous une forme ou une autre dans la vie de tous les jours. Dickens va plus loin encore dans son appréhension de la réalité : si, à l'heure du dénouement, les personnages secondaires se retrouvent en scène pour que soit fixé leur sort aux yeux du lecteur, c'est qu'il a le sentiment de l'interdépendance de tous les hommes. Annonçant déjà le Proust du Temps retrouvé, il considère que, « dans notre voyage à travers la vie, nous rencontrons des gens qui viennent à notre rencontre, de maint lieu surprenant par maint chemin surprenant… et tout s'accomplira de ce qu'il nous est assigné de leur faire et de ce qui leur est assigné de nous faire ». Du mélange de burlesque et de monstrueux, du pathétique et de l'observation exacte naît le réalisme de Dickens, dont l'influence sur le roman français fera écrire à Remy de Gourmont en 1904 : « C'est de l'œuvre de Dickens qu'est sorti notre réalisme. » Mais, au-delà d'Alphonse Daudet (Jack, 1876), d'Anatole France (le Crime de Sylvestre Bonnard, 1881) ou de Tristan Bernard (Mémoires d'un jeune homme rangé, 1899), la marque de sa sensibilité ou de ses thèmes se retrouve dans toute une nouvelle génération d'écrivains, de Barrès à Loti et de Romain Rolland à François Mauriac.

« Je n'assisterai pas à cela en spectateur. »

Résolument du côté du peuple, contre l'aristocratie, Dickens n'en demeure pas moins bourgeois dans sa pensée politique. Il n'envisage jamais de supprimer les inégalités dans la répartition des biens, encore moins d'une façon « radicale », même lorsqu'il souhaite frapper « un grand coup pour les pauvres ». À l'égard des problèmes sociaux, son attitude est sentimentale et intuitive, à l'inverse d'écrivains comme E. G. Bulwer-Lytton ou miss Harriet Martineau, ses contemporains, qui, eux, appartiennent au courant rationaliste. Pourtant, Dickens est le seul dans la littérature de son époque à avoir eu l'écoute directe dans le cœur des petites gens. Animé d'un idéal artistique qu'il élève à la hauteur d'un apostolat, il va entreprendre pour eux dès Olivier Twist la série des réquisitoires qui s'échelonnent dans son œuvre entière. Mieux que Bulwer-Lytton dans son Paul Clifford (1830), il a su peindre les bas-fonds avec ses parias, pris dans un engrenage inexorable, dont la seule issue ne peut être que l'exécution capitale, qui les hante tous, comme le Jo de Bleak House. Lourde est donc la responsabilité des « honnêtes gens », qui, parce qu'il existe une police, refusent de voir ce problème et se donnent bonne conscience en votant une « new poor law ». « Je déteste tous les gens vertueux !… Ah ! je les déteste tous sans exception ! », clame Quilp du Magasin d'antiquités. Une société mal organisée dans ses structures, une philanthropie fonctionnarisée ne peuvent que déboucher sur l'univers des prisons, celui par exemple de la « Fleet », où séjourne Monsieur Pickwick, ou celui de la « Marshalsea », sinistre cadre de la vie de la petite Dorrit pendant de longues années. Malgré un premier succès obtenu avec le texte voté en 1837, Dickens ne cessera jamais de lutter contre la dureté, l'absurdité du système pénal anglais. Il en fera dans Bleak House, dominé par l'impopulaire « Court of Chancery », une satire d'une telle violence que l'opinion publique tout entière s'en trouvera secouée. Le premier aussi, Dickens a parlé, dans le Magasin d'antiquités, de « ceux qui vivent au milieu des foules, ou solitaires dans les grandes cités comme dans le seau d'un puits humain », thème que l'on retrouve dans l'Homme des foules d'Edgar Poe, et cette inadaptation de l'individu dans les grandes villes, qu'il souligne au travers d'Olivier Twist, de Nicolas Nickleby, de Bleak House ou de la Petite Dorrit, préfigure « le cauchemar climatisé » de John Updike, l'univers concentrationnaire de Saul Bellow qui aboutira à la désespérance de Samuel Beckett. Mais le grand thème de Dickens est celui de l'enfance. Dans aucun domaine, il ne s'est senti aussi à l'aise et n'a atteint des accents d'une telle intensité. Bien avant le Saint-Exupéry de Terre des hommes, il a vu un « Mozart assassiné » dans chaque enfant pauvre, enfant des « Workhouses » de la loi sur l'assistance de 1834, enfant des « Yorkshire Schools » à la réputation encore plus mauvaise. Après Nicolas Nickleby, il pourra dire avec satisfaction : « Il y avait un grand nombre d'écoles bon marché dans le Yorkshire. Il y en a très peu aujourd'hui. » Pour lui, la tragédie du destin de tous les enfants maltraités dans un monde impitoyable de Squeers et de Bumble, où même les parents sont sans entrailles, c'est que la pauvreté et la brutalité étouffent toutes les promesses que chacun d'eux portait en soi. Sans l'optimisme conventionnel des « happy ends », obligatoires pour ne pas heurter son public, et surtout sans les providentiels anges gardiens placés généreusement le long de la route de ces enfants sous la forme de parents adoptifs et de bienfaiteurs, sans les Peggotty, Mrs. Trotwood, Mr. Brownlow ou miss Maylie, le sort de ces infortunés serait sans espoir. La conviction secrète de Dickens, on la trouve exprimée dans la vision de Scrooge du Cantique de Noël : « Alors que la grâce de la jeunesse aurait dû orner leurs traits de plénitude, et les colorer de ses nuances les plus fraîches, une main sèche et racornie, comme celle de la vieillesse, les avait tirés et tordus et déchirés. Là où les anges auraient pu se fixer comme sur un trône, les démons se cachaient. » Malgré ce sombre pessimisme, Dickens demeure l'un des peintres inoubliables de l'enfance, et les premiers chapitres de David Copperfield, qui a la chance d'avoir connu une parcelle de vraie enfance, nous offrent peut-être ce qu'il a écrit de plus poétique. Qui n'a rêvé d'occuper la chambre « la plus parfaite et la plus désirable » sur la péniche-maison de Peggotty, dont « le charme merveilleux venait de ce que c'était un vrai bateau qui avait été des centaines de fois en mer, et qui n'avait jamais été destiné à être habité sur la terre ferme » ? Qui, mieux que Dickens, a traduit ce regard magique que l'enfance jette sur toute chose pour le trésor inoubliable des souvenirs de l'adulte ? Ces images naïves- cette odeur de homard, la glace au cadre incrusté de coquilles d'huîtres, la petite Emily « fort belle (ou que je jugeais telle) », Dora au milieu des géraniums- seront à jamais gravées dans l'esprit de David adulte, qui ne pourra plus voir une image pieuse sans penser à la péniche ni sentir une feuille de géranium sans revoir « un chapeau de paille avec des rubans bleus et des quantités de boucles, et un petit chien noir que deux bras minces élèvent vers un tertre de fleurs et de feuilles luisantes ».

LES COLLABORATEURS DE DICKENS

Hablot Knight Browne

En 1836 se suicide Robert Seymour, illustrateur de l'édition originale des Archives du Pickwick Club. Deux dessinateurs se présentent à sa succession : W. M. Thackeray et H. K. Browne. Ce sont les cartons du second qui seront retenus par Dickens, et, comme l'écrivain est encore Boz, le dessinateur, pour des raisons d'euphonie, signera désormais Phiz. De ce jour et pendant de longues années, malgré quelques orages, on ne pourra dissocier les personnages aux énormes bedaines ou étrangement filiformes des héros des Archives du Pickwick Club, de David Copperfield, de Martin Chuzzlewit ou de Bleak House. Hablot Knight Browne (Lambeth 1815-West Brighton 1872) n'avait reçu d'autre formation artistique que celle qu'il avait acquise chez le graveur William Finden, où il était entré tout jeune. Il ne put connaître la gloire d'être un grand peintre, mais sa célébrité de dessinateur illustrateur fut telle que les éditeurs se disputèrent sa collaboration, qu'il illustra les éditions originales des romans à grand succès (de Charles Lever, Harrison Ainsworth…) et reçut en 1868, une rente de la Royal Academy. En 1867, il fut frappé de paralysie.

William Wilkie Collins

On peut considérer William Wilkie Collins (Londres 1824-Londres 1889), romancier, fils du peintre paysagiste William Collins, comme un des grands maîtres du « mystère ». Son influence sur Dickens, avec qui il collabora, notamment dans les Household Words, y publiant successivement After Dark (1856), The Dead Secret (1857), apparaît surtout dans la recherche des péripéties sensationnelles déterminant la progression de l'intrigue, en particulier dans Bleak House et Little Dorrit. Parmi ses œuvres les plus célèbres, il faut noter Armadale (1866) et The Moonstone (1868).

John Forster

John Forster (Newcastle 1812-Londres 1876) fut le plus proche ami, le confident de Dickens, et son ouvrage biographique, la Vie de Charles Dickens en trois volumes (1872-1874), constitue malgré quelques omissions involontaires et inexactitudes (surtout pour la période d'après 1856) le document indispensable à toute étude sur Dickens. Il fait ses études de droit et d'histoire à l'University College de Londres avant de se consacrer au journalisme et à la littérature. Il écrit des biographies d'hommes d'État et collabore à plusieurs périodiques. En 1832, il entre au True Sun comme critique, mais, à la suite de sa rencontre avec Leigh Hunt, il va se transformer en agent d'affaires, conseiller et correcteur des écrivains en vue de cette époque. Il fait la connaissance de Dickens en 1836. Pendant plus de vingt ans, il demeurera pour celui-ci l'ami clairvoyant et dévoué, en même temps que le conseiller professionnel avisé. La correspondance de Dickens avec Forster est énorme. Empreinte d'une totale confiance, d'une sincérité rare, elle constitue le matériau de base de la Vie de Charles Dickens. Forster fut éditeur de 1847 à 1856, date de son mariage. Il laissa parmi ses œuvres quelques bonnes biographies comme la Vie d'Oliver Goldsmith (1848), la Vie de Landor (1868) et un ouvrage inachevé la Vie de Swift (1875).

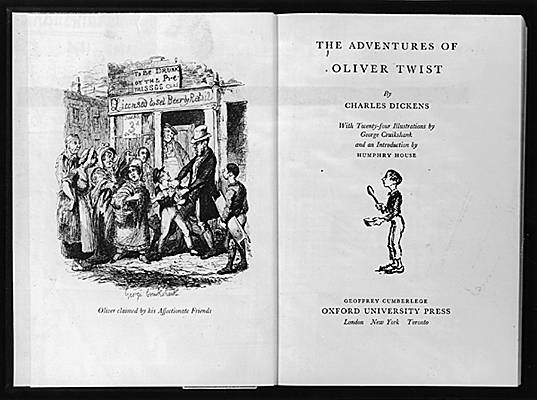

L'ŒUVRE DE C. DICKENS

L'ŒUVRE DE CHARLES DICKENS | |