Alphonse Daudet

Écrivain français (Nîmes 1840-Paris 1897).

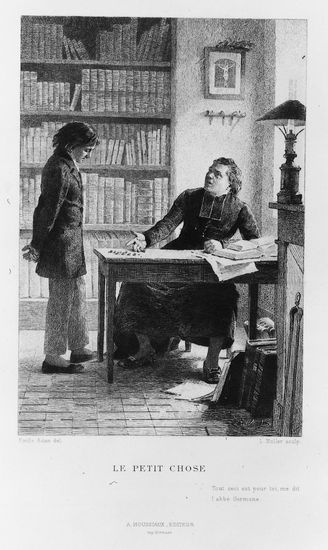

L'enfance du « Petit Chose »

Le futur auteur des Lettres de mon moulin naît le 13 mai 1840 à Nîmes, « avec son soleil, pas mal de poussière, un couvent de carmélites et deux ou trois monuments romains ». En cette terre de « parpaillots », en ces temps de monarchie parlementaire, bientôt de république, les Daudet sont catholiques et royalistes légitimistes : le fils d'Alphonse, Léon, s'en souviendra plus tard.

Issu d'un milieu bourgeois, Alphonse voit lentement sa famille s'enfoncer dans la ruine, au fil des spéculations hasardeuses de son père, Vincent. Cette gêne financière, qui explique, comme chez Zola à la même époque, bien des désirs ultérieurs de revanche, pousse la famille à s'exiler à Lyon, où le « Petit Chose » fait au lycée Ampère, des études, qu'il ne peut pousser jusqu'au baccalauréat. Pour vivre, il devient répétiteur à Paris (1857), comme on appelait alors les « pions », au collège d'Alès, avant de rejoindre son frère Ernest, journaliste en vue. Il fréquente le meilleur milieu littéraire et politique, de Gambetta ou Vallès, à gauche, jusqu'à Barbey d'Aurevilly en passant par Rochefort, le polémiste le plus redouté de son temps. Daudet boit ces conversations brillantes, même si, plus tard, le succès venant, il trouvera de bon ton de les dénigrer : dans « le Portefeuille de Bixiou », il évoque sans aménité « nos assemblées soi-disant littéraires, nos papotages, nos querelles, toutes les cocasseries d'un monde excentrique, fumier d'encre, enfer sans grandeur, où l'on s'égorge, où l'on s'étripe, où l'on se détrousse, où l'on parle intérêts et gros sous bien plus que chez les bourgeois, ce qui n'empêche pas qu'on y meure de faim plus qu'ailleurs ».

Un moulin conquiert Paris

Que vouliez-vous qu'il fît, comme dit le poète ? Alphonse fait des vers, et publie en 1858 un recueil intitulé les Amoureuses, au succès très mitigé. Le départ de son frère l'oblige à s'engager dans un métier rémunéré : il est embauché comme chroniqueur au Figaro.

Nous sommes au milieu du second Empire. Par chance, Daudet intéresse le duc de Morny, l'une des puissances du régime, qui le prend à son cabinet. Il a des loisirs, qui lui permettent d'écrire, avec Lépine, la Dernière Idole (1862) et de voyager, en Corse ou en Algérie – pays de soleil que lui imposent ses médecins : Daudet souffre de tuberculose. En Provence aussi, il parcourt les paysages de son enfance oubliée avec Mistral, le grand poète occitan de l'époque, fondateur du félibrige, tout auréolé alors du succès de Mireille (1859) : les Français sont bien disposés à l'égard des littératures régionales. Daudet, comparant implicitement la Provence, dans son dépaysement, aux solitudes du Nouveau Monde jadis chantées par Chateaubriand, évoquera dans les Lettres de mon moulin « ce Chactas en habit de ville, avec un col droit et un grand chapeau qui le gênait autant que sa gloire… » (« Monsieur Mistral »).

Daudet fait ses gammes provençales : il publie dans la presse des ébauches de ses futures œuvres, entre autres un conte intitulé le Chien et le Loup (1860), où, comme dans la fable de La Fontaine, le Loup (le Poète) préfère sa liberté à la servitude tarifée du Journaliste : le Poète famélique est tenté par les côtelettes juteuses du Journaliste, mais c'est ce dernier qui, finalement, jettera sa servitude aux orties pour écrire à son tour des poèmes. Dédoublement significatif…

Daudet trouve le temps de rédiger – sans grand succès – quatre pièces de théâtre et, enfin, le Petit Chose, portrait doux-amer de son enfance, qui paraît en feuilletons, avec succès, à partir de 1867. De 1866 à 1869, avec la complicité ponctuelle de Paul Arène, autre écrivain du Sud, il rédige et publie les chroniques qui, rassemblées par l'éditeur Hetzel en 1869, forment les Lettres de mon moulin. C'est un succès colossal. Daudet est définitivement lancé.

Le moulin de « Pampérigouste » (lieu imaginaire, mais au nom si chantant) se présente surtout comme un « anti-Paris » : « Comment voulez-vous que je le regrette, votre Paris bruyant et noir ? Je suis si bien dans mon moulin ! C'est si bien le coin que je cherchais, un petit coin parfumé et chaud, à mille lieues des journaux, des fiacres, du brouillard !… Et que de jolies choses autour de moi ! Il y a à peine huit jours que je suis installé, j'ai déjà la tête bourrée d'impressions et de souvenirs… » Dans « l'Homme à la cervelle d'or », il reprendra la même antienne : « Je vis à mille lieues des brouillards parisiens, sur une colline lumineuse, dans le pays des tambourins et du vin muscat. » Les Lettres de mon moulin passent très vite dans le répertoire populaire : « la Chèvre de Monsieur Seguin » est un récit coulé dans l'archétype des contes pour enfants, « l'Arlésienne » est mise en musique par le très populaire Bizet. L'ensemble du recueil offre aux Parisiens déjà saturés de toutes les malédictions urbaines le dépaysement qu'ils appelaient de leurs vœux. Tout le Sud défile sous leurs yeux par la grâce d'un conteur de première force : Avignon (« la Mule du pape »), la Provence (« le Curé de Cucugnan »), la Corse (« l'Agonie de la Sémillante »).

Entre réalisme acide et pittoresque provençal

Esthétiquement, pourtant, les Lettres de mon moulin, trop rarement lues in extenso, sont loin d'être un pur répertoire des beautés du soleil. Un fond de mélancolie habite plusieurs récits, « les Vieux », « les Douaniers », « la Mort du Dauphin » et l'extraordinaire « Légende de l'homme à la cervelle d'or ». Concurremment au Daudet poète, il y a un Daudet réaliste, et même naturaliste, dans la droite ligne des écrivains de son temps, Zola ou les Goncourt.

Le mariage de Daudet avec la comédienne Julia Allard (Paris 1844-Chargé, Indre et Loire, 1940), en 1867, est suivi, cette même année, de la naissance de Léon, premier fils d'Alphonse (il en aura un second, Lucien, en 1878). L'enfant rencontre chez ses parents tout ce que la France compte de grands noms des lettres, et s'engage, parallèlement à ses études de médecine, dans une carrière littéraire qui le conduira de la gauche anarchisante (les Morticoles, en 1898, sont l'une des satires les plus violentes jamais écrites du milieu médical) à la droite la plus extrême, antidreyfusarde, antisémite, attaquant au fil des colonnes de l'Action française (qu'il fonde avec Maurras en 1908), les politiciens libéraux, comme Briand. On lui doit un joli livre sur son père, rédigé en 1898 – il lui a succédé à l'académie Goncourt en 1897. En fait, il y a une logique souterraine du provincialisme d'Alphonse au nationalisme de Léon, logique qui éclatera au grand jour sous Pétain, quand les valeurs régionales seront mises au pinacle, que Giono, avec le Chant du monde, Pagnol, avec la Fille du puisatier, marcheront sur les traces de Daudet, et que les textes des Lettres de mon moulin seront la base des dictées inlassablement ânonnées dans les écoles.

Alphonse exploite au mieux la fibre du dépaysement. Libre à présent de tout souci pécuniaire, il publie les Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon (1972) et les Contes du lundi (1873). Peut-être sent-il, à certaines réticences, qu'il a trop versé dans le folklore provençal. Il renverse la barre et donne, avec Robert Helmont (1973), Fromont jeune et Ristler aîné (1874), et surtout Jack (1976), le Nabab (1878) ou les Rois en exil (1879), les grands romans réalistes conformes au goût des lecteurs de la IIIe République.

Jack, en particulier, histoire d'un enfant pauvre, délaissé par sa mère, ouvrier courageux mais sombrant peu à peu dans l'amertume et l'alcool avant de mourir phtisique, accumule tous les poncifs de la littérature populiste des Dickens et Zola que plus tard, Léon Daudet critiquera si violemment.

Daudet en arrive même à dénoncer le côté hâbleur des Méridionaux dans Numa Roumestan (1881), portrait au vitriol d'un politicien qui ressemble beaucoup à Gambetta. Daudet n'est pas dupe de sa propre verve méridionale, et le conteur inlassable sait faire son autocritique : « Nous ne sommes que des gens d'imagination et de paroles débordantes, des trouveurs, des brodeurs, des improvisateurs féconds, ivres de sève et de lumière, qui se laissent prendre eux-mêmes à leurs inventions stupéfiantes et ingénues. ».

Le succès, sans cesse grandissant, du réaliste Daudet assure, par effet de retour, le succès, d'abord relatif, du poète Daudet : relayées par le zèle des « hussards noirs de la République », les instituteurs, qui l'instillent dictée après dictée dans la conscience de leurs élèves, les Lettres de mon moulin s'imposent dans le public, et les autres écrits « pittoresques » de Daudet sont pareillement plébiscités. Tartarin revient dans Tartarin sur les Alpes (1885) et Port-Tarascon (1890).

Alternance toujours : Daudet écrit l'Évangéliste (1883), étude sur les ravages du zèle religieux, Sapho (1884), histoire quasi autobiographique d'une liaison entre un jeune homme et une actrice vieillissante, et l'Immortel (1888), satire acide des mœurs littéraires et académiques parisiennes. Il revient une dernière fois à la Provence, mais une Provence de la nuit et des fantasmes, une Camargue des brumes et des amours enfuies, avec le Trésor d'Artalan (1897). Entre-temps, il a rédigé ses Souvenirs d'un homme de lettres et Trente Ans de Paris (1888), série de croquis particulièrement parlants du milieu littéraire parisien.

Depuis 1884, Daudet se sait atteint d'une maladie nerveuse incurable – en fait, les ravages d'une syphilis contractée dans sa jeunesse conjuguée à sa tuberculose. Sa moelle épinière est touchée, et le mal lui fait connaître des affres épouvantables. Il en tirera un chef-d'œuvre posthume, la Doulou (« la Douleur »), publié en 1931, dans lequel il décrit l'angoisse, les déchirements, les traitements imbéciles d'une maladie incurable, et les impératifs de ses devoirs de père : « Je ne sais qu'une chose, crier à mes enfants : “ Vive la vie ! ” Déchiré de maux comme je suis, c'est dur. »

Jusqu'à sa mort, en 1897, Daudet oscille ainsi de la franche gaieté (Tartarin renouvelant Matamore, Risler aîné en rajoutant sur le Nucingen de Balzac, et le Nabab sur le Bourgeois gentilhomme) à l'ironie cinglante (Numa Roumestan), et même à la mélancolie la plus morbide (le Nabab meurt d'apoplexie, Jack expire à l'hôpital, Ristler se pend et le Petit Chose ne sera jamais poète, mais quincaillier). Comme dit l'un des personnages des « Douaniers » : « Voyez-vous, monsieur… on a quelquefois bien du tourment dans notre métier. »