Charles Maurice de Talleyrand-Périgord

Homme politique français (Paris 1754-Paris 1838).

Homme de tous les régimes, de la Révolution à la Restauration, Talleyrand fit de la diplomatie un art où le cynisme s'alliait à l'efficacité. Aussi empressé à servir qu'à trahir, et indifférent au jugement de l'histoire, il s'efforça avant tout de préserver le rang de la France en Europe.

Évêque malgré lui

Pied-bot de naissance ou par accident, il renonce au métier des armes et se rabat sur la carrière ecclésiastique. Lecteur des philosophes, franc-maçon, il ne change rien à sa vie libertine et obtient néanmoins du roi l'évêché d'Autun (1788). Député du clergé aux États généraux (1789), il rompt avec l'Église après avoir soutenu la Constitution civile du clergé (1790).

Ministre des Relations extérieures (1797-1807)

Réfugié en Angleterre puis aux États-Unis (1794-1796), il est ministre des Relations extérieures du Directoire, puis du Consulat et de l'Empire : il inspire le traité de Lunéville (1801), le Concordat (1801), la paix d'Amiens (1802) et le traité de Presbourg (1805).

La disgrâce

Opposé à la rupture avec l'Autriche, il est déchu de ses fonctions (1807). Ayant poussé le tsar Alexandre Ier à ne pas soutenir Napoléon Ier contre l'Autriche lors de l'entrevue d'Erfurt (1808), et soupçonné d'intrigue avec Fouché pour renverser l'Empereur, il est disgrâcié en 1809.

L'homme de tous les régimes

Devenu chef du gouvernement provisoire (1814), il fait voter par le Sénat la déchéance de Napoléon Ier et la proclamation de Louis XVIII. Ministre des Affaires étrangères sous la première Restauration, il joue un rôle essentiel au congrès de Vienne (1814-1815). De nouveau chef du gouvernenement (juillet-septembre 1815), il passe, à la fin de la seconde Restauration, dans l'opposition libérale. Louis-Philippe fait de lui son ambassadeur à Londres.

Retraite et repentir

Aspirant à la retraite, il demande son rappel, et consent, à la veille de sa mort, à faire acte de contrition devant l'Église (1838). Ses Mémoires sont publiés en 1891-1892.

Citations

« De la merde dans un bas de soie. »

(Description de Talleyrand attribuée à Napoléon Ier.)

« À midi cinq minutes, la branche aînée des Bourbons a cessé de régner. »

(Réflexion cynique de Talleyrand, assistant à sa fenêtre, le 29 juillet 1830, à la dernière des Trois Glorieuses qui renversèrent Charles X.)

1. La Révolution

1.1. L'évêque d'Autun

Né d'une famille aux multiples quartiers de noblesse, pied-bot de naissance ou par accident, le jeune Charles Maurice de Talleyrand-Périgord est élevé loin de ses parents – il se plaindra de leur indifférence à son égard – et montre une certaine indolence dans ses études. Son infirmité l'empêchant d'embrasser la carrière des armes, il est déchu de ses droits d'aînesse et destiné à l'Église. À seize ans, il entre sans vocation au séminaire. À vingt-cinq, il reçoit l'ordination, malgré une impiété à peine déguisée et après être passé, la veille de la cérémonie, par une crise de larmes. Il devient vicaire général du diocèse de Reims la même année. L'état ecclésiastique va pourtant favoriser son ambition. Bénéficier de la riche abbaye de Saint-Denis, l'abbé de Périgord peut en effet devenir en 1780 agent général du clergé de France. Bien que menant la vie des jeunes libertins de son temps, courant les tripots et les lieux de plaisir, il est nommé en 1788 évêque d'Autun. L'épiscopat lui apparaît sans doute comme l'antichambre du pouvoir. Prélat malgré lui, il est plus intéressé par les affaires du siècle que par le salut de ses ouailles.

1.2. L'évêque constitutionnel

Élu l'année suivante député du clergé aux États généraux, cet aristocrate qui ignore le peuple et méprise les idées égalitaires a compris l'intérêt d'adopter les nouveaux principes révolutionnaires. Il s'est lié avec le duc d'Orléans, avec Mirabeau et s'est affilié aux sociétés secrètes dont les manœuvres ébranlent la monarchie. À l'Assemblée nationale constituante, il préconise la mise à la disposition de la nation des biens ecclésiastiques et appuie avec force la Constitution civile du clergé, engageant ses curés à prêter le serment, ce qui indigne ses vicaires généraux. Il accepte même, quoique démissionnaire, de consacrer les nouveaux évêques constitutionnels, ce qui va permettre d'affirmer qu'il a « juré et sacré » sans excès de pudeur. Il a déjà prouvé ses sentiments patriotiques en officiant avec sa mitre et sa crosse au Champ-de-Mars, le jour de la fête de la Fédération (14 juillet 1790). La solennité de l'heure ne l'empêche pas de glisser à l'oreille de l'abbé Louis le mot fameux : « Ah, çà, ne me faites pas rire ! ».

1.3. Exilé en Angleterre puis aux États-Unis

Après la mort de Mirabeau, la tournure que semblent prendre les événements l'inquiète. Ayant jeté son froc aux orties, il se fait envoyer à Londres (février 1792) avec mission d'obtenir des Anglais une neutralité bienveillante à la veille de la déclaration de guerre à l'Autriche ; ces premiers pas dans la diplomatie restent sans succès. Rentré à Paris, il se désolidarise plus encore de cette révolution qu'il a contribué à déclencher. Après la chute des Tuileries, craignant pour sa liberté, il obtient un nouveau sauf-conduit et repasse la Manche. Il est temps : peu après, à la suite de la découverte de deux lettres compromettantes dans l'armoire de fer de Louis XVI, la Convention le met en accusation. À Londres, cependant, sa présence est mal vue de Pitt. Au bout de quelques mois, il est porté sur la liste des émigrés. Il gagne alors l'Amérique, où il demeurera plus de deux ans (mars 1794-juin 1796), voyageant, observant et se livrant au négoce. Mais l'exil lui pèse.

1.4. De retour en France

Le retour de Talleyrand en France a lieu en septembre 1796 grâce à l'appui d'une amie influente, Mme de Staël, qui fait rayer son nom de la liste des émigrés. Présenté à Barras, il réussit à se faire nommer ministre des Relations extérieures (juillet 1797). Des témoins l'entendront pousser un cri d'allégresse : « Nous tenons la place : il faut faire une fortune immense, une immense fortune ! » On peut, sur ce point, faire confiance à Talleyrand : il va en effet profiter de ses hautes fonctions pour faire payer ses services à leur juste valeur. Son salon de l'hôtel Galliffet devint le plus brillant de Paris. Élégants et élégantes n'oublieront pas la fête éblouissante qu'il donnera le 3 janvier 1798 en l'honneur de l'homme du jour : le général Bonaparte. Il encourage alors le jeune vainqueur des Autrichiens dans ses projets d'expédition en Égypte.

2. Le Consulat et l'Empire

2.1. Le ralliement bonapartiste

L'année suivante, Talleyrand est évincé de son poste par le Directoire (13 juillet 1799). Heureuse disgrâce. L'ambitieux sait flairer le vent : il participe de son mieux au complot qui porte Bonaparte au pouvoir (→ coup d'État du 18 brumaire an VIII). Ce grand seigneur courtisan a du reste séduit Bonaparte par ses flatteries et son charme de bonne compagnie. Malgré son masque immobile, son regard mort, son sourire sarcastique, M. de Talleyrand connaît l'art de plaire. Sa récompense ne se fait pas attendre. Quelques jours après le « coup de balai » donné au Directoire, il retrouve son portefeuille des Relations extérieures ; il prendra part aux grandes négociations du Consulat : traité de Lunéville (1801), paix d'Amiens (1802).

L'évêque défroqué est pourtant peu satisfait de la signature du Concordat (1801). C'est lui en revanche qui inspire les Articles organiques, qui déplairont fortement à Pie VII. Cette même année, un bref pontifical le rend à l'état laïc, sans toutefois l'autoriser à se marier (21 juin 1802). Mais en septembre suivant, poussé par Bonaparte (qui, sous prétexte de lui voir régulariser une vieille liaison, désire sans doute le brouiller définitivement avec l'Église et avec les Bourbons), il épouse une ravissante sotte, Mme Grand, sa « belle d'Inde ».

2.2. Honneurs et reconnaissance…

Le Premier consul comble pourtant Talleyrand de bienfaits et d'honneurs. Il puise même dans les caisses de l'État pour l'aider à acheter le superbe domaine de Valençay (mai 1803). L'entente semble parfaite entre le maître et le serviteur. Lors de la conspiration Cadoudal, il est certain que le ministre (malgré ses dénégations ultérieures) avertit Bonaparte de la présence du duc d'Enghien sur la rive droite du Rhin, et qu'il l'encourage dans la voie de la rigueur.

Napoléon sait reconnaître les services rendus. Devenu empereur (1804), il nomme Talleyrand grand chambellan et, deux ans plus tard, lui octroie la principauté de Bénévent, en Italie. La fidélité du prince va durer autant que l'ère des succès militaires. Cependant, plus sage que le conquérant, Talleyrand préconise une politique de paix avec les Anglais, et de ménagement à l'égard des vaincus. C'est ainsi que, après Austerlitz, ce réaliste déconseille à Napoléon de briser la monarchie autrichienne. Il ne peut empêcher le démembrement de la Prusse et ne joue aucun rôle dans les négociations de Tilsit. Quelques jours plus tard (9 août 1807), il présente sa démission à l'Empereur et reçoit, comme dédommagement, le titre de vice-grand-électeur.

En 1808, il pousse pourtant Napoléon à détrôner les Bourbons d'Espagne et le félicite de ses succès lors du « guet-apens » de Bayonne (plus tard, il se défendra de toute participation à cette affaire et fera habilement disparaître le dossier espagnol, comme celui du duc d'Enghien). Il doit même accepter de transformer son château de Valençay en prison dorée pour les infants dépossédés. Hospitalité forcée qui lui est d'ailleurs payée à prix d'or !

2.3. …avant la disgrâce

Cependant, les idées de Talleyrand s'écartent de plus en plus de celles du maître. Lors de l'entrevue d'Erfurt (septembre-octobre 1808), il engage, en cachette, le tsar Alexandre Ier à contrecarrer Napoléon dans ses visées d'hégémonie : « Le Rhin, les Alpes, les Pyrénées sont la conquête de la France, le reste est la conquête de l'Empereur, la France n'y tient pas. » Napoléon ignore le double jeu du personnage. Sa colère éclate pourtant lorsqu'en Espagne il apprend les intrigues de Talleyrand et de Fouché à propos de sa succession au trône. Rentré aux Tuileries, il abreuve d'injures le prince de Bénévent en une scène fameuse qui rend la victime malade d'émotion (janvier 1809).

2.4. …et la conspiration

Ainsi humilié en public, privé de son titre de chambellan, Talleyrand courbe l'échine, mais il se venge en vendant à l'Autriche des renseignements militaires. Pour soutenir son train de vie, il lui faut des sommes énormes. Des millions tombent dans son escarcelle blasonnée. On a retrouvé une lettre de lui au tsar, datée de septembre 1810, dans laquelle il lui offre de se mettre à son service moyennant un versement de 1 500 000 francs.

Malgré l'éclatante réussite de la politique impériale, Talleyrand vit alors dans l'attente du « commencement de la fin ». « Je restai assez au courant des affaires pour calculer l'époque de la catastrophe », écrira-t-il. Mal surveillé par le duc de Rovigo, ministre de la Police complaisant, son hôtel de la rue Saint-Florentin est devenu un centre d'opposition. « Je n'ai conspiré de ma vie qu'aux époques où j'avais la majorité de la France comme complice », expliquera encore le prince. L'ère des grandes défaites survenue, il travaille de son mieux à déboulonner le colosse, escomptant l'arrivée prochaine des coalisés à Paris. Il en avance même l'heure en faisant parvenir des conseils stratégiques à l'état-major russe. Grâce au stratagème d'un ami, M. de Rémusat, qui fait fermer plus tôt que prévu la barrière de Chaillot, il demeure dans la capitale malgré les ordres de l'Empereur, après le départ du Conseil de régence. Il peut ainsi accueillir les Alliés et recevoir le tsar chez lui, rue Saint-Florentin.

2.5. L'habile diplomate

Devenu chef du gouvernement provisoire (1er avril 1814), Talleyrand fait proclamer par le Sénat la déchéance de l'Empereur et use de son influence pour rendre à Louis XVIII sa couronne. Il va au-devant du comte d'Artois, envoyé par son frère en estafette, puis fait signer la convention d'armistice (23 avril) qui précède le traité de Paris. Le roi, dès son retour, le nomme ministre des Affaires étrangères et l'envoie comme plénipotentiaire au congrès de Vienne. « Je me crus le droit et je regardais comme un devoir de réclamer ce poste », dira le prince. Son habileté diplomatique lui permet en effet, face aux représentants des autres États, de redevenir le meneur du jeu. Affectant une attitude de complet désintéressement et brandissant le sacro-saint principe de la légitimité, il réussit à diviser les Alliés et à replacer la France à son rang de grande puissance. En revanche – et les historiens le lui reprocheront plus tard vivement –, il consent à l'installation de la Prusse sur le Rhin.

3. La Restauration

3.1. Président du Conseil (juillet-septembre 1815)

Le retour de Napoléon (mars 1815) arrête Talleyrand dans ses élans. Après Waterloo, il trouve le roi moins bien disposé à son égard. Il obtient cependant la mission de former le ministère (9 juillet), mais doit, à regret, accepter la présence de Fouché à ses côtés (« le vice appuyé sur le crime », dira Chateaubriand, qui voit arriver les deux hommes ensemble).

Talleyrand s'empressera du reste d'abandonner ce mauvais compère lorsqu'il le verra près d'être chassé. Entre-temps, il s'est efforcé de pallier les abus de l'occupation et a vainement tenté de tenir tête aux ultras. Mais les haines de ceux-ci s'amoncellent sur la tête de l'évêque renégat. Après l'élection de la Chambre introuvable, il doit offrir sa démission (23 septembre 1815). Il affecte l'impassibilité : « C'est sans regret que je me retirai des affaires publiques, avec la résolution arrêtée de n'en plus jamais prendre la direction », écrira-t-il. Il est permis de ne pas le croire sur parole… À son départ, il reçoit du roi le titre de grand chambellan.

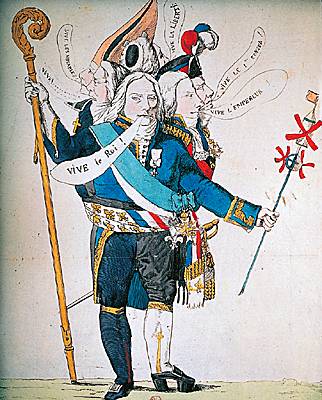

3.2. En retrait, mais toujours à la manœuvre

Le prince vit alors la plus grande partie de l'année à Valençay, où sa nièce Dorothée de Périgord – promue duchesse de Dino en 1817 – joue le rôle de châtelaine (Talleyrand a réussi à éloigner sa femme légitime). Il veut alors ignorer les attaques dont il est l'objet. Le Dictionnaire des girouettes le surnomme le prince de « Bien au vent », les caricaturistes raillent les palinodies de l'« homme aux six têtes », le personnage prêt à servir ou à desservir tous les régimes. Aigri par l'inaction, Talleyrand critique toutes les initiatives du gouvernement. Selon le mot de Castellane, la vue d'un ministre des Affaires étrangères lui fait toujours mal. Il continue cependant à siéger à la Chambre des pairs. En 1821, son intervention en faveur de la liberté de la presse le met en vedette. En 1823, attaqué par le duc de Rovigo au sujet de sa participation à l'affaire d'Enghien, il a la satisfaction de voir le roi fermer la porte des Tuileries au nez de son accusateur.

Après la mort de Louis XVIII, il se montre plus rarement en public. Il va pourtant à Reims assister au sacre de Charles X. Toujours clairvoyant, il devine que les ultras conduiront le roi à sa perte. En 1827, il est victime d'un pénible incident : au cours d'une cérémonie à Saint-Denis, il est ignominieusement giflé par un aventurier nommé Maubreuil. Il affecte devant les tiers un superbe mépris à l'égard de ce « coup de poing » qui l'a pourtant jeté par terre.

4. La monarchie de Juillet

4.1. Au service de Louis-Philippe

Passé ouvertement dans l'opposition libérale, Talleyrand s'est lié d'amitié avec Thiers, Royer-Collard, Armand Carrel et surtout avec le duc d'Orléans (→ Louis-Philippe). Lorsque éclate la révolution de Juillet, il envoie un message à Mme Adélaïde, la priant de pousser son frère à prendre la tête du mouvement. Puis il adjure Louis-Philippe d'accepter la couronne.

4.2. Ambassadeur extaordinaire à Londres

Celui-ci le remercie de son dévouement en le nommant, non pas ministre, mais ambassadeur en Angleterre : « Ce n'est pas à Paris mais à Londres qu'on a besoin de moi », affirmait le prince. Le cabinet de Saint James ne se montre en effet pas très favorable au nouveau régime, et il est nécessaire de s'assurer de l'amitié britannique à une heure où les gouvernements conservateurs du continent se montrent hostiles au roi « usurpateur ».

Le prestige de Talleyrand est considérable à Londres, et l'accueil des Anglais dépasse ce qu'on peut espérer. L'ambassadeur réussit à créer un climat de confiance entre les deux pays. À cette époque, le problème le plus brûlant est celui de l'indépendance belge . La France et l'Angleterre le résolvent de concert, et l'on voit à Bruxelles l'avènement de Léopold Ier, qui va épouser la fille de Louis-Philippe. Le dernier acte diplomatique du prince est, le 22 avril 1834, la signature du traité de la Quadruple-Alliance (France, Angleterre, Espagne, Portugal).

4.3. Mea culpa in extremis

En septembre suivant, âgé de quatre-vingts ans, Talleyrand comprend qu'il est temps de faire retraite et demande son rappel. Il partage, dès lors, son temps entre Paris, Valençay et Rochecotte, propriété de la duchesse de Dino. Il donne encore des réceptions, au cours desquelles ses invités le voient apparaître poudré, frisé, hiératique. Cependant, il s'affaiblit. Le grand problème de son entourage, et de sa nièce en particulier, est de le réconcilier avec l'Église. L'abbé Dupanloup, futur évêque d'Orléans, s'attelle à la tâche. Le prince le fait attendre, affichant une sorte de coquetterie de lenteur. Il consent enfin à dicter une solennelle rétractation de ses erreurs, puis reçoit les derniers sacrements. Se souvenant que le jour de son sacre on lui a joint les paumes, il présente à l'abbé Dupanloup ses mains fermées en proférant ces mots stupéfiants : « N'oubliez pas, Monsieur l'abbé, que je suis évêque. » Quelques heures plus tard, la longue intrigue qu'a été son existence prend fin.

Sa mort ne désarme pas ses adversaires : Chateaubriand et Hugo lui consacrent des pages vengeresses. Le mourant a laissé des Mémoires, rédigés en plusieurs morceaux et qui seront publiés en 1891-1892. L'homme qui a accordé ses services à cinq régimes successifs y relatait l'histoire de son temps telle qu'il voulait qu'elle fût connue, gardant un silence prudent sur les points délicats, mais s'étendant sur tous les événements où son étonnant génie avait marqué le plus d'éclat.

Par avance, il avait demandé à ceux qui le suivraient de lui rendre justice, ou, à défaut, de lui témoigner de la clémence : « La postérité portera un jugement plus libre et plus indépendant que les contemporains sur ceux qui, placés comme moi sur le grand théâtre du monde, à une des époques les plus extraordinaires de l'histoire, ont droit, par cela même, d'être jugés avec plus d'impartialité et plus d'équité. »