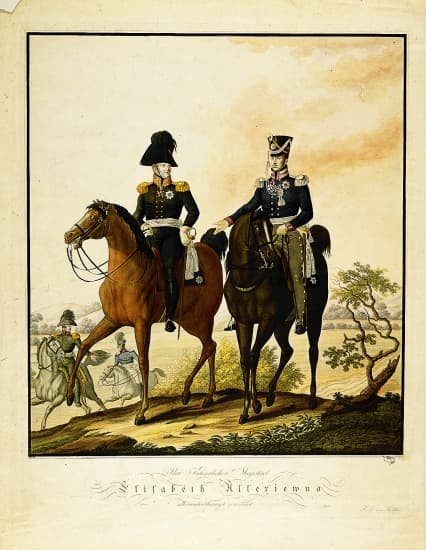

Alexandre Ier

(Saint-Pétersbourg 1777-Taganrog 1825), empereur de Russie (1801-1825).

1. Un début de règne prometteur

De sa naissance à son avènement le 24 mars 1801, le jeune Alexandre vécut au milieu de tragédies familiales. Jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, il dut se partager entre deux cours rivales : celle de sa grand-mère Catherine II, qui voyait en lui son véritable héritier, et celle de son père, le tsarévitch Paul, qui considérait que le trône aurait dû lui revenir de droit à la mort de Pierre III.

Devenu tsar (1796), Paul continua à soupçonner son fils, qui finit par accepter l'idée d'une conjuration tout en se ménageant un alibi : on déposerait le despote sans toucher à sa vie. Se faisait-il quelque illusion ? Les conjurés, en tout cas, savaient pertinemment que le succès du complot reposait sur le meurtre du souverain : Alexandre recueillit les fruits de l'assassinat (mars 1801) et s'abstint de châtier les coupables. Son caractère devait toujours conserver la marque de ces années difficiles : obligé de dissimuler constamment ses sentiments, il s'était habitué à une duplicité qui lui valut, de la part de Napoléon, le qualificatif de « Grec du Bas-Empire ».

Sa formation intellectuelle avait encore accru cette faculté de dédoublement : nourri de la philosophie des Lumières par son précepteur, le Suisse La Harpe, le jeune prince avait rêvé d'un monde plus conforme à la raison, et il affectait de se dire partisan d'un régime constitutionnel, voire républicain. Mais l'idéologue se doublait d'un réaliste qui comprenait que toute transformation brutale risquait de se traduire par une jacquerie généralisée, et que l'appareil d'État ne pouvait pas fonctionner sans l'adhésion de la noblesse, la seule classe instruite. Un tel programme impliquait une évolution par étapes, où le souverain jugeât seul du calendrier des réformes, car il était en fait fort jaloux d'un pouvoir qu'il parlait sans cesse d'abandonner. D'où les contradictions perpétuelles d'une politique qui devait faire alterner les déclarations d'intention progressistes et la défense de l'ordre existant, au risque de mécontenter tout le monde.

Le règne commença pourtant dans l'enthousiasme : en se plaçant sous le patronage de son « illustre grand-mère », le nouveau tsar rassura les conservateurs exaspérés par l'expérience récente d'une tyrannie sans fard, tandis qu'il rendait l'espoir aux disciples des « lumières » en réunissant un comité officieux d'amis intimes que l'on savait hostiles au servage. La censure se relâcha : l'État encouragea même la diffusion des théories d'Adam Smith, et il peupla de professeurs rationalistes les chaires des universités nouvellement créées avec un statut d'autonomie. Mais l'équivoque ne tarda pas à se dissiper : dès 1804, le tsar laissait la police confisquer tous les exemplaires d'un livre dont il avait pourtant approuvé le manuscrit, l'Essai sur l'éducation d'Ivan Petrovitch Pnine. Les discussions secrètes sur le servage n'aboutirent qu'à l'oukase illusoire de 1803, qui obligeait les seigneurs à laisser une tenure aux paysans en cas d'affranchissement, mais subordonnait la libération des serfs à la libre décision des maîtres.

2. Le poids de la politique étrangère

La situation extérieure, il est vrai, contribua pour beaucoup à cet avortement. Alexandre espéra d'abord imposer sa médiation entre la France et l'Angleterre, dont il redoutait également les ambitions : Bonaparte menaçait l'influence russe en Allemagne, mais les marchands britanniques dominaient les échanges extérieurs de la Russie au point d'en compromettre l'indépendance économique. Cette politique trop subtile échoua : les deux rivales se passèrent du tsar pour conclure la paix (1802), puis pour reprendre les hostilités (1804).

Rejeté vers les coalitions, Alexandre se trouva entraîné dans les défaites de ses alliés (→ Austerlitz, 1805). Battu encore à Friedland (1807), sans être vaincu définitivement, il tourna son ressentiment contre l'Angleterre et accepta de s'allier à Napoléon (→ traité de Tilsit, 8 juillet 1807) : cette sortie honorable lui assurait, au mieux, un condominium sur l'Europe, au pire, un répit salutaire.

Il le mit à profit pour envisager une réorganisation d'ensemble de l'État : en 1809, il fit rédiger par son favori Speranski, conseiller d'État de 1806 à 1812, un projet de Constitution qui confiait le pouvoir législatif à une représentation nationale, sous réserve de la sanction impériale. Malgré ses timidités, ce plan suffit à effrayer la noblesse : bien qu'il maintînt la division de la société en ordres, il prévoyait un régime censitaire qui confondait les privilégiés dans la masse des propriétaires et il prévoyait une réglementation du servage par la loi.

Le 29 mars 1812, Alexandre sacrifia Speranski en l'accusant fallacieusement de haute trahison. À la veille d'un conflit décisif, il jugeait cette concession nécessaire pour calmer le mécontentement de l'opinion : l'adhésion au Blocus continental avait, en effet, lésé les intérêts des propriétaires, privés de leur principal débouché ; les dépenses militaires et le déficit de la balance commerciale avaient relancé l'inflation, réduisant le papier-monnaie au quart de sa valeur nominale. L'écrivain Karamzine faisait circuler un pamphlet où il tournait en dérision la manie des réformes qui n'étaient que « poudre aux yeux », puisque l'incurie et la corruption subsistaient ; il s'interrogeait avec angoisse sur la résistance qu'un pays démoralisé pourrait offrir à une invasion.

L'événement devait démentir ces pronostics et rendre au tsar sa popularité perdue. Non sans aléas : si Alexandre reçut à Moscou un accueil triomphal au lendemain de l'attaque napoléonienne, l'abandon et l'incendie de l'ancienne capitale (septembre 1812) ranimèrent les critiques contre un homme que l'on soupçonnait encore de rechercher un compromis avec l'envahisseur, et que l'on taxait à mots couverts de lâcheté parce que, trop conscient de son infériorité en matière de stratégie, il avait quitté l'armée en campagne.

Mais la victoire transfigura le personnage : salué comme un libérateur en Allemagne (1813) et même en France (1814), Alexandre put se croire l'arbitre de l'Europe. L'ambiguïté même de son rôle le servait : les uns saluaient celui qui avait imposé une charte aux Bourbons et donné une Constitution à la Pologne restaurée ; les autres admiraient le rédacteur de la Sainte-Alliance (1815), qui fondait la légitimité du pouvoir sur la tradition chrétienne.

3. Une politique intérieure contradictoire

Dans l'esprit du tsar, influencé par la baronne de Krüdener, ces deux tendances se conciliaient : tout en reniant le rationalisme de sa jeunesse, il avait conservé une religiosité propre au xviiie siècle, qui réduisait le christianisme à une philosophie morale et sociale, compatible avec la notion de progrès historique. Dans un discours prononcé en 1818 devant la diète de Varsovie, il justifia le régime constitutionnel par l'état de la civilisation en Pologne, et il exprima l'espoir qu'il en serait de même un jour en Russie. Dans une autre marche de l'Empire, les provinces baltes, il affranchit les serfs, sans la terre, il est vrai, ce qui les laissa sous la dépendance effective de leurs anciens seigneurs.

Mais, en Russie même, il rétablit pour les serfs indociles la peine de déportation en Sibérie. S'il fit préparer en secret un nouveau projet de Constitution et des plans d'affranchissement, ces vagues promesses ne suffirent plus à satisfaire l'élite de la jeune génération, dont les récents événements exacerbaient l'impatience. En révélant aux officiers la grandeur du peuple russe, la « guerre nationale » leur avait rendu intolérable le maintien du servage, tandis que les années d'occupation en France leur avaient donné une expérience concrète de la liberté. Loin d'accorder à ces aspirations la soupape d'une expression légale, Alexandre s'attaqua à l'autonomie des universités en faisant expulser les professeurs suspects de kantisme et en pliant l'enseignement de la philosophie, voire des sciences naturelles, aux dogmes chrétiens.

Pendant ses séjours fréquents à l'étranger, il délégua pratiquement ses pouvoirs au général Araktcheïev, dont le nom devint synonyme de sottise et d'arbitraire. Mais ce paravent commode ne dissimulait pas aux initiés les responsabilités personnelles du souverain : si le fils de Paul 1er se retrouvait dans le goût immodéré des parades, il poussa le militarisme jusqu'à l'absurde avec la fondation de colonies militaires, qui transformèrent les paysans de cantons entiers en soldats d'opérette, tout en les obligeant à nourrir et à loger les régiments réguliers en temps de paix.

4. Une fin désenchantée

Le désenchantement poussa beaucoup d'officiers à entrer dans des sociétés secrètes, foyers de discussions plutôt que de complots, tout au moins à l'origine. Averti par une dénonciation, Alexandre éloigna les coupables des postes de responsabilité, tout en feignant de croire à un péché de jeunesse : « J'ai partagé, déclarait-il à un intime, et j'ai encouragé ces erreurs et ces illusions. » Jusqu'à sa mort, il devait refuser de sévir brutalement contre ceux qu'il considérait comme des disciples égarés. Mais cette mansuétude n'était plus qu'un dernier hommage aux rêves d'autrefois.

À partir de 1820, en effet, le tsar se rallia entièrement au conservatisme de Metternich, qui sut habilement utiliser le prétexte d'un péril révolutionnaire pour restaurer l'influence autrichienne en Allemagne et en Italie, puis pour empêcher toute intervention russe en faveur des Grecs, malgré les sympathies de l'opinion pour les insurgés. La révolte d'un régiment de la garde impériale contre un colonel particulièrement brutal (octobre 1820) fit croire au souverain que l'armée elle-même était contaminée. La censure se ridiculisa par ses outrances, le poète Pouchkine fut exilé de la capitale jusqu'à la fin du règne. La répression frappa même des organisations jusque-là tolérées, voire encouragées : la franc-maçonnerie, desservie, malgré son loyalisme, par son mystère de société secrète ; les écoles d'enseignement mutuel, suspectes de répandre l'instruction, donc la subversion, parmi les soldats ; la Société biblique, dénoncée par l'Église orthodoxe comme un danger pour l'unité nationale parce qu'elle était d'inspiration protestante. En 1824, Alexandre retira au prince Galitzine, président de cette société, le ministère de l'Instruction publique, pour le confier à l'amiral Chichkov, ennemi juré de tout cosmopolitisme, qui voulait épurer la langue russe de tout emprunt au français !

Le règne commencé dans l'euphorie s'acheva donc dans une ambiance étouffante. Même le conservateur Karamzine, devenu un héros national avec la publication de son Histoire de la Russie, conservait ses distances à l'égard d'un homme qui, à force de vouloir le mieux, n'avait pas réussi à faire le bien : négligeant les affaires courantes pour ses grands desseins de politique européenne, le tsar laissait l'administration en proie à ses vices familiers, la lenteur et la concussion. Bien que l'assignat se fût stabilisé, la prospérité du pays se ressentait gravement de la chute brutale des prix agricoles qui avait commencé en 1818 : peu habituée à modérer ses dépenses, la noblesse s'endettait pour pallier la baisse de ses revenus. Les serfs, qui, en dépit de toutes les craintes, n'avaient pas profité de l'invasion pour se révolter, attendaient une autre récompense que la bénédiction du tsar : dans les jacqueries, ils manifestaient plus nettement que par le passé leur volonté d'affranchissement. Certains paysans résistèrent de force à l'établissement des colonies militaires ; ceux qui se laissèrent embrigader n'attendaient qu'une occasion de se rebeller.

Mais ces symptômes familiers étaient finalement moins graves que le divorce entre le pouvoir et l'élite de la noblesse. Une partie de la jeune génération vouait au tsar la haine passionnée des amoureux déçus : dans la mesure où ils avaient une réalité à la fin du règne, les complots n'écartaient pas l'idée du tyrannicide. La mort inopinée d'Alexandre déjoua ces projets, mais fournit l'occasion d'une démonstration symbolique contre l'autocratie : l'insurrection décembriste, aboutissement logique d'une politique ambiguë qui avait autorisé toutes les audaces intellectuelles en refusant les moyens de les réaliser.

Pour en savoir plus, voir l'article Russie : histoire.