Anton Webern

Cet article est extrait de l'ouvrage Larousse « Dictionnaire de la musique ».

Compositeur autrichien (Vienne 1883 – Mittersill, Autriche, 1945).

Il naît dans une famille de « von Webern » (dont il abandonnera plus tard la particule), ancienne lignée de propriétaires terriens du sud du Tyrol. Ses premières années se passent à Vienne, Graz, et Klagenfurt. En 1902, il s'inscrit pour des études de philosophie et de musicologie à l'université de Vienne, où il est l'élève de Guido Adler. Sa thèse de doctorat, achevée en 1906, porte sur le Choralis Constantinus d'Isaac, et manifeste son intérêt pour la polyphonie ancienne et ses jeux d'écriture. En même temps, il commence à composer, probablement sous l'influence de Wagner, mettant en musique la ballade de Uhland Siegfrieds Schwert (1901-1902). En 1904, il fait la rencontre d'Arnold Schönberg, dont il devient le premier et le plus dévoué disciple. Leur association, à laquelle se joindra Alban Berg, sera à l'origine de la seconde école de Vienne.

Webern commence par gagner sa vie comme chef d'orchestre de théâtre et comme chef de chœurs. En 1911, il épouse une cousine, Minna, dont il aura trois filles (parmi lesquelles Christina, à laquelle est dédiée l'opus 21) et un fils, qui mourra sur le front russe. Mobilisé lors de la Première Guerre mondiale, il est réformé pour cause de mauvaise vue. Il est d'ailleurs sujet à des ennuis de santé, à des périodes de dépression et de troubles psychosomatiques qui contredisent l'image qu'on se fait souvent d'un Webern détaché et séraphique.

Après la guerre, il dirigera pendant dix ans un orchestre et un chœur populaires, le Wiener Arbeitersymphoniekonzert, et le chœur populaire du Kunststelle (1923-1933), formations destinées aux travailleurs et lui permettant de mettre en pratique ses idées socialistes.

Dans le répertoire qu'il défend au concert figure la musique viennoise, mais aussi Mahler dont il est un très grand admirateur (alors que la dimension de leurs œuvres semblerait les opposer, ce qui prouve que l'esthétique n'est pas une affaire de proportions extérieures). Comme chef d'orchestre, Webern est précis, transparent, méticuleux. En 1927, il dirige les programmes de la radio de Vienne, ce qui l'amène à être invité en Allemagne, en Suisse, en Angleterre. Ses compositions musicales sont distinguées deux fois, en 1924 et en 1932, par le prix de la ville de Vienne, et Universal l'édite à partir de 1925.

Webern s'est mêlé à la vie culturelle, a connu le groupe du Blaue Reiter, rencontré Robert Musil (c'est de cette période que date son célèbre portrait par Kokoschka, peint en 1914), mais son cœur reste attaché à la montagne, aux fleurs, à la nature, qu'il aime passionnément. À partir de 1918, il vit à Mödling près de Vienne, où il compose et enseigne.

Mais la montée du nazisme, puis l'annexion de l'Autriche par le IIIe Reich, en 1938, bouleversent sa vie. Sa musique est rangée au nombre des productions d'« art dégénéré », Schönberg s'est exilé aux États-Unis, Alban Berg meurt en 1935. Webern reste donc seul du groupe, et ses fonctions lui sont peu à peu retirées. Il survit grâce à des travaux de lectures et de corrections d'épreuves pour Universal. Vienne étant bombardée, il se réfugie à la fin de la guerre à Mittersill, une petite ville au sud-ouest de Salzbourg. C'est là que le 15 septembre 1945, après la fin de la guerre, il meurt abattu par un soldat américain au cours d'une opération de perquisition chez son gendre, soupçonné de marché noir, alors que, semble-t-il, il était simplement sorti pour prendre l'air et fumer une cigarette malgré le couvre-feu imposé ce jour-là.

Après la guerre, l'œuvre de Webern fut redécouverte, remise à sa juste place, et érigée en modèle par la jeune génération sérielle formée par des hommes comme René Leibowitz. Cette génération vit en lui le plus rigoureux et le plus radical utilisateur de la méthode sérielle de Schönberg, qu'il avait adoptée à partir de son opus 17. Ce « moine obscur œuvrant dans le silence » (Pierre Boulez) fut alors salué pour sa soif d'absolu, sa nouveauté.

Toujours selon Boulez, un des jeunes compositeurs qui le prirent alors avec enthousiasme comme inspirateur, « tandis que Schönberg et Berg se rattachent à la décadence du grand courant romantique allemand et l'achèvent […] par le style le plus luxueusement flamboyant, Webern, à travers Debussy, réagit violemment contre toute rhétorique d'héritage, en vue de réhabiliter le pouvoir du son. C'est bien, en effet, le seul Debussy qu'on puisse rapprocher de Webern dans une même tendance à détruire l'organisation formelle préexistante à l'œuvre, dans un même recours à la beauté du son pour lui-même, dans une même elliptique pulvérisation du langage » (1954).

Le même Boulez lui reconnaissait une seule innovation d'importance dans le domaine du rythme : « Cette conception où le son est lié au silence en une précise organisation. » En résumé, « Webern est le seuil ». Ces quatre mots résument toute une vision de Webern comme une sorte de Moïse modeste désignant la « Terre promise ».

On sait que la musique sérielle d'inspiration « webernienne », ou (comme on dit parfois) « post-webernienne », n'a pas duré plus de vingt ans avant de tomber en désuétude, ou de glisser vers l'académisme. De plus en plus, on se met à réécouter Webern non comme un prophète ou un modèle, mais simplement comme un repère et un grand musicien. Seulement, on en parle toujours avec les mêmes mots qu'il y a trente ans (musique de rupture, d'ascétisme, point de non-retour), alors qu'on aperçoit aujourd'hui beaucoup mieux dans quelles continuités cette musique prétendument réinventée de fond en comble se situait, de l'aveu même de Webern.

Il reste évident que Webern, contrairement aux deux autres Viennois, a rompu avec un certain romantisme pour promouvoir une musique objective, pur jeu de valeurs et de proportions (nous préférons ce terme d'objectif à celui de cérébral, souvent employé, mais qui en l'occurrence ne veut rien dire). Une constante dans son évolution : l'amour de la discrétion sonore, la haine du bruit inutile, le culte des formes très concises. Sa production officielle complète trente et un numéros d'opus tient en moins de quatre heures, et certaines œuvres, invraisemblablement brèves, ne dépassent pas trois minutes. Ses œuvres sont courtes et denses, jamais chargées ni enchevêtrées.

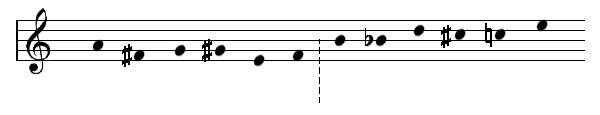

Des trois Viennois, il est encore celui qui a consommé le plus radicalement la rupture avec la tonalité. On sait que Schönberg et Berg n'auront de cesse de réintégrer plus ou moins le tonal dans le sériel. Webern, au contraire, ne manifeste jamais une telle préoccupation. De la technique dodécaphonique sérielle, à partir de l'opus 17, Webern cherche à tirer les plus radicales conséquences, mais aussi à rendre son emploi le plus simple et le plus limpide possible. C'est ainsi qu'il aime employer des séries de douze sons dérivées de micro-séries de trois ou quatre sons, ce qui limite considérablement le nombre de leurs présentations possibles (vingt-quatre ou douze, au lieu de quarante-huit), et rend plus ou moins audible une certaine permanence des intervalles fondateurs de la série. Par exemple, la série sur laquelle est basé le Concerto pour neuf instruments op. 24 se divise en trois ou quatre sections, qui sont elles-mêmes des présentations différentes de la même microsérie, ce qui réduit le nombre des combinaisons d'intervalles.

Plus Webern abolit la répétition et promeut une musique qui est variation permanente, plus il circonscrit et délimite cette variation dans des formes claires et brèves, ce que feront rarement ses disciples à titre posthume, qui préféreront une complexité plus ramifiée et développée.

Les postsériels de l'après-guerre faisaient gloire à Webern d'avoir aboli la contradiction entre les dimensions verticale et horizontale, et pensé sa musique dans une dimension « diagonale », « sorte de répartition des points, des blocs ou des figures non plus dans le plan, mais dans l'espace » (Boulez). Certes, mais il est évident que cet espace, bien que visible sur la partition, demeure un espace conceptuel, non temporel.

Schönberg a écrit de la musique de Webern : « Elle fait tenir un roman dans un soupir », et Webern s'était donné comme devise esthétique Non multa sed multum pas beaucoup de choses (en nombre), mais quelque chose de conséquent.

Webern est aussi, dans l'école de Vienne, celui qui a poussé le plus loin, après les Cinq Pièces pour orchestre op. 16 de Schönberg, la recherche sur les « mélodies de timbre », la Klangfarbenmelodie ; pas seulement dans sa célèbre orchestration du Ricercare de l'Offrande musicale de Bach, où le thème, toutes les deux ou trois notes, passe à un autre instrument, mais aussi dans ses créations personnelles, dans lesquelles, de plus en plus, il distribue chaque ligne contrapuntique entre des instruments solistes qui se relaient (début de la Symphonie op. 21).

Le choix des sonorités et leur emploi va dans le sens de la clarté. Il affectionne spécialement la clarinette, qu'il emploie fréquemment, dans le même esprit mystique que le Messiaen du Quatuor pour la fin du temps ; il aime aussi les sonorités nettes, douces et lumineuses de la guitare, de la mandoline, du glockenspiel (employées chez lui discrètement, mais dont la musique postwebernienne abusera jusqu'à la nausée). Il fuit le pâteux, l'épais, le lourd, le chargé. Avec ses bois par quatre, l'orchestre du Daphnis et Chloé de Ravel lui semble « zu gross » (trop grand, trop gros). Cet amoureux de la haute montagne cherche peut-être à retrouver cette résonance particulière des sons en altitude, cette matité transparente du plein air où rien n'est confus ou caverneux.

Par ailleurs, Webern utilise de moins en moins chaque instrument pour un type particulier de traits, de formules, et, comme le dit Leibowitz, « tous les instruments sont traités de la même façon ». Ainsi, l'écriture des Variations opus 27, pour piano, n'a absolument rien de « pianistique ». Le timbre instrumental est comme une couleur pure mise individuellement sur chaque note, mais l'instrument ne détermine jamais a priori le discours et l'écriture.

On a donc beaucoup parlé de la « rupture » qu'auraient introduite cette esthétique webernienne et les œuvres qui l'ont illustrée, mais beaucoup moins des racines de cette esthétique, des influences qui l'ont aidée à se former. Parmi ces racines, il y a la polyphonie ancienne, sur laquelle Webern fit sa thèse, le vieux contrepoint, avec ses formes courtes et géométriques et sa façon de considérer l'instrument comme véhicule de la pensée, plutôt que sous l'optique d'une virtuosité ou d'une spécificité instrumentale.

Mais il y a aussi la musique postwagnérienne de son temps, et notamment celle de Gustav Mahler. Il est indiscutable, bien qu'on l'ait rarement dit, que le Webern des Six Pièces pour orchestre op. 6 et des Cinq Pièces op. 10 est préfiguré dans certains moments transparents et raréfiés des symphonies de Mahler, qui, d'une façon générale, par ses sonorités, apparaît plus proche de Webern que de son contemporain Richard Strauss. Webern a repris des procédés mahlériens dans une tout autre pensée, objective et « scholastique » ce terme étant employé sans aucune connotation péjorative. Mais la filiation est évidente.

Il semble à ce propos qu'une des leçons de Webern ait été mal comprise : c'est celle de l'économie. On a complaisamment repris les procédés weberniens pour surenchérir sur la densité, la complexité, l'enchevêtrement des structures, perdant cette transparence à laquelle tenait beaucoup l'auteur des Cinq Pièces. S'il faisait court et raréfié, ce n'était pas seulement par souci pédagogique, c'était aussi par instinct d'équilibre et d'harmonie. Bien que basées sur des séries simplifiées aux combinaisons de base limitées, les structures des œuvres de Webern sont déjà bien complexes à saisir. Derrière cette complexité, Webern cherche pourtant les symétries cachées, les formes A-B-A (le chiffre 3 semble se retrouver dans beaucoup d'œuvres), une articulation des mouvements extrêmement claire.

Enfin, on a fait un peu systématiquement l'impasse sur l'inspiration religieuse et mystique d'une grande partie de l'œuvre de Webern, sur le fait également que sur trente et un numéros d'opus, dix-sept sont des œuvres vocales (de préférence pour voix de soprano) ; que ces œuvres ont donc un texte, et que ce texte porte un sens. Il s'agit fréquemment de textes de piété naïve et populaire, ou bien d'amour mystique et panthéiste. Webern ne s'est-il pas passionné pour la poésie d'Hildegard Jones, poésie pleine de suavité dans laquelle Dieu, la personne aimée, et l'univers sont adorés dans un même élan de douce effusion, au point de mettre en musique un nombre important de ses textes (entre autres Trois Lieder op. 25, Das Augenlicht op. 26, et les Cantates op. 29 et op. 31) ?

Il y a chez Webern un côté « quiétiste » et angélique, souvent négligé et masqué, et que l'on peut redécouvrir, maintenant que sa musique n'est plus un porte-drapeau.

L'œuvre d'Anton Webern

On proposera ici un bref parcours de cette évolution sans grandes secousses, à l'intérieur d'une œuvre finalement très homogène malgré les changements techniques. Il est vrai que Webern a établi son catalogue à partir de la première œuvre qu'il ne reniait pas, laissant de côté une certaine production postromantique de ses premières années.

La Passacaille op. 1, pour orchestre, de 1908, est la seule œuvre que Webern ait conservée de sa production nettement tonale (elle est en ré mineur). Encore cette tonalité est-elle souvent allusive. D'emblée, avec elle, Webern place son œuvre de maturité sous le signe de la variation. Quant au bref chœur a capella sur un poème de Stefan George, Entflieht auf leichten Kähnen, op. 2 (1908), on y trouve déjà le procédé cher à Webern de l'écriture en canon, et une musique déjà entrée en apesanteur.

Les deux opus suivants, op. 3 et op. 4 sur des poèmes de Stefan George également, appartiennent à cette région injustement méconnue de l'œuvre de Webern, celle de ses lieder pour voix et piano, formule que ses disciples trouveront conservatrice et romantique. Il y a beaucoup de délicatesse et de beauté, pourtant, dans ces lieder très intimes où la voix n'est pas du tout maltraitée, mais sur lesquels glisse le plus souvent l'exégèse postwebernienne.

À partir de l'opus 5, les Cinq Mouvements pour quatuor à cordes (1909), commence l'œuvre officiellement reconnue et fêtée de Webern. Ces mouvements sont encore assez romantiques, et on peut trouver de même un charme expressionniste à l'opus 6, les Six Pièces pour orchestre de 1909 (révisées en 1928), qui sont sa seule œuvre pour très grande formation, encore que celle-ci y soit rarement employée dans sa masse et sa puissance.

Avec les Quatre Pièces op. 7 (1910) pour violon et piano, et les Deux Lieder op. 8 (1910) pour voix moyenne et instruments, s'ouvre la période des œuvres ultra-courtes, qui culmine dans les Six Bagatelles pour quatuor op. 9 (1913), les Cinq Pièces pour orchestre op. 10 (1913), les Trois Petites Pièces pour violoncelle et piano op. 11 (1914). On peut parler ici d'un impressionnisme de la concision.

Les Cinq Pièces pour orchestre op. 10, qui durent au total environ six minutes, sont un sommet du Webern présériel. Leur effectif n'est pas traditionnel, car à côté des vents, de percussions assez abondantes (mais plutôt discrètes), et d'instruments spéciaux tels que harmonium, célesta, mandoline, guitare et harpe, le quatuor à cordes y figure sous sa forme soliste (un violon, un alto, un violoncelle, une contrebasse) et non sous sa forme collective et orchestrale. Il s'agit donc d'une formation de solistes employés par petites touches très éparpillées dans un vide cristallin. Mais cette musique n'a rien de déshumanisé : la moindre phrase de quatre notes déborde d'accents expressifs (la mention espressivo figure çà et là).

La troisième pièce, centre de cet édifice, est tout à fait à part dans l'œuvre de Webern, puisque fondée non sur une articulation de notes, mais sur un « bruit », un bruissement changeant et continu, formé par des superpositions de trilles et de notes répétées, sorte de peinture musicale d'une sonorité naturelle, avec des cloches très discrètes, des résonances lointaines, des grondements de tambour. Sur ce fond mouvant, qui n'est déjà plus de la musique de notes au sens traditionnel, quelques instruments solistes, le violon, le cor, le trombone, tous avec sourdines, égréneront de courts motifs expressifs. C'est la page la plus impressionniste, la moins systématique et la plus « ouverte » de Webern, qui revient ensuite dans la quatrième pièce à une musique « de notes », basée sur des valeurs de hauteur et de durée, et non plus sur ces textures continues qu'après lui recréeront les musiques électroacoustiques.

Suit une vaste série, mal connue, de lieder et de chants sacrés, qui va de l'opus 13 à l'opus 16. À partir de l'opus 14, Webern renonce à l'accompagnement pianistique pour employer soit un petit ensemble de solistes, soit la clarinette solo, sorte de seconde voix sublimée par rapport à la voix humaine proprement dite, celle d'une soprano. L'écriture vocale, pure et précise, n'est jamais dramatisée par un Sprechgesang, même fugitif. La voix est employée dans une optique purement instrumentale, comme chez Bach, mais en revanche l'instrument qui l'accompagne acquiert la ductilité et la spiritualité d'une voix humaine.

L'opus 17 de 1924, Trois Hymnes traditionnels pour soprano, clarinette, clarinette basse, violon et alto, marque la première utilisation du système sériel, sans rupture absolue de style : il y a longtemps que l'écriture de Webern s'est préparée à entrer en sérialisme, par son atomisation méticuleuse, et par l'emploi de formes d'école, comme le canon en mouvement contraire, qui se retrouve dans les procédés sériels de récurrence.

Il faut noter que dans son écriture sérielle, Webern s'autorise à répéter un son, une hauteur, pourvu que ce soit immédiatement après, par le même instrument (comme si c'était la même note énoncée en deux, trois fois au lieu de l'être en une) ; ce qui donne un style « morse » très caractéristique.

C'est à partir de la Symphonie op. 21 que débute la grande période classique. Cette symphonie emploie dans son premier mouvement une forme sonate adaptée (exposition, développement, réexposition, coda) et elle débute par un double canon rigoureux. Son plan général en deux mouvements (lent ou modéré/plus vif) est devenu par la suite typiquement webernien. Le très diaphane Concerto op. 24 pour neuf instruments est célèbre pour sa série « à transpositions limitées ».

Quant aux dernières œuvres, elles vont, sur ce terrain conquis, essayer de retrouver une certaine ampleur, une certaine épaisseur, une certaine durée : les premières œuvres de Boulez ou d'autres seront assez proches de cette musique plus touffue du dernier Webern, celui des Cantates, où il recrée des complexes sonores constituant un matériau de base plus global, moins dénudé, sorte de « brique », de bloc sans fonction harmonique, où certains voudront voir une sorte de prémonition de l'« objet sonore » de la musique concrète.

On remarquera que Webern n'a laissé qu'une œuvre pour un instrument soliste, comme s'il craignait de laisser l'instrument seul avec lui-même : il s'agit des Variations pour piano op. 27, aussi peu virtuoses que possible. Webern n'a jamais favorisé qu'un instrument : la voix. Ailleurs, même dans le Concerto op. 24, toute hiérarchie est supprimée entre les différents postes instrumentaux.

Webern fut un musicien passionné et exclusif, qui, à l'exception de Willi Reich, ne compta pratiquement pas de disciples directs. Il faut rendre grâce à ceux qui l'ont sorti de l'ombre où sa discrétion l'avait placé, mais aussi réapprendre à l'entendre, et peut-être à le jouer, sans en faire à tout prix une musique de rupture absolue. Nous comprenons aujourd'hui que cette rupture ne fut que relative, et qu'elle ne prétendit jamais au caractère total qu'on lui a attribué. Webern fut un moment particulier de la musique. Il poursuivit une aventure très personnelle, sur laquelle tout n'a pas été dit, et dont l'interprétation et la compréhension ne sont pas closes une fois pour toutes.