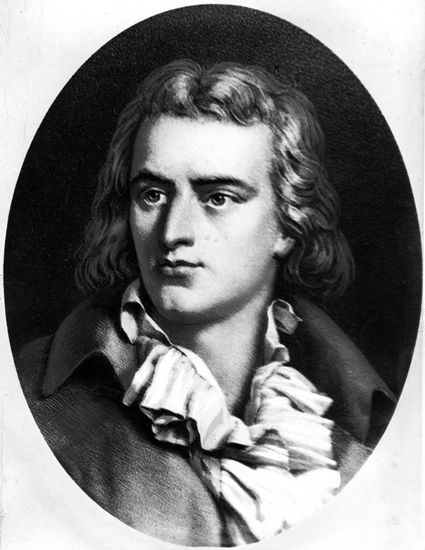

Friedrich von Schiller

Écrivain allemand (Marbach 1759-Weimar 1805).

Introduction

Un siècle durant au moins, les drames de Schiller ont occupé la première place sur les scènes de langue allemande. En 1859, les fêtes du centenaire de sa naissance eurent une importance nationale : l'Allemagne se reconnaissait en lui. Cent ans plus tard, les célébrations de 1959 n'eurent pas la même signification. Pourtant, en 1955, à propos du cent cinquantième anniversaire de sa mort, Thomas Mann prononça à Stuttgart, puis à Weimar le même discours, où il apparaissait que, malgré tant de changements, la personnalité de Schiller et son œuvre demeurée largement vivante éveillaient des résonances à l'Est comme à l'Ouest. Cette œuvre demeure, même pour qui ne reconnaît plus sa dramaturgie, la plus haute forme du discours dramatique classique en langue allemande.

À la vérité, les scènes allemandes, dans la seconde moitié du xxe s., montent surtout ses œuvres de jeunesse et, en premier lieu, les Brigands (Die Räuber). Le succès de la création, le 13 janvier 1782, au Théâtre national de Mannheim, en pays de Bade, rendit célèbre du jour au lendemain le nom de Friedrich von Schiller dans tous les pays allemands. Elle était l'œuvre d'un médecin militaire wurtembergeois qui l'avait écrite en cachette, et son succès décida aussi du destin de son auteur.

Schiller, dont le père était officier du duc Charles Eugène de Wurtemberg, avait été mis en pension à quatorze ans dans une sorte d'école des cadres fondée par un prince qui voulait moderniser son pays. À la maison, deux femmes, sa mère et sa sœur, offraient au jeune Schiller, enfant sentimental et emporté, un refuge contre la raideur paternelle. Mais le pensionnaire de la Karlschule, l'école où il entra en 1773, ne connut plus que l'autorité, car le prince, père tout-puissant de ses élèves, dont il dirigeait à la fois les études et les consciences, était comme une incarnation de l'omnipotence divine. Son gouvernement se voulait éclairé, mais il était d'abord despotique et si méticuleux qu'il ne restait guère de place libre dans l'emploi du temps de Schiller, qui dut lire secrètement les auteurs allemands du temps. Après avoir fait d'abord du droit, le jeune homme entreprenait, sur ordre, en 1775, des études de médecine.

Son maître de philosophie, qui avait gagné sa confiance, lui fit lire beaucoup d'auteurs modernes, français, anglais, et c'est dans Leibniz que Schiller trouva l'idée d'une harmonie universelle, à la fois rationnelle et idéale. Il cherchait dans la méditation et l'étude ce que la réalité lui refusait ; il vivait dans un monde selon son rêve idéaliste.

Sa révolte contre un ordre imposé ne fit que grandir lorsqu'il sortit de l'internat en 1780 pour devenir médecin militaire stagiaire dans un régiment de Stuttgart. Dans un petit État monarchique comme était le Wurtemberg, les sujets du prince vivaient sous une surveillance constante, à la fois de l'opinion et de la police, un peu comme dans la Chartreuse de Parme. Contrainte double pour qui est militaire sans vocation et ne peut quitter sa ville de garnison sans un sauf-conduit.

« Les Brigands »

La rébellion de Friedrich Schiller s'est exprimée d'abord, très indirectement, dans des poèmes, puis, avec une violence sans retenue, dans une pièce commencée à l'académie et terminée à Stuttgart : les Brigands. Le héros du drame, Karl Moor, privé de l'affection paternelle par les manœuvres de son frère Franz, ne voit comme moyen pour « venger l'humanité offensée » que la négation de l'ordre légal. Il ne peut soutenir sa révolte qu'en se mettant à la tête d'une bande de brigands. Mais ses compagnons, venus à lui pour des raisons variées, tuent et pillent sur leur passage, si bien que leur chef, traqué, finit par rendre les armes : « Deux gaillards comme lui suffiraient à ruiner l'édifice du monde moral. »

Idéaliste et rousseauiste, persuadé que l'ordre naturel est bon s'il n'est pas contrarié par la scélératesse des hommes et des lois, Karl Moor voulait renverser un ordre social corrompu, dont son frère est l'incarnation. Comment ne pas braver la loi quand elle est contre toute justice ? Mais comment trouver aussi le moyen de renverser l'ordre établi sans le secours des violents ? Karl Moor meurt de ce tragique déchirement entre l'honneur et le destin, entre les moyens de la force et le service d'un idéal. Sous une forme ou une autre, cet irréductible partage traversera toutes les pièces de Schiller, sauf la dernière.

Mais, en 1782, Karl Moor apparut comme un porte-parole pathétique et enflammé de la jeune génération, celle des génies méconnus et du « Sturm und Drang », où grandissaient les forces et les ambitions d'un tiers état tenu dans une tutelle si étroite et si multiple que sa révolte fut, en même temps, radicale et idéale. Avant Schiller, Lenz, Maximilian von Klinger, Leopold Wagner, Goethe aussi avec son Götz von Berlichingen avaient trouvé le même public. Le Karl Moor de Schiller sut l'enflammer.

Le duc de Wurtemberg comprit le danger de cet enthousiasme et fit interdire à Schiller de publier quoi que ce fût sans son autorisation. Il ne lui avait pas échappé que cette pièce visait son autorité. Ainsi l'entendit aussi à Paris l'Assemblée législative quand, en 1792, elle fit Schiller citoyen d'honneur, après avoir entendu l'éloge des Brigands.

La réponse de Schiller à son souverain maître fut de fuir le Wurtemberg, un jour de septembre 1782, en compagnie d'un ami sûr, le musicien Andreas Streicher (1761-1783). Alors commença une vie errante et parfois misérable d'où Schiller devait être tiré par la générosité de plusieurs de ses amis.

C'est dans la solitude et la fièvre que Schiller, libre et fort de cette seule liberté aussi longtemps qu'il ne reverrait pas le Wurtemberg, a écrit ses pièces des années suivantes. La Conjuration de Fiesque à Gênes (Die Verschwörung des Fiesko von Genua, 1783) est plus politique et plus radicale encore que la première. Le républicain Fiesque, aussi passionné que Moor, est plus conquérant, plus seul aussi, car il ignore délibérément ce qui n'est pas sa foi : « Solitaire et inconnu, il engendre un monde […] il roule dans son cœur ardent des plans titanesques. » Il complote pour la liberté et serait capable de faire sauter le monde.

En 1784, deux ans après les Brigands, le théâtre de Mannheim donnait Intrigue et Amour (Kabale und Liebe), drame dont le décor et les personnages sont ceux d'une résidence princière de l'époque, où on voit s'opposer un monde aristocratique, cynique à la famille de l'honnête musicien Miller. Luise Miller est aimée de Ferdinand, jeune officier honnête, mais le président Walter, père de celui-ci, monte contre eux une intrigue meurtrière où ils périssent l'un et l'autre. La scène la plus célèbre, et la plus audacieuse, de la pièce dénonce le commerce que faisaient alors certains princes allemands en recrutant de force des hommes vendus ensuite au roi d'Angleterre pour ses troupes coloniales. Dénonciation demeurée fameuse parce qu'elle fut la seule sur la scène allemande et qu'elle est dite avec une éloquence émouvante dont les pièces de Schiller ont toutes gardé la marque. Le drame bourgeois allemand avait trouvé son expression achevée. Avec les Brigands, c'est la pièce qui a gardé la faveur des metteurs en scène du xxe s.

L'hymne à la joie

Le théâtre, même après deux succès, n'assurait à Friedrich von Schiller qu'une existence très précaire. Au lendemain de sa fuite, il avait accepté de se réfugier dans un village de Thuringe perdu dans les bois et de vivre dans une ferme que lui offrait la mère d'un de ses condisciples : Karoline von Wolzogen. En 1785 se produisit le tournant de sa vie, grâce à un lecteur de ses drames devenu son ami, Christian Gottfried Körner (1756-1831). La famille Körner offrit à Schiller une maison et un soutien, d'abord à Gohlis près de Leipzig, puis à Loschwitz près de Dresde.

Avec Körner commençait une longue amitié : jusqu'à la mort du poète, Körner n'a jamais cessé de lui écrire, de l'écouter et de l'aider. Dans l'existence de Schiller révolté contre tout ordre despotique, l'amitié d'êtres libres a joué plusieurs fois un rôle déterminant. Cet homme assoiffé d'indépendance a trouvé le soutien d'amitiés exceptionnelles. En 1790, il devait accepter une pension du duc d'Augustenberg, qu'il n'avait jamais vu, mais qui s'était alarmé à la nouvelle de la maladie du poète.

À Gohlis, dans la maison de Körner, Schiller vivra dans un milieu bourgeois, cultivé, sans faste, avec des échanges amicaux incessants qui lui donneront comme l'image d'une communauté vraiment humaine, d'une utopie idyllique d'hommes occupés de science, de beauté et d'harmonie. Plus tard, cet idéal, celui de gens de bien, groupés dans une ville de dimensions modestes, devait reparaître dans la politique comme dans la philosophie morale de Schiller à Weimar. Le bonheur nouveau de se trouver en communion avec ses contemporains, sans autres liens que ceux d'amitiés désintéressées, inspirait à Schiller, en 1785, l'Hymne à la joie (An die Freude), qu'on appelle aussi Hymne de Gohlis, sur lequel Beethoven devait composer le final de sa neuvième symphonie.

Assuré désormais contre la solitude et la gêne, Schiller exalte l'amitié, le dévouement pour l'humanité, le triomphe de l'association contre les tyrans et les lâches. La violence agressive de son verbe s'estompe, la nature oratoire de son génie apparaît mieux ainsi que cet optimisme exigeant qui ne se sent lui-même que dans l'enthousiaste dévouement à l'idéal. Le discours de Schiller, d'abord brutal et directement provocant, devient hymne, ode, bientôt dithyrambe et toujours s'attache à exalter et transformer le réel. L'esthétique idéaliste commence à se former. Schiller renonce à l'action directe, prend les chemins de la rhétorique, de la métaphore, du rythme de la ballade et du drame. L'amitié de Körner et des siens efface le souvenir du duc Charles Eugène – « vieil Hérode », dit de lui le poète au moment de sa mort, en 1793.

« Don Carlos »

Au théâtre, la transformation a été marquée par Don Carlos, publié en 1787. Ce drame politique à la cour d'Espagne est aussi une tragédie de la liberté, mais une tragédie « optimiste », c'est-à-dire ouverte sur l'avenir.

De l'histoire, Schiller retient l'anecdote de Carlos, jeune prince généreux révolté contre son père Philippe II, qui vient d'épouser une jeune princesse de France dont l'infant était épris. Il y a de quoi écrire un drame sombre, complexe et meurtrier à la manière de Shakespeare, ce que Schiller aurait fait sans doute quelques années plus tôt. Pendant qu'il y travaille, dans sa retraite de Bauerbach, les perspectives ont changé, l'intérêt s'est porté sur les idées et les révolutions. Schiller, en qui grandit l'historien, se prend d'intérêt pour les courants politiques et les idées qui les ont menés. L'esprit de tolérance opposé à l'Inquisition, la liberté des Flandres qui va secouer le despotisme de Philippe II lui apparaissent comme les linéaments de la libération par ces dernières en même temps que le retour au « droit naturel ». Don Carlos devient un sujet politique.

L'intrigue amoureuse y demeure – elle y est même double –, mais le plus souvent dans la coulisse et, quand elle est sur scène, elle ne peut faire oublier tout à fait la politique. Car le personnage principal, autant que Carlos ou Philippe son père, est devenu le marquis de Posa, une invention de Schiller : noble dévoué au bien public, animé par l'amour des hommes, sans peur et sans reproche, Posa voudrait faire de Carlos, son élève, le modèle des souverains humanistes. De tous les personnages de Schiller, il est probablement le plus proche de ce que le poète lui-même aurait rêvé d'être.

Chevalier de Malte et grand d'Espagne, Posa aurait été citoyen du monde et franc-maçon au siècle de Lessing et de Schiller. Brave comme le Cid ou comme Bayard, défenseur des libertés flamandes comme le comte d'Egmont, il est aussi un disciple de Rousseau : il veut redonner aux hommes, rendus à la liberté, leur visage altéré par la servitude, l'hypocrisie, la superstition. Mais ce n'est pas un rêveur et il va droit chez le roi lui réclamer la liberté pour les opprimés, de sorte que ce personnage fait de Don Carlos une pièce politique, la seule où se soit exprimée, à la veille de 1789, une génération qui était en même temps « éclairée » et rousseauiste.

Don Carlos est une pièce trop compliquée. Schiller l'a reconnu quand il l'a comparée à l'Egmont de Goethe, écrit au même moment et dont le plan est bien mieux tracé. Les personnages ont de la couleur ; ceux de Schiller ont du feu et une éloquence qui les dévore. Posa est un homme aliéné à son idéal, voué au service de la liberté, un soldat de la bonne cause, alors que l'Egmont de Goethe, qui combat lui aussi contre Philippe II, est un grand seigneur désinvolte qui court à un rendez-vous au lieu d'écouter ses conseillers. Devant la mort, l'un et l'autre en appellent à l'avenir. Posa remet toute sa foi au prince Carlos, qui lui survit et qui devra essayer d'incarner « le rêve audacieux d'un nouvel État ». En mourant, Posa lui avait dit :

« Régner est ton métier,

Le mien aura été de mourir pour toi. »

Histoire et philosophie de l'histoire

Après Don Carlos, achevé en 1787, Schiller devait attendre près de dix ans avant de donner un second drame, lui aussi politique : Wallenstein. Entre-temps, le poète, devenu historien, publie en 1788 son Histoire de la révolte des Pays-Bas (Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande), dont il a commencé à rassembler les éléments en travaillant à Don Carlos. En 1789, il est professeur d'histoire (sans traitement) à l'université d'Iéna, où il donne un cours d'histoire universelle. Dans l'histoire des peuples et des États, il s'attache aux caractères affirmés, aux personnalités dont l'énergie a mené l'événement et marqué un temps. Parcourant les siècles comme une galerie de portraits, il cherche aussi à saisir le sens que peut avoir le mot liberté dans l'histoire. Après s'être révolté dans la solitude et l'absolu, après avoir nié le monde historique, il veut en percer les secrets. Il pense un temps y consacrer tout son effort. Il revient pourtant à la poésie et au théâtre, au lendemain de son Histoire de la guerre de Trente Ans (Geschichte des dreissigjährigen Krieges, 1790-1792).

Au moment où Goethe, qu'il ne fréquente pas encore, est en Italie (1786-1788), Schiller se passionne pour les tragiques grecs, en fait des récitations et se met directement à leur école : « En élargissant ma connaissance des pièces grecques, je veux en extraire ce qui est beau, vrai, efficace et, laissant de côté ce qui est défectueux, je veux me faire un idéal, pour corriger celui qui est le mien aujourd'hui », écrit-il en 1788. La même année, il ouvre la série de ses grandes odes sur des sujets philosophiques avec les Dieux de la Grèce (Die Götter Griechenlandes), où s'affirment l'admiration de la perfection sensible, une religion de la forme et de la vie opposée au christianisme « décharné » et à la métaphysique déchirée des Modernes. En 1789, il compose un long poème, les Artistes (Die Künstler), qui est un programme esthétique et moral. Pour Schiller, les artistes, ceux qui savent créer, ont guidé les premiers pas de l'humanité et demeurent les agents de son progrès, lui offrant le meilleur – et sans doute le seul – moyen de travailler à un perfectionnement de soi. Cette fin est hyperbolique, mais elle est l'honneur des hommes. L'humanité meilleure sera celle chez qui le goût et le culte du beau auront pris la première place ; les artistes sont et peuvent plus que les savants et les moralistes ; ils ont en dépôt ce que les hommes ont de plus précieux, ce que Schiller appelle leur véritable dignité (Würde).

Kant

L'esthétique de Schiller prend une forme doctrinale après que le poète s'est mis à l'école de Kant, dont les grandes œuvres paraissent entre 1781 (Critique de la raison pure) et 1790 (Critique du jugement). C'est l'esthétique de Kant que Schiller entreprend de compléter, en développant l'idée du beau objectif, qui n'est plus seulement affaire de jugement fondé sur le goût. On saisit le beau quand l'objet considéré réalise l'idée d'autonomie par une harmonie de tous ses éléments, par une disposition si heureuse de toutes ses parties qu'il en devient une expression de la liberté. La contrainte vaincue, les proportions trouvées dans une apparente contingence, mais selon une nécessité profonde, deviennent liberté parce qu'elles apportent une nouveauté entière. Cette objectivité du beau est, par excellence, individuation. Elle vaut pour l'arbre comme pour le corps humain ; elle est particulière au vivant ; l'être humain en a été, et peut-être en sera-t-il demain, le degré le plus élevé.

Les traités esthétiques de Schiller sont rédigés dans une demi-retraite, dont la fin est marquée par le début de sa correspondance avec Goethe en 1794. Période d'enrichissement, malgré les tourments de la maladie ; se détournant des événements politiques, Schiller s'affermit dans une conception résolument dualiste et dans l'affirmation d'un primat de l'esprit. Ses principaux ouvrages se sont succédé dans l'espace de quatre années : Sur l'art tragique (Über die tragische Kunst) en 1792, Sur la grâce et la dignité (Über Anmut und Würde) en 1793, Sur l'éducation esthétique de l'homme (Über die ästhetische Erziehung des Menschen) en 1793-1794, enfin Sur la poésie naïve et sentimentale (Uber naive und sentimentalische Dichtung) en 1795-1796.

L'analyse esthétique de Schiller prolonge celle de la Critique du jugement, pour mettre en relief deux de ses conséquences : que le beau se définit par son autodétermination, qu'il est une fin en soi et que l'art est par excellence le domaine de la liberté, d'une liberté sans mesure, puisqu'elle est à elle-même sa mesure ; d'autre part, que la « troisième faculté », cette faculté de juger définie par Kant, est celle qui montre le chemin d'une conciliation entre phénomènes et noumènes, entre ce qui est de l'idéal et la réalité concrète, la vie qui se déroule dans le temps et la confusion. Schiller a souligné qu'il devait à Kant d'avoir découvert le chemin de cette conciliation, lui dont toute la jeunesse avait été contrainte et rêve de liberté, déchirement entre un matérialisme biologique à quoi le poussaient ses études médicales et une tendance jamais tout à fait oubliée à l'esprit pur.

La partie la plus originale de cette esthétique est sa théorie du jeu, qui est devenue classique et sur laquelle Schiller fonde la doctrine exposée dans les vingt-sept lettres Sur l'éducation esthétique de l'homme. Le but de cette éducation par le beau serait de faire de l'homme comme l'artiste de sa propre personnalité en lui donnant les moyens de concilier et d'infléchir ses instincts. Le beau exerçant sur les hommes une attirance irraisonnée et puissante, il faudra proposer à ceux-ci un but esthétique, au lieu de vouloir leur prêcher le bien. L'impératif catégorique ne peut s'imposer qu'au petit nombre, alors que chacun peut être amené à se réaliser par une activité libre et belle. La première manifestation en est le jeu, qui est le propre de l'homme, puisque d'instinct il en aime la gratuité. « L'instinct sensible réclame du changement, un contenu pour le temps ; l'instinct formel requiert la suppression du temps et l'abolition du changement. Ainsi, l'instinct par lequel les deux autres agiront de concert, qu'il me soit permis de l'appeler l'instinct de jeu. L'instinct de jeu donc viserait à supprimer le devenir dans le temps, à concilier le devenir et l'être, le changement et l'identité » (quatorzième lettre). Divers et constant, changeant mais pour progresser, libéré, d'abord de lui-même, l'homme pleinement « éduqué esthétiquement » est le fils de l'enfant qui joue : « L'homme ne joue que là où, dans la pleine acception du mot, il est un être humain, et il n'est tout à fait un être humain que là où il joue. »

Révolution et éducation

Une application de pareils principes à la politique avait été, dès l'origine, le souci de Schiller : il s'agissait de trouver une réponse qui ne fût ni celle du despotisme ni celle du peuple révolté. Schiller a cru, en 1789, à l'avènement de la liberté, et il a vite perdu confiance. L'auteur de Don Carlos a d'abord accueilli avec confiance les nouvelles de Paris, mais, quand on en est venu à la guerre et au gouvernement révolutionnaire, Schiller, révolté encore mais autrement que du temps des Brigands, a maudit les terroristes parisiens pour chercher refuge dans le royaume de l'esprit et de la beauté. Non pour y « cultiver son jardin » ni pour y vivre dans la contemplation de l'éternel, mais pour y définir les conditions d'une liberté véritable, d'une libération intérieure de l'homme, condition de tout État libre, fondé sur un contrat entre des hommes libres, conscients et maîtres d'eux-mêmes. C'est ce qu'il appellera un État selon la raison (Vernunftstaat), dont le stade dernier serait un État esthétique, car, dans le royaume du beau, « l'idéal d'égalité aura une existence effective ».

C'est pour le progrès des hommes vers l'humanité « éduquée » que Schiller sort de sa réserve ; loin de la politique, il invite à rêver d'une cité harmonieuse dans la communauté des personnes. En décembre 1794, il lance un appel pour une revue qu'il nomme les Heures (Die Horen) ; l'invitation à y souscrire affirme que la revue, sans se soucier des vicissitudes du moment, interrogera l'histoire pour savoir ce que fut hier et la philosophie sur ce que sera demain. Le sens de son action : donner aux hommes équilibre et lucidité avant de leur demander de se gouverner. Parmi les collaborateurs acquis à la revue, on trouve Herder, Goethe, les deux frères Humboldt, Karl Theodor von Dalberg et une quinzaine d'autres. Cet appel, au moment où paraissent les lettres Sur l'éducation esthétique de l'homme, est une profession de foi des poètes et des penseurs de Weimar, comme un programme d'éducation esthétique et morale, en réponse aux proclamations de Paris. Athènes contre les conquérants !

Weimar

Une des conclusions des lettres Sur l'éducation esthétique de l'homme est que ce programme esthétique, moral et humaniste ne peut trouver sa véritable application que « dans un petit nombre de cénacles d'élite où l'homme se propose d'obéir à l'essence de la beauté qui est en lui ». Les lecteurs des Heures – la revue aura plus de 1 500 abonnés – forment ces cénacles, et le plus remarquable est celui de Weimar, capitale des arts et de la pensée, où Schiller vient à la rencontre de Goethe, longtemps réticent, mais gagné en 1794. Exemple insigne des rapports idéaux, tels que les imagine Schiller entre personnes et au sein d'un cénacle cultivés, dans une collectivité limitée et où les rapports personnels sont déterminants, que celui de son amitié avec Goethe. Celle-ci commence par une analyse et un portrait de chacun par l'autre, elle progresse pour s'étendre de la réflexion à la création, de la communication à la confidence, de la lucidité à l'émotion, de la communauté de vues à une foi commune dans le salut par les arts. Leur premier sujet est la création poétique. En allant vers Goethe, Schiller approche un homme à qui il peut appliquer la définition du génie telle qu'elle est dans la Critique du jugement : « Le génie est la disposition d'esprit innée par laquelle la nature donne sa règle à l'art. » Goethe offre à Schiller un exemple privilégié de cette disposition innée qui se trouve à elle-même une règle, personnelle et pourtant générale. À fréquenter un artiste exemplaire, il pense pouvoir lui faire prendre conscience de ce qu'il doit à lui-même et aussi de ce qu'il devrait aux autres. La correspondance des deux écrivains montre que leurs échanges ont été féconds. Revenu à regret d'Italie, fuyant lui aussi l'événement révolutionnaire qu'il ne comprend guère, Goethe retrouve avec Schiller un partenaire autant qu'un admirateur, cependant qu'il persuade Schiller de revenir au théâtre. Ils entreprennent ensemble une campagne d'éducation esthétique, brocardant les mauvais auteurs dans leurs Xénies (Xenien) et développant dans leurs ballades des allégories des grands idéaux de l'humanité. La poésie classique de Weimar y gagne une grande élévation de ton, une noble simplicité de termes et aussi un constant souci moralisateur : en particulier chez Schiller, dont la rhétorique est éloquente avec des inflexions de prédicateur. Les ballades de Schiller, en mètres réguliers, avec des métaphores à la manière grecque, dessinés comme des statues à l'antique, veulent toujours magnifier un exemple. Elles réunissent la beauté païenne et une éthique humaniste, ainsi les Grues d'Ibycus (Die Kraniche des Ibykus), l'Anneau de Polycrate (Der Ring des Polykrates). La plus remarquable, la plus chrétienne aussi est le Chant de la cloche (Das Lied von der Glocke), qui a plus de couleur et de vigueur dans les tableaux, avec un sujet non plus antique, mais contemporain. S'il sait décrire et conter, Schiller est surtout l'auteur de poèmes philosophiques : en pentamètres iambiques et parfois en hexamètres, il sait développer les idéaux de la liberté et de la foi, la confiance, la fidélité, le devoir. Poète allégorique sans doute, mais soutenu par la foi et brûlant d'une passion si ardente pour l'idéalité que le jeune Hölderlin, souabe comme Schiller, fut son disciple et dédia comme lui ses vers aux idéaux de l'humanité.

« Wallenstein »

Pour la scène de Weimar, Schiller choisit un grand sujet historique, qu'il a découvert en écrivant l'histoire de la guerre de Trente Ans : Wallenstein, dont il fait une trilogie dramatique, publiée de 1796 à 1799. Elle va être suivie de Marie Stuart en 1799-1800, de la Pucelle d'Orléans (Die Jungfrau von Orleans) en 1801, de la Fiancée de Messine (Die Braut von Messina) en 1803 et, un avant la mort du poète, de Guillaume Tell (Wilhelm Tell) en 1804.

La trilogie de Wallenstein se donne souvent en une seule soirée, mais qui est très longue, car l'ensemble compte 7 500 vers dont la moitié pour la troisième partie : la Mort de Wallenstein (Wallensteins Tod). Schiller, qui n'était pas parvenu à styliser certains aspects d'un sujet très riche, avait appelé le tout un « poème dramatique », situant ainsi l'épique et le tragique.

Il débute par un tableau très vivant et coloré du Camp de Wallenstein (Das Lager), qui fait comme un prélude : on y voit toutes les armes et toutes les nationalités qui se côtoient dans les armées impériales. L'auteur montre là son goût de l'épopée et des tableaux d'histoire : la vie des camps y est vue de près, les recrues, les sous-officiers ont le langage le plus direct ; il y a un prédicateur véhément et une vivandière qui a peut-être fourni quelques traits à la Mère Courage de Brecht, ce théâtre étant pourtant éloigné de celui de Schiller. Tous ces soldats aiment leur général, Wallenstein, qui semble encore au sommet de sa carrière : le dévouement du camp est là pour expliquer la démesure et le destin de son chef.

Dans la seconde partie, les Piccolomini, les dissensions apparaissent. La cour de Vienne, qui se méfie de Wallenstein, a envoyé un émissaire : celui-ci laisse entendre que le chef aspire à la dictature ; il sait troubler la conscience des envieux et des ambitieux, à ceux qui l'écoutent il dévoile qu'on a la preuve que Wallenstein trahit et traite avec les Suédois, sous l'aveu de l'empereur. Les généraux se divisent, en particulier les deux Piccolomini : Octavio, le père, est un habile homme qui tend à demeurer du côté du pouvoir ; son fils Max, enthousiaste et brave, ne peut croire ce qu'on veut lui dire ni renier son chef de guerre. Un drame d'amour se poursuit autour de la passion qui unit Max à la fille de Wallenstein, la princesse Thekla. Le général en chef paraît peu, mais il emplit la troisième partie de la trilogie : la Mort de Wallenstein, où les scènes les plus belles sont moins d'action que de réflexion. Les péripéties qui détachent les généraux d'un chef aveuglément confiant en son étoile sont nombreuses et prêtent à des chocs de caractère. Mais le personnage le plus intéressant est celui sur qui va s'abattre le destin tragique et qui ne peut plus rien, car il a mis en route la machine qui va le broyer. C'est à Max que Wallenstein se confie dans une scène centrale (I, iii), où il expose en termes pathétiques et profonds le déterminisme de l'action. Celui qui voulait exercer le pouvoir tout en demeurant libre va périr : la puissance aliène celui qui la détient. Wallenstein a envoyé un homme sonder les Suédois ; il a été pris par les agents de Vienne ; bien qu'il n'ait pu encore traiter, nul ne peut imaginer que le général en chef voulait seulement s'informer, il est perdu aux yeux de tous, sauf à ceux de Max Piccolomini, qui est un soldat sentimental, sans peur et sans faille. Celui-ci chargera une dernière fois à la tête de ses cuirassiers. Lui aussi s'en remet au destin, comme Wallenstein, qui avait voulu demeurer libre d'agir et qui a été écrasé par la logique tragique de l'histoire.

Il s'agit d'une pièce pessimiste, aux antipodes de Don Carlos, où le personnage du marquis de Posa réalisait au contraire l'union de l'action et de la liberté dans une conscience heureuse, sans division. De sorte que la mort de Posa est glorieuse, alors que Wallenstein meurt déchiré : sa tragédie est l'agonie de la liberté. Les hommes se croient libres et ils sont déterminés ; plus ils seront ambitieux, plus amère sera leur déception. C'est de la Révolution française que Schiller avait tiré cette leçon : il y avait aperçu le jeu de forces aveugles et tragiques. Wallenstein réfléchit sur une liberté perdue, sur un divorce qu'il voit sans remède entre l'histoire et la volonté libre. Au moment où, dix ans après Don Carlos et immédiatement après la Terreur, le poète désespérait de la liberté, il compose, logiquement, cette pièce magnifique, pesante aussi par son ampleur et qui décrit un moment sans espoir de l'histoire des pays allemands. Mais Schiller donnera encore, avant dix ans, un grand poème dramatique sur la liberté avec Guillaume Tell.

« Marie Stuart »

Entre-temps, deux héroïnes tragiques ont occupé son imagination : Marie Stuart et Jeanne d'Arc. Leurs vies ne se ressemblent pas, mais leurs morts sont également tragiques.

Marie Stuart est la plus classique des pièces de Schiller, puisque toute son action tient dans les derniers jours de la reine malheureuse. En prison, environnée de menaces, celle-ci revient sur son passé, qu'elle confie par allusions. Elle ne nie pas que ses passions l'ont égarée ; elle espère retrouver le droit de vivre en paix. Autour d'elle, amis et ennemis s'emploient et s'affrontent ; elle ne détermine plus rien ; les conséquences du passé se déroulent seulement autour d'elle. Frère de Max Piccolomini, sorti de l'imagination idéaliste de Schiller, le jeune Mortimer la touche, mais elle ne peut plus être sauvée. Schiller avait, à coup sûr, une prédilection pour ces soldats jeunes et sans tache, aussi blancs et plus simples que le prince de Hombourg de Kleist.

Dans un dernier aveuglement, Marie Stuart va se jeter aux pieds de la reine, pour lui raconter une vie qui est celle de tous les héros malheureux de Schiller : elle a été gâtée par le monde, elle voudrait échapper aux astres maléfiques et à la fin elle écoute les conseils de sa nourrice pour retrouver la paix du cœur. Elle est l'implication tragique de toute vie ardente ; le temps de la passion, celui de l'ambition sont également tragiques. Pour échapper, il faut mourir. N'y échappent vivants que ceux qui sont assez simples pour passer à travers le feu, sans que leur visage ni leur âme en soient marqués. Posa, Max entrent dans la mort comme ils avaient vécu.

Avec beaucoup de poésie, la Marie Stuart de Schiller, frivole en vérité et chrétienne, jusqu'au bout superstitieuse, est finalement exaucée. Il est possible que le poète se soit souvenu de la Phèdre de Racine, mais l'héroïne de Schiller a plus de naïveté. Sa victoire finale est, au demeurant, tout intérieure : « Les mauvais triomphent, mais l'innocence et la noblesse d'âme demeurent un bien absolu. » Consolation et certitude que n'avait pas eues Wallenstein mourant.

« La Pucelle d'Orléans »

Vue par Schiller, Jeanne d'Arc n'est pas, non plus, à l'abri de la faute et c'est probablement pourquoi la pièce a été souvent mal comprise. Mais elle est bien trop idéaliste, d'autre part, pour pouvoir satisfaire Bernard Shaw, qui avait étudié l'histoire de plus près que Schiller, sans, pour autant, comprendre le personnage de Jeanne d'Arc.

Schiller a voulu, d'abord, venger la mémoire de son héroïne contre les gauloiseries de Voltaire. En un temps où les Français l'avaient oubliée, c'est un poète de Weimar qui est allé sortir, de la légende autant que de l'histoire, la figure de la bergère de Domrémy.

Il la montre d'abord dans son pays natal, avec son attachement aux prairies de la Meuse et au bois du coteau, au milieu de ses parents, des gens de Vaucouleurs et des villages alentour. Quand elle va quitter ce coin de terre, elle est douce et déterminée, presque comme la Jeanne de Charles Péguy. C'est que Schiller, le premier, lui a fait incarner l'amour du pays et de la patrie, alors qu'en France on disputait sur la réalité des voix et sur les torts des évêques. Schiller, historien et prophète à la fois, avait mesuré l'unicité du personnage, sorti du Moyen Âge avec une conscience toute moderne du génie national ; de sorte que la Pucelle d'Orléans mérite d'être appelée une allégorie poétique : Schiller, lui, l'appelait une tragédie romantique.

Il entendait par là que le décor, les personnages et les péripéties empruntées au Moyen Âge lui avaient paru convenir au roman de chevalerie et qu'il ne fallait pas y chercher trop d'exactitude. Il a usé ici de la liberté d'invention du poète, et de plusieurs façons. D'abord avec le personnage du chevalier noir que Jeanne rencontre dans les rangs anglais, qu'elle épargne alors qu'elle le tient au bout de sa lance, car elle a été touchée par son regard. Péripétie inventée puisque Jeanne d'Arc allait au combat avec une oriflamme et non une lance ou une épée, mais dont le sens est clair : faire naître en elle la division de la conscience. Elle est, par là, infidèle à sa mission, qui était de combattre, et accessible à la faiblesse de la chair, puisqu'elle a été touchée par la beauté du mystérieux ennemi.

Alors, elle se met à douter d'elle-même, elle est abandonnée par l'inspiration, le Ciel n'est plus avec elle : elle se laissera prendre et on la retrouve, au dernier acte, enchaînée. Prisonnière douloureuse, elle est retombée dans la destinée commune. Quand elle avait accepté sa mission, elle avait aussi conquis la liberté, en se donnant à l'idéal ; elle cessait alors d'être soumise aux contraintes du sort humain. Sur le champ de bataille, elle valait, à elle seule, les meilleures armées, car elle était l'âme même du combat ; la pure flamme de l'esprit à laquelle rien ne résiste.

Elle le redevient, d'un coup, quand, du haut de la tour où ses gardes la tiennent, elle aperçoit au loin, dans la mêlée, les bannières de France parmi ceux qui viennent à son secours. Tout renaît alors en elle, la certitude et la force, ses chaînes tombent d'elles-mêmes ; ses gardes sont paralysés comme les gardiens du sépulcre à la résurrection. Elle se jette dans la mêlée et y meurt. Mais qu'importe puisqu'elle a été, tout comme le marquis de Posa, heureuse de mourir, redevenue elle-même, libre, et sans tache, incarnation de l'amour de la patrie. Elle a échappé au monde déterminé, elle est libre comme tout ce qui est de l'esprit, elle renaît en se sacrifiant, elle entre aussi dans le souvenir des générations à venir. Peut-être Schiller, évoquant Jeanne d'Arc, pensait-il déjà à la lutte patriotique contre l'occupant.

Destin et liberté

Après la Pucelle d'Orléans, Schiller écrit une pièce qui ne s'est jamais imposée sur la scène et qui représente dans son œuvre comme un essai formel dans la direction de la tragédie antique : la Fiancée de Messine, où il retrace l'histoire d'une lutte fratricide en Sicile au temps des rois normands. C'est un drame de la destinée (Schicksalsdrama) comme c'était alors la mode en Allemagne, avec intervention d'un oracle et surtout d'un chœur. La pièce est précédée d'un essai : Sur l'emploi du chœur dans la tragédie, qui veut justifier la résurrection d'un moyen scénique destiné, selon Schiller, à rehausser la poésie du drame et à mieux disposer le spectateur à recevoir les messages mystérieux de la destinée. La pièce est d'une très haute tenue, dans une langue dépouillée, harmonieuse ou violente suivant les scènes. Mais cette résurrection d'un théâtre à la manière de Sophocle demeure sans vie véritable : ce sujet médiéval, traité à l'antique, est demeuré une tentative unique.

Avec Guillaume Tell au contraire, Schiller, poursuivant la voie ouverte par la Pucelle d'Orléans, fait entrer en scène l'idée de nation. Ce n'est pas la nation allemande ; mais le sens politique de la pièce n'en est pas moins évident, c'est celui d'un grand poème de la liberté.

L'histoire des Suisses des cantons anciens (Urkantone), conjurés pour mettre fin à l'oppression étrangère, offrait à Schiller un sujet et des personnages propres à incarner la liberté, non plus cette fois vue du dehors comme dans Wallenstein, mais en action. Les conjurés du Rütli sont, pris ensemble, le peuple tel que Schiller voulait qu'il fût, et Tell lui-même ne cesse guère d'être le porte-parole du poète.

La pièce est construite autour d'une question de morale civique et politique : est-il légitime de prendre les armes, au risque de tuer, pour sauver sa liberté ? Tell y répond dans son monologue de l'acte IV (sc. iii) et dans sa discussion avec Jean le Parricide. Il sera le modèle de l'insurgé, qui n'agit que quand il est sûr d'être justifié et pour défendre les biens les plus sacrés. Sa justification dernière est la pureté du cœur : il dialogue avec l'Être suprême, dans la solitude de la montagne et de sa conscience.

Comme Jeanne d'Arc, il est conscience de son peuple, mais il reste toujours maître de lui. Il se soumet à l'épreuve inhumaine que lui impose le bailli Gessler pour s'assurer qu'il ne tuera pas sous l'empire immédiat de la colère ; il accepte une sorte de jugement de Dieu avant de se faire lui-même justicier. En lui, pourtant, il n'y a pas de place pour le doute, il n'est à aucun moment divisé contre lui-même ; c'est un homme sans faille, comme était aussi Posa, mais porté par la confiance de ses concitoyens, uni à tout moment et heureusement à son peuple.

Mais il n'était pas présent à la rencontre de Rütli et il n'a pas prêté le serment des conjurés pour conserver toute sa liberté et ne jamais céder aux emportements collectifs. On voit là quelle conception hautement idéaliste Schiller avait d'un héros national.

Guillaume Tell donnait par avance une réponse aux questions que les étudiants de Berlin allaient poser en 1808 au philosophe Fichte pour savoir s'il était moralement légitime de conspirer contre l'occupation étrangère. Comme les conjurés suisses, Fichte répondait qu'un peuple qui conquiert sa liberté défend en même temps sa propre cause et celle de l'humanité. Les Suisses de Guillaume Tell, entre les Français de 1793 et les Discours à la nation allemande, avaient déjà donné leur réponse : « Plutôt mourir que vivre dans la servitude. »

Avec cette pièce, Schiller se rapprochait d'un public populaire, il tendait à sortir du cadre des cercles cultivés, des hommes qui auraient reçu l'éducation esthétique weimarienne. Il avait retrouvé quelque chose de sa jeunesse, surtout il donnait l'image du monde où il serait heureux. Mais il y avait aussi la jeunesse héroïque, l'élan vers l'avenir qui est un trait foncier, inaltérable de sa nature comme de son œuvre. Tell a été créé à Weimar le 17 mars 1804, puis donné aussitôt sur plusieurs autres scènes, en particulier à Berlin le 4 juin, avec si grand succès que Schiller fut invité à venir s'installer dans la capitale prussienne. Il mourut moins d'un an plus tard, le 9 mai 1805.