opéra

Cet article est extrait de l'ouvrage Larousse « Dictionnaire de la musique ».

De façon générique, ce terme recouvre les divers types d'expression unissant le théâtre à la musique, comportant un texte en partie ou totalement chanté. On lui donne diverses dénominations (dont les définitions sont rappelées ici aux termes concernés) selon le caractère de l'action, le genre des structures et du livret, selon les époques, les pays, etc. Mais, ce mot, pris comme abréviation de opera in musica, peut s'appliquer au singspiel, à la tragédie lyrique, à l'opéra-comique, buffa, seria, etc., genres qui ont en commun de rassembler à une même fin des chanteurs, des instrumentistes, parfois des danseurs, des acteurs (avec de possibles interférences entre leurs disciplines réciproques), dans un espace défini dont l'ordonnance se réclame aussi des arts plastiques et du jeu théâtral.

Pour retracer l'évolution d'une forme qui comporte plus de 25 000 titres (dont près de la moitié de langue italienne), il convient de distinguer cette évolution propre de celle de l'écriture musicale. Leurs influences réciproques furent parfois déterminantes, parfois nulles. D'autre part, des compositeurs mineurs jouèrent souvent un rôle décisif dans l'histoire de l'opéra, alors que de très grands musiciens n'abordèrent pas ce genre, se satisfirent de structures traditionnelles, ou bien ne signèrent que des chefs-d'œuvre isolés, sans portée historique. Enfin, cette évolution repose sur de nombreuses querelles tendant à accorder la priorité au verbe ou au son, au rationnel ou à l'irrationnel (parfois à l'œil ou à l'oreille), ainsi que Nietzsche l'a rappelé en 1872, inscrivant ces choix dans l'antique schéma de l'antagonisme entre Apollon et Dionysos.

Des origines à la naissance de l'opéra

En dehors du drame grec, modèle souvent invoqué, on relève, du xiie au xvie siècle, diverses ébauches de ce genre, mais n'ayant pas nécessairement contribué à son éclosion ; ainsi le Jeu de Robin et Marion, au xiiie siècle, où la musique n'occupait qu'une place insignifiante, les drames liturgiques, joc partits, masks, etc. De même, dans les canti carnascialeschi florentins, les mascarades romaines et les diverses fêtes princières (cf. le Paradis d'amour en 1572 et le Ballet comique de la Reyne en 1581 en France, et en Italie la Pellegrina, en 1589), l'intérêt dramatique importait moins que le chant, le spectacle ou la machinerie. En revanche, l'Orfeo de Poliziano, donné à Mantoue en 1471 avec une musique collective, repris et mis en scène par Léonard de Vinci, puis Feba e Pitone (1486) seraient déjà plus proches du genre défini ci-dessus, mais ils ne semblent pas avoir influencé sa naissance. Celle-ci apparaît plus directement liée aux représentations sacrées, organisées par la Contre-Réforme, aux mises en scène des madrigaux dramatiques, à leurs transcriptions pour une voix soliste accompagnée et aux pastorales inspirées du Tasse. On note, dès 1573, des représentations chantées de l'Aminta, puis de divers poèmes épiques de la Jérusalem délivrée.

En 1590, le poète Guarini (1538-1612) transformait cette Aminta en tragicommedia pastorale que mettait en musique Emilio De'Cavalieri. Constituée d'une succession d'arias, elle nous semble aujourd'hui plus proche d'un opéra que la première œuvre habituellement reconnue comme telle, Dafne, composée entre 1594 et 1598 par le Florentin Jacopo Peri (1561-1633) sur un poème d'Ottavio Rinuccini (1562-1621). Rinuccini, comme les Romains De'Cavalieri et Giulio Caccini, appartenait à ces cénacles, qui, dans le bouillonnement intellectuel de la fin de la Renaissance, réunirent des humanistes, poètes, musiciens, chanteurs et scientifiques dans le but de ressusciter l'art grec ; rappelons les fameuses camerate du comte Bardi (Florence, 1576) et de Jacopo Corsi chez qui fut créée Dafne qui jouèrent un rôle décisif dans la création du genre. C'est dans cet esprit qu'on doit situer la reprise d'Œdipe roi de Sophocle au théâtre du Palladio de Vincence en 1585 avec une « musique de scène » d'Andrea Gabrieli. De même, Vincenzo Galilei (v. 1520-1591), père de l'astronome et membre de la camerata Bardi, dans son Dialogo della musica antica e della moderna (1581), traita d'acoustique et s'en prit violemment au madrigal à 5 voix, lui opposant l'art « pur » de la poésie grecque, art monodique seul capable de rendre justice à la théorie platonicienne de l'ethos. Or, une action scénique à fins morales, tendant à l'union de tous les arts (en particulier ceux de la poésie et de la musique), était désormais réalisable, le chant soliste accompagné, mieux apte à se marier au vers que la polyphonie, ayant alors atteint une perfection absolue.

C'est dans ce contexte que naquirent Dafne et, enfin, Euridice, écrite en 1600 pour les noces de Marie de Medicis et de Henri IV par Rinuccini et Peri, secondé par Caccini, qui, plus soucieux du chant que du drame, reprit entièrement à son compte le même poème en 1602. Ces œuvres, entrecoupées de danses, éliminaient presque tout aria et se fondaient essentiellement sur le recitar cantando ; leur monotonie était peut-être moins imputable au principe du « style représentatif » florentin qu'au très modeste talent de leurs premiers auteurs : Marco da Gagliano (1582-1643), qui reprit en 1608 le poème de Dafne, et composa jusqu'en 1637 des « fables en musique », alors influencées par Monteverdi et par les auteurs romains (v. infra) ; puis Giacobbi, Belli et Boschetti qui ne pouvaient prétendre rivaliser avec les derniers grands polyphonistes, de Palestrina à Gesualdo. En outre, ces spectacles de divertissement offerts au public princier des palais florentins ne répondaient plus guère à l'idéal vanté de la tragédie grecque. Avec son Orfeo (Mantoue, 1607), Monteverdi sauva le genre de l'impasse, bien que l'œuvre fût destinée au même cadre élitaire et hédonistique. On y trouve pourtant réunis tous les éléments dont se réclamera l'opéra deux siècles plus tard : le rôle expressif dévolu à l'orchestre, l'ouverture liée à l'action, une notion de timbre répondant à celle de l'éthos, une ébauche du leitmotiv, un juste équilibre entre voix et instruments, entre récitatif et aria, entre l'œil et l'oreille, et, surtout entre le verbe et le chant, celui-ci tour à tour sobre ou virtuose en fonction de l'action même. Mais le librettiste avait substitué au mythe une mythologie décorative, sans catharsis, avec un dénouement heureux. Et, excepté une timide tentative de caractérisation vocale, ce premier chef-d'œuvre de l'opéra instituait déjà cette dramaturgie abstraite, qui allait, deux siècles durant, reposer sur la voix asexuée du castrat, incarnant ici Orphée.

L'opéra en Italie au xviie siècle

On divise habituellement son évolution en trois étapes (opéra romain, opéra vénitien, puis opéra napolitain), classification commode, due au rôle prédominant joué successivement par ces trois centres, mais tenant mal compte des interférences entre leurs styles, leurs époques, et de la diffusion du genre dans diverses autres villes. Rome fut un important foyer de création de 1619 à 1643 et de 1660 à 1685, Venise de 1637 à la fin du siècle, Naples dès 1650, tandis que des salles accueillaient l'opéra à Bologne (1605), à Turin (1608), Parme (1628), Venise et Pesaro (1637), Ferrare (1638), etc. Privés ou publics, selon l'exemple fourni par Venise, ce sont plus de 40 théâtres qui s'ouvrent bientôt dans les grandes villes, une centaine dans toute l'Italie.

L'opéra romain

Rome, après avoir fourni plusieurs de ses artisans à l'école florentine, allait reprendre le flambeau, grâce à ses mécènes, et, notamment, les princes Barberini, alliés au pape Urbain VII. Or, déjà en 1600, De'Cavalieri avait mis en scène à l'oratoire della Vallicella de Rome sa Rappresentazione di Anima e Corpo, qui n'empruntait pas à la mythologie, mais comportait des personnages allégoriques (le Temps, la Fortune, le Vice, la Vertu, etc.). Avec son instrumentation étoffée, son récitatif assez richement orné, cette œuvre (dont on peut tenir l'oratorio et la cantate pour des branches rapportées), contenait en germe les principales caractéristiques du genre romain. Dès 1606, ce nouveau type de style représentatif s'épanouit dans les œuvres profanes de Paolo Quagliati (Il Carro di fedeltà d'amore), et d'Agostino Agazzari (Eumelio), et il allait inspirer Stefano Landi (v. 1590-1639), Filippo Vitali (env. 1590-1653) et Domenico Mazzocchi (1592-1665).

Véritable creuset des futurs opéras italien et français, cet opéra romain fourmilla d'inventions qu'on ne peut juger pleinement d'après les rares documents conservés, car ce furent plus de 100 œuvres qui furent exécutées dans les palais princiers, pour un public guère plus soucieux de mythe grec que de sémantique. Après quelques tentatives en dialecte, on prisa fort un genre où des personnages allégoriques côtoyaient des héros mythologiques ou historiques et ceux de la commedia dell'arte, tous confrontés à l'actualité, dans ce même esprit parodique qu'allait retrouver un Offenbach deux siècles et demi plus tard. Le comique, le sérieux et le sacré s'y mêlaient intimement, dans un luxe de costumes et de décors propre à satisfaire les goûts d'une aristocratie particulièrement dépravée. La musique ne jouait souvent qu'un rôle accessoire dans ces sortes d'opérettes à grand spectacle, dont le récitatif demeurait la base essentielle : la Morte d'Orfeo (1619), de Landi, une œuvre parodique, ne contient que 3 arias, et l'Aretusa (1620) de Vitali, un seul. En revanche, ce récit allait peu à peu tendre vers un arioso plus mélodique et inclure des passages de haute virtuosité par exemple, la Galatea (1639), œuvre du castrat L. Vittori , à moins que n'apparaisse une césure entre récitatif secco et aria, celui-ci comportant des couplets ou reprises, comme dans le Palazzo d'Atlante (1642) de Luigi Rossi (1598-1653). Le schéma de ces œuvres demeurait celui adopté par Monteverdi dans son Orfeo, en 5 actes avec chœurs et ballets, qu'il s'agisse de fable pastorale (la Catena d'Adone, 1626, de Mazzocchi), de tragicommedia (Diana schernita, 1629, de Giacinto Cornacchioli) ou du Sant'Alessio de Landi, qui, en 1632, osait porter à la scène la vie d'un personnage historique, faisant précéder l'œuvre d'un prologue allégorique où la ville de Rome s'adressait aux spectateurs. Notons encore que dans Erminia sul Giordano (1633), sorte de revue à grands tableaux, son auteur, M. A. Rossi, exécutait des solos de violon sur la scène ; dans le somptueux Palazzo d'Atlante, L. Rossi instituait cette ouverture bipartite, que copiera aussi Lully ; enfin, dans Del Male, il Bene (1653), de Marazzoli et d'Abbatini, tous les acteurs se trouvaient réunis dans les finales concertants.

Destinées aux palais princiers des Conti, des Corsini, plus tard des Colonna, etc., ces œuvres eurent bientôt pour cadre le splendide théâtre de 3 000 places bâti par les Barberini, inauguré par Sant'Alessio, avec des décors du Bernin. Mais la personnalité dominante de cette période demeure Giulio Rospigliosi, le futur Clément IX, qui, formé en Espagne, y avait puisé son goût pour ce théâtre réaliste et comique qu'il transposa sur les scènes romaines par le truchement de ses livrets, perpétuant ainsi la tradition des madrigaux de Banchieri. On trouve en effet des scènes comiques même dans les sujets religieux (cf. Sant'Alessio), où, toutefois, la part comique ne concerne que certains personnages, notamment les valets. Dès 1637, Rospigliosi écrivit une œuvre entièrement comique, il Falcone (ou Fiammetta), remaniée en 1639 sous le titre Chi soffre, speri, avec une musique de Virgilio Mazzocchi (1597-1646) et de Marco Marazzoli (1602 ou 1608-1662). Or, à Florence, cet élément burlesque dominait déjà largement dans La Flora (1626) de Gagliano, et c'est là que Jacopo Melani (1623-1676) fit jouer en 1656 une Tancia (1612), d'après Buonarotti, puis d'autres œuvres du même type sur des livrets de G. A. Moniglia. Les Barberini ayant été chassés de Rome par Innocent X, en 1644, leurs musiciens émigrèrent quelque temps à Venise ou à Paris (Mazarin avait été l'intendant de ces princes), où Luigi Rossi donna avec succès un Orfeo (1647).

La réhabilitation des Barberini, en 1653, signait la naissance d'une seconde période de l'opéra romain, désormais en étroit contact avec Venise, et dominé par le mécénat des Colonna et de Christine de Suède, fixée à Rome après sa conversion. Déjà, en 1653, Rospigliosi avait adapté de Calderón Del Male, il Bene (musique de Abbatini et de Marazzoli), une « comédie musicale », où l'alternance du récitatif secco et de l'aria s'imposait. Ce schéma n'évoluera plus sensiblement, alors qu'après la mort de Clément IX, en 1671, la papauté se montrera souvent hostile à l'existence de théâtres publics (→ ROME), une expérience tentée dès 1667. Les ouvrages comiques abondent désormais, notamment avec Alessandro Stradella (1644-1682), fixé à Rome jusqu'en 1677, et Bernardo Pasquini (1637-1710). Ce dernier, tout en restant attaché au vieux style d'écriture, insère de remarquables finales collectifs dans Tirinto (1672) et l'Alcaste (1673), et enrichit l'orchestre dans Lisimaco, dramma eroico où la virtuosité vocale se donne libre cours dans une longue suite de morceaux isolés ou pezzo chiuso (« structures fermées ») : 13 duos et 58 arias ; en effet, au type d'aria dit « romain », de forme ABB, se substitue l'aria da capo (ABA'), dont le chanteur ornemente les reprises à son gré, un usage mis en vogue par le castrat B. Ferri, protégé de la reine Christine. Stradella, novateur d'une autre trempe, s'efforça d'éviter cette césure trop brutale entre récit et aria, utilisant la forme intermédiaire de l'arioso.

En outre, dans La Forza dell'amore paterno (1678) le récit et l'aria participent également à l'action (au xviiie siècle, l'aria interrompra le récit pour exprimer un état d'âme), et 17 seulement des 49 arias adoptent la forme du da capo, une proportion qui s'inverse ensuite dans Moro per amore. Enfin, Trespolo Tutore, véritable opera buffa avant la lettre comporte une ouverture reliée à l'action, une suite de 63 arias, et confirme la typologie vocale du xviie siècle : basse, ténor, soprano, castrat y incarnant respectivement le barbon, la vieille femme, la soubrette et l'amoureux. En 1688, les théâtres de Rome excluent définitivement cantatrices et danseuses (cet interdit ne sera levé qu'en 1798), laissant ainsi se développer un opéra de pure virtuosité vocale, abandonné aux castrats, contribuant par là à éloigner de cette ville des musiciens tels que A. Scarlatti ou G. Bononcini (qui sera le rival de Haendel à Londres). Et c'est à Rome que s'ouvre en 1690 l'Académie des Arcadiens au sein de laquelle devaient se former tous les librettistes de l'opéra « moralisant » du siècle suivant.

L'opéra à Venise

C'est à Venise qu'apparut en 1571 le terme de libretto, c'est-à-dire petit livre, le spectateur pouvant ainsi suivre le texte complet de l'action chantée, intercalée dans les divertissements allégoriques donnés dans les théâtres privés. Or, lorsque le Teatro Nuovo, propriété de la famille Tron, disparut en 1629, la Sérénissime décida de le remplacer par un théâtre public et payant, innovation absolue dans l'histoire des arts. Ce Teatro San Cassiano fut inauguré en 1637 avec Andromede de Fr. Manelli (1595-1667), dont on apprécia surtout les splendeurs orchestrales et scéniques. Une dizaine de salles furent en effet ouvertes durant le siècle à un public populaire, peu soucieux de mythologie, marquant aussitôt sa préférence pour la comédie d'intrigues aux ressorts complexes, avec ses nombreux personnages, ses travestissements et sa tendance à l'exotisme facile. Comme dans l'opéra romain, les personnages du « quotidien » y côtoyaient ceux de la mythologie ou de l'histoire, en une totale imbrication de comique et de sérieux. Le vieux Monteverdi y scella néanmoins la marque de son génie, et c'est par la musique qu'il traduisit le burlesque de certains personnages du Retour d'Ulysse (1641) et du Couronnement de Poppée (1642), partition vraisemblablement collective, écrite sur l'excellent texte de Busenello, qui, à la fin morale de rigueur, substitua le triomphe du vice sur la vertu, mais maintint une constante dignité littéraire aux poèmes qu'il fournit également au successeur de Monteverdi, Fr. Cavalli (1602-1676), notamment La Didone (1641), où il osa porter à la scène un dénouement tragique.

La typologie vocale semblait, à Venise, plus abstraite qu'à Rome, le castrat incarnant indifféremment héros ou déesses. La somptuosité de décors signés Bibiena, Torelli ou Tacca, compensait la maigreur d'un orchestre utilisé essentiellement pour l'ouverture, les ballets et scènes descriptives (chasses, orages, tempêtes, etc.), mais quasi absent dans l'accompagnement de l'aria et du récitatif. Comme Monteverdi, Cavalli adopta dans ses tragédies le schéma romain avec son prologue allégorique, et maintint une certaine osmose entre un récitatif issu du style représentatif mais largement ornementé, un arioso expressif, et des arias variées et riches, excellant en particulier dans le genre du lamento. Mais, peu à peu, l'opéra vénitien tendait aussi à séparer plus nettement le récit et l'aria, une conséquence de la baisse de qualité des livrets. G. Faustini (v. 1619-1651), qui écrivit pour Cavalli les comédies L'Ormindo et La Calisto, estimait que la valeur du livret n'importait guère, et son successeur A. Aureli versa dans une certaine trivialité, de même que G. A. Cicognini, qui cultiva le grotesque dans Giasone (1649), un chef-d'œuvre que Cavalli sauva par la musique, et notamment par la scène de folie de Médée, un modèle imité durant tout le siècle. Enfin, si avec Ercole amante (Paris, 1662), Cavalli suggéra à Lully le schéma du futur opéra français, il n'eut guère à Venise de successeur à sa mesure.

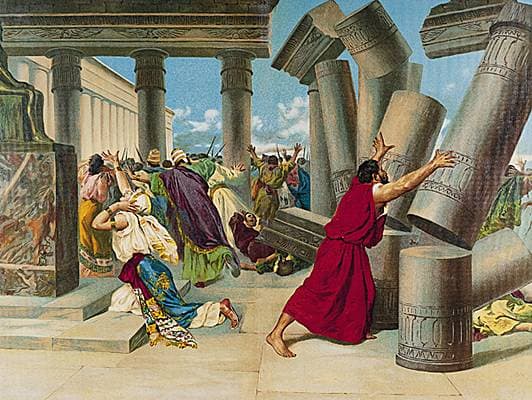

Seule personnalité authentique de l'époque, Giovanni Legrenzi (1626-1690) souscrivit néanmoins à l'esthétique du spectacle en présentant sur scène des éléphants et 150 trompettes dans Totila (1677), opéra dont il sut toutefois varier à l'infini les 80 arias, faisant preuve de sa maîtrise et d'une grande sensibilité (notamment dans Il Giustino, 1683), et demeurant l'idéal de toute la génération suivante. Plus cosmopolite, Pietro (dit Marc'Antonio) Cesti (1623-1669) démontra sa facilité dans les aimables ariettes qui entrecoupent un morne récit (Orontea, 1656 et 1666, dont la musique sauve un livret ridicule), et il mit en musique pour Vienne en 1667 un fastueux Pomo d'oro, longue parodie du jugement de Pâris, dont on acclama surtout les 24 superbes décors.

On peut, en résumé, estimer qu'à Rome, comme à Venise, la variété des structures, le mélange souvent heureux des genres, la beauté d'un chant assez longtemps vierge de tout excès de virtuosité avaient su créer un opéra séduisant, qui avait sans doute manqué d'avocat très éloquent, et que sa fantaisie et sa déraison même rapprochaient de l'esthétique du baroque. L'opéra lullyste, d'une part, l'extrême rationalisation du xviiie siècle italien, de l'autre, allaient saper ce bel équilibre, qui, beaucoup plus tard, devait redevenir l'objet de bien des vœux.

L'opéra à Naples

L'analyse moderne a renoncé à définir un type « napolitain » relatif à cette époque. En fait, les compositeurs de la péninsule se retrouvèrent à Naples parce que trop d'interdits frappaient l'opéra à Rome, et qu'à Venise le genre sombrait dans la médiocrité. En outre, Naples, plus peuplée que Rome, Venise et Milan réunies, affirmait une tradition culturelle due à sa langue, ses fêtes théâtrales, et un rayonnement acquis grâce à la domination ibérique et à ses conservatoires uniques en Europe et propres à attirer compositeurs, musiciens et interprètes.

Francesco Provenzale (v. 1627-1704), longtemps considéré comme le père de l'école napolitaine, sut avant tout « associer sa parfaite connaissance du style vénitien à l'art de la villanelle », et, auteur d'une douzaine d'opéras, mit le meilleur de son talent dans ses comédies Lo Schiavo di sua moglie (1672) et Stellidaura vendicata (1678), utilisant parfois d'excellents livrets napolitains de A. Perucci. Mais la démocratisation des théâtres ne créa pas pour autant un style vraiment propre à cette ville où se côtoyaient les œuvres en dialecte, l'héritage du théâtre espagnol (jusqu'aux opéras de langue ibérique de Coppola), les spectacles de la commedia dell'arte et les drames sacrés.

Plus tard, le Sicilien A. Scarlatti, formé à Rome, imposera à Naples certains archétypes de l'opéra italien.

Naissance de l'opéra français

Dans un pays où l'esprit s'opposait « au genre le plus irrationnel qui soit », l'opéra n'apparut pas, ainsi qu'en Italie, comme un fait culturel inéluctable. Né, lui aussi, dans le cadre aristocratique de la cour, il eut, certes, pour objectif d'exalter la grandeur du règne de Louis XIV, mais il devait, en fait, consacrer les retrouvailles du vers et de la musique, qui, quelques siècles plus tôt, s'étaient séparés sur le parvis des églises, et avaient, par des voies autonomes, atteint à un même stade de perfection qui exigeait de nouvelles épousailles. On trouve donc à la base du genre naissant un certain nombre d'éléments complémentaires, juxtaposés plutôt que fondus entre eux : la tragédie de Corneille et le vers de Racine, une capacité orchestrale plus riche qu'en Italie, un goût du spectacle en soi, un vieil engouement pour le ballet, autant d'éléments susceptibles de compenser le niveau très modeste de l'école de chant française.

La France avait connu sous Louis XIII des ballets chantés solidement structurés, puis des pastorales, plus prisées par la noblesse que l'opéra italien, importé par Mazarin. Malgré un réel succès public, cette dernière tentative échoua, brisée aussi par les cabales politiques (en partie justifiées par les intrigues du castrat A. Melani, espion des Médicis). Lorsque fut créée une Académie royale de musique et de danse (plus tard Académie impériale, puis Opéra de Paris, nom que nous lui conserverons ici, quelle qu'en soit l'époque), le privilège en échut à l'abbé Perrin et à son musicien, Robert Cambert (env. 1628-1677), dont la Pastorale d'Issy (1659) avait connu un réel succès. Leur Pomone, spectacle d'inauguration de l'Opéra en 1671, malgré un galbe musical et littéraire assez faible, imposait néanmoins toutes les structures d'un genre qu'allait cultiver Jean-Baptiste Lully (1632-1687), Florentin naturalisé français. C'est lui qui fixa le cadre immuable de ce que les historiens nommeront plus tard la tragédie lyrique, avec son ouverture, son prologue allégorique et ses 5 actes, faisant une large part à la danse et à l'élément visuel, et dans laquelle, malgré le support mythologique, le roi était le véritable protagoniste, soit directement présent, soit par héros interposé. Saisissant avec habileté ce qu'il convenait d'adopter ou de rejeter du modèle italien, Lully tira la leçon des représentations parisiennes d'Ercole amante de Cavalli, où ses propres intermèdes dansés avaient eu plus de succès que le style de chant, qu'il convenait donc d'adapter au goût français.

Or, si l'on critique justement le principe du récitatif arioso de Lully, il faut se souvenir qu'il n'était pas l'élément majeur de l'édifice, et qu'il devait au moins autant à l'assimilation des formules de l'opéra romain qu'à la déclamation des comédiens de l'Hôtel de Bourgogne. Les véritables modèles du genre furent, en fait, plus que les ballets et pastorales de cour, plus que les comédies-ballets de Molière auxquelles il avait collaboré, une Andromède de Corneille et de D'Assoucy (1650) elle-même démarquée des spectacles italiens , et les opéras de Rossi, Cavalli et quelques autres qu'il avait connus. Témoins l'ouverture créée par L. Rossi rebaptisée ouverture à la française , la présence des ballets à chaque acte comme dans Sant'Alessio de Landi, le prologue allégorique et les chœurs déjà présents chez Mazzocchi, jusqu'aux effets d'écho, pris de La Vita humana de Marazzoli, et aux interventions du violon sur la scène, procédé employé par M. A. Rossi. Enfin, le merveilleux de la machinerie était l'œuvre de Torelli, et les danseurs de formation italienne. Mais alors que les opéras italiens du xviie siècle tombèrent dans l'oubli, éclipsés par l'attrait de la nouveauté, ceux de Lully subsistèrent et passèrent longtemps pour des créations originales. En outre, la pauvreté même de l'harmonie lullyste concourut à donner à son orchestre cette pompe insolite et caractéristique, partie intégrante d'un ensemble qui, moins « lyrique » que l'opéra italien, n'en était guère plus « tragique » pour autant, et cela explique que des musiciens tels que Couperin et Charpentier se soient désintéressés d'un genre qui leur parut mineur. Car si les vers de Quinault (1635-1688) sont beaux, ses tragédies, comme celles des auteurs vénitiens, empruntent à une mythologie décorative, surchargée, où, dès Alceste (1674), la trame puisée chez Euripide s'efface devant les intrigues de maints personnages secondaires. Malgré ces paradoxes, il faut s'incliner devant la rare unité de cet opéra français, sa logique et son infaillible perception d'une esthétique idoine aux buts de « l'opéra versaillais ».

La mort prématurée de Lully, qui avait régné par monopole de fait sur la scène française, causa un vide que ne comblèrent ni Lalande et Couperin, engagés sur d'autres voies, ni Marc Antoine Charpentier (v. 1636-1704), élève de Carissimi à Rome, auteur de 8 opéras, dont seule Médée fut donnée à l'Opéra (1693) et dérouta le public par ses subtilités harmoniques, mais aussi par un manque certain de ce sens architectural qu'avait possédé Lully. Deux de ses fils Jean Louis (1667-1688) et Louis (1664-1734) Lully ne purent s'affirmer, alors que les chanteurs et instrumentistes italiens, appréciés du public, étaient de retour ; et les véritables successeurs du Florentin furent d'abord son ancien collaborateur Pascal Collasse (1649-1709), auteur de 12 œuvres lyriques, son élève Henry Desmarets (1661-1741), harmoniste raffiné et auteur d'une Vénus et Adonis (1697), André Cardinal Destouches (1672-1749), l'auteur d'Omphale (1701) et de Callirhoé (1712), dont le récitatif et le chœur témoignent d'une belle ampleur, enfin François Rebel (1701-1775), qui, notamment dans Pyrame et Thisbé (1726), collabora avec François Francœur (1698-1787), un directeur de l'Opéra.

En marge de cette école, la claveciniste Élisabeth Jacquet de La Guerre et le violiste Marin Marais (1656-1728) s'intéressèrent au genre : Alcyone (1706), de ce dernier, contient une « tempête » restée célèbre. Il faut réserver une place à part à André Campra (1660-1744) et à Jean-Joseph Mouret (1682-1738), tous les deux d'origine provençale, qui furent les instigateurs d'un esprit nouveau et insérèrent même des ariettes italiennes dans leurs œuvres. Le premier a été auteur de belles tragédies (Tancrède en 1702, Idoménée d'après Danchet en 1712). Le second fut plus à l'aise dans le style léger exigé par la Régence ; tous deux furent aussi les artisans essentiels du nouvel opéra-ballet, né à la disparition de Lully, et ne différant vraiment de l'opéra français que par le renoncement à l'unité d'action (et de lieu). On doit à cet opéra-ballet de nombreux chefs-d'œuvre, de l'Europe galante (1697) et des Fêtes vénitiennes (1710) de Campra aux Fêtes de Thalie (1714) de Mouret, jusqu'aux Éléments créés aux Tuileries (1721) de Lalande et Destouches. Enfin, il faut créditer Mouret de la création de l'opéra-pastorale, et Michel Pignolet de Montéclair (1667-1737) de l'introduction du thème biblique, avec une Jephté (1732) d'une puissance inattendue par la richesse de ses chœurs et de sa déclamation. L'année suivante, l'accès de Rameau à la scène lyrique allait éclipser tous ces musiciens.

L'opéra en Europe au xviie siècle

L'opéra italien ayant débordé ses frontières, précédant en cela son rival français, rares furent, ailleurs, les tentatives originales.

En Angleterre

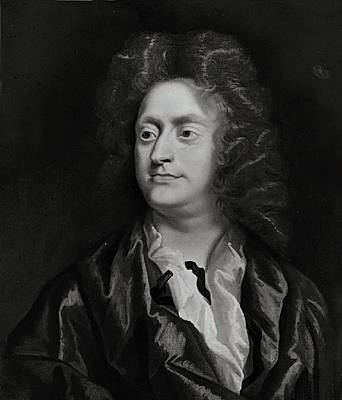

Si la musique avait joué un large rôle dans les masks et dans les drames et comédies de Ben Jonson et de Shakespeare, le terme opéra ne fut employé que lors de la création d'un Siège de Rhodes (1656), d'après D'Avenant, dont Mathew Locke (1631-1677) assura l'essentiel de la musique. La réouverture du Duke's Theater, en 1671, après les troubles, puis les représentations françaises stimulèrent la création, en 1674, d'une sorte d'opéra tiré de la Tempête, dont Locke et G. B. Draghi écrivirent la partition sur le canevas fourni par D'Avenant et Dryden. Avec sa Vénus et Adonis (v. 1684), John Blow (1649-1708) se rapprocha davantage de l'opéra véritable, bénéficiant en outre du haut niveau de l'école de chant anglaise. Quant à Purcell (1659-1695), dont les nombreuses musiques de scène firent largement appel au chant, son Didon et Aenée (1689) répondit seul aux critères d'un opéra proprement dit. La mort de Purcell, l'implantation à Londres des premières troupes italiennes, bientôt soutenues par l'autorité d'un Haendel, allaient freiner longtemps la création d'un véritable opéra de langue anglaise.

L'opéra baroque allemand

Malgré leurs luttes religieuses, les pays de langue allemande avaient parfois perpétué un type de « spectacle éducatif », parent lointain des sacre rappresentazione ; mais, pour créer un opéra allemand digne de ce nom, il fallut que Heinrich Schütz allât étudier à Venise. Dafne (1627), composé sur une traduction du poème de Rinuccini, et Orphée et Eurydice (1638), deux partitions perdues, se référaient, l'une au modèle italien, l'autre au ballet de cours français. Jusqu'en 1680, diverses autres tentatives furent encore effectuées par Heinrich Abert, J. J. Löwe, Ph. Stolle, et surtout par Johann Philipp Krieger (1649-1725), formé en Italie comme Schütz. Mais ces auteurs se contentaient souvent de rabouter des airs de type français ou italien, sans conscience dramatique véritable. Krieger participa, néanmoins, à la première entreprise nationale, celle de « l'opéra baroque allemand », une épithète adoptée par les historiens avant que ce terme n'ait acquis les sens multiples qui lui sont donnés de nos jours. Alors que toutes les cours notamment celle de Vienne avaient adopté l'opéra italien, porté à son apogée par Steffani à Munich et Hanovre, on inaugurait à Hambourg en 1678 un Théâtre du marché aux oies avec Adam und Eve de Johann Theile (1646-1724), qui y donnait aussitôt également Orontès.

Outre ceux de Theile, Strung ou Krieger, on peut retenir les noms de J. W. Franck (v. 1644-1710 ?), auteur d'Aeneas (1680), Vespasian (1681), Diokletian (1682), etc., de Sigismond Küsser (Erindo, 1694), mais surtout celui de Keiser, qui laissa 60 opéras, dont Croesus (1711, 1730), dont s'inspira largement Haendel, et Ulysse, créé à Copenhague en 1722. Attentif aux inflexions du langage, s'inspirant de la pompe lullyste, il sut écrire de beaux finales concertants, et influença également J.-S. Bach, dont il ne faut pas oublier que certaines cantates profanes, telles que Éole pacifié (1725), Hercule à la croisée des chemins (1733), etc., sous-titrées dramma per musica, sont de véritables opéras de concert (dont il réutilisa souvent des fragments dans ses œuvres sacrées).

Haendel, dès 1705, avait écrit pour le Théâtre du marché aux oies Almira et Nero, assez pâles imitations des modèles de Keiser, cependant que l'expérience s'étendait aux villes de la Hanse, où l'on donna les œuvres créées à Hambourg, puis des créations autochtones, et jusqu'à Darmstadt (cf. Dido, de Ch. Graupner, 1707), Nuremberg et Leipzig. Enfin, en dehors même de cet opéra baroque, dont la véritable histoire prit fin avec la fermeture du théâtre hambourgeois (1738), l'attrait d'un opéra national avait séduit des musiciens d'horizons divers, comme Mattheson, qui écrivit Cleopatra en 1704, et Boris Godunov en 1710, puis Telemann, qui embrassa tous les genres, depuis le drame médiéval (Adelheid, 1724), la traduction de livrets français (Omphale, 1724), jusqu'à l'intermezzo italien (Pimpinone, 1725), et qui, suivant le modèle de certains des opéras baroques, mêla le français, l'italien et l'allemand dans Orphée (1729) ; il persévéra, même lorsque l'opéra italien eut à nouveau assuré sa suprématie dans toute l'Allemagne, jetant ainsi un pont entre ce premier effort national et la création du singspiel.

Le xviiie siècle : du baroque au rococo

L'héritage de son passé une fois surmonté, le théâtre lyrique devait refléter les préoccupations nouvelles du siècle de la raison et des lumières. Siècle libre penseur, dont l'illuminisme prescrira un théâtre moral, siècle de rationalisme, qui, en clarifiant une situation confuse, se donnera des chaînes. Siècle d'une esthétique hédonistique, dont, en son extrême fin, seul Mozart saura pressentir une recharge sacrale. Siècle, enfin, où, peu à peu, le réalisme d'un théâtre comique populaire triomphera des formules sclérosées d'une tragédie vidée de contenu humain. Et siècle où la riche surcharge du baroque le cédera à la décoration d'un rococo souvent gratuit. Des débats passionnés sur l'opéra y fleurirent, animés par des philosophes traitant du genre du livret, mais toujours résolus par des musiciens : au-delà des principes d'éthique et de structures, c'est par leur génie musical que Vivaldi, Haendel et Gluck triomphèrent de formules discutables, et que Rameau comme Mozart devaient donner leurs solutions à tous les problèmes en les asservissant à une conscience musicale et dramatique rigoureuse.

L'opéra italien avant 1750

Il triomphe désormais sans partage à Naples comme à Londres, mais plus encore autour d'un axe, qui, parti de Bologne, passe par Venise, Vienne et Saint-Pétersbourg. C'est à Vienne que résident les poètes d'opéra dits « césariens », et que les meilleurs auteurs et interprètes viennent chercher la consécration. Dans cette internationale d'un genre, il faut renoncer à classer quelques musiciens qui, comme Steffani, Scarlatti, Haendel, Fux ou Caldara, assumèrent des positions clefs à la charnière de deux mondes. Fixé à Munich en 1677, Agostino Steffani (1654-1728) y diffusa un style appris chez Legrenzi (cf. Niobe, reine de Thèbes, 1688) avant de jouer un rôle capital à Hanovre, de Henrico il Leone (1689) à Tassilone (1709) et exerça une influence déterminante sur Haendel. Un autre musicien cosmopolite, Antonio Caldara (1670-1736), propagea à Vienne le style vénitien.

Enfin, c'est à tort qu'on voit parfois en Alessandro Scarlatti (1660-1725) un fondateur de cette insaisissable école napolitaine. Ses premières œuvres créées à Rome (cf. L'Honesta negli amori, 1680), tributaires du vieux style contrapuntique, ne peuvent rivaliser avec les chefs-d'œuvre de Stradella, mais son talent lui permit ensuite d'épouser aussi bien le faste vénitien (Mitridate Eupatore, 1707) que la comédie (Il Trionfo dell'Onore, Naples 1718) ou cet opéra devenu un simple récital de chant, dont il donne de beaux exemples avec Il Tigrane (Naples, 1715) et La Griselda (Rome, 1721).

À Venise

Dans cette ville, où 4 conservatoires le disputent en valeur à ceux de Naples, le castrat n'est pas maître absolu, et l'instrument se joint largement à la voix dans un faste sonore et visuel où l'irrationnel domine encore. L'opéra demeure indifférent à la séparation des genres, à la schématisation des structures, et apparaît encore tributaire du vieux style, ce qu'explique la position géographique de la ville, favorisant en outre les échanges avec le Nord. C'est donc encore l'orchestre, plus que le clavecin, qui soutient le récitatif chez Fr. Gasparini (1668-1727), formé par Corelli à Bologne, puis maître de Benedetto Marcello. La tradition de Legrenzi revit encore chez le très remarquable Antonio Lotti (v. 1666-1740), dont la colorature se fait déjà plus expressive. Et c'est une même « veine mélodique douce », qui fait merveille dans les opéras d'Albinoni, qui ne se soucia guère plus de formes que Vivaldi, lequel, de 1713 à 1739, déploya une intense activité lyrique à Venise et à Vérone.

Chez ce dernier prime la qualité de la musique, et il est significatif que Tito Manlio, où l'on peut discerner une tentative de caractérisation vocale, ne soit qu'un pasticcio d'œuvres antérieures.

Et, si l'on mesure le triomphe sans précédent obtenu par Haendel à Venise avec Agrippina (1709), c'est bien de cette même source que naît le langage de ce musicien allemand, langage forgé à Hambourg auprès de Keiser, puis, avec Steffani, à Rome, à Naples et à Hanovre. Haendel, opérant à Londres pour le compte d'une aristocratie traditionaliste (Rinaldo, 1711), se contenta d'appliquer son formidable génie à un genre déjà agonisant, que seuls les plus fabuleux virtuoses du chant qu'il sut attirer à prix d'or soutinrent de tout leur talent. Malgré son anachronisme, l'opéra haendélien s'impose encore aujourd'hui après une très longue éclipse par sa richesse musicale reposant sur un important effectif instrumental et sur l'inépuisable variété des arias da capo. Son écriture devait ensuite s'accorder davantage à l'oratorio, surtout face au succès réel remporté par son rival napolitain Porpora, tenant du style moderne.

L'opéra napolitain

Le terme « panitalien » convient davantage au genre qui se développe dans toute la péninsule, et dont on peut tenter de relever les principes éthiques et esthétiques communs. L'ouverture de l'immense Teatro di San Carlo, à Naples en 1737, ne modifia pas les lois d'un type d'opéra reposant d'abord sur le charme mélodique. Le castrat et l'aria da capo deviennent les clefs de voûte de l'édifice. Aux longs récitatifs supportant toute l'action s'opposent les différents types d'arias exprimant les affetti, sortes d'abstractions métaphysiques répondant à l'abstraction de la typologie vocale aisément interchangeables d'un opéra à l'autre, et dont la place au sein de l'action pouvait varier, dans la mesure où l'on ménageait au chanteur le mieux payé les arias les mieux situées au cours de ces longues soirées.

Le nouveau type de livret devait se plier à ces exigences. L'Académie des Arcadiens, à Rome, en fixa les normes, récusant les « trivialités » de ses prédécesseurs, exaltant les passions « nobles », dans un style aimablement pastoral. Les premiers disciples de cette « réforme » furent Silvio Stampiglia (1664-1725) et surtout Apostolo Zeno (1668-1750), mais aussi Antonio Salvi (mort en 1742), qui, dès 1702, n'hésite pas à puiser dans l'histoire récente, tirant un livret du Comte d'Essex de Thomas Corneille. Cette éthique sera portée à son plus haut point d'expression par Antonio Trapassi, dit Pietro Metastasio, ou Métastase (1698-1782) ; successeur de Zeno à la cour de Vienne en 1730, il laissa 27 drames en 3 actes (sans compter les poèmes sacrés, les sérénades en 1 acte, les comédies, ariettes, etc.), qui engendrèrent plus de 800 opéras, sans cesse adaptés et remis en musique, parfois par un même compositeur. On dit même avoir dénombré jusqu'à 107 versions de son Artaserse.

Formé à Rome par le poète arcadien Gravina, Métastase avait connu ses premiers succès à Naples, où les leçons de Porpora et sa liaison avec la cantatrice Marianna Benti Bulgarelli achevèrent de l'initier à la pratique du chant et de la composition. Son premier drame, Didone abbandonata, fut mis en musique par Domenico Sarro en 1724 à Naples, d'où l'assimilation possible des notions d'opéra napolitain ou métastasien. Mais cet idéal s'incarne mieux encore chez le Saxon Adolfe Hasse (1699-1783). Il est significatif que l'opéra métastasien (avant sa réforme inéluctable) n'ait lié son nom qu'à des auteurs étrangers, aux grands castrats dont Farinelli, avec qui le poète échangea une intéressante correspondance , et qu'aucun nom de grand musicien italien hormis celui de Pergolèse, dont la disparition prématurée a bien auréolé la légende ne reste attaché à cette époque. Le principal défaut de l'opéra métastasien nous semble de n'être qu'une suite d'arias sans duos, ni ensembles, ni chœurs, éléments qui précisément sont les atouts majeurs de l'opéra face au théâtre parlé.

À Naples, Francesco Mancini (1672-1737) avait, presque seul, assuré la transition entre les deux époques, et il fut, avec Bononcini, le premier auteur italien joué à Londres, en 1710. À sa suite, tous les auteurs « napolitains " s'illustrèrent avec un égal bonheur dans le genre seria, l'intermezzo et l'opera buffa, mais il faut retenir le rôle joué par Sarro (1679-1744), dont le style dénota, dès l'abord, le refus du baroque pour adhérer à une veine lyrico-sentimentale, dont hérita Pergolèse. Sarro fut choisi pour l'inauguration du San Carlo, avec son œuvre Achille in Siro, 1737. Nicola Porpora (1686-1768), qui fut le plus célèbre maître de chant de tous les temps, soigna pourtant la partie instrumentale à l'égal de ce chant. Comme Sarro et Porpora, Leonardo Leo (1694-1744) qui fut le maître de Piccinni et de Jommelli témoigna de cette anticipation de « l'ère de l'Empfindsamkeit », et Leonardo Vinci (1690 ou 1696-1730) avait su imposer dans toute l'Europe, malgré sa trop brève existence, la perfection de ce nouveau style, avant même Hasse. On doit encore citer Fr. Feo (1691-1761), P. Auletta (1698-1771), N. Logroscino (1698 – apr. 1765), et naturellement Pergolèse (1710-1736), dont le charme mélodique, très personnel, convenait peut-être mieux au genre léger qu'à son Olimpiade métastasienne ou à son très intéressant Adriano in Siria (1734). Avec Davide Perez, Domenico Terradellas et Rinaldo da Capua (v. 1705 – v. 1780), qui dénotaient un sens mélodique décidément moderne, semble se clore une première manière de l'opera seria italien, auquel les courants réformistes et la vogue de l'opera buffa allaient imprimer une direction nouvelle.

Intermezzo et opera buffa

Bien que de naissances sensiblement différentes, ces deux formes eurent la mission commune de rendre au public l'élément comique que récusait désormais l'opera seria. Le même but apparaît dans l'opera buffa, dont le catalyseur fut, à Naples, le besoin d'exalter le dialecte par des comédies dont la musique ne fut d'abord qu'un faible complément.

Grâce à des auteurs tels que Leo, Vinci, Hasse, Porpora, ces genres, qui permettaient d'écrire des duos, des trios et surtout les fameux finales concertants, connurent une gloire rapide, et, si l'intermezzo de Pergolèse, La Serva padrona (1733), fut appelé à un grand retentissement, son auteur avait manifesté un talent plus évident dans l'opera buffa en 3 actes Lo Frate'nnamorato, donné en 1732 et comportant un orchestre plus riche et de beaux finales collectifs. Nicola Logroscino devait porter ce finale concertant à une dimension dont se souviendra Mozart, mais c'est à Venise que l'opera buffa évolua rapidement vers la comédie, notamment grâce à Goldoni, qui, après avoir servi, comme simple librettiste, Vivaldi et Gluck (par exemple, Tigrane, 1743), adapta ses œuvres antérieures en livrets et surtout écrivit directement des comédies destinées à être mises en musique. Il avait trouvé en Baldassare Galuppi (1706-1785), claveciniste réputé, le collaborateur idéal pour ses « drames comiques », moins remarquables pour leur langue que pour le choix des thèmes qui s'évadaient de la farce paysanne pour atteindre à la satire dans L'Arcadia in Brenta (1749) et Il Filosofo di campagna (1754), au fantastique aimable dans Il Mondo della luna (1750) que reprendra Haydn, et surtout au sentimental avec La Buona figliuola (1756) de Duni, cependant que ses héros n'étaient plus des valets ni des soubrettes, mais les bourgeois ou les aristocrates du théâtre de Marivaux. On peut estimer que, lorsque en 1760 Piccinni reprit cette Buona figliuola (tirée de la Pamela de Richardson), le genre s'orientait définitivement vers la comédie sentimentale ou « larmoyante » que le musicien servait désormais avec tous les artifices de l'opera seria, ses coloratures et ses castrats, ouvrant ainsi à l'opéra italien une nouvelle ère, tributaire également de l'influence française.

L'opéra en France après 1730

En abordant le genre à cinquante ans, avec sa grande maîtrise de musicien et de théoricien, Rameau (1683-1764) bouleversa immédiatement les traditions. Avec Hippolyte et Aricie (1733), « tragédie en musique » dans laquelle Campra vit « la matière de dix opéras », puis avec l'opéra-ballet les Indes galantes (1735), il avait, malgré l'approfondissement qui le conduira aux étonnantes Boréades (1764, inachevées), déjà dit l'essentiel : leurs difficultés d'exécution empêchèrent d'ailleurs la représentation intégrale de ces deux œuvres après lesquelles Rameau dut se montrer plus prudent, et, par conséquent, moins audacieux. Plus tard, le culte toujours porté à Lully et l'oubli conscient dans lequel Gluck et ses disciples firent tomber l'œuvre de Rameau ont laissé dans l'ombre le rôle joué par cet immense musicien, timidement redécouvert à l'aube du xxe siècle. Pratiquement inchangé depuis Lully, l'opéra avait néanmoins, sous la Régence, inspiré à Mouret un langage plus « gracieux » et cherché de nouveaux thèmes d'inspiration : en témoignent un divertissement allégorique de Clérambault, le Soleil vainqueur des nuages (1721), la Reine des Péris (1725), comédie persane de Jacques Aubert sur un livret de Fuzelier, ainsi qu'une représentation d'intermèdes italiens en 1729, et, la même année, un pastiche de divers auteurs français (le Parnasse). Enfin, le remarquable Jephté (1732) de Montéclair étant demeuré sans lendemain, on n'eut à opposer à Rameau que les dernières œuvres de Colin de Blamont (les Caractères de l'amour, 1738), de Mouret, Rebel et Francœur, ou celles de musiciens de second ordre comme Niel, Duplessis, Royer, Brassac, Mion, etc. Et les incursions au théâtre de Mondonville, de Boismortiers ou même de Jean-Marie Leclair (Scylla et Glaucus, 1746) ne constituèrent aucune prise de position déterminante.

Ce qui, dans l'œuvre de Rameau, dérouta d'instinct le public, dérangé dans sa quiétude, fut le « vacarme sans précédent » de son orchestre, et la subtilité d'harmoniste, qui le fit taxer d'italianisme. On ne put, à leur création, exécuter ni le trio des Parques d'Hippolyte et Aricie, ni le tremblement de terre des Indes galantes. Mais, au-delà de ces apparences immédiates, la réforme ramiste était d'une autre ampleur, en dehors même de la richesse rutilante de son langage, richesse qu'il dispensait avec la même prodigalité dans les scènes tragiques et les plus insignifiantes ariettes de pastourelles, sachant s'accommoder sans démériter de la frivolité ambiante. On peut en dire autant de ses librettistes, Pellegrin, Fuzelier, Marmontel ou Cahuzac, dont les vers avaient peu à envier à ceux de Quinault, justement jugé par Boileau.

En outre, démontrant péremptoirement que « la tragédie conte et l'opéra montre », Pellegrin bâtit son drame comme un négatif de Phèdre de Racine, tirant de trois vers l'acte superbe de la descente aux Enfers, et « visualisant » de la même façon le récit de Théramène. Démentant le titre même de l'opéra, Rameau sut faire de Thésée et de Phèdre deux très grandes figures tragiques de l'histoire de l'opéra, créant pour elles un langage sans commune mesure avec celui de Lully. Ajoutons enfin que Rameau sut démontrer sa disponibilité à un comique musical (Platée, 1745), créer une ouverture thématiquement liée à l'action (Zoroastre, 1749), pour souligner encore que son œuvre contenait déjà tout ce que le xixe siècle croira, de bonne foi, avoir découvert.

La Querelle des bouffons et la naissance de l'opéra-comique

Lorsque, en 1752, la troupe des « bouffons » de Bambini donna à l'Opéra de Paris des intermezzi de da Capua, de Latilla, de Jommelli, et La Serva padrona de Pergolèse, dans une production très soignée, cette dernière œuvre, passée inaperçue six ans plus tôt à la Comédie-Italienne de Paris, fut à l'origine d'une querelle littéraire restée fameuse, mais reposant sur un profond malentendu. Croyant opposer le « naturel » du genre buffa italien à la « science » de l'opéra de Rameau, les pamphlétaires exaltèrent la musique italienne contre la musique française en général, sans prendre garde que le débat n'opposait que le choix des thèmes, et que leurs conclusions auraient été différentes si le hasard avait mis en présence un opera seria italien et un vaudeville chanté français. En fait, Rousseau, humilié dans ses ambitions musicales et jaloux des succès de Rameau (succès artistiques et succès mondains), usa d'arguments qui n'honoraient pas l'expert musical de l'Encyclopédie. Il ne comprit guère qu'un public de bon sens avait d'abord ressenti la perfection du spectacle présenté par les Italiens dans cette même salle de l'Opéra, où régnait habituellement une affligeante médiocrité au niveau de l'exécution musicale. Mais, pour absurde que fût cette querelle, qui permit aux encyclopédistes d'acquérir un regain de faveur dont ils avaient grand besoin, elle n'en permit pas moins de mettre en lumière la nécessité de créer un véritable opéra-comique français de qualité.

Deux hommes devaient coordonner au mieux, en ce domaine, diverses tentatives éparses, le directeur Monnet et Charles Simon Favart (1710-1792). Librettiste, acteur, homme de théâtre complet et époux d'une excellente cantatrice et actrice, ce dernier dut se limiter, jusque vers 1750, au genre très en vogue de la parodie (Rameau se réjouissant du renfort de publicité que lui valait un Hippolyte comique), avant de trouver en Duni un musicien apte à mettre en partitions d'authentiques livrets.

Or, entre-temps, le véritable opéra-comique était né des suites de la Querelle des bouffons. En effet, après avoir écrit « qu'il ne saurait y avoir de musique française, sinon de très mauvaise », Rousseau composa en français un Devin du village (1752), véritable opéra-comique, à cette différence près que, au lieu d'y être parlés, les dialogues de l'action étaient chantés à la façon du récitatif italien. Et l'œuvre fut donnée à Fontainebleau, chantée par les meilleurs interprètes de Rameau. Dès lors, l'Opéra afficha avec succès des pastiches d'operas buffas italiens, et Monnet eut l'idée de présenter à l'Opéra-Comique en 1753 les Troqueurs, faisant passer cette œuvre d'Antoine Dauvergne (1713-1797) futur directeur de l'Opéra pour la traduction d'un opera buffa italien. L'œuvre fut acclamée, et l'on rit de bon cœur une fois la supercherie révélée, donnant ainsi sa place à une véritable musique française, chantée en français ! Mais, d'abord, l'Opéra-Comique afficha une version française de la Servante maîtresse de Pergolèse, que Mme Favart chanta plus de 100 fois en 1754, Favart, lui-même, put y donner Ninette à la cour, puis, en 1757, le Peintre amoureux de son modèle, mis en musique par Egidio Romualdo Duni (1709-1775), auteur de drames joués à Rome et à Florence, puis passé au service de la cour francophone de Parme. Et, seulement alors, des musiciens français se piquèrent au jeu. Philidor (1726-1795) et Monsigny (1729-1817) s'affirmèrent en 1759, le premier avec Blaise le savetier, que suivirent Sancho Pança dans son île (1762), puis le Sorcier (1764), Tom Jones (1765), etc. ; l'autre avec les Aveux indiscrets, puis Rose et Colas (1764).

Et, grâce à la fusion intervenue en 1762 entre l'Opéra-Comique et la Comédie-Italienne (sous cette dernière dénomination), les compositeurs bénéficiaient des meilleurs acteurs et cantatrices des deux troupes, pouvant ainsi écrire pour leurs héroïnes de difficiles arias à coloratures, mais ils purent également s'assurer de la collaboration de Sedaine, qui rédigea pour eux non plus de simples livrets bouffons, mais de véritables pièces de théâtre, tout comme le faisait outre-monts un Goldoni. Lorsqu'en 1769 parut le Déserteur de Sedaine et de Monsigny (l'œuvre fut jouée jusqu'en Amérique), c'en était fait des idylles villageoises prônées par Rousseau, l'opéra-comique n'avait plus rien de comique et tournait au drame larmoyant (ou « pièce à sauvetage ») auquel l'Europe entière allait souscrire. La même année, soit cinq ans après la mort de Rameau, Grétry s'affirmait à Paris, y précédant de peu l'arrivée de Gluck. Un nouveau chapitre de l'opéra français allait alors s'ouvrir.

L'ère des réformes

La réforme de l'opera seria

La révélation de l'opéra français à Parme fut sans doute le catalyseur d'une remise en question de l'esthétique métastasienne, déjà amorcée depuis 1740 par divers compositeurs et critiques italiens.

L'intendant du Tillot avait engagé Duni à la cour française de Parme pour lui confier les livrets de Favart, puis convié Goldoni à adapter Pamela pour ce même musicien. Dès 1757, il fit jouer des opéras de Rebel et Francœur, puis de Rameau, qui suscitèrent des traductions italiennes, puis des adaptations originales conçues dans le même esprit, mais pour lesquelles les livrets dus à Frugoni laissèrent trop à désirer. Or, comme Jommelli quelques années plus tôt, Traetta avait déjà pressenti ce besoin de renouveau, et les œuvres qu'il donna à Parme (Ippolito ed Aricia en 1759, puis en 1760 I Tindaridi, d'après Castor et Pollux de Rameau) correspondaient à une conception mûrement réfléchie ; ces œuvres eurent un retentissement jusqu'à Vienne où Gluck les écouta avec attention.

Outre Traetta (1727-1779) et Jommelli (1714-1774), d'autres musiciens italiens devaient s'engager sur la voie de ce renouveau. On peut citer, avant P. A. Guglielmi, Anfossi, Sacchini et Piccinni, Davide Perez (1710 ou 1711-1778), et, plus encore, Domenico Terradellas (1713-1751), l'un des meilleurs disciples de Pergolèse et qui fut particulièrement attentif au rôle de l'orchestre. On note déjà chez Terradellas le procédé du crescendo dans Bellerofonte (1747). Enfin, Gian Francesco Di Majo (1732-1770), un Napolitain, auteur de musique religieuse et d'opere serie, fut joué jusqu'à Vienne, et son style semble établir un pont entre Gluck et Mozart. D'autres innovations devaient compléter cette réforme de l'opera seria, dont on trouve l'écho chez un Mattia Verazzi, qui fournit des livrets à Jommelli, Traetta, Salieri, et chez Coltellini et quelques autres encore : celles de réintroduire la catastrophe finale toujours récusée par le public, d'instaurer la coupe en 2 actes du dramma seria (v. infra), et surtout de substituer au traditionnel défilé des arias de solistes des duos, trios, ensembles et interventions du chœur, comme on les trouve parfaitement intégrés dans Antigona de Traetta (Saint-Pétersbourg, 1772), qui y traite avec une grande maîtrise le récit dialogué et les arias bipartites ou tripartites.

La « réforme » de Gluck

Allemand formé à Milan, Gluck fut, dès 1741, remarqué par Métastase pour son « feu insolite », mais bientôt condamné pour ses « bruyantes originalités ». Rompu au style italien, mais témoignant aussitôt de son intérêt pour l'orchestre et pour la colorature aiguë, typique du goût allemand, il fut commissionné à Vienne pour y adapter les textes de Favart auxquels il conféra un galbe musical d'une tout autre ampleur que les musiciens d'opéra-comique français. Il y rencontra en 1761 Raniero de'Calzabigi (1714-1795), poète arcadien, qui, à Paris, avait vécu la Querelle des bouffons et publié la Lulliade, satire raillant ce type de joutes littéraires. Auteur, en 1755, de l'essai à la gloire de Métastase (dont, vingt ans plus tard, il ne critiqua que la coupe des vers), chassé de Paris, où il avait fondé avec Casanova une loterie dans des conditions assez douteuses, Calzabigi découvrit à Vienne les courants réformistes grâce aux opéras de Traetta. S'attribuant leur paternité, il reprit mot pour mot dans la fameuse Préface d'Alceste (1768), qu'il fit prudemment signer par Gluck, les préceptes déjà résumés par Algarotti. Calzabigi avait trouvé en Gluck le collaborateur idéal, fortement hostile, comme lui, aux « abus » des chanteurs, et également intéressé par le ballet, le décor et l'importance à réserver au chœur. Leur commun Orfeo ed Euridice (1762) eut pour principal mérite d'exclure de la fable tous les personnages secondaires, et de parvenir, dans la scène des Enfers, à une osmose parfaite entre le chant soliste, le chœur et l'effet visuel.

Dans Alceste (1767), qui ne répondait en rien aux objectifs énoncés a posteriori dans la Préface, Gluck conservait les ritournelles d'introduction et « le disparate entre le récit et l'aria », dont le da capo, sans son ornementation, perdait toute raison d'être. Or, la puissance expressive de la musique masque les erreurs du livret de Calzabigi, sa mythologie anecdotique et désengagée, son dénouement heureux, ses chœurs demeurés témoins et non acteurs, et son absence d'ensembles concertants. Et, si ce livret resserrait l'action, la musique « auxiliaire du poème » lui opposait sa lenteur hiératique. Après un retour aux formules traditionnelles, Gluck se fixa en France, en 1774, y donna des versions assez heureusement remaniées d'Orphée et d'Alceste, réalisa sur le vieux livret de l'Armide de Quinault un pastiche des meilleures pages de ses opéras antérieurs, et fut opposé à Piccinni dans une nouvelle « querelle » qui ne lui fit guère honneur. Il signa enfin avec Iphigénie en Tauride (1779) son chef-d'œuvre, dont la qualité musicale faisait derechef oublier les schémas traditionnels, cependant que l'ouverture était reprise d'un opéra-comique de 1758, et l'air tragique Ô malheureuse Iphigénie d'un opera seria de 1753. En résumé, Gluck s'était, lui aussi, imposé par son génie musical, éclipsant par là ses rivaux italiens, plus engagés que lui dans les courants réformateurs, alors qu'il était revenu aux stéréotypes de l'opéra lullyste, effaçant ainsi l'immense apport dramatique de Rameau.

Dramma giocoso et opera semiseria

On a longtemps attribué le triomphe du genre buffa sur le seria, au xviiie siècle, au « naturel » de ses personnages. Sans doute le nouveau style galant et pathétique convenait-il mieux aux villageois et aux marquis de la comédie qu'aux héros empanachés de la tragédie. Mais c'est plus encore la souplesse et la variété de ses structures qui triomphèrent des formules sclérosées du vieil opera seria. Dès que les arias à coloratures et les castrats eurent acquis droit de cité dans la comédie lyrique, les publics aristocratiques goûtèrent, eux aussi, cette forme, que ses ensembles et ses finales pleins de vie rendaient autrement attrayante. En outre, l'opera buffa défini comme tel avait vécu lorsque, en 1760, Piccinni donna et à Rome ! sa Cecchina (autre titre de La Buona figliuola), une œuvre qui devait autant à la consistance musicale et vocale de l'opera seria qu'à la véracité de l'opera buffa ou du dramma giocoso. Pour sa part, Goldoni attira à Venise le méridional Gaetano Latilla (1711-1788), qui utilisa le dialecte vénitien dans L'Amore artigiano (1761), et établit les lois de cette comédie d'intrigues, sentimentale et lyrique, dont les sept personnages venaient tirer la moralité devant le rideau comme plus tard dans les opéras de Mozart. C'étaient, dans les deux cas, les prémices de ce drame larmoyant qui devait conduire jusqu'au Fidelio de Beethoven, en 1805 ; dès lors, au terme d'opera buffa se substituent le plus souvent ceux de commedia, dramma giocoso, ou, bientôt, semiseria.

C'est à tort que l'on souligne l'antithèse des épithètes « drame » et « joyeux », ce premier terme n'ayant, en italien, aucune implication tragique ; c'est d'abord le livret qui est ainsi défini, soulignant son ambition littéraire ou la classe sociale de ses personnages, et visant à une plus grande dignité que l'opera buffa, encore suspect pour l'aristocratie. C'est toutefois sa structure que l'opéra buffa légua à ses héritiers, avec son récitatif secco et ses ensembles, si bien que, de façon générique, le terme s'appliqua encore longtemps à la comédie, au dramma giocoso et à l'opera semiseria, bien que ce dernier genre parfaitement défini par la Nina de Paisiello, en 1789 impliquât un contexte social particulier. Nicola Piccinni (1728-1800) s'illustra dans ces genres, comme Guglielmi, Anfossi, Sarti, et plus tard Salieri (v. infra).

Mais les meilleurs représentants de ce nouveau style « napolitain » furent Giovanni Paisiello (1740-1816) et Domenico Cimarosa (1749-1801), tous les deux d'origine méridionale, formés à la difficile discipline de l'opera seria et de la musique instrumentale, et tous les deux réclamés à Vienne et à Saint-Pétersbourg. Paisiello, demeuré célèbre pour son Barbier de Séville (Saint-Pétersbourg, 1782) et sa Molinara (1788), offrit, avec Nina pazza per amore, un premier type de scène de folie, souscrivit au découpage en 2 actes de l'opera seria Fedra (1788), donna, avec Elfrida (Naples, 1792), sur un livret de Calzabigi, le premier exemple de drame médiéval à fin tragique, et obtint son meilleur succès dans le genre eroicomico avec son Re Teodoro in Venezia (Vienne, 1784) sur un livret de Casti. Cimarosa, mieux connu aujourd'hui, laissa, comme lui, son nom attaché à ses comédies, dont le Mariage secret (Vienne, 1792), intitulé en fait melodramma (c'est-à-dire opera), et bien proche de ses structures, et Giannina e Bernardone (1781), mais il mania aussi bien le satirique (L'Impresario in angustie, 1786) et le tragique : son opera seria Gli Orazi ed i Curiazi (1796) est tenu pour l'achèvement le plus parfait du genre entre la Clémence de Titus de Mozart et les premiers drames de Rossini.

Mais c'est à Vienne, où vit précisément Mozart, que règne la plus intense activité lyrique et où se retrouvent, s'affrontent et se pillent effrontément les meilleurs poètes et musiciens. On s'y passionne pour le jeu esthétique, pirandellien avant la lettre, du « théâtre dans le théâtre », qui inspire à Mozart, Cimarosa et d'autres maint Impresario, et aboutira en 1814 au sarcastique Turc en Italie de Romani et de Rossini ; Calzabigi avait, en 1769, écrit pour Florian L. Gassmann (1729-1774) L'Opera seria, où le directeur se nomme Faillite, le poète Délire, le castrat Ritournelle, et la prima donna « Qui détonne ». Ce jeu fut cultivé par Coltellini, et par Casti (1724-1803), qui écrit Prima la musica, poi le parole (1786), mis en musique par Antonio Salieri (1750-1825). Salieri, rival heureux de Mozart, auteur d'une œuvre instrumentale de qualité, avait écrit, en 1778, Europa riconosciuta pour l'inauguration de la Scala de Milan, puis succédé à Gluck à Paris, mettant en musique Beaumarchais dans Tarare (1787), puis Shakespeare dans Falstaff (Vienne, 1799) ; il fut aussi l'un des collaborateurs de Da Ponte. Ce dernier, librettiste de Mozart, de Martin y Soler (1754-1806), de Storace, etc., entra en conflit avec Giovanni Bertati (1735-1815), l'un des poètes d'opéra les plus originaux de l'heure, s'appropria la paternité de son Mariage secret et emprunta plus d'une de ses pages, de son Don Giovanni au Convitato di pietra ; ce dernier livret rédigé par Bertati en 1787 pour Giuseppe Gazzaniga (1743-1818).

L'Allemagne et l'Autriche : naissance du singspiel

D'ethnies et de religions différentes, les pays germaniques partageaient une même méfiance de leurs princes envers toute tentative nationale d'un art de langue allemande, ces princes soutenant l'opéra italien. Comme Hasse à Dresde et Graun à Berlin, Ignaz Holzbauer (1711-1783) fut à Stuttgart un excellent auteur italianisant, comme le furent à Vienne Gassmann, Gluck et Wagenseil (1715-1777), auteurs qui influencèrent Sarti et Naumann, dont l'activité se déploya au Danemark, en Suède ou en Russie. Et si l'œuvre lyrique de Haydn nous paraît dominer l'opera seria et semiseria de son époque, de même que les premières tentatives de langue allemande, le cadre des représentations privées auquel il les destina lui refusa le rôle historique qu'il eût pu alors assumer.

Avant que le singspiel (pièce chantée) ne se définisse comme l'équivalent de l'opéra-comique, mais d'une singulière épaisseur orchestrale, ce terme avait recouvert les diverses tentatives d'opéra national héritées de l'opéra baroque et du ballad opera du Nord, où Gottsched, dédaignant la fiction inhérente au genre, vantait l'absolue priorité du texte, et où Johann Adolf Scheibe (1708-1776) baptisa singspiel dès 1749 des œuvres dont il écrivit livret et musique. À Vienne, vers 1750, le terme s'applique aux spectacles du fameux Bernardon, sortes d'équivalents de la commedia dell'arte, Haydn écrit Der Krumme Teufel (v. 1751-1753, perdu), et on joue des comédies lyriques de Josef Starzer, Franz Aspelmeyer, etc. D'autres types d'opéra allemand apparaissent aussi. A. Schweitzer (1735-1787) met en musique l'Alceste de Wieland (1773), adoptant les schémas ramistes, mais en négligeant totalement le chant, selon l'opinion de Mozart, qui vante au contraire Gunther von Schwarzburg (1776) de Holzbauer, influencé par Jommelli. On prise encore la forme du mélodrame (ou mimodram, tanzdrama, etc.), où la musique soutient un texte entièrement parlé, genre qu'illustra parfaitement Benda (v. infra), pour lequel Goethe écrivit Proserpine (1777), et auquel collabora aussi Haydn (Philemon und Baucis, Dido, etc.), puis Neefe, Reichardt, Zumsteeg, ceux-là mêmes que l'on retrouve à la naissance du véritable singspiel et du lied. Retardé à Vienne par la divulgation des œuvres de Favart, ce singspiel naîtra au Nord, dès la fin de la guerre de Sept Ans : dans Der Teufel ist los (1766), Johann Adam Hiller (1728-1804) emprunte encore à divers musiciens, puis compose Die Jagd (1770), où apparaît l'influence de Hasse.

D'autre part, lorsque Reichardt écrit la partition de la Claudine von Villabella de Goethe (1773), créée en 1789, c'est le texte qui prévaut, et la musique devait donner ses lois au genre, grâce à Georg (Jiři) Benda (1722-1795), qui usa de sa très riche orchestration dans der Dorfjahrmarkt (1775), où l'aria da capo se mêle aux couplets sentimentaux, aux airs de bravoure et aux chœurs populaires (dont Weber s'inspirera dans son Freischütz en 1821). Benda fit appel aux sources les plus variées (Julie und Romeo en 1776, der Holzhauer en 1778), et écrivit Medea (1775) et Ariadne auf Naxos (1775) dans la forme du mélodrame. Enfin, Belmont und Constanze de Johann André, donné à Berlin en 1781 sur un texte de Bretzner, servit de modèle à Mozart (l'Enlèvement au sérail, 1782), lorsque Josef II eut ouvert à Vienne un Singspiel Nazional Theater, inauguré en 1778 avec die Bergknappen de Ignaz Umlauf (1746-1796), sur l'œuvre de qui Mozart modèlera ses personnages de singspiel Osmin et Papageno. Comme Mozart, Franz Teyber (1758-1810) et Josef Weigl (1766-1846) écrivirent aussi de difficiles arias à coloratures, afin d'attirer les cantatrices du Théâtre de cour, voué à l'opéra italien et à l'opéra français. Une fois le Théâtre du singspiel fermé pour « subversion », le Kärtnerthortheater, à Vienne, accueillit les singspiels très italianisants de Dittersdorf (1739-1799), alors que, au contraire, pour un public plus populaire, Schikaneder, imprésario de petites salles, mêlait le couplet populaire à la féerie, comme dans Oberon (1789) de Wieland et de Wranitzky (1756-1808) et dans la Flûte enchantée de Mozart (1791). Mais les compositeurs de singspiel durent à nouveau collaborer avec le Théâtre de cour, lorsque, après la mort de Josef II et de Leopold II, les modèles étrangers s'imposèrent à nouveau. Or, c'est sous le règne de Josef II que Mozart avait réussi une synthèse des genres, à laquelle avait également contribué l'influence française.

La France après Rameau

La mort de Rameau, en 1764, avait ramené à l'Opéra Mondonville (dont il faut aussi signaler Daphnis et Alcimaduro, en langue d'oc, en 1754) et les compositeurs d'opéra-comique. Mais Gluck y ayant imposé un style différent, c'est aux compositeurs italiens que l'on demanda de venir perpétuer son action. Piccinni donna avec succès Roland (1778), puis Atys (1780), Iphigénie en Tauride (1781) et une superbe Didon (1783), Jean-Chrétien Bach vint de Londres écrire un Amadis de Gaule (1779) sur le livret de Quinault, Anfossi « renonça à écrire pour les chanteurs français », et Antonio Sacchini (1730-1786) donna Renaud, Chimène et Dardanus (1784), mais mourut sans connaître le succès réservé à Œdipe à Colone (1786), parfaite fusion du génie italien et français. Or, après les Danaïdes (1784), et Tarare (1787) de Salieri, l'arrivée de son rival Cherubini en 1788 allait apporter un sang nouveau à l'opéra français.

L'opéra-comique était, dès 1769, un genre parfaitement adulte, non seulement digne de l'opéra, mais autrement représentatif de la culture française. Grétry (1741-1813), dédaignant justement l'opéra, lui consacra un authentique talent acquis à Rome, et écrivit de véritables arias virtuoses pour les cantatrices de la Comédie-Italienne dans Zemire et Azor (1771) et la Fausse Magie (1775), puis, toujours avec la collaboration de Sedaine, s'orienta vers d'autres sujets (Raoul Barbe-Bleue, 1789) et aborda le thème historique avec Richard Cœur de Lion (1784), Guillaume Tell (1791), ou Pierre le Grand (1790) sur un livret de Bouilly, l'auteur de Léonore. À ces ambitions, Nicolas Dalayrac (1753-1809) opposa la sentimentalité de sa Nina, folle par amour (1786), pièce à sauvetage de Marsollier, que reprendra Paisiello et qui suscitera d'autres adaptations, comme il en fut de son Renaud d'Ast (1787), dont Mozart se souvint dans la Flûte enchantée.

Comme Grétry et Dalayrac, Gossec, Méhul, Lesueur et d'autres sacrifièrent aux sansculottides de la Révolution, puis renouèrent avec la tradition, comme Cherubini, Paër, Henri Berton (1767-1844), auteur de Montano et Stéphanie (1799) et Aline, reine de Golconde (1803), comme Jadin, Catel, Gaveaux et le Maltais Niccolo, dit Isouard (1775-1818), auteur des Rendez-vous bourgeois (1807) et du Billet de loterie (1811). En outre, le genre de l'opéra-comique, contraint à l'alternance du parlé et du chanté par le fait du monopole de l'Opéra, n'en disposait pas moins de plusieurs salles parisiennes et étendait son domaine : la pièce à sauvetage (par exemple, la Léonore de Bouilly, mise en musique par Gaveaux, Paër, Beethoven et Mayr) recourut à l'exotisme (par ex. toutes les Lodoiska), ou céda au mythe avec Médée de Cherubini (1797) sur un livret de Fr. B. Hoffmann, qui s'inspira aussi de l'Arioste (Ariodant, de Méhul, 1798). Mais avec le Normand Boieldieu (1775-1834), qui promena ses héros dans de nombreux pays, on assiste à un retour vers un opéra-comique plus traditionnel, dans une langue soignée. Après trente années de succès, il introduisait le romantisme dans le genre, avec la Dame blanche, inspirée de Walter Scott, qui triompha en 1825, l'année où le Devin du village quittait l'affiche. Son livret, signé Eugène Scribe, appartenait à une nouvelle époque de l'opéra-comique, déjà marqué par les premiers succès d'Auber et d'Hérold.

La synthèse mozartienne

L'opéra de Mozart, s'il domine à nos yeux toute la production de son époque, n'eut pas alors l'impact qu'on suppose, dans la mesure où il ne semblait pas apporter d'innovations formelles. La trop grande complexité de ses livrets ne plaidait guère en sa faveur, tous ses arguments avaient déjà été traités par d'autres musiciens (sauf celui des Noces de Figaro, trop récent) et ses emprunts aux auteurs de singspiels, à Traetta, Salieri, Paisiello, Dalayrac, etc., suivaient la coutume établie. Fidèle à la tradition du lieto fine, à l'emploi du castrat d'opera seria, Mozart semblait même en retrait sur ses prédécesseurs par les structures traditionnelles de ses opere buffe : le récit, rarement accompagné (sauf en des occasions significatives), demeure bien séparé de l'aria, aria avec da capo ornementé, cavatine ou aria tripartite sans participation du chœur. Peut-être aurait-on pu déjà s'inquiéter de la longueur inhabituelle de ses finales, de la présence du fantastique dans la scène du banquet de Don Juan, de la souplesse du discours dans Idoménée (opéra qui connut justement le succès), du surprenant premier finale de la Clémence de Titus, ou du ton grave d'un singspiel comme la Flûte enchantée. Mais c'est de l'intérieur que Mozart, plus subtilement, avait miné l'édifice. Dès l'âge de quatorze ans, il avait osé suggérer le choix d'un livret (il sera, dans sa maturité, le véritable coauteur de ceux-ci), et c'est par la musique qu'il devait résoudre les véritables problèmes, jusque-là objets de vaines querelles d'ordre littéraire, et affirmer une unité de pensée que ses contemporains ne pouvaient déceler.

À la proposition de Gluck de « réduire la musique à sa seule fonction de seconder la poésie », Mozart répondit que « la poésie devait être la fille obéissante de la musique », et réalisa l'osmose entre le verbe et le son, parce que sa musique épousait le tempo intérieur du livret, ce que n'avaient compris ni Gluck ni les Italiens, dont les tentatives de renouveau étaient ainsi vouées à l'échec. Pour réussir, Mozart tâta d'abord de tous les genres, du singspiel à la sérénade, de l'opéra-comique à l'opera seria, du buffa au dramma giocoso et à la comédie, puis réalisa enfin avec Idoménée une première synthèse des structures du seria, par son fréquent usage des ensembles, par la participation des chœurs à l'action, donnant ainsi raison à Traetta contre Gluck. Et, malgré le succès obtenu par Idoménée, son intuition lui dicta de récuser cette mythologie vidée de son contenu pour s'engager sur la voie autrement exigeante d'un « mythe de l'homme contemporain » (cf. M. Beaufils), choisissant précisément pour cela le langage plus accessible du singspiel (« Je me sens pris de fièvre à l'idée de créer l'opéra allemand », avait-il écrit), ou de l'opera buffa, dont il asservit les composantes à l'idée. C'est pour lui un jeu d'insuffler à ces formes « faciles » la densité du genre tragique, d'établir des rapports affectifs entre la tonalité des scènes et des arias, de mettre en situation les coloratures apparemment les plus traditionnelles, ou d'introduire dans un opera buffa des caractères d'opera seria (Donna Anna et Donna Elvira) et quelques rares récitatifs accompagnés d'une étonnante intensité.

Et c'est même en termes musicaux, presque anodins, que Mozart souligne l'univers manichéen de la Flûte enchantée, opposant le parlé au chanté, et situant le Bien et le Mal aux deux pôles inconciliables de la voix humaine, alors que, dans ses drames italiens, l'ambiguïté des diverses facettes du chant souligne les terrifiantes imbrications entre ce Bien et ce Mal, considérés comme les deux faces complémentaires d'un même univers, où « le langage du buffa se présente comme le masque du tragique » (cf. M. Beaufils), où la perfection esthétique voulue de Cosi fan tutte se distancie encore mieux d'une réalité plus tragique que celle de Don Juan. Enfin, héros du Sturm und Drang, engagé dans le combat pour l'émancipation de l'être, Mozart se place au centre d'une œuvre dont il fait une unique et constante confession, en posant, dès l'Enlèvement au sérail, le problème de la revendication des droits de l'individu, qu'après les orages des trois opéras italiens il résout, et, à nouveau, avec la langue allemande dans la sagesse ambiguë de sa Flûte enchantée, en 1791. Notons que, cette même année, avant de disparaître à trente-cinq ans, Mozart parvient aussi avec la Clémence de Titus à faire éclater les vieilles structures de l'opera seria. Et cette étonnante synthèse nous rappelle qu'il appartient en priorité à la musique de triompher des problèmes d'éthique et d'esthétique, fût-ce à l'aide des structures les plus traditionnelles.

L'opéra dans les autres centres européens

Les modèles italiens, français, puis allemands dominent dans toutes les cours, où s'amorce le même processus de traductions, puis de véritables créations autochtones.

La Russie

Pierre le Grand ayant imposé une culture de type franco-allemand, les comédiens français paraissent à Saint-Pétersbourg dès 1729, et c'est d'Allemagne que provient, en 1731, un Italien de la troupe de Hasse, Ristori, qui y présente un de ses opere buffe, La Calandro, cependant que des intermezzos italiens sont bientôt traduits en allemand et en russe. Mais, dès 1735, le Napolitain Francesco Araja (v. 1709 -1770) y élit domicile, fait applaudir d'abord sa Forza dell'amore e dell'odio, puis écrit en 1737 Il Finto Nino, et se consacre à l'opéra métastasien et au ballet français. Bientôt traduites en russe, ses œuvres alternent en 1742 avec de nouveaux spectacles français. En 1755, c'est enfin sur une traduction préalable du livret qu'il écrit directement en russe Céphale et Procris, cependant que G. B. Locatelli produit une nouvelle troupe italienne en 1757, que Raupach donne en 1758 un Alceste en russe, et que les Français, revenus en 1762, conservent toujours les préférences de la cour. Pourtant, les meilleurs musiciens italiens y occuperont désormais sans interruption des charges officielles : Vincenzo Manfredini de 1758 à 1769, Galuppi de 1765 à 1768, Traetta jusqu'en 1775, Paisiello jusqu'en 1783, Cimarosa de 1787 à 1791, Martin y Soler de 1788 à 1794, tandis que Giuseppe Sarti (1729-1802) se fixe à Saint-Pétersbourg en 1784. Formé à Bologne, ayant triomphé à Venise et à Rome, Sarti avait séjourné vingt années à Copenhague, et il sut poser les bases d'un riche enseignement classique, préparant ainsi le terrain au Vénitien Cavos, qui, dès 1797, allait devenir le premier grand compositeur « russe ».

Parallèlement à cette culture aristocratique, on traduit des singspiels, et des opéras-comiques de Philidor, Duni, Grétry, Dalayrac, Dezède, etc. Des chanteurs russes se mêlèrent aussi à la troupe du Français Clairval, l'interprète fameux de Grétry, et, à Moscou, l'Anglais Michael Maddox organise des spectacles dès 1776, fonde en 1780 le théâtre Petrowsky, largement ouvert aux productions russes, cependant que, comme le fait Herder en Allemagne, on recense le vieux fonds païen national. Et, si l'opera buffa s'installe victorieusement à Saint-Pétersbourg, c'est surtout à Moscou et dans l'ancienne Russie que s'amorce un mouvement irréversible : durant une trentaine d'années, des musiciens russes allaient créer des vaudevilles faits de refrains populaires célèbres, parfois mâtinés d'influences étrangères, œuvres souvent composites et sans cesse modifiées et réadaptées. Un mystère plane toujours sur une éventuelle Tanioucha (1756 ?), un vaudeville de Volkov, et on ne peut affirmer non plus quel musicien (Dimitriewski, Pashkevitch ?) composa la partition de Aniouta (Tsarskoïe Selo, 1772), un acte de M. Popov, qui passe pour le premier « opéra » de fonds et d'auteurs russes.

Enfin, alors que le Devin du village de Rousseau fait fureur et suscite les pastiches et imitations de Kerzelli ou Zorine, le premier succès authentique du genre fut un Meunier magicien, écrit par Ablesimov, et les couplets arrangés par Sokolowski, joué à Moscou en 1779, puis aussitôt à Saint-Pétersbourg, et encore repris en 1784 par le très sérieux Fomine. De nombreux autres vaudevilles apparurent, dans les deux capitales, notamment le Bazar de Saint-Pétersbourg (créé en 1782), œuvre en 3 actes de Mikhaïl Matinski (un serf émancipé qui avait étudié en Italie), et, plus tard, Catherine II écrivit des livrets, où alternaient le fonds historique et le thème quotidien, livrets où se mêlaient parfois les musiques de Sarti, Cannobio, Martin y Soler, celles de Matinski et surtout celles de Pashkevitch (v. 1742-1797), qui illustra son premier livret, Fevey, en 1786. Mais, à Saint-Pétersbourg surtout, le goût français reste dominant, et c'est dans cette langue que seront d'abord écrits certains opéras-comiques, dont peut-être l'Avare (Skoupoï, 1782) de Pashkevitch.