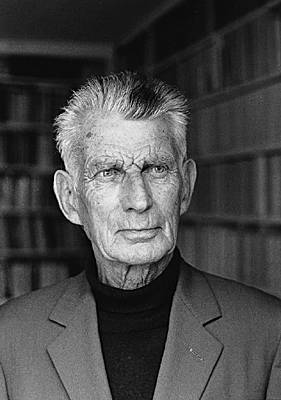

Samuel Beckett

Cet article est extrait de l'ouvrage Larousse « Dictionnaire mondial des littératures ».

Écrivain irlandais d'expression anglaise et française (Dublin 1906 – Paris 1989).

Fils de petits bourgeois protestants, il étudie le français et l'italien à Trinity College à Dublin, lit Proust et Dante. Lecteur à l'École normale supérieure de Paris pendant deux ans (1928-1930) et se lie avec James Joyce. Il écrit son premier texte, Dante... Bruno... Vico... Joyce et publie son premier poème, Whoroscope. De retour au pays (1930-1932), il publie Proust à Londres. Il va et vient entre Londres et Paris, où il s'installe définitivement en 1937. Il écrit alors Murphy, publié à Londres en 1939. Il fait ses premiers essais d'écriture en français, rencontre Marcel Duchamp et Giacometti, traduit Murphy. Pendant la guerre, il participe à la Résistance à Paris et se réfugie dans le Vaucluse en 1942. Il écrit Watt, revient à Paris en 1945 et décide alors d'écrire en français. En 1947, Murphy est publié en français (aux éditions Bordas). Les livres suivants seront écrits d'abord en français.

Le roman en question

Tous ces textes en prose, essais et romans, où l'auteur s'interroge sur le bien-fondé de l'écriture, sont reçus de manière confidentielle. Murphy, peut-être son seul vrai roman – quête dont le héros éponyme finit par se suicider dans l'asile d'aliénés où il était gardien, avant d'être incinéré, atteignant ainsi la tranquillité et le repos – est un questionnement plein d'humour macabre sur la fiction et les moyens de la subvertir, dans la lignée du Tristram Shandy d'un autre Irlandais, Laurence Sterne.

Les « romans » de l'après-guerre, Watt (écrit en 1945, publié en anglais en 1953 et en français seulement en 1969), puis la trilogie Molloy, Malone meurt (1951 aux éditions de Minuit, qui vont publier toute l'œuvre), l'Innommable (1953), sont des romans beaucoup moins romanesques. Ces trois livres mettent en mots la quête du silence, laquelle ne peut, paradoxalement, que passer par la parole, toujours menacée de verbiage. Face à la solitude, à la maladie, à la déréliction, le seul pouvoir de l'écrivain et de l'homme, mais aussi sa malédiction fondamentale, ce sont les mots. Les trois livres s'engendrent l'un l'autre, Beckett allant chaque fois plus loin dans le dépouillement et le dévoilement. À la quête de Murphy se substitue l'errance, puis à l'errance l'immobilité, dans l'attente de la mort dont les personnages (qui ne sont plus que des voix, des noms interchangeables, des initiales) ne savent plus très bien si elle est à venir ou si elle est déjà advenue. Les lieux du roman vont en se rétrécissant : à la lande et à la plage de Molloy succèdent la chambre, le lit, le pot de fleurs à la porte d'un restaurant minable. Le personnage s'altère physiquement : vagabond, malade, infirme, paralysé, épave, pour n'être plus en fin de compte qu'une boule, une tête, une bouche. Mais peut-on encore parler de « lieux », de « personnages » quand il n'y a plus d'autre action que le mouvement de la parole, l'enchaînement des mots, discours interminable qui s'inscrit dans le droit fil de la parole proustienne, du bougonnement célinien, du monologue joycien. Voix contrainte à raconter – « tout est fastidieux dans ce récit qu'on m'impose » – et qui souhaiterait bien plutôt poser la seule question (Watt : what ?) qui vaille : pourquoi la vie, pourquoi la mort ? La mort qui serait la délivrance peut-être ? Mais la voix ne peut que constater : « ce sont des mots, il n'y a que ça, il faut continuer ». Le point final ne met pas un terme à la malédiction, il n'est qu'une scansion, avant la reprise inévitable. Avec la fin de L'Innommable – « ça va être moi, ça va être le silence, là où je suis, je ne sais pas, je ne le saurai jamais, dans le silence on ne sait pas, il faut continuer, je vais continuer. » – Beckett arrive à une frontière, celle où l'œuvre pourrait s'arrêter aussi bien que continuer. Tous les prestiges de la fiction ont été démontés, narrateur, personnages, action, – ne reste qu'une voix, celle de l'écrivain face à l'angoisse. Est-ce la raison qui va le pousser vers le théâtre et lui faire connaître, presque d'un coup, la célébrité ? Le scandale qui entoure la création de En attendant Godot (le 5 janvier 1953, mise en scène de Roger Blin au théâtre de Babylone) fait soudain de Beckett la figure de proue de la modernité et lui amène les lecteurs qu'il n'avait pas eus jusqu'alors.

Dialogues

Les spectateurs assistent, stupéfaits, à un dialogue sans queue ni tête, plein de répétitions, entre deux clochards, Vladimir et Estragon, attendant la visite d'un certain Godot, qui seul peut les tirer de ce lieu incertain et désolé où ils se trouvent : « Route à la campagne avec arbre ». L'arrivée d'un couple étrange, Lucky et Pozzo, le maître aveugle et l'esclave qui se lance dans un monologue délirant, fait diversion pour un temps, mais le deuxième acte répète le premier : on dit qu'on va partir, mais on reste, et on attend. La critique se partage, on crie à l'imposture, Jean Anouilh défend Beckett avec une formule devenue célèbre : Godot, ce sont « les Pensées de Pascal mises en sketches et jouées par les Fratellini [célèbres clowns de l'époque] ».

La forme théâtrale, qui interdit l'intrusion du créateur dans sa création, pouvait sembler constituer la seule issue à l'impasse où se trouve l'écrivain à la fin de l'Innommable. La scène lui permet de mettre à distance l'univers de ses romans et la matérialité de la représentation (les acteurs, les lumières, les décors), d'échapper à l'enfermement solipsiste du monologue romanesque. En réalité, la pièce a été écrite en 1948, donc en même temps que Malone meurt, et Beckett avait déjà fait une autre tentative théâtrale, Eleuthéria (1947). Il faut aussi tenir compte d'un texte plus ancien, alors inédit, Mercier et Camier (écrit en français en 1946, mais publié seulement en 1970), roman en grande partie dialogué, qui mettait en scène deux personnages annonçant les deux héros de Godot, Vladimir et Estragon. Avec ses voix multiples, le théâtre permet à Beckett de faire éclater son humour. Comme si les intermèdes des bouffons de Shakespeare, numéros de clowns métaphysiques, occupaient toute la place. Le dialogue, mélange de trivialités, de jeux de mots, de fausse vraie logique, de citations philosophiques, de commentaires désabusés sur leur situation – « Charmante soirée/ Inoubliable/ Et ce n'est pas fini/ On dirait que non/ Ça ne fait que commencer » est tout à la fois désespérant et hilarant. Surtout, il constitue une critique interne de l'œuvre qui devance et ridiculise toutes les interprétations, toutes les réactions possibles du spectateur : refuser Godot, c'est refuser le miroir à peine déformant que Beckett tendait au spectateur. Et le beau discours de Lucky, auquel son maître ordonne de « penser », enchaîne les lieux communs, déraille en une satire impitoyable de la logique dominante. En fait, Beckett retrouve au théâtre les composantes de son propre univers : l'homme est forcé d'être là, d'attendre et de parler. Godot est une fiction, comme Molloy ou Watt ou Malone l'étaient pour le narrateur de l'Innommable. Godot est ce qu'on attend, ce dont on parle lorsqu'on a fini de débiter les vieilles fables trop ressassées, de faire l'inventaire du présent et de se rappeler les souvenirs du passé (le Vaucluse, touche autobiographique). La représentation théâtrale, en temps réel, fait prendre conscience au spectateur qu'il s'agit, au fond, de « faire passer le temps » qui d'ailleurs serait « passé sans ça ». Le temps et la parole, voilà toute la condition humaine : et le rire permet de faire passer l'angoisse. Et Beckett de rejoindre Céline, pour qui la vérité de la vie, c'est la mort.

Vers le silence

Le coup de tonnerre de Godot, devenu le symbole du Nouveau Théâtre ou Théâtre de l'absurde (Beckett est alors rapproché de Ionesco et d'Adamov), ne détourne pas l'écrivain de son propos, pas plus que le prix Nobel de 1969, et son œuvre théâtrale va connaître le même mouvement que son œuvre romanesque, celui d'un appauvrissement progressif dans ses composantes, puis dans ses dimensions. De la lande à la chambre (Fin de partie, 1957), de la chambre à la tombe (Oh les beaux jours, 1963) ou à la jarre d'où ne dépasse plus qu'une tête (Comédie, 1964). Bientôt des voix seules, le noir, le théâtre de Beckett se tourne vers le mouvement pur (Actes divers, 1965) et la cruauté de ces aiguillons qui tentent de crever les sacs où sont enfermés les personnages. Les textes en prose subissent le même sort : brièveté croissante, syntaxe réduite à l'essentiel, les mots qui se juxtaposent en retrouvant tout leur pouvoir pour dire l'impossibilité de la fin et du silence tellement désiré : le Dépeupleur (1970), Pour finir encore (1976), Poèmes (1978). Dans un de ses derniers livres pourtant, Compagnie (1980), texte plus long, de nature très nettement autobiographique, Beckett revient à l'origine de sa vision du monde : le Je qui est obligé de parler est la voix de l'écrivain, et l'Autre, le Il qui l'oblige à parler, c'est la Voix, celle du Père et de la Mère, langage avec une Histoire, qui fonde le Je en tant que tel, mettant en place par exemple le système des pronoms personnels, c'est-à-dire tout le rapport du moi avec le monde à travers la structure d'une langue. Le bébé est déjà le vieillard, rampant vers une mort inéluctable, qui ne viendra jamais. « Oh tout finir », ce sont les derniers mots de Soubresauts (1989), le dernier livre de Samuel Beckett qui meurt peu après.