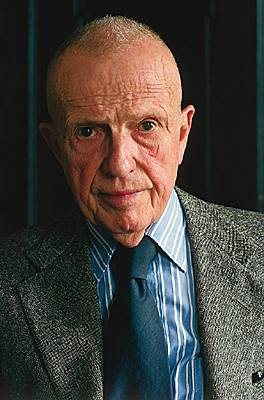

Michel Leiris

Cet article est extrait de l'ouvrage Larousse « Dictionnaire mondial des littératures ».

Écrivain et ethnologue français (Paris 1901 – Saint-Hilaire, Essonne, 1990).

Deux figures dominent le monde légendaire dont Leiris se fera l'archéologue : d'une part, la « tante Lise », cantatrice renommée qui, à cause des rôles que lui assignait la distribution des opéras, incarnera Judith, la femme dangereuse ; d'autre part, à mi-chemin entre l'opéra et la littérature, Raymond Roussel (Roussel & Co, 1999) qui venait, le dimanche soir, chanter des airs de Massenet avec le père de Leiris.

Max Jacob, rencontré en 1921 et qu'il admire à l'égal d'Apollinaire, sera son mentor en matière de poésie. Leiris fait alors la connaissance de ceux qui resteront ses proches : Kahnweiler, André Masson, Georges Limbour. Mais aussi le grand aîné, Picasso, dont il fera l'égal de Chaplin et de Lénine. L'entrée dans le mouvement surréaliste, en 1924, marque une émancipation à l'égard d'un modernisme trop esthétisant. « Michel Leiris, dira Breton dans ses Entretiens de 1952, partage avec Robert Desnos le souci d'intervenir, d'opérer sur la matière même du langage en obligeant les mots à livrer leur vie secrète et à trahir le mystérieux commerce qu'ils entretiennent en dehors de leur sens. » En présentant les « jeux de mots lyriques » que rassemble son Glossaire : j'y serre mes gloses (1939), Leiris définit en effet une position que le reste de son œuvre ne fera que confirmer, préciser ou développer. À l'époque, il fréquente surtout le groupe dit « de la rue Blomet » (Masson y avait son atelier), où il rencontre Miró, Queneau, Artaud, Tual, Piel. De ces années datent les poèmes de Simulacre (1925), des récits (le Point cardinal, Grande Fuite de neige, 1927) et un roman (Aurora, publié en 1946).

En 1929, Bataille lui propose d'être secrétaire de rédaction de sa nouvelle revue, Documents. Breton prend ombrage de cette entreprise concurrente et Leiris contribue, avec les autres fauteurs de dissidence, au pamphlet Un cadavre lancé contre l'autocrate. « Michel Leiris, sorti du surréalisme (les constellations se dispersent et chaque étoile brille de son propre éclat), fouille les clartés de la nuit poétique et les ombres de la jeunesse » : c'est ainsi qu'il est présenté, la même année, par une autre revue dissidente qui porte un titre prémonitoire, le Bifur de Ribemont-Dessaignes.

Ces années sont aussi une période de crise personnelle. Marié depuis 1926, Leiris n'a pas de profession ni de revenus stables. Après un bref passage au parti communiste, après divers voyages (en Grèce, en Égypte), il commence un traitement psychanalytique. En 1931, il interrompt sa cure pour participer à la mission ethnologique Dakar-Djibouti, en tant que secrétaire-archiviste. Parti de France avec l'idée qu'il renonçait à la littérature, Leiris revient avec le manuscrit de son premier livre, l'Afrique fantôme (1934), journal personnel et ethnographique de sa traversée du continent noir. Il en revient aussi avec un statut : le musée de l'Homme et le C.N.R.S. seront désormais les cadres administratifs d'une activité professionnelle au compte de laquelle Leiris devra inscrire une part importante de ses publications, nombre d'entre elles consistant dans l'analyse du matériel recueilli au cours de la mission (la Langue secrète des Dogons de Sanga, 1948 ; la Possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar, 1958).

Cette activité ne sera pourtant pas acceptée sans réticence. Tout d'abord en raison de scrupules d'ordre moral ou politique : la prétendue objectivité scientifique ne suffit pas à faire oublier que l'ethnographie est étroitement solidaire du régime colonial (l'Ethnographe devant le colonialisme, 1950), même si le culturalisme de la discipline en fait un instrument décisif de la lutte contre le racisme (Race et Civilisation, 1951 ; Contacts de civilisation en Martinique et en Guadeloupe, 1955). Quant au plan esthétique, le modèle rimbaldien reste trop proche pour que l'austérité scientifique constitue un exercice spirituel assez efficace pour lui faire oublier les dérèglements littéraires et Leiris constate avec amertume qu'elle l'a réduit, lui qui s'était mis en tête d'être poète, à n'être qu'un écrivain du dimanche. En réalité, c'est parallèlement à cette carrière que va s'élaborer la partie la plus importante, la plus novatrice et la plus personnelle de son œuvre. Il continue à publier des poèmes (recueillis dans les éditions successives de Haut-Mal, en 1943 et en 1969), des récits de rêves (Nuits sans nuits, 1945-1961), mais surtout, dès son retour d'Afrique, il s'engage dans l'autobiographie, à laquelle, avant son départ, la psychanalyse avait donné son impulsion initiale. Un premier volume, l'Âge d'homme (1939), sera suivi par les quatre tomes de la Règle du jeu (Biffures, 1948 ; Fourbis, 1955 ; Fibrilles, 1966 ; Frêle Bruit, 1976).

En recherchant des illustrations pour Documents, il tombe sur les reproductions de la Judith et de la Lucrèce de Cranach, qu'il fera figurer en tête de l'Âge d'homme. Ce diptyque féminin emblématise à ses yeux les deux pôles d'une tragédie érotique oscillant entre la terreur des femmes castratrices et l'identification aux femmes menacées. C'est à propos de ces dernières que le chapitre « Lucrèce » propose sa première référence à la corrida. Avant de faire, dans « De la littérature considérée comme une tauromachie » (1946), du torero lui-même, parce qu'il risque sa vie dans l'exercice de son art, le modèle d'une esthétique de l'engagement, c'est au taureau que Leiris s'était d'abord identifié (il est né sous ce signe) : jeté, sans l'avoir demandé, dans une histoire qui ne peut que mal tourner pour lui. On doit également à l'aficionado les poèmes d'Abanico para los toros et surtout le Miroir de la tauromachie (1938), manifeste en faveur d'un art de la tangence et du gauchissement, qui paraît à l'époque du Collège de sociologie, dont Leiris a été, avec Bataille et Caillois, l'un des fondateurs.

En cours de chemin, Leiris a failli disparaître dans une entreprise dont il ne voyait plus la fin. L'ombre de la corne de taureau, invoquée en 1938, traverse dramatiquement Fibrilles, au centre duquel figure le récit d'une tentative de suicide. Mais Leiris survit à son autobiographie : il fait paraître le Ruban au cou d'Olympia (1981) où gravitent, selon des rythmes, des courbes et des gravités variables, des fragments alternés de prose et de poésie, de brèves fictions, des souvenirs, des réflexions esthétiques ou morales. La veine autobiographique s'allie dès lors à ce contre quoi elle s'était définie jusqu'alors : d'abord conçue comme « la négation d'un roman », elle est désormais la forme par excellence de ce que Marcel Schwob, auteur cher à Leiris, aurait appelé « vie imaginaire » (Langage tangage, 1985 ; Ondes, 1987 ; À cor et à cri, 1988).