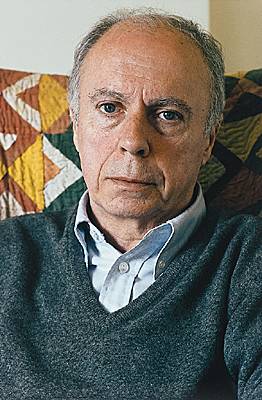

Claude Simon

Cet article est extrait de l'ouvrage Larousse « Dictionnaire mondial des littératures ».

Romancier français (Tananarive 1913-Paris 2005).

Il naît le 10 octobre 1913 à Madagascar, où son père, Antoine Simon, fils de paysans du Jura, est officier colonial. Le 27 août 1914, celui-ci est tué au combat près de Verdun. Simon passe son enfance à Perpignan où sa mère, appartenant à une famille de l'aristocratie foncière, meurt d'un cancer en 1924. Il est ensuite interne au collège Stanislas à Paris, puis élève de mathématiques supérieures au lycée Saint-Louis, classe qu'il abandonne pour suivre les cours de peinture d'André Lhote : « Livré à lui-même, héritier d'une modeste fortune qui le dispense toutefois d'avoir à gagner sa vie, il mène celle-ci d'une façon paresseuse. » En 1936, il rejoint les républicains espagnols à Barcelone pour convoyer des armes. En 1939, il est mobilisé le jour anniversaire de la mort de son père ; le 17 mai 1940, son régiment de cavalerie est anéanti et son colonel abattu ; prisonnier en Saxe, il s'évade fin octobre.

Le Tricheur, commencé en 1939, terminé en 1941, est publié en 1945. Suivent Gulliver (1952) et le Sacre du printemps (1954). Simon renie comme autant de tâtonnements ces premiers romans influencés par Faulkner et l'existentialisme. La Corde raide (1947) est un texte autobiographique méditatif et fragmentaire. Son écriture subit une « mutation » lors d'une tuberculose (1951) : « J'ai vécu durant cinq mois allongé. Avec pour seul théâtre une fenêtre. Quoi ? Que faire ? Voir (expérience de voyeur), regarder avidement. Et se souvenir. » Il rejoint par ailleurs chez Minuit les écrivains du Nouveau Roman, et, avec le Vent (1957), trouve sa manière propre : la « tentative de restitution » d'une mémoire fragmentaire, lacunaire et constamment mise en doute. L'Herbe (1958) met en scène, autour du personnage de Georges, une famille proche mais distincte de celle de Simon, qui élabore peu à peu sa phrase foisonnante et baroque.

« Description fragmentaire d'un désastre »

Ce titre, envisagé pour la Route des Flandres (1960), pourrait définir l'ensemble d'une œuvre hantée par la conscience du désastre, personnel et collectif. Au présent d'une conscience traversée d'images, d'émotions, d'hypothèses, de souvenirs ébauchés et de dialogues reconstitués, Georges se remémore la débâcle de 1940 telle que Simon l'a vécue. Née de l'image obsédante de son officier mourant sabre au clair, à cheval face aux blindés, une interrogation quasi philosophique (« mais comment savoir, que savoir ? ») débouche sur le constat de l'impossibilité de comprendre la réalité.

Après le Palace (1962), qui évoque l'expérience de la guerre d'Espagne, Histoire (prix Médicis 1967) transcrit le flux de conscience – sur une journée – d'un narrateur proche de l'auteur : la remémoration de son enfance et l'impossible reconstitution de la relation entre ses parents (à partir de cartes postales envoyées par son père à sa mère depuis les colonies) sont portées par un flux d'images, de citations, de jeux de mots et de métaphores, dans un texte dont le fil logique est sans cesse coupé mais qui demeure d'une rare cohérence. La Bataille de Pharsale (1969) convoque une intertextualité généralisée et complexe ainsi que de multiples représentations picturales (Poussin, Dürer, Brueghel, Ucello, Della Francesca...) dans une « bataille de la phrase » où les procédés de coupe se radicalisent.

Peu après, Simon théorise sa pratique (Préface à Orion aveugle, 1970, « La fiction mot à mot », 1971) en insistant sur la combinatoire (« arrangements, permutations, combinaisons ») à partir des « carrefours de sens » des signifiants, délaissant l'exploration du passé et « l'écriture de l'aventure » pour mettre en scène le présent et l'« aventure de l'écriture ». Le romancier privilégie la dimension « scripturale » du texte aux dépens de la composante référentielle, et l'influence du formalisme de Jean Ricardou, organisateur des colloques de Cerisy consacrés au Nouveau Roman (1971) et à Simon lui-même (1974), est alors sensible. Il mobilise sa vaste culture picturale et s'inspire des techniques du cinéma et du collage pour générer des fictions à partir de descriptions. Les « pré-textes » picturaux des Corps conducteurs (1971) engendrent ainsi un collage chaotique de corps traversés par le mouvement du texte. Triptyque (1973) imbrique trois histoires en une triple mise en abîme impossible (chacune apparaît comme reproduction dans les deux autres). Leçon de choses (1975), à partir de la description d'une pièce en chantier, enchevêtre trois univers différents.

Les romans des années 1980 voient un retour de la narration et, parallèlement, la « disparition progressive du fictif ». Simon revient explorer la mémoire personnelle et familiale, dans des compositions de nature musicale (exposition des thèmes, développement, reprises, amplifications, modulations). Réorchestrant et élargissant les expériences précédentes dans un souffle magistral, les Géorgiques (1981) évoquent en alternance trois combattants qui écrivent : l'ancêtre Lacombe-Saint-Michel, conventionnel et régicide, général d'Empire, rédigeant en campagne des lettres à son intendante et plus tard ses Mémoires ; le jeune Anglais d'Oxford engagé aux côtés des républicains espagnols, double d'Orwell écrivant la Catalogne libre ; et le brigadier de la campagne des Flandres de 1940, nouvel avatar du personnage de Georges. La consécration du romancier par le prix Nobel de littérature en 1985 est une heureuse surprise, compte tenu de la discrétion médiatique de Simon et du caractère exigeant de son écriture (Discours de Stockholm, 1986).

L'Acacia (1989), d'abord sous-titré « une éducation sentimentale », s'ouvre sur l'image d'un enfant cherchant avec sa mère la tombe de son père dans les ruines de la guerre de 1914 et se termine sur celle d'un jeune homme revenu de la déroute de 1940 qui se met à écrire. Entre les deux, une tapisserie de souvenirs personnels et de légendes familiales se tisse autour du mélodrame parental : sa mère, riche et indolente jeune femme, tombant amoureuse d'un fils de paysans pauvres devenu officier grâce au sacrifice de ses deux sœurs, l'épousant malgré sa famille, avant de le voir emporté par la guerre et de mourir de chagrin : « À quoi bon inventer quand la réalité dépasse à ce point la fiction ? »

Le Jardin des plantes (1997) décrit la mémoire comme un jardin, un espace qui n'est plus la nature (le vécu) mais une nature déconstruite puis reconstruite par l'écriture. Pour restituer la mémoire en ruines ou en parcelles d'une existence et d'un siècle éclaté, Simon adopte une disposition typographique originale, le morcellement du texte en fragments de taille variable juxtaposés sur plusieurs colonnes. Le Tramway (2001), métaphore du chemin de la vie, va et vient entre deux temps – celui d'un vieil homme malade et celui de l'enfant qu'il a été aux côtés de sa mère agonisante – en une peinture très proustienne et profondément émouvante d'un temps perdu.

« Portrait d'une mémoire »

Chacun des romans de Simon donne à lire une cartographie différente de la même mémoire, transformée et actualisée par le travail de la langue. D'un livre à l'autre, il convoque archives et souvenirs de famille, souvenirs personnels, souvenirs de souvenirs, souvenirs de la lecture et de l'écriture d'autres livres, pour faire et refaire l'inventaire d'un matériau autobiographique résistant que ces reprises, corrections, réécritures n'épuisent jamais, tant est grande l'exigence critique du romancier et aiguë sa conscience de la transformation des souvenirs au fil du temps.

Celui dont la première ambition était d'être peintre considère le regard, un regard « avide », comme le sens privilégié de la mémoire. Des références artistiques extrêmement riches et diverses nourrissent dans ses romans des descriptions si méticuleuses qu'elles révèlent l'« aspect inconnu vaguement effrayant » que prend le réel visible dès lors qu'on le regarde vraiment. L'écriture de Simon, toute entière attachée à la « surface des choses », restitue celles-ci dans leur évidence et leur caractère énigmatique.

La référence à la peinture a aussi pour fonction de contrer la nécessaire linéarité du langage : « J'écris mes livres comme on ferait un tableau. Tout tableau est d'abord une composition. » En effet, tout le « magma d'émotions, de souvenirs, d'images » se présente en même temps à la conscience, et la phrase simonienne rend sensible cet afflux : longue, sinueuse, englobante, insistante, proliférante, elle charrie une multitude de sensations et de détails ; truffée d'incises, de parenthèses, d'ajouts, de corrections, de digressions, indéfiniment reprise et recommencée, rarement balisée par les marques habituelles (liaisons absentes, ponctuation lacunaire, participe présent qui efface les repères temporels), elle est animée par le désir, qui lui confère sa force poignante et lyrique, de transcrire avec exactitude les mouvements de la conscience.

Refusant les principes du roman traditionnel qui organise la succession des événements comme un enchaînement de causes et d'effets, l'écriture de Simon s'assigne pourtant pour mission de reconstruire en une structure cohérente la réalité présentée comme chaotique. Les « transports de sens » engendrés par les jeux sur les signifiants, les métaphores et les comparaisons, restituent les connexions, le « réseau de correspondances », qui constituent la structure de toute mémoire. Chaque roman fait en outre l'objet d'un montage rigoureux qui tente inlassablement de conférer un sens aux innombrables « tableaux détachés » composant la fresque complexe et lacunaire, subjective et universelle, de la mémoire.