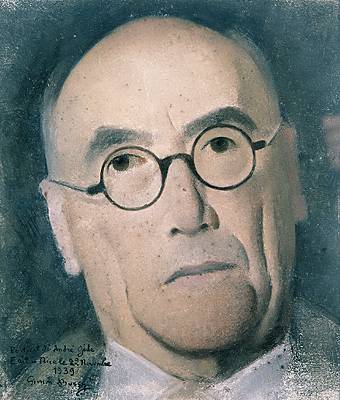

André Gide

Écrivain français (Paris 1869-Paris 1951).

Introduction

Changeante et monotone, souple et pourtant d'une trame serrée, l'œuvre gidienne est difficile à saisir. Elle épouse toutes les postures, se coud, se découd, se retourne, de l'envers fait l'endroit. Point d'enchaînement, mais des ruptures et des reprises : au lecteur, semblable à Thésée s'aventurant dans le labyrinthe, de saisir le fil qui relie au passé, le fil caché d'une fidélité intérieure.

En Gide, les tendances les plus contradictoires s'affrontent : « Les extrêmes me touchent », avoue-t-il. Hédoniste et puritain, narcissique et ouvert aux autres, artiste et critique, sincère jusqu'à l'artifice, torturé et retors, ce prince de l'ambigu se querelle sans cesse avec lui-même, mais « ce sont querelles d'amoureux » (Thibaudet). Ne parlons pas même des contradictions extérieures qui l'amenèrent, riche bourgeois, à prêcher le dénuement, ou, non-conformiste en rupture de société, à recevoir le prix Nobel et à se laisser embaumer vivant…

Cette oscillation perpétuelle entre pôles contraires imprime à toute son œuvre un frémissement, non point crainte, mais tremblement, qui fera de lui un éveilleur de conscience, un « inquiéteur », dira-t-il ; un « malfaiteur », diront ses adversaires.

Et pourtant, bien qu'il vive « les yeux fixés sur ce qu'il entend ne pas être », Gide, écartelé, a réussi à préserver son intégrité ; il s'accomplit dans l'acte créateur et trouve sa logique dans la discipline artistique : complexité et originalité du fond, pureté et « banalité » du langage. Excès et mesure. La matière et la manière s'équilibrent, se compensent. Il ne s'agit pas seulement d'une satisfaction d'esthète ou d'un choix littéraire, mais d'un accord juste de l'être et du style qui donne à Gide cette unité, ou simplicité intérieure, à laquelle aspirait son être divisé.

Le culte du « moi »

Gide est le personnage le plus vivant de Gide. Il a vécu avec intensité une vie sans histoire, du moins sans événement accidentel, sans choc extérieur. Et les rumeurs de son sang vont décider seules des remous de son œuvre. Vie et œuvre sont indissociables, sondées par le Journal, tout à la fois confession d'un moi « réel » et de moi « possibles », d'actes vécus et d'actes manqués ; nouveau culte du moi…

« À cet âge innocent où l'on voudrait que toute âme ne soit que transparence, tendresse et pureté, je ne revois en moi qu'ombre, laideur et sournoiserie. » (Si le grain ne meurt.) Mal fagoté, le regard en biais, renfermé, le petit André travaille mal à l'École alsacienne et n'a point d'amis.

La famille Gide présente pourtant toutes les garanties d'un foyer heureux. Le père, Paul Gide (1832-1880), Languedocien, professeur de droit, apporte tendresse et gaieté. La mère, née Juliette Rondeaux, d'une famille de riches industriels rouennais et catholiques, est une femme de devoir, dévouée et bonne, mais austère. Les deux parents sont protestants. Ils possèdent des biens sous le soleil, plusieurs propriétés- Uzès dans le Midi, La Roque et Cuverville en Normandie- et un bel appartement à Paris, rue de Tournon. Dans ces racines contradictoires, Gide a voulu voir l'origine de son déchirement : en réalité, l'hérédité puritaine et normande pèse lourd dans la balance.

Fils unique, André Gide grandit dans une atmosphère ouatée, où la réflexion intellectuelle alterne avec les lectures bibliques. Mais très tôt la chair le tient : « Je ne puis dire si quelqu'un m'enseigna ou comment je découvris le plaisir, aussi loin que ma mémoire remonte en arrière, il est là. » À huit ans, il est renvoyé de l'École alsacienne pour « mauvaises habitudes ». Le conflit est noué : d'un côté le devoir, les principes, la pureté ; de l'autre le plaisir clandestin ressenti comme un péché.

Gide a onze ans, en 1880, lorsque meurt son père. Le voilà presque entièrement livré à l'« inquiète sollicitude » d'une mère « aux vertus haïssables ». Il travaille avec des précepteurs, puis il entre en 1881 au lycée de Montpellier. Cette première confrontation entre son monde intérieur et la société tourne mal : il est « moqué, rossé, traqué ». On ne lui pardonne pas de réciter élégamment des vers. Une petite vérole le sauve heureusement de cet enfer, et bientôt des crises nerveuses, plus feintes que réelles- mais où finit la comédie et où commence la névrose ?- éloignent définitivement le péril. Gide reprendra plus tard ses classes à Paris, à l'École alsacienne, où il fera de brillantes études et où il se liera avec Pierre Louis (Pierre Louÿs).

Entre-temps, dans le sombre univers, survient l'« angélique intervention que je vais dire pour me disputer au malin », celle de Madeleine Rondeaux.

L'ange et la bête

Gide penchait pour la Normandie. Il n'y goûtait pas seulement la joie des vacances et la beauté des pommiers, il rencontrait ses cousines, Jeanne, Valentine et Madeleine, filles de l'oncle Henri Rondeaux. L'aînée, Madeleine, douce et grave, exerçait sur lui une autorité tranquille et une influence apaisante.

En 1882, André a treize ans, Madeleine, seize. Un soir, il surprend la jeune fille à pleurer, agenouillée au pied de son lit. Cette détresse mystérieuse le bouleverse et il offre à Dieu de consacrer sa vie à sa cousine pour la protéger « contre la peur, contre le mal, contre la vie ». Leur amour grandit, sans que s'y mêle le moindre désir équivoque. Gide voudrait se marier, mais sa mère s'y oppose, et Madeleine n'y songe point. Qu'importe ? pour André, l'amour, ce sont d'éternelles fiançailles (de cet amour, naîtra la Porte étroite).

Voici donc Gide à l'entrée de la vie. Modelé par les femmes, qui incarnent pour lui le devoir, il aime un ange : Madeleine, projection de sa mère, « réactive toutes les interdictions jetées par l'éducation maternelle sur les œuvres de chair » (J. Delay). Déjà aussi la création artistique apparaît au jeune homme comme une compensation à la limitation du réel, comme un exutoire à cette lutte sourde que se livrent en lui la foi et le plaisir.

Car, pour convaincre Madeleine, Gide, réfugié sur les bords du lac d'Annecy, écrit en 1890 les Cahiers d'André Walter. Confession à peine déguisée : André Walter, héros chaste et pur, aime sa cousine Emmanuelle, mais résiste victorieusement aux assauts de la chair, non sans d'ailleurs trouver une certaine volupté à cette tension intérieure. Bientôt, le renoncement devient total : « Puisqu'il faut que je la perde, que je te retrouve au moins, Mon Dieu, et que tu me bénisses d'avoir suivi la route étroite. »

Comme le Jérôme de la Porte étroite, André « ne rêve d'autres victoires que celles qu'on obtient sur soi-même ». D'ailleurs, il aime moins sa cousine qu'un autre lui-même, l'âme sœur, la projection d'un moi pur et libéré : « L'amour d'André Walter rappelle l'amour de Narcisse pour un reflet idéal de son âme » (J. Delay). L'ouvrage, de composition dispersée et compliquée, édité à compte d'auteur, n'a aucun succès. Il donne pourtant les premières clés du monde gidien et ouvre au jeune homme les portes du jardin symboliste, où Huysmans, Maeterlinck, Mallarmé l'accueillent comme un des leurs. Ses prochaines œuvres, le Traité de Narcisse (1891), les Poésies d'André Walter (1892), le Voyage d'Urien (1893), seront des fruits de ce même jardin.

Désormais, on va voir souvent dans les salons parisiens le jeune huguenot timide et maniéré, enveloppé dans sa grande pèlerine, le regard perdu dans un ciel intérieur, les lèvres droites et sensuelles, qui semble plus enclin à réciter des versets bibliques qu'à susurrer de fades compliments. Ses amis essayent de le « dégourdir » ! Gide écrira un peu plus tard avec Paludes (1895) une satire des milieux littéraires.

Les Nourritures terrestres

Et, soudain, la cuirasse de vertu craque. Les règles cèdent. Gide se révolte. Il quitte, il fuit Paris et sa mère ; le 18 octobre 1893, il s'embarque avec le peintre Paul Albert Laurens pour l'Afrique du Nord, où, durant deux années, il va apprendre à dépouiller le vieil homme. Pourtant, en Algérie, Gide tombe malade et se croit atteint de tuberculose, au bord de la tombe ; mais la résurrection n'en est que plus éclatante : « Vivre, je veux vivre ! » (L'Immoraliste.) Aucune morale, aucune censure ne vient voiler la ténébreuse beauté des jeunes Arabes. Dans cette jubilation du cœur et du corps, Gide commence les Nourritures terrestres, hymne à la joie, communion avec la nature dans le panthéisme. Au cours d'un second voyage (1894), il rencontre Oscar Wilde, qui l'entraîne vers de nouveaux dérèglements.

De retour à Paris, une de ses dernières attaches avec l'austérité se rompt : Mme Gide meurt subitement le 31 mai 1895. Mais aussitôt, comme s'il n'y avait de liberté qu'au regard d'une contrainte, Gide épouse le 8 octobre, dans le petit temple d'Étretat, Madeleine Rondeaux.

Alors commence une vie de tensions entre exigences contraires. Gide retourne avec sa femme en Algérie, mais les plaisirs anciens ont un goût de cendre et les devoirs nouveaux une saveur amère. Le mariage n'est pas consommé. La crise, jusqu'ici contenue, éclate, libérant, comme un dur noyau, l'interrogation morale au cœur de l'œuvre : « Tu veux servir à quelque chose, il importe de savoir à quoi. » Chaque livre fournira une réponse provisoire, exorcisme momentané d'une tentation, et proposera « une des mille postures devant la vie ». À coup de versets et de chants brûlants, où l'on retrouve encore des résonances symbolistes, le nouvel évangile des Nourritures terrestres (1897) dont Ménalque est le prophète, enseigne, avec une triomphante insolence, la ferveur, la joie charnelle, la foi dans les matins et les départs, le déracinement- « Famille, je vous hais ! »-, mais aussi la faim et le dénuement. Pour l'être disponible, point d'entraves, pas même celle d'un disciple : « Nathanaël, à présent jette mon livre, émancipe-toi » ; car il appartient à chacun de construire une morale personnelle.

Vers l'Immoraliste

Les Nourritures terrestres est, Gide l'avoue plus tard, un « livre de convalescent », après une violente crise. Déjà, l'accès de ferveur passé, l'écrivain retombe abattu. Rechutes et guérisons vont se succéder sans répit. Saül, écrit un an plus tard (1898), sert d'antidote aux Nourritures : les mêmes désirs conduisent le héros à sa mort. Un an plus tard encore, Prométhée mal enchaîné va venger Saül, tout en réhabilitant André Walter.

Dans cette sottie, écrite avec une verve brillante, Gide rend hommage à l'idéalisme et exalte toutes les formes de l'individualisme. Prométhée, si mal enchaîné qu'on le retrouve sur les Boulevards, se promène avec son aigle et explique lors d'une conférence que tout être vit avec un aigle, conscience, vertu ou vice, devoir ou passion, et qu'il faut nourrir cet aigle avec amour. Damoclès s'est sacrifié pour lui et en est mort. L'aigle de Prométhée, né de son souci des hommes et de sa foi dans le progrès, grossit, embellit aux dépens de son maître, au point que celui-ci finit par le tuer et le manger. Conclusion esthétique : Prométhée garde quelques plumes et « c'est avec l'une d'elles que j'écris ce petit livre ! ». Conclusion morale : nous pouvons manger notre aigle en toute tranquillité, à condition d'avoir su l'engraisser !

Lentement, Gide s'achemine vers l'Immoraliste (1902). Jusqu'ici, il a exprimé ses préoccupations de manière symboliste, allégorique ou satirique. Il les affronte à présent à découvert, avec un roman : Michel, l'immoraliste, qui ressemble à Gide comme un frère jumeau, découvre dans une oasis algérienne un goût furieux de la vie et la nécessité d'une liberté absolue. Mais Gide se défend d'être Michel : « Sans mon immoraliste, je risquais de le devenir ! » En réalité, comme la tunique de Nessus, le fond puritain lui colle encore à la peau. Ce fond ressort sept ans plus tard dans la Porte étroite (1909). Les deux livres représentent les deux versants d'une même tentation, « l'excès de l'un trouvant dans l'excès de l'autre une permission secrète » : le Michel qui étreint la vie à pleins bras et l'Alissa qui diffère de vivre au nom d'un idéal paient chacun le prix de leur fausse victoire : mort spirituelle pour le premier, mort physique pour la seconde.

L'adieu au passé

Les derniers récits, Isabelle (1911), les Caves du Vatican (1914), donnent désormais à l'écrivain une notoriété indiscutée. Les critiques saluent la perfection de sa prose, la maîtrise de la composition. Un groupe d'amis fervents l'entoure, Gaston Gallimard, Jean Schlumberger, Henri Ghéon ; dès 1908, ils ont ensemble fondé une revue, la N. R. F., et une maison d'édition qui vont devenir les « centres spirituels de la France du xxe s. ». Lorsque éclate la guerre, Gide décide de s'imposer silence, réservant ses aveux à son Journal. Mais il est le maître incontesté d'une époque.

La jeune génération, cette génération disponible avant la génération engagée, a découvert Nietzsche et Freud, elle a lu avec ferveur les Nourritures terrestres et reconnu en Lafcadio, le héros des Caves du Vatican, ses aspirations à la liberté, ses défis à la société, une désinvolture railleuse dont le fameux acte gratuit devient le symbole. Sous l'apparence d'un réalisme objectif, Gide creuse, avec une ironie aussi tranchante que le couteau de Lafcadio, de profondes entailles dans les valeurs bourgeoises.

Lafcadio triomphe-t-il ? Non pas. Et Gide pas davantage. La cicatrice originelle se ferme mal, et la blessure saigne toujours. Ses amis se disputent son âme : Claudel tente de ramener l'enfant prodigue vers le Père. Ghéon, en se convertissant, donne l'exemple. Copeau, Du Bos, Rivière ne lui laissent pas de répit. Gide, qui a passé une partie de la guerre à s'occuper d'un foyer franco-belge d'aide aux réfugiés, relit et annote les Évangiles : de cette crise mystique naître Numquid et tu (1922).

L'ange semble gagner !

Et soudain, en juin 1916, Gide se cabre. La date correspond à une crise importante de ses relations conjugales. Sa femme, blessée par son comportement, a déchiré les lettres de leur jeunesse, brisant « le meilleur de lui-même ». Consterné par ce geste, il opte désormais pour l'audace et arrache le masque qui le défigure.

Corydon, paru en 1911, se voulait déjà une justification de l'homosexualité. Avec Si le grain ne meurt (1920), Gide entreprend une confession impudente et honnête, destinée à la postérité. Libéré de la loi commune, allégé au point que ses œuvres pèsent moins lourd, comme le dira Mauriac, l'écrivain entame une nouvelle jeunesse. La Symphonie pastorale (1919) paye un dernier tribut au passé. Béraud, Massis, Gabriel Marcel et Du Bos entreprennent alors la « croisade des longues figures » contre le corrupteur démoniaque.

Insaisissable Protée

Le cap de l'inquiétude franchi, les vagues du scandale se brisent contre l'indifférence sereine ou amusée du coupable ! Gide s'est toujours méfié de la bonne littérature et des bons sentiments. À présent, tout à la découverte de sa nouvelle personnalité, il consacre ses soins à la première de ses œuvres qu'il accepte de nommer roman, les Faux-Monnayeurs (1926). « Carrefour, rendez-vous de problèmes », roman d'un roman en train de s'écrire, ce livre constitue par sa technique une innovation capitale. Débarrassé des précisions de style balzacien, il superpose deux récits. Le premier, vie brute des personnages, servant de matière à réflexion critique au second : l'écrivain Édouard « pense » et juge une action développée par des personnages confondus à ceux de Gide. Il s'agit moins d'ailleurs pour Gide, « insaisissable Protée », de découper une tranche de vie réelle que de suggérer une infinité de directions possibles et d'expérimenter, comme en laboratoire, des moi successifs et contradictoires…

Les faux-monnayeurs représentent non seulement les jeunes collégiens dévoyés qui écoulent de fausses pièces, mais tous les faussaires de l'âme, les escrocs de la morale. Gide lui-même ne ressemble-t-il pas à l'un d'eux ? Lui-même, comme Édouard, comme le pasteur de la Symphonie pastorale, comme plus tard Évelyne, l'héroïne de l'École des femmes (1929), comme Robert (1930), se donne toujours de bonnes raisons de suivre sa pente…

À cette incertitude, Protée invente une nouvelle réponse, rompant encore une fois avec le présent et le passé : cet éveilleur de liberté s'interroge sur les conditions de la liberté et s'achemine vers la réforme sociale. « Voyageur sans bagage », il s'embarque pour le Congo, où il découvre la misère coloniale et d'où il rapporte deux lucides témoignages. Son adhésion au communisme s'insère dans la même « tentation altruiste », sans lui faire renier pour autant son attachement à l'individualisme ; le royaume des cieux doit s'établir dans ce monde, et l'individualisme bien compris sert la collectivité.

Invité officiellement par les Soviets, Gide se rend à Moscou en 1936. Mais, très vite rebuté par le communisme et le dogmatisme marxiste, il doit reconnaître sa déception : le Retour de l'U.R.S.S. condamne non la révolution, mais la trahison de la révolution.

La sagesse de Thésée

Signe des temps, les jeunes commencent à déserter André Gide pour se rapprocher des écrivains engagés. Soit lassitude, soit pessimisme devant les menaces qui pèsent sur la civilisation, Gide n'écrit entre Œdipe (1931) et Thésée (1946) que des œuvres mineures. Avant la Seconde Guerre mondiale, pourtant, il livre encore au public, avec son Journal, cinquante ans de tourments de conscience. Puis, exilé en Tunisie, il s'impose de nouveau le silence.

À soixante-dix-sept ans, parvenu à l'âge des « récapitulations », mais nullement vieilli, André Gide laisse, avec Thésée, son dernier message, message de foi dans le progrès. Et les Feuillets d'automne (1949), son testament spirituel, consacrent la victoire finale de Ménalque sur le Christ : « J'aurai déjà beaucoup fait si j'enlève Dieu de l'autel et mets l'homme à sa place » ; « […] provisoirement, je penserai que la vertu c'est ce que l'homme peut obtenir de soi de meilleur. »

… Et sicut eritis dei. Et vous serez comme des dieux. À son tour, Gide entre dans le panthéon des gloires mondiales en recevant le prix Nobel en 1947. Il arrache le dernier voile sur sa vie en publiant Et nunc manet in te, courageux et pathétique témoignage par lequel il avoue au prix de quel calvaire pour son épouse, et de quel remords pour lui, il acheta sa liberté. En février 1951, une congestion pulmonaire l'emporte.

Esprit sans pente ?

De son éducation puritaine, Gide a hérité le goût de l'examen de conscience. Quelles qu'en soient les facettes, psychologiques ou esthétiques, toute son œuvre est un « vaste débat moral », un combat pour libérer sa conscience. Car il appartient à chacun de « suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant ».

Cet effort suppose lucidité et sincérité. Il réclame, comme un exercice d'hygiène mentale, un perpétuel dialogue de l'homme avec lui-même. Il exige enfin qu'on démasque l'hypocrisie, qu'on fasse craquer les carapaces des conventions ; qu'on crochète les serrures de l'inconscient. Au bout du chemin se trouve la libre affirmation de la personnalité sur le ton de la ferveur ou de l'ironie, qui n'est que « ferveur retournée » (J. Hytier). Sur le mode de l'expérimentation directe ou de la critique, Gide préconise la disponibilité et le déracinement, d'où l'éloge de la bâtardise, liberté à l'égard de la famille, d'où aussi l'acte gratuit, liberté à l'égard des motivations de la conscience. Mais alors Gide, réclamant la disponibilité, refuse du même coup d'engagement : l'action et le choix limitent la liberté, parce qu'ils amputent l'homme de ses virtualités… Lafcadio, l'être libre par excellence, est condamné à l'« évasion perpétuelle » … Et Gide, logique avec lui-même, doit maintenir en lui les exigences contraires et entretenir un conflit jamais tranché.

« Esprit sans pente », déclare Claudel ! L'art, en réalité, conciliant le oui et le non, fusionne les moi divers. L'œuvre n'est pas l'expression d'un système clos, mais formation, expérimentation, invention de soi-même. Elle agit sur la personnalité et la transforme dans un rapport réciproque.

La limpidité de la prose, le goût pour les mots rares ou l'emploi rare des mots, la désarticulation syntaxique, les inversions insolites, l'art de la suggestion, la mesure combattent sans cesse l'abandon à soi. Et jamais l'évolution d'un style, de la préciosité symboliste à la banalité classique, n'aura autant représenté l'évolution de l'homme qui peu à peu ordonne son œuvre.

Peut-être même cet équilibre ôte-t-il à Gide une certaine dimension tragique : la réserve, la prudence, la sagesse compensent toujours l'excès, le risque, le dérèglement. Gide comme Thésée sort victorieux du labyrinthe. Mais, tenant le fil, s'y est-il jamais perdu ?